大学生英语思辨能力现状探究

徐素云

(西安交通大学 城市学院,西安 710018)

思辨能力是科学探究的源泉、创新思维的先决条件,国内外的教育学家们一致认为,培养学生的思辨能力是高等教育的重要任务之一。20世纪初美国教育学家Dewey提出思辨能力(critical thinking)的概念之后,在对思辨能力构成结构的界定上,国外学者提出了不同的思辨能力理论框架,影响力较大的有“特尔斐”项目组提出的双维结构思辨能力模型[1]以及Elder & Paul的三维结构模型[2]。国内也有学者提出了专门针对中国大学生的语言思辨活动的思辨能力模型 :元思辨能力+思辨能力[3]。

除了界定、测量的基础性研究外,思辨能力越来越多地融入具体学科中,引发了广泛的学科化思辨能力培养探索。思辨能力与英语学科的结合体现为运用英语来检索资料、收集材料、解读信息、分析问题、表达观点,以及在英语的书面和口头交际中对对方思维观点和过程进行倾听、鉴别和评价。因此,英语思辨能力是一种结合了语言文化交际能力和核心思辨能力的综合性运用。在经济全球化和中外文化日益交融的背景下,英语思辨能力显得尤为重要,它能使大学生在中西方文化交际和冲突中辨明正确的方向,针对不同的矛盾和问题分析浅层和深层原因,有的放矢地找到有效的解决办法或者做出客观公正的评析。尤其在倡导“创新”“创业”的大背景下,大学生如果具有强烈的思辨意识,能够多方综合性地对现状进行解读,理性分析创业利弊,善于另辟蹊径而又能合理有据地提出问题解决之道,那么他们在创新、创业之路上将会避免很多挫折、发掘更多机会。

一、英语思辨能力的现状

国内英语教学界已经认识到思辨能力对大学教育的重要意义。他们主张在大学英语课程中,通过理解、评价、扩展、应用和反思五个具体语言思辨活动,实施语言“形式—观点”的智识性探究[4],从而在大学英语课堂中建构思辨能力培养框架。针对英语专业学生的“思辨缺席症”,教师应将思辨能力培养融入英语专业的五个课程模块中(技能、知识、应用、文化、实践)。[5]也有很多学者在思辨与英语技能课程结合方面做了诸多尝试,探讨了在英语写作[6]、英语演讲[7]、英语辩论[8]等课程中如何有效促进大学生思辨能力的培养及提高。

但对于中国学生是否具有英语思辨能力,国内诸多学者仍然持消极态度,认为中国大学生普遍患有“思辨缺席症”[9],高校外语教学中思辨能力的培养“存在明显问题”[10],尚没有统一的思辨能力教学模式[11]。但也有人对这样的论断提出质疑,认为“中国大学生思辨能力普遍较低”“外语专业学生思辨能力尤弱”的评判缺乏具有信度和效度的实证数据的直接支撑。[12]那么,中国大学生的英语思辨能力究竟处于什么样的水平呢?

笔者在中国知网上对关键词“思辨能力测量”“批判性思维能力测量”进行检索后发现,有关我国大学生思辨能力现状的研究寥寥无几。在仅有的几项中,[13]利用加利福尼亚思辨倾向评估问卷(CCTDI)在271名医科大学生中进行测试,并与美国的同类测试进行对比,结果表明我国医科学生除在“寻求真理性”上高于美国大学生外,其余得分均明显偏低。文秋芳等[14]利用其自行研制的思辨技能量具,对比了英语专业与其他文科类大学生的思辨能力,发现英语专业学生的总体思辨水平显著高于其他文科类大学生。受语言和文化差异影响,国际上认可度较高的一些思辨量具(如加利福尼亚思辨倾向问卷、加利福尼亚思辨技能测量表、康奈尔思辨能力测试、华生-格莱泽思辨能力测量表等)很难施用于中国大学生。受有效思辨量具缺乏的制约,中国大学生的英语思辨能力现状仍处于未知状态。

在尚未摸清大学生英语思辨能力现状的状态下,贸然探索在大学英语课程或者相关英语专业课程上培养学生的思辨能力显得盲目。英语思辨能力的培养绝不能是空口泛谈,要把它落到实处,就需要从摸清大学生的各项思辨技能入手,通过了解学生的英语思辨能力构成要素和发展状况,确立明确具体的培养方向、目标和内容。本研究将利用前期研发的英语思辨能力量具,对大学生进行测量,通过对测量结果的解读,用量化数据揭示我国局部地区大学生的英语思辨能力倾向和思辨技能水平,期待该定量研究能激发更多后续的关于思辨能力培养的实证研究。

二、英语思辨能力量表

思辨能力的测量需要以思辨能力的量具为先决条件。国际上认可度较高的思辨能力量具当属美国Facione项目组开发的加利福尼亚思辨倾向问卷(California Critical Thinking Disposition Inventory,简称为CCTDI)和加利福尼亚思辨技能测量表(California Critical Thinking Skills Test,简称为CCTST)。CCTDI和CCTST已有中文版本,但中文版本还是克服不了文化差异和生活背景迥异的障碍,而且无论其在线测试还是书面邮寄测试都收费不菲。文秋芳等[14]于2008年构建了一套思辨能力量具(包括40道题,分为10类),主要测试学生的分析、推理与评价技能;但该量具只针对思辨技能,不涉及思辨倾向,而且不能体现出英语语言和文化特色,指向性不强。

本研究采用的是笔者自行研制的“大学生英语思辨倾向量表”和“大学生英语思辨技能量表”。借鉴“特尔斐”项目组提出的双维结构思辨能力模型,该套量表将思辨能力界定为情感倾向和认知技能两个维度(见表1)。其中,英语思辨倾向细分为六个特质:寻找真相、开放思维、分析能力、集成能力、自信心、求知欲。这六个特质各由八个项目来衡量,每个项目都为中文陈述句,选项为从“根本不符合”到“完全符合”的李克特等级,被测量者根据自己实际情况选择项目表述的吻合程度。英语思辨技能则分为从低阶到高阶的四级:理解、判断、论证、运用。理解是最基本的思维活动,运用是高层次的思维活动,而判断和论证是最常用的、通向语言运用的必由之路。每层级技能又分解为更为具体的分技能(共有15项),各项分技能用两道英文单项选择题来测量,题目由“情境+问题”组成,每个题目有4个意义不同的选择项。经过两次大范围(受试人数共计超过500人)的使用和修订,“英语思辨倾向量表”的Cronbach’s Alpha系数为0.898,“英语思辨技能量表”的总体难度系数为0.534,处于非常理想的区间。

表1 英语思辨能力结构

三、研究过程

为保证采样数据的代表性,本研究在西安地区六所高校发放了240套量表,回收194份,有效作答量表只有155份。六所高校中,两所为重点高校,代表层次较高的大学生;两所为普通高校,代表一般层次的大学生;两所为独立学院,代表层次相对较低的学生。测量对象的专业分布广泛,涵盖了理工、经济、法律、医学、文学等。

量表回收后,测量对象的每项作答都被赋以相应的分值,转换成数据录入电脑,用SPSS软件统计了描述性数据,并分析了各项数据之间的相关性。

四、研究结果

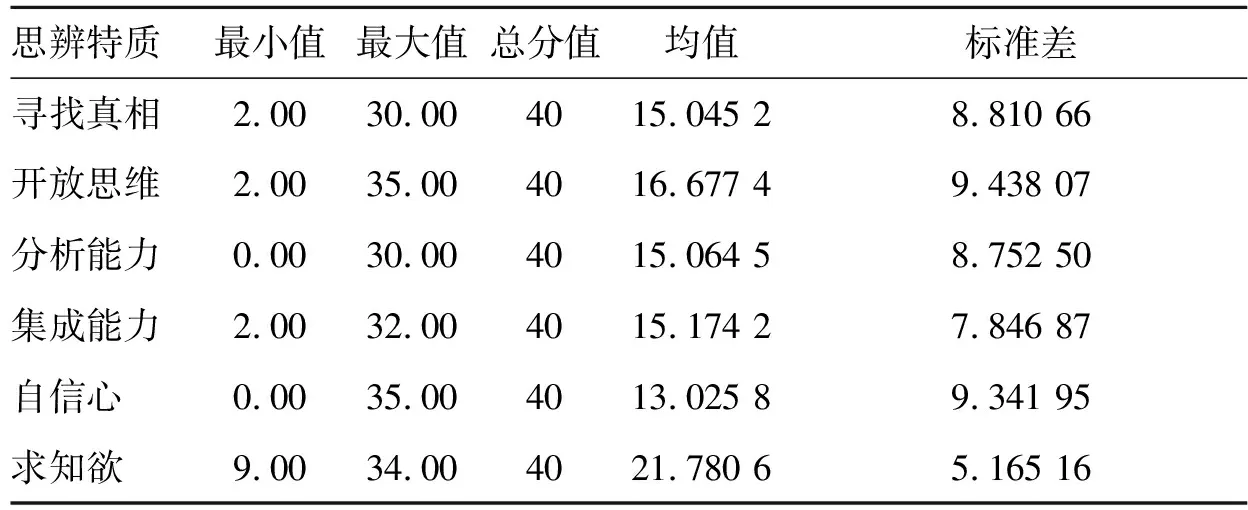

1.大学生的英语思辨倾向

从表2统计结果可以看出,测量对象的英语思辨意愿并不强烈。“寻找真相”“开放思维”“分析能力”“集成能力”“自信心”这五项特质的平均分值都低于20分的中间值,尤其“自信心” 仅为13.025 8,远远落在后面。这表明大学生没有明显的主动思辨意识,不愿意去探求事件背后的真相,不擅长也没有信心对纷繁复杂的现象进行分析、归纳和总结。一项针对英语专业学生的写作思辨能力调查中也有类似相同的结论:绝大多数学生具有一定的思辨倾向,但普遍缺乏质疑精神、分析能力不足、自信心不高。[15]但有意思的是,“求知欲”却显著高于其他五项特质及中间值,而且此项的标准差(Std.D.)相对较小,说明大学生普遍还是有较强学习欲望的。

表2 英语思辨倾向

是否可以说明大学生还是愿意学习新的专业和接触新的事物,但是却对自身的接受能力有所怀疑呢?或者说明他们在新的环境下,吸取新知识进行创新性思维时会茫然,缺少相应的指导,不知如何应对。众所周知,在中国的教育环境中,学生整体趋为知识的接受者,老师在课堂上注重知识点的传授,而不鼓励学生对现存知识体系提出思考和质疑。即使是在英语课堂上,师生互动交流或者演讲、呈现之类的课堂活动也旨在追求提高语言表达的流利程度和准确程度,而作为语言之内核的思维和观点却被大大地弱化甚至忽视。与此同时,无论是在英语课内还是课外、无论是教师还是学生,在进行语言输入活动时,都会“先入为主”地接受语言材料,奉材料的内容和形式为语言的标杆;不能基于自己的立场和背景去鉴别材料中的正误之处,更不能多方位、多角度地予以品评。高校外语教学中思辨的培养“存在明显问题”,而高校学生的求知欲望并不低。[10]所以外语教师应当适当地革新教学理念、改革教学方式,在语言输入和输出活动中多引导学生对语言材料进行解读、评析、总结等,鼓励学生从不同角度综合性地对比分析、解决问题等。

2.大学生的英语思辨技能水平

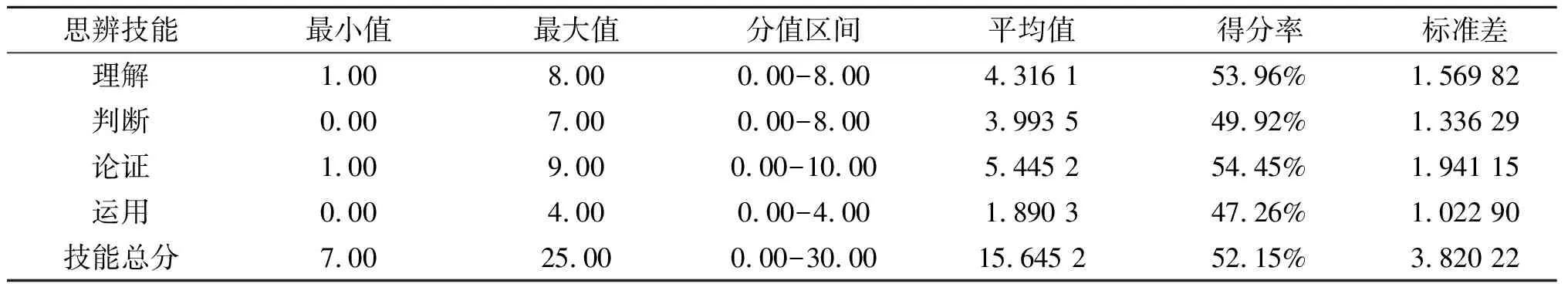

有些学者认为中国大学生普遍患有英语“思辨缺席症”,那么是否真的这样呢?如果中国大学生不善于思辨,那究竟是在哪项思辨技能上不足呢?

从我们对调查数据的分析(见表3)可以看出,测量对象在总体思辨技能及四个层级的技能上的得分率表现不佳,连最基本的60%值都没有达到,尤其是“判断能力”和“运用能力”显著落后,这在一定程度上印证了前述的“思辨缺席症”的确存在于中国大学生的英语能力中。大学生的英语思辨技能整体低下,普遍表现为对具体语境缺乏深层理解,只停留在字面上,因而不能对语言材料进行深层次的加工和辨析,容易被他人观点误导,在进行逻辑论证时只注重“因为……所以……”,不擅长运用对比、推理等方法,不善于分清主次矛盾等。

测量对象在“论证能力”这一项的标准差值在四个层级中最高,达到1.941 15,这表明大学生在论证能力上的差异性超过其他三项。这可能是受专业背景的影响,理工科类的学生相较于文科类专业的学生在公式推导、逻辑论证上表现得更为突出。“运用能力”的标准差值最低(1.022 90),说明大学生将思辨应用于分析因果关系、合理解决问题的能力较为趋同,不能学以致用,其平均得分率(47.26%)提醒我们应重视大学生高层次思辨能力的培养,多鼓励学生灵活运用课本中所学到的语言知识,以提升他们的思考意识和能力。

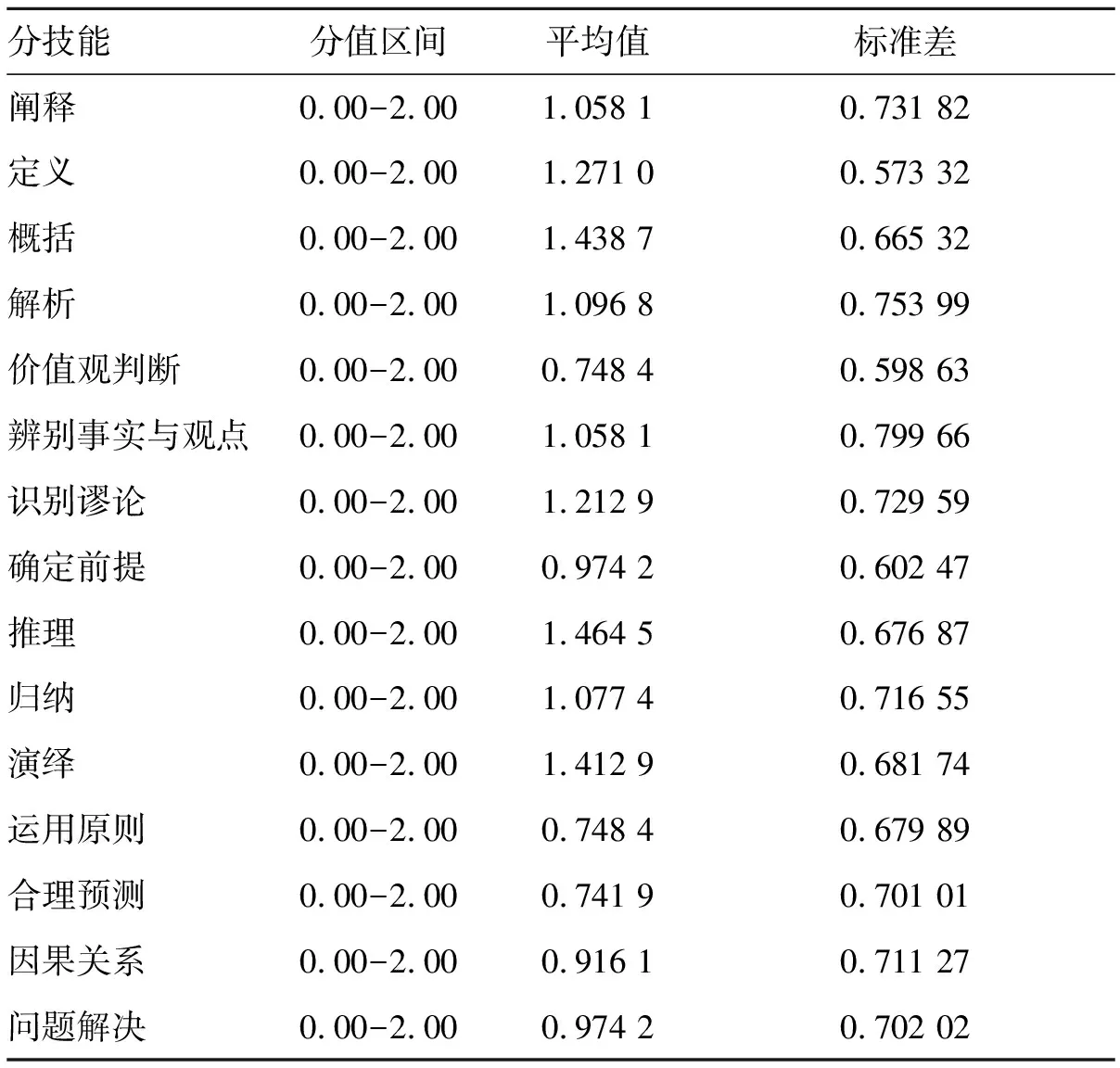

测量对象在各项英语思辨分技能上(见表4)的分化较大,“价值观判断”(0.748 4)、“运用原则”(0.748 4)、“合理预测”(0.741 9)这三项技能的平均得分值都远远落后于其他技能,表明大学生在运用英语进行思维活动时,在运用价值观、普遍原则上有所迷茫,也不能依据已有知识进行合理预测。而且“价值观判断”的标准差也较低(0.598 63),测量对象在这项技能上普遍没有预期的那样高。这可以用中西文化差异来解释,受母语文化的浸润和影响,更因中西文化的巨大差异,大学生对英美文化中宣扬的准则和价值观确实不能领悟和接受,甚至会拒绝,所以在处理英语材料时,很难产生对西方价值观的共鸣。我们忽视文化背景的差异,而主观地用英美的文化准则来衡量中国学生,实有强人所难之嫌,因此,对于中国大学生表现出的西方文化“价值观”“公认准则”不适应性,我们应该宽容地看待,不应粗暴地将英美文化嫁接到他们身上,要引导学生树立中国文化自信心,有原则有立场地对英美“价值观”和“准则”取其精华、去其糟粕。

表3 英语思辨技能

表4中两项高层次技能“因果关系”和“问题解决”的平均值(0.9161,0.9742)稍偏低于中值1,说明学生运用低层次的理解、判断技能来进行复杂的前因后果判断和有效解决问题能力还稍有欠缺。在英语课堂上,老师注重知识传授和信息交流,而一旦遇到有争议性需要进行深入讨论、分析、比较的主题时,可能会蜻蜓点水地带过,所以会给学生留下英语学习中不需要太多逻辑分析和思考的印象。这既是因为英语课堂活动中的主题偏大众生活化,更应归咎于英语教师知识面狭窄、缺乏理性思考习惯,因此,有效提升学生的英语思辨能力,首先要提升教师自身的思考特质和能力。

表4 思辨分项技能

测量对象在其它各项分技能上的表现尚有可圈可点之处,比如他们很会对材料进行“概括”,“推理”和“演绎”运用也较熟练(平均值都高于1.4)。“概括”技能突出,表明我们惯常的英语上课模式——概括课文的主题、总结中心思想、找主题句等对学生的思辨能力拓展是有积极意义的。令人意外的是“推理”和“演绎”技能值较高,这在一定程度上可以否定“中国大学生不擅长逻辑推理”的偏见。

3.思辨倾向与思辨技能的关系

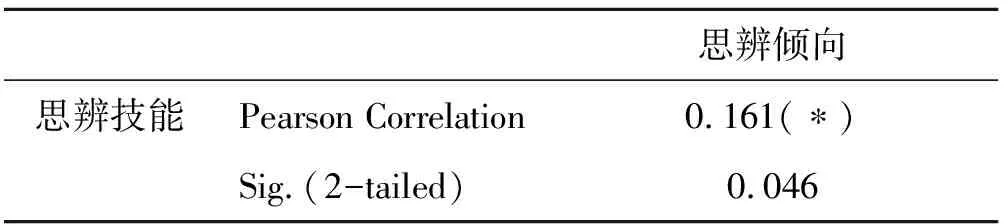

作为一项相对固定的习性,思辨倾向形成于我们自小到大的学习和生活中,受母语文化背景、价值观取向、社会舆论等的影响非常大,一旦形成较难变动。相对而言,思辨技能较为具体和可变,是由一项项具体的理解、思考、比较等方法组成的,而方法是可以通过有目的的练习和活动来获得。通过考察测量结果中的思辨倾向与思辨技能之间的相关性(见表5),它们之间的相关系数为0.161(*),双尾t值为0.046,达到了统计学意义上的相关性,说明思辨倾向能在一定程度上影响到学习者思辨技能的运用。这提醒我们,在大学生思维倾向已经形成的情况下,对他们进行思辨技能的开发和提升不会是一项容易的任务,英语教师需要克服学生惯有的被动学习、不愿探索、消极思考的惰性,鼓励他们持开放态度、自信泰然地应对英语学习中的新观点、新视角。

表5 思辨倾向与技能的相关性

五、结语

在英语教学界大力呼吁要培养大学生的英语思辨能力的背景下,了解大学生的英语思辨能力现状成为落实该项能力的必要前提。在中国大学生普遍患有英语“思辨缺席症”的现实情况下,我们应该清楚地认识到摆在英语教师面前的将是一项艰巨的任务。针对大学生的惰性思维习惯,我们需要在英语教学中鼓励学生勇于寻找事实和真相,勇敢面对挑战和质疑,抱着兼收并蓄、理性思考的心态应对东西方文化冲突和融合。在教学环节中,英语教师应多注意培养学生对文本材料的解析能力,加强对事实和观点的辨析,鉴别论证的前提条件,根据已知条件合理地进行预测,尤其要引导学生将基础知识有效应用于解决实际问题。同时,也要探讨国内外思辨教学研究的教学目标与内容、教学方法与策略以及评估方式,提出适合中国学生的批判性思维能力培养模式。