儒者工书:龚鹏程书法略说

王登科

宋朱长文《续书断》中有一段记载蔡君谟的轶事:

蔡襄书颇自惜重,不轻为书。与人尺牍,人皆藏以为宝。仁宗深爱其迹……及学士撰《温成皇后碑》文,敕书之。君谟辞不肯书,日:此待诏职也。儒者之工书,所以自游息焉而已,岂若一技夫役役哉?

在中国书法史上,这一“公案”颇具典型和意味,尤其是蔡襄“儒者之工书,所以自游息焉而已,岂若一技夫役役哉”的君子告白,已树立起了一種文人因书以自重的时代风范。

在以苏轼为代表的士大夫们的相互映照里,这种思想得以迅速传播。这也正是几千年来“游于艺”儒家文艺观在书法中的遥相呼应,特别是作为“君子之艺”的命题,使得书法成为比类风雅的最佳选择。这里有借此修身的“息焉”、有“适意于书”的优游,更有“自高位置”的标表。凡此种种,汇成有宋以来中国书法史上的一股清流祈向,同时也影响了迄今为止的书法审美以及价值判断。

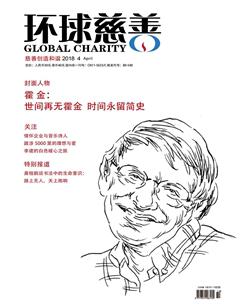

而今天,承载旧日书法文化的场域已随时风而去。“清流”已变为“热浪”,“祈向”已易作“流行”,书法已异化为仅可以“竞赛”的“一技夫役役哉”的当下,那些仍能葆有“文心”的写字就显得尤其难能可贵。在我看来,著名文化学者龚鹏程先生便是这样一位“儒者工书“的代表人物之一。

龚先生学术涉猎广博,且著作等身。正如他自己所谓“淹贯四部、博涉九流、兼综三教”(《国学入门·自序》),举凡文、史、哲、政治、社会、宗教、艺术等皆在其钻研之列,可见思想之宏阔、气局之通达。与之相比之下,写字确实对于龚先生而言是一种“自游息焉”而已。据他自己说,写字是从幼时开始发蒙,即便成长中的事业繁重,但其仍是临池不辍。尽管他一直是将写字作为生活中的“寄兴”,但恰恰是这种“无意于佳”的情感自适,却也偏偏成就了他作为一位书家的优良品质。他笔下的清新与自然以及由于学问温养而出的“火候”,正是前人所谓的“佳”者。

龚先生诸体兼擅,这或许是因他“好奇字、尚异书”而结下的文字缘。上到甲骨、三代吉金、汉隶八分、北碑、唐楷无不临习。近年尤嗜南朝《瘗鹤铭》。其风神磊落、其自在从容之气象,尽从其笔下而生矣,进而也化进了他行草书的挥运中。

从他笔下所呈现出的书法意象看上去好像“似曾相识”,却也“生疏面孔”。当然,这也正是龚先生书法的可贵之处。师古而不泥于古,笔笔生发,一如苏轼所谓的“常行于所当行,常止于不可止,如是而已”。此虽是论文,但于此论及龚先生书法却也是颇为贴切的。

可见,龚先生的书法也正如他的学术研究一样,厚积而薄发,浓情却淡出。这与其说是艺术视野,倒不如说是人生识见。

了解他的人都知道,龚先生于书法史和理论的研究也是颇有见地的。尽管他是将书法作为文化史的一种现象加以考察,但其思考的角度和深度却引起了书坛的高度关注和普遍的好评。

在中国文化的背景里凡是大学问家、大艺术家都不是靠一时的境界而成功的,那的确应该是一种天长日久的人生修为,是一种另外意义上的“成精”和“开悟”。

从此而言,龚先生的书法也正可作如是观。