奥地利主流媒体中的中国形象研究

顾洁 赵晨 邓惠琦

一、研究背景与意义

奥地利共和国是永久中立、高度发达的资本主义代议民主国家,同德国、瑞士一起被称为“德语区三强”。奥地利与中国于1971年5月28日正式建交。上世纪70年代末中国实行改革开放后,中奥两国在双边经贸、文化、科技、教育、军事等方面的交往日益增多,合作领域不断扩大。2015年,奥地利作为域外创始国加入亚投行,并积极响应“一带一路”倡议。

由于历史、语言和文化的因素,奥地利总是与德国被一起提及。但是,经济体量更大、与中国往来更密切的德国却比奥地利受到了更多的关注。因此,目前奥地利主流媒体中的中国形象这一研究议题罕被触及。本文将从研究层面完善“外媒中的中国形象”这一母题的研究谱系,在实践层面则为建立有效的对奥国际传播策略提供实证数据,以提升在奥的中国形象,进一步促进两国民间外交及各领域的深化合作。

二、研究对象与方法

本文聚焦于奥地利的严肃性日报《萨尔茨堡新闻报》。该报创刊于1945年,与奥地利《标准报》《新闻报》《维也纳日报》并称全国四大日报。在办报宗旨上,《萨尔茨堡新闻报》标榜专业性、非政府喉舌、不会为了经济效益而嘩众取宠,但同时也拥护本国及西方的政治制度和意识形态。

借由Factiva数据库,以中国(China)、中国人(Chinese)、台湾(Taiwan)、香港(Hong Kong)、澳门(Macau)为关键词检索该报新闻文本标题,设置2008年、2010年、2012年及2015年四个全年度为检索时间区间,并剔除了无效新闻及在主体内容上与中国无关的篇目,本研究最终构建起有效的共包含255篇全样本的语料库。

三、研究结果

(一)主题类别与数量分析

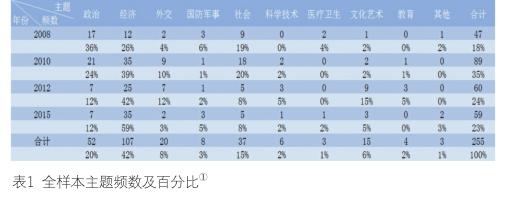

总的来看,《萨尔茨堡新闻报》四年里有关中国的报道数量并不多,2008年仅有47篇,最多的2010年也只有89篇(见表1)。从主题分类的角度来观察,主要是经济(42%)、政治(20%)、社会(15%)、外交(8%)等议题唱主角。文化艺术(6%)、科技教育(4%)、国防军事(3%)和医疗卫生(1%)等占比较小。

《萨尔茨堡新闻报》对于中国经济的关注主要集中于双边跨国投资与经贸合作,这在某种程度上是源于2008年开始的欧洲金融危机以及此间中国经济体量的突破性增长。尽管迄今为止中奥双方经贸合作数字并不抢眼,但深化双边经贸合作已经成为中奥两国的共识。而意识形态的差异使奥地利媒体对中国的政治体制、政治事件和政治生态有着不小的兴趣。社会类议题包含的子话语较多,其中比较醒目的是2008年和2010年中国境内自然灾害的频发,以及近年来国际社会对环境气候话题关注的增加。此外,奥地利对近年来中国突飞猛进的科学技术也较为关注。

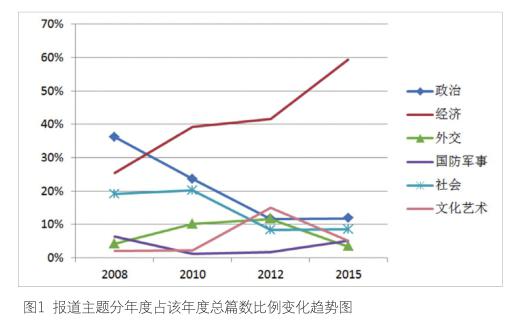

从纵向来看,经济类报道占全年文本的比例是递增的,尤其是在2015年实现了数量上的激增(见图1)。相反,政治类报道的比例则呈下降趋势。社会类报道占比在2008年排名第三,但在2012年被外交类和文化艺术类反超,排在第五的位置。其他频度略低的主题之间亦有排位交替的情况出现。总而言之,不同年度对华报道的重点有所区别。

(二)客观性分析

对于客观性的分析,本文主要考察引语来源。与其他国家的主流媒体一样,在奥地利媒体的对华报道中,也通常有以下几类引语来源,即中国消息源、奥地利消息源、第三方消息源、模糊引用四类。②在编码过程中,若一篇新闻同时引用了两类或多类消息源,将被同时记录统计。

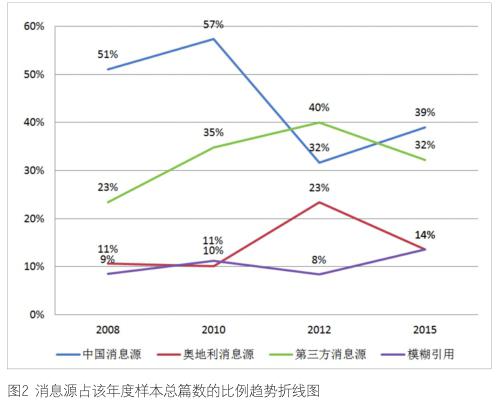

图2呈现了使用某一类消息源的文章数占该年度样本总篇数的比例趋势折线。分析发现,首先,除了2012年之外,中国消息源一直占据各类消息源之首,在头两年甚至是大大领先排位第二的第三方消息源。其次,奥地利消息源的比重在四年里都不及第三方消息源,这与中奥两国交往较不密切有关。第三方消息源常年占比较大,在2012年居四类消息源之首,这与《萨尔茨堡新闻报》多报道“国际舞台上的中国”有关。最后,模糊引用的占比一直都处于一个相对比较低的水平,在10%上下浮动。

混合消息源的报道数量在四个样本年度里分别占各年度有引语报道篇数的19%、31%、27%、24%。整体来看,混合消息源所占比例要小于单一消息源的比例。

(三)倾向性分析

涉华新闻报道的倾向性对于构建中国国家形象有直接的影响。本文将倾向性基调定为“非常否定”“一般否定”“客观报道(倾向性不明显或无明显倾向性)”“一般肯定”“非常肯定”五种类型。③需要强调的是,这种判断不以被报道事件本身的属性作为参考依据,而是观察报道所呈现的情绪和态度。

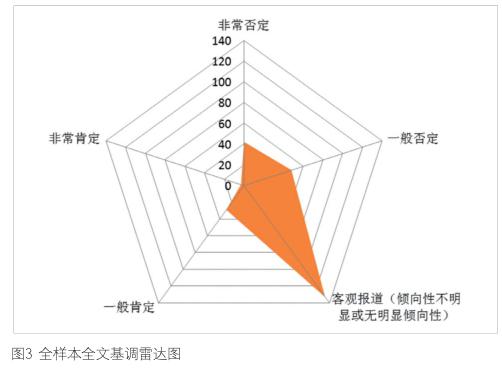

如图3所示,《萨尔茨堡新闻报》在对华进行报道时,四年来的新闻报道总体集中在客观报道两侧,报道措辞中没有明显的态度倾向。此外,一般否定与非常否定的数量接近,但多于一般肯定,而非常肯定的报道则不多见。这表明《萨尔茨堡新闻报》在构建中国形象时还是偏负面。这或与西方媒体一贯的意识形态立场和批判喜好有关。

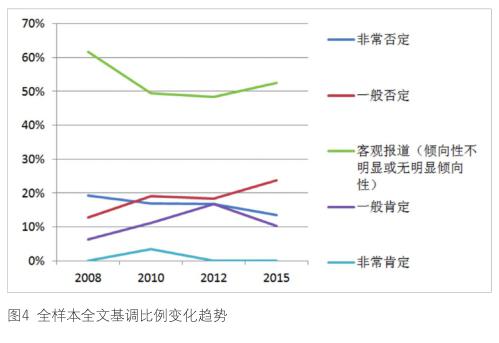

图4显示了分年度不同基调的新闻文本占该年度样本总数比例的变化趋势。结果显示,客观报道在每个年度都占首位,但在前三个年度有逐年递减的趋势,至2015年又有所回升。“一般肯定”与“一般否定”的报道在2008年至2012年间都逐年上升,且“一般否定”的比例常年高于“一般肯定”。“非常否定”的报道逐年递减;尽管“非常肯定”的报道常年占比较少,但“非常否定”的报道的比例也在逐年降低,可见该报正在摒弃那些过于夸张和渲染的话语表达,而在寻求温和的、理智的褒贬分析。

(四)《萨尔茨堡新闻报》中的中国形象

根据主题分布结果显示,《萨尔茨堡新闻报》的涉华报道主要围绕经济、政治、社会和外交四方面议题展开。因此,本文将通过解构式框架分析进一步剖析《萨尔茨堡新闻报》对中国的观点态度以及如何在这四方面建构中国国家形象。

1.认为中国经济发展令人瞩目,有红利也有威胁。中国经济持续蓬勃发展,全世界都期待从中获得新动力。中国已超越德国成为世界第一大出口国。中国还超越了日本成为世界第二大经济体。而中国国内中产阶级数量上升,对高价值商品需求增大,如此大的经济体量和国民消费能力让中国极具投资吸引力。奥地利企业家们乐见中国经济发展带来的好处,甚至在前往中国谈生意前学习中国礼仪。《萨尔茨堡新闻报》报道说中国支付能力强,生意拓展在中国“没有界限”。2010年,应时任中国国家主席胡锦涛邀请,时任奥地利共和国总统海因茨·菲舍尔于1月19日至22日对中国进行国事访问。经济议题成为此次国事访问的重点,而中国决定在維也纳建造购物大楼,被视为经济代表团此行的一大成功。

但是,《萨尔茨堡新闻报》同时也反映出对于中国经济十分矛盾的心理。一方面是对中国市场的渴望,另一方面是对中国资本的恐惧。当中国经济发展强劲时,描绘出奥地利及其他外资企业争相进入中国、享受中国经济腾飞带来的红利的场景。而当中国经济因为转型而增速放缓时,《萨尔茨堡新闻报》则“埋怨”中国采用紧缩的政策,限制了奥地利本土企业赴华投资的预期收益。此外,《萨尔茨堡新闻报》还对中国对欧出口和投资作了报道。一方面认为中国加大对欧投资可以提振欧洲经济和解决失业问题,甚至担心欧洲债务危机会动摇中国投资者对欧洲的信任。另一方面,当谈到中欧贸易要减少壁垒时,又恐欧盟公民会有350万人因此失业,属于明显的面对中国快速发展心态失衡的表现,把中国的发展视作威胁。

2.臆称中国政治制度“落后”。意识形态的对立使得《萨尔茨堡新闻报》等奥地利媒体对中国完全异质的政党体制和政治制度存在高度的怀疑,西方新闻界又乐于报道负面事件以博取关注。因此,《萨尔茨堡新闻报》在对中国政治议题进行报道时具有较强的负面倾向,臆称中国的政治制度“落后”于西方的民主政治。对于中国政府近年来大力加强的反腐行动,《萨尔茨堡新闻报》也予以了一定关注,并指出腐败现象经常出现在采矿业和地方政府管理中。

实际上,在对政治议题进行报道时,《萨尔茨堡新闻报》充满了不少夸大和主观成分,经常先入为主地以有色眼镜来看待中国。前驻德大使梅兆荣就说过,德国媒体“把不按西方价值观行事的国家打入所谓‘异类,把中国定性为‘专制国家或‘非民主、非自由国家,并对中国的所谓‘人权状况说三道四……常以欧洲的标准套中国,既不考虑中国的不同国情,更无视中国改革开放40年来在民主、自由和人权方面取得的巨大成就和进步”。④和德国媒体一样,奥地利媒体也经常罔顾中国历史和现实国情,以本国制度为标杆、以意识形态划线,在不了解实际情况的前提下采取所谓双标,做出主观臆断,通过负面评价“贬低中国、显示欧洲人优越”。更为关键的是,在很多问题上,奥地利自身也做得不尽如人意。例如,《萨尔茨堡新闻报》等奥地利媒体喜欢借“新闻自由”来批判中国,奥地利却也因某些信息长期作为官方机密而导致的透明度丧失以及部分媒体报道里的政治广告等而被批评。

3.指责中国在在气候、环境、减排方面作为不大。对于中国的社会发展和人民生活问题,《萨尔茨堡新闻报》的报道有选择性地聚焦于气候、环境、减排等方面,并指责中国在这些方面还远没有达到让人满意的地步。这些报道主要集中于中国推迟签署相关国际气候公约及中国北方的雾霾等问题。不过,《萨尔茨堡新闻报》对中国在环保绿色科技方面的成就表示欣赏,称在这方面中国是世界的开路先锋。

后工业时代,奉行环境风险观的西方国家及其媒体对环保的要求较之于中国更高,对于破坏环境行为的批判也更严厉,在环境政策上也更保守。此外,西方社会对中国崛起的畏惧也使得西方媒体在报道环境议题时大力向中国施压,以遏制中国的发展。

4.赞赏中国成为负责任大国,但又担心东方“新霸权”。在外交事务方面,《萨尔茨堡新闻报》首先将中国塑造成为了一个开始担负起国际责任的大国形象。中国在一系列国际合作事务中,如对抗索马里海盗、助力希腊和欧盟渡过债务危机、反对伊朗拥有核武器等问题上表现出可喜的进步,“主动”“积极”“第一次”“特别的一步”等用语体现出《萨尔茨堡新闻报》对于中国这些举动的赞同。

但是,在另一方面,《萨尔茨堡新闻报》认为“中国早已是一个超级大国了”,随着中国经济、军事实力的不断增强,中国正不断通过外交方面的努力使得全球政治平衡朝着对自己有利的方向发展,并产生了对中国所谓“新霸权”的猜度。在对军事的关注和报道方面,《萨尔茨堡新闻报》认为中国近年来军事实力不断增强,“即使裁军,中国军队仍是世界上规模最庞大的军队”,以此传递中国军事威胁的信号。

在对外经济贸易方面,《萨尔茨堡新闻报》的涉华报道将中国宣扬成一个对资源有巨大渴求的国家,并因此将投资触角伸到了世界上多个国家和地区。《萨尔茨堡新闻报》把中国同非洲很多发展中国家的贸易描述成“不公平”的交易,称中国利用贸易顺差从欠发达的国家获取利益。

通过这些描述,《萨尔茨堡新闻报》塑造了一个在对外政治经济事务上强有力的、有决定性力量的中国形象。当然,对“新霸权”的猜度是源于西方世界面对中国崛起而生出的心态失衡以及出于对本国利益的考虑。《萨尔茨堡新闻报》等西方媒体不顾中国对非、对南美政策的援助本质以及中国对第三世界国家独立的支持,将中国描述为在实施扩张主义和新殖民主义,毫无根据地指控中国在非洲的投资是对资源的“掠夺”,塑造了一个“入侵者”的中国形象。事实上,《萨尔茨堡新闻报》在一些报道中,也交代了这种曲解背后的原因,即中国的投资使得欧盟国家难以维持自己在非洲的地位。

四、结论

本研究探讨了国际传播格局中奥地利媒体如何呈现中国国家形象,并对奥地利媒体关注的中国议题进行了分析,有助于为“一国一策”的精准传播策略提供基础数据,增强国际传播的针对性和效果。通过研究,以期对当前我国如何进一步做好对外传播、树立我国真实健康的对外形象以及进一步推进中奥两国合作发展产生一定借鉴意义。

以《萨尔茨堡新闻报》为研究对象,一方面分析了该报2008年-2015年涉华报道在内容主题、客观性和倾向性等方面的特点与趋势,另一方面以解构式框架分析较为细致地呈现了《萨尔茨堡新闻报》在经济、政治、外交和社会方面所塑造的中国形象。研究发现,八年间,《萨尔茨堡新闻报》对中国的报道基本以经济、政治、外交和社会为主要内容,其中经济报道的比重不断增加。在报道专业性和基调上,虽然《萨尔茨堡新闻报》整体上力求客观公正地报道中国,但还是表现出一定的负面性色彩,尤其表现在政治议题上。此外,《萨尔茨堡新闻报》涉华报道的消息源较为单一,专业性有待加强。解构式框架分析进一步凸显了奥地利媒体在涉华报道中从本国利益和西方政治立场出发的框架选择角度,以及这一角度选择背后所隐藏的奥地利对中国不断发展和腾飞的矛盾心理。因此,《萨尔茨堡新闻报》中所体现的中国形象仍然含有大量片面、夸张和失真的内容。

整体而言,奥地利主流媒体中的中国形象的背后反映的是两国在经济、政治和外交等方面各自发展的现状与彼此之间利益關系所形成的动态张力。然而媒介形象与实际形象之间还有一定距离,这也意味着国家形象具有一定的可塑性。换句话说,如何改善他国媒体中的中国形象对于当前我国的对外传播工作是一个重要挑战。相信随着“一带一路”倡议的不断推进以及两国合作交流的不断加深,奥地利媒体中的中国形象将会更加全面、真实与客观。

(本文系中国传媒大学亚洲传媒研究中心一般项目“非英语国家主流媒体中的中国国家形象研究”以及中国传媒大学优秀中青年教师培养工程的阶段研究成果,项目编号分别为:AMRC2015-1、YXJS201518)

「注释」

①各主题频数下方百分数是指该主题频数占该年度总篇数百分比,每年度总篇数下方百分数是指该年度篇数占四年全样本篇数的百分比。

②邵静:《媒介框架论:中国形象在美国报纸中的呈现》,中国社会科学出版社2013年版,第46页。

③刘继南、何辉:《镜像中国:世界主流媒体中的中国形象》,中国传媒大学出版社2006年版,第149-151页。

④梅兆荣:《关于德国媒体对华报道的看法》,《德国研究》2008年第4期。