国外城市雨洪管理再认识及其启示

李云燕,李长东,雷 娜,束方勇

(1.重庆大学a.建筑城规学院;b.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400044;2.重庆市绿岛新区管委会,重庆 402760)

“人居Ⅲ”(Habitat Ⅲ )达成《新城市议程(New Urban Agenda)》,把城市规划对城市的作用提升到了前所未有的高度,提出建立新的城市发展模式,全面应对气候变化的挑战。这和当下中国城市正面临的雨洪灾害威胁息息相关。在中国快速城镇化的背景下,中国每年约有1 000多万人进城[1],大规模的人口进入城市,导致城市规模的快速扩张,使自然水循环过程和系统受到影响,水生态系统退化严重[2]。其中城市硬质下垫面不透水地表面积的增厚增多,地表径流量大幅度增加,城市越来越多地出现排水不畅,从而引发雨洪灾害、河流水系生态恶化、水污染加剧等问题[3-4]。根据2009年至2014年的统计数据,中国内涝灾害基本覆盖所有31个省份,每年都有1亿左右的人口受灾。以中国城镇化率进行初步估算,城市受灾人口在5 000万以上。国家十分重视雨洪灾害问题,提出了建设具有自然留存、净化和渗透能力的“海绵城市”。 在中国缺乏雨洪灾害管理系统理论和实践支撑的前提下,对发达国家相关雨洪灾害治理经验进行梳理和认识是当务之急。

一、国外雨洪管理体系的阶段性与多元化发展

雨洪管理体系是经过长期的探索、研究和实践积累起来的一整套相关的理念方法、理论技术、法规政策、管理机制[5]。国外雨洪管理研究和实践已经发展了近1个世纪,累积了较多的经验教训,为我们了解和研究国外雨洪灾害提供了丰富的素材。然而,因各个国家发展的历史阶段、经济社会背景、地域文化基础和生态环境条件等不同,形成的雨洪灾害管理体系也不完全相同。究竟产生这些差别的原因是什么?他们之间的共性和特性又是什么?其发展过程和脉络是什么样的?相关学者已经有一定的研究,但从总体横向对比的视角,还没有清晰的认识,对各国雨洪灾害管理体系形成的深层内涵,还未有深入讨论。探索发现雨洪灾害管理措施形成的过程,对中国目前雨洪灾害管理才能有切实的借鉴意义。

纵观发达国家(本文主要是指美国、英国、澳大利亚、德国、新西兰、日本)的雨洪管理经验,各个国家地区的雨洪管理从发展阶段、适应尺度、适应类型都有不同方面和不同过程的区别(图1)。就笔者掌握的资料看,从19世纪初开始,德国首次开始了有组织地建造市政排水系统,其主要目的是解决城市环境污染问题,但同时也涉及对城市局部雨洪问题的治理。这对后来美国城市市政管网建设有一定影响。20世纪初美国为了解决明渠排水的污染问题,进行了市政管网统一规划,解决了水质、水量问题。日本也在同时期面临了同样城市污染问题,颁布了《旧下水道法》,规定了城市统一采用下水道排水。到了20世纪40—80年代,为了应对出现的城市水质污染问题,美国先后颁布和修订了《联邦水污染控制法案》(Federal Water Control Act)、《清洁水法案》(Clean Water Act)、《水质法案》(Water Quality Act),逐步提出了最佳雨洪管理措施(BMPs),这些法规和管理措施逐渐影响其他国家的雨洪管理理念。到了20世纪90年代,美国、英国、澳大利亚等国家几乎同时提出了低影响开发理念(LID)、可持续水系统理念(SUDS:Sustainable Urban Drainage System)和水敏感城市设计(WSUD:Water Sensitive Urban Design)等。新西兰、德国分别在总结前面国家雨洪管理经验的基础上,于21世纪初提出了低影响城市设计和开发(LIUDD:Low Impact Urban Design and Development)、水敏感性城市设计(WSUD)。美国则在LID概念之后根据城市发展面临的最新问题,以及考虑到城市的可持续发展,继续提出绿色基础设施(GI)、 绿色雨水基础设施(GSI)等概念,进一步推动雨洪管理往更大尺度、更综合方面发展。日本则单独根据其灾害多发、城市建设密度较大的特点,形成了独特的末端雨水收集模式,建成了世界上独一无二的地下排水系统,有效缓解了雨洪灾害的威胁。欧美主要高密度建设的大城市,如纽约、伦敦等也都基本采用了末端大型排水设施。但末端治理不能彻底解决雨洪灾害威胁,且一次性投入较大。

总体上,在雨洪管理经验方面,美国的发展阶段、演进过程较为完善,发现和总结了各个阶段城市出现的雨洪问题,采取了与之对应的方法策略,影响了其他国家雨洪管理的模式。同时,各国又从自身城市面临的问题入手,探索了适应各自地域环境条件的雨洪管理模式。从自身问题特征出发,寻找适应自身特点的雨洪管理模式,这正是中国雨洪管理需要借鉴之处。

图1 国外雨洪管理联系谱系图

二、国外雨洪管理发展阶段的过程性和演进性

一个理论、方法或学说的建立需要经过几代人甚至几十代人不断的失败反复、不断否定之否定、长期积累、逐渐叠加才能建立起来。现代雨洪管理方法也并不是一蹴而就,而是人类经过了诸多实践和教训,在漫长社会发展中逐步认识并完善形成的。美国是雨洪管理方法较为成熟的国家,其雨洪管理发展也经历从应对城市具体问题开始,逐渐走向体系化总结、机制探索的过程(图2)。

图2 美国雨洪管理发展阶段:问题到系统

20世纪初,为了应对工业化发展出现的城市水环境质量恶化的情况,美国开始改造明渠给排水的方式,改用封闭管网给排水,提高了水环境质量,控制了由水环境导致的一系列污染问题。到了1936年,为了应对洪水对城市的侵袭,国会通过了《1936年洪水控制法案》(The Flood Control Act of 1936),开始采用围堵方式建设水坝、堤坝,用以防治洪涝灾害。到了20世纪40年代,又颁布了《联邦水污染控制法》(Federal Water Control Act),这是一部综合性的控制水污染的法律,实行重点区域与重点项目的分别控制,是第一次以法律形式关注水质安全。到了20世纪50年代,为了进一步控制水质污染,开始了集中对城市产生的污水进行处理,采取了雨污分流排水方式[6]。这个阶段(1900—1950年)基本上是以应对城市出现的水环境污染为导向的水管理方式。到了20世纪60年代,由于大量乡村人口持续涌入城市,工业化、城市化快速发展,城市规模不断增长,城市硬质铺装面积扩大,不透水面积增多,城市开始出现内涝现象。为缓解这一问题,美国国家气象局组织研究并公开了全国范围的降水空间分布图、降雨强度分布图,促进雨洪灾害管理的研究。美国逐渐开始了雨洪灾害的治理,成熟的方法颁布于20世纪70年代早期。这一时期的雨洪灾害防治主要途径是采用场地滞留等中末端治理方法。但由于中末端治理的劣势,未能完全解决雨洪灾害发生的根本问题。同时期,美国也在水质控制方面修订了《清洁水法案》(Clean Water Act),开始关注面源污染,认识到环境污染并非仅有点源污染的影响,而重点在于更普遍的面源污染。于是在1987年继续修订了《水质法案》(Water Quality Act),提出雨洪最佳管理措施BMPs(Stormwater Best Management Practices),主要作用是控制非点源污染,注重利用综合措施来解决水质、水量和生态等问题,最佳管理措施大大降低了城市雨洪灾害的威胁。1990年美国马里兰州乔治王子郡环境资源署首次提出LID 的理念(LID:Low Impact Development)[7],旨在从源头避免城市化或场地开发对水环境的负面影响。这是一种前端处置措施,它通过模拟自然水文过程,创造具有生态功能性的水景观[7],保障场地水文过程的自然化。LID通常借助场地中的生态要素来取代流域末端价格昂贵的雨水收集设施,以此来解决雨水问题[8],是目前推广较广泛的一种雨洪管理方法。LID不仅可应用于新建项目,在处理城市旧区改造时也同样适用。

进入21世纪,美国环保局已开始越来越多地采用绿色基础设施或绿色雨水基础设施的概念(GI/GSI)。相比于LID理念,后者更进一步系统化,深入探索雨洪灾害作用机制,强调城市规划、生态保护等学科的综合应用,旨在维持良性水文循环,保障水环境的健康,保护生态环境,改善城市和社区环境质量。其他国家也经历了从问题导向向机制、系统研究深化的过程,但基本上是受美国LID理念的影响。如英国受LID理念影响,从认识城市的水循环出发,提出建立维持城市良性水循环的措施,即降低城市雨洪灾害威胁的可持续城市排水系统(SUDS),成为英国城市规划中雨洪灾害防控管理的主流,并于2001年成立了可持续城市排水系统工作组,开始了雨洪管理的深化研究。2004年发布了《Interim Code of Practice for Sustainable Dranage Systems》(可持续排水系统的过渡期实践规范)报告,提出了英格兰和威尔士实施可持续排水系统的战略管理方法,对于其他国家具有较好的参考价值。其他国家在城市化发展的阶段,逐渐认识到控制雨水径流对城市安全、可持续发展的作用,不断探讨应对雨洪灾害的管理措施,并将其确定为可持续发展战略。澳大利亚墨尔本以生态理念为引导,以维持自然水文条件的水敏感性城市设计(WSUD),降低了城市建设对原始水文循环的破坏。新西兰则提出集合了LID 和WSUD 理念的低影响城市设计与开发(LIUDD),旨在建立从设计到开发建设的雨洪灾害全过程控制方法,并从水文特点进行分析,探索城市雨洪控制的模型、方法等[9-10]。这些雨洪灾害管理方法和理念都是城市化背景下的产物,它们都着力于寻找一种适合特定场地或区域的雨洪灾害防控解决途径(图2)。

三、国外雨洪防治模式的多尺度综合性

(一)从小尺度修补走向大尺度综合治理

从城市发展的历程看,城市各种问题的出现与解决,无不走过了从小尺度局部具体问题认识到大尺度宏观认识的转变,这与人类对事物的认识过程紧密联系。雨洪灾害管理同样走过这样的历程,从主要国家雨洪灾害管制的历程分析看,都走过了从小尺度局部治理,到大尺度区域综合平衡的过程。这是和当时的社会经济条件相对应的,城市水环境问题也经历了面对点源污染到面源污染的过程(图3)。

图3 美国雨洪管理发展阶段:小尺度到大尺度

以美国为例,20世纪50年代以前是城市都市区逐渐形成的阶段,并且受到“二战”和经济萧条的影响,城市化速度受到一定限制,城市水环境污染主要来自局部工业、生活污水等局部点源污染,这一时期主要针对局部环境问题进行局部治理。直到20世纪70年代,美国城市雨洪治理都还是局部措施,主要采用滞留坑塘、洼地,以及下沉绿地等针对出现雨洪灾害的区域进行的修补措施。随着城市数量的增多,城市面积的扩大,人口密度的降低(表1),城市不再局限于独立于乡村的状态,而是逐渐形成与乡村关系紧密的城市群地带。一方面由于泛城市地区大大扩大,使得治理雨洪灾害必须关注更大区域、更大尺度;另一方面由于经济的发展,大量发展的各种工业对环境造成更大的污染,出现如大面积酸雨、雾霾、雨洪灾害等区域性的灾害报复,这也使得治理环境灾害必须考虑区域环境的影响。到了21世纪,美国雨洪灾害治理已经形成向上重点关注区域、向下重点研究机制的阶段,如最佳管理措施(BMPs)、GI等已经有区域的考虑和雨洪产生机制的探讨。

资料来源:Kim S,Margo R A[11]

(二)从末端治理走向以源头治理为主的综合治理阶段

城市发展经历从小规模到大规模的发展过程,城市出现的雨洪问题也随着城市规模扩大而变得复杂和严重。当城市规模发展到一定阶段,城市整体足以改变区域水文环境时,城市雨洪灾害随之出现。城市地区与自然地区降雨径流过程线也表现得不同,城市发展越大,径流流量越大,径流时间越短。摩尔和摩根1969年进一步对城市发展不同规模条件下的城市降雨径流过程进行研究,发现城市越发展,产生的径流流量越大,时间越短(图4)。

图4 相同暴雨及滞洪条件下城市化对径流量的影响

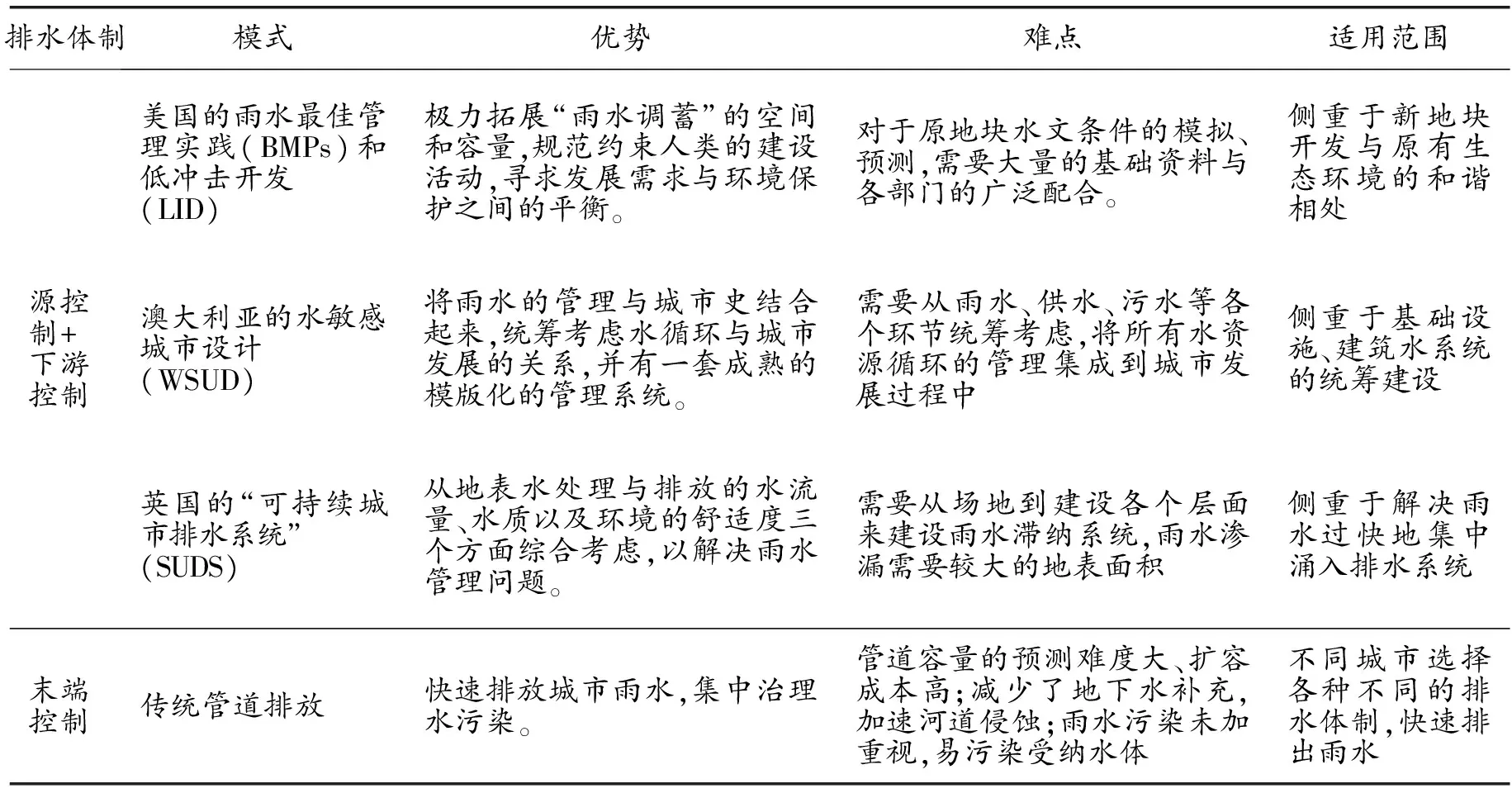

当城市规模较小时,形成雨洪灾害的基础也较小,城市雨洪灾害问题较为简单,应对起来较为容易,所以这一时期的雨洪治理方案基本上是以末端治理为主,哪里出现问题,就在哪里进行补救治理。各国在20世纪70年代都关注末端治理。随着城市的发展,雨洪灾害形成的基础环境越大,雨洪灾害发生频率越高,问题也变得越来越复杂。仅仅靠补救措施已经不能完全解决问题,这时的应对方式慢慢有了转变。美国于20世纪80年代首先提出雨洪最佳管理措施(BMPs),提出了不仅要关注末端措施,更要找到产生雨洪灾害的源头。之后相继提出低影响开发(LID)、绿色基础设施(GI)、雨水管理措施(GSI)等,都是为了从源头上找到治理雨洪灾害的方案。此后,英国提出可持续城市水系统(SUDS),澳大利亚提出水敏感城市设计(WSUD),基本奠定了从源头治理为主,辅助过程、末端治理的综合措施。各种措施在应对雨洪灾害时有不同的作用和效果(表2)。

表2 典型雨洪管理体系的特征

注:*表示密切关联或突出作用

资料来源:车伍,闫攀,等[5]49

四、国外雨洪管理空间特征的地域趋同性

对雨洪管理纵向时间发展过程,我们已经有了一个基本认识。那么,雨洪管理的横向空间分布会有什么样的特点呢?文章通过把各国主要的雨洪管理措施类型分为源头控制为主、末端快排为主和介于二者之间的源头末端综合模式三类,在全球空间中进行示意表示。通过横向对比各个国家的雨洪灾害防治措施策略,可以发现在雨洪灾害治理方法上存在较大的地域差异,这也反映了灾害应对方法的地域适应性特征。总体上呈现为国土面积越大,采用方式一般以源头控制为主;国土面积越小,则多采用末端快排模式。很显然,这与城市建设密度有密切关系,这在图4中已经表明。

当然,从各个城市看,也有局部的不同。在高密度城市区域,如东京、纽约、伦敦等地,其城市建设已经形成了较大的硬质下垫面,对城市水文条件有了较大的改变,即使改造城市也因为庞大的下垫面规模而变得“杯水车薪”,可以改善但不能改变已经形成的水文环境。在这些高密度城市区域,通常雨洪灾害防治方法以末端治理为主,形成巨大的末端排水系统。如巴黎的地下排水系统,纵横交错,直径大约5米。这些水道网可以很方便地把城市雨水快速排入郊外或塞纳河。东京城市的地下排水系统是目前世界上最先进的排水系统之一,是由立坑串联形成的排储体系,可达地下60米,可以应对日本极端气候下的排水需要,东京基本上不需要担心雨洪灾害的威胁。在低密度城市建设区域,如澳大利亚、新西兰、英国和美国的低密度城市,城市建设产生的硬质下垫面还未彻底改变区域水文环境,按照低冲击设计等可以恢复健康水循环,从源头上降低出现雨洪灾害的可能。

不同雨洪管理模式具有不同的优缺点和适用地域范围(表3)。需要根据所处地域的地理环境、气候条件、城市建设等综合因素进行综合判断,不能盲目照搬其他国家经验。

表3 雨洪管理优缺点对比

资料来源:张玉鹏论文[13]

在山地高密度区域城市,如日本的城市,则在雨洪灾害防治过程中,充分利用环境的特征,利用自然地形的高差,采用快排模式,迅速把汇集雨水排放到周边河流等区域。因日本是多山的国家,城市地形地势有较大起伏,造成雨水有很大势能,有利于雨水的快速流动。如果从灾害形成的视角看,雨水快速汇集会促进灾害的形成;而从雨水排放的视角看,则有利于雨水快速排走,降低雨水快速汇集的威胁,这对于强降雨、多雨地区是重要的途径方法。

综上,从发达国家雨洪灾害管理经验看,走过了几个阶段:从问题导向走向系统总结、机制探索;从小尺度修补走向大尺度综合治理;从末端治理走向以源头治理为主的综合治理阶段;形成了适应不同地域特色的雨洪灾害治理措施。这些可为中国雨洪灾害防治提供有益参考。

五、国外雨洪管理对中国的启示

国外雨洪灾害管理的历程、特征、趋势及其产生背景为中国城市雨洪管理、海绵城市建设等提供了值得借鉴的模式和方法。事实上,目前中国已经引入了相关雨洪管理理念,在学界也进行了大量研究。但在选择雨洪管理方法和理念时,需要深入认识中国的现实条件,谨慎对待。除了已有的研究,还应在以下三个方面进行深入探索。

(一)探索多尺度水文条件下的雨洪灾害形成内因

中国地域广大,气候特征、土壤地质、地形地貌等差异较大,各地水文环境也不尽相同,总体上地域气候差异较大、地域环境特征明显、多流域复合嵌套、水文过程复杂。城市基本处于多流域复合交叉的状态,各个流域相互嵌套,形成多个流域交汇区域,水文过程复杂。如长江流域为一级流域地带,而长江流域又包含金沙江流域,乌江流域,嘉陵江及长江干流流域,岷江、沱江等多个二级流域,各个二级流域又包含诸多小河流域。这就使得城市雨洪灾害受到不同流域环境的影响而变得比较复杂。研究探索多尺度水文条件下的雨洪灾害形成过程,对于明确雨洪灾害产生的过程、认识雨洪灾害发生机制有重要意义。可以借鉴国外的雨洪管理理念,从不同尺度加以分析、利用与控制,模拟还原各个尺度城市自然水循环过程,反馈到城市建设的各个方面,恢复雨水的自然循环、自然渗透,减少径流,从源头上控制雨水径流量,减少雨洪灾害发生。

(二)探索复杂环境下多要素集成分析的雨洪灾害发生过程

影响雨洪灾害形成的要素是多方面的,有气候、水文、地理、地质、生态、城市建设等直接影响要素,也有管理、观念、文化等非直接影响要素。各个方面的要素都可能对雨洪灾害形成产生重要影响。中国城市在快速城镇化发展的背景下,理论积累时间较短、积累量小,国外的发展经验不一定适合中国的发展实际,很多城镇发展基本都是靠“摸着石头过河”的思路进行,难免会有很多不足。雨洪管理也是随着城镇内涝问题的日益加重,不得不进行的一项内容。中国现代雨洪管理经验可以说是一片空白,而仅仅借鉴国外的经验已经不足以应对中国发展的实际,需要探索适应地域特色的雨洪管理方法。中国城镇发展正在经历前所未有的特殊阶段,城镇发展遭遇人口问题、气候问题、生态问题、地质问题、安全问题等,这些问题同样影响城镇雨洪管理。城镇雨洪问题需要综合分析这些要素的影响,建立集成分析方法,探索复杂环境下多要素集成分析的雨洪灾害发生过程,发现适应中国实际情况的雨洪管理理念。

(三)探索多过程连续的雨洪灾害发生动力机制

中国东南西北地域差异较大,气候条件、地形地貌多样,城市建设涉及的科技问题也较复杂,雨洪灾害也受到多种因素的影响,且存在相互关联。雨洪灾害的结果不是各种因素影响结果的简单叠加,需要考虑各种因素的相互作用过程。如山地多雨地区城市雨洪灾害的发生,不仅是降雨量与吸排水水量的简单函数关系,还需要考虑地形地势、空气湿度等对汇流速度和吸水饱和时间的加速影响,甚至还有小气候环境对雨洪灾害的加剧或减弱影响。当然,河网地区、干旱地区、寒冷地区的雨洪灾害受到的影响因素又不尽相同,但同样需要探索多过程连续的雨洪灾害发生动力机制,才能认清雨洪灾害发生的地域影响因素。

城市雨洪灾害防治与管理体系是对城市安全和可持续发展具有重要意义的工作,也是建设“海绵城市”的关键技术内容。中国幅员辽阔,南北、东西跨度大,加上地形复杂,地势高差悬殊,气候条件多变;山地、平原、沿海、河网城市水文条件差距很大,任何政策和规范都不能一刀切,需要因地制宜,探索适应各个地域环境下的特殊方法。本文以中国不断出现的雨洪灾害问题为出发点,通过系统梳理国外主要国家、城市雨洪管理的历程、阶段和理念,总结了其发展的特征、规律,结合中国雨洪灾害管理实际情况,提出了从空间多尺度、机制多过程、因子多要素方面探索雨洪灾害管理方法,关注未来雨洪管理可能的重点发展方向,有针对性地探索城市雨洪灾害防治管理的基本运行机制及普遍规律,为中国快速城市化进程中大量城市面临的雨洪灾害防治问题提供科学依据。