陕北特殊地名与民族融合探賾

◎张 玺 梁万巧 刘璐瑶

(延安大学 陕西 延安 716000)

陕北,即陕西北部地区,广义上指桥山以北、长城以南、子午岭以东、黄河以西的广大地区;狭义上则特指榆林、延安两个地级市辖区内。陕北地区自古以来是中原农耕民族与北方游牧民族杂居繁衍的“绳结区域”,历史时期我国西北方的匈奴、鲜卑、羌、突厥、党项、吐谷浑、女真、蒙古等各民族都曾迁入陕北,与当地汉族杂居生活。各民族间通过长期往来,在生产方式、思想观念、日常生活等各方面均产生了相互影响,极大促进了族际间的 相互融合。

目前,学界已经产生了一批有关历史时期陕北地区民族融合的研究成果。高长天、张小兵的《陕北历史文化述略》,周国祥的《陕北古代史纪略》对陕北地区从古代时期至近现代辛亥革命时期前后的历史做出通史性叙述,对不同时期聚居于陕北的北方各少数民族与汉族交往的历史做了全面梳理。周伟洲《历史时期陕北地区的民族与民族融合》一文中采用大量文献和考古资料,对历史上曾出现并活跃于陕北地区的少数民族及民族融合过程进行了较为详细的概括与论述,是目前所见有关陕北民族融合研究较为权威的专著。

地名,是一个地方历史、地理、语言等多因素的综合记录,承载着极为丰富的文化内涵。周伟洲教授曾指出,历史时期陕北地区的民族和民族融合“在近代以来陕北地区汉族的姓氏及地名中,还可找到这种民族融合的遗迹。”[1]杜林渊、张小兵、雷楠《陕北地区少数民族姓氏孑遗研究》即是一篇专门以姓氏为视角,专门研究匈奴、党项、羌、鲜卑、蒙古等少数民族在历史时期与陕北的汉民族交融发展的学术论文;而孟万春《陕北方言文化与北方少数民族的融合》《陕北地名文化浅析》等文也试图以现在陕北地区的某些特殊方言、姓氏及俚语等民俗文化探求与少数民族的联系。不过,还未见专门以地名为视角的相关研究。

“要真正弄清陕北姓氏、地名的源流,还需要做进一步的田野调查和研究。”[1]田野调查不仅能获得更多有关民族融合的地名遗存,也可揭开某些特殊地名所蕴含的独特史料价值。如“旦八”“曲男”“窟野”“啰兀”“保当”“寺仙”“九五会”等,这些看似与陕北人生活毫无关联且略显“奇怪”的地名,经实地调查结合文献研究后可确证,大多与历史时期曾生活于陕北的少数民族有关,这也是民族融合在陕北地名中留存的有力佐证。

综上,目前学术界关于地名与陕北历史之间的关系已经有了一些论述,但鲜有专门以特殊地名为视角的论述出现。现以此为视角,通过田野调查、文献研究等方式,分析研究迄今陕北地区的地名文化与民族融合。

一、陕北历史时期的少数民族

陕北古属雍州,属荒服之地。商朝至春秋战国时,先后有鬼方、白狄等部族活动于此。战国末期,匈奴开始兴起于内蒙古阴山一带,后逐渐兼并周围弱小部落而发展为北方最为强大的游牧民族,并将其势力延伸至陕北地区。

秦汉时期,强大的匈奴族一直是中原王朝的劲敌。陕北地处关中和鄂尔多斯高原之间,遂成为双方的必争之地。秦始皇统一六国后,曾派蒙恬将军出兵三十万北击匈奴,收河南地,设四十四县,并徙民于陕北居住;此后,秦始皇又修缮、扩展三国长城,并派蒙恬坐镇上郡(郡治肤施,今陕西榆林东南),以震慑匈奴,稳固边疆。西汉建立之初,匈奴屡次侵扰边境,于是陕北成为其南下必经之处。汉高祖刘邦曾亲自带兵征讨,却以失败告终,只得通过和亲的方式来维护双方和平。

至汉武帝即位时,西汉国力大增,不甘屈从于匈奴威压,于是决定对匈奴发动大规模战争,希望彻底解决匈奴之患。武帝用兵匈奴,其中与陕北地区相关的战争主要有两次,一是公元前129年,武帝遣卫青等人率万余骑兵分道出击匈奴。至元朔二年(前127)“复出云中以西至陇西,击胡之楼烦、白羊王于河南,得胡首虏数千,羊百余万”[2]卫青此次出兵,将陕北尽数收入汉朝辖下,汉武帝置朔方(辖今内蒙古自治区河套西北部及后套地区)、五原(辖今内蒙古河套以东、阴山以南、包头市以西和达拉特、准格尔等旗地)二郡,并移民十万屯垦实边。另一次是元狩二年(前121),汉武帝派霍去病率军两次出兵陇西,杀匈奴三王,并“得休屠王祭天金人”[2],大获全胜。后匈奴内部引起内讧,浑邪王率其部众四万余人降汉,帝“乃分徙降者边五郡故塞外。”[2]即武帝将降汉的匈奴部众安置在了陕北地区。此后,“匈奴远遁,而漠南无王庭。”[2]汉朝基本上解除了匈奴对陕北地区的威胁。

魏晋南北朝是继春秋之后我国历史上第二次民族大融合时期。除汉族之外,匈奴、鲜卑、氐、羌等多个少数民族都曾迁居于陕北,匈奴族在首领赫连勃勃带领下还曾在陕北地区建立政权,即大夏国,其都城统万城位于今陕北靖边县城北58公里处的红墩界乡白城则(子)村。“胡汉杂处、战争频繁、王朝更迭、百姓迁徙”[3],成为当时陕北地区的真实写照,也加强了各族人民在陕北地区的深度融合。

隋唐时期,陕北地区分布有大量的少数民族,诸如稽胡、鲜卑、突厥、吐谷浑、党项、羌族等。公元6世纪中期,突厥大败柔然,并以漠北为中心在鄂尔浑河流域建立奴隶制政权。隋文帝采取“远交近攻,离强合弱”的政策,使得突厥于公元583年分化为东突厥、西突厥[4]。东突厥、西突厥分别于630和657年亡于唐朝。太宗采纳温彦博的建议将十万余突厥降户安置于河南之地,设羁縻府州进行管理。其中,在陕北设置定襄都督府(高宗时分定襄都督府、置桑乾都督府)、云州都督府,分别管辖今陕北靖边以东地区和靖边白城子两地。至唐末五代后,陕北地区的突厥、稽胡、吐谷浑等少数民族或已融入汉民族中,或以各种原因被纳入日渐强盛的党项族内,成为党项族的重要组成力量。党项在陕北的活动,深刻影响了当地的历史发展。党项原是羌人的一支,安史之乱前后由甘肃迁入陕北。中和元年(881),黄巢起义爆发,时任宥州(今内蒙古鄂托克前旗东南部城川古城)刺史的党项拓跋氏首领拓跋思恭带领部众协助唐成功镇压起义军;思恭因此被唐封为夏州节度使,从此获得合法的政治地位,成为割据夏、绥、银、宥、静五州之地的唐末藩镇之一,同时还进爵夏国公,赐国姓为李。至此,夏州李氏雄踞一方,“虽未称国而王其土。”[5]此后,夏州李氏在李彝兴、李继迁、李德明等几代人不屈不挠的奋斗之下,实力大增。1038年,元昊即皇帝位,去宋封号,改元“天授礼法延祚”[5],建国号“大夏”,并遣使上表宋廷,恳请宋能“许以西郊之地,册为南面之君”;[5]而宋听闻元昊“叛宋”后,即刻下旨“诏削夺官爵、互市,揭榜于边,募人能擒元昊若斩首献者,即为定难军节度使”[5],自此,宋夏之间长达四十余年的战争帷幕在陕北地区横山拉开。为对抗西夏,宋在陕北地区大规模修筑堡寨,借此抵御西夏。这些堡寨至今仍有许多留存,如葭芦寨(今榆林市佳县)、嗣武城(即啰兀城,榆林市榆阳区石崖底村)、德靖寨(今延安市志丹县旦八镇)等。宋廷拉拢陕北地区的党项熟户,在政治和经济等方面给予其一定优待,极大促进了党项族与汉族在陕北地区的交往融合。

公元13世纪初,蒙古族首领成吉思汗统一漠北各部,先后歼灭西夏与金,夺取陕西;忽必烈建国后,设立陕西行省,置延安路管辖今陕北地区。元朝统治下的陕北,被划分为南北两个区域,大约以保安、安塞、安定、延川一线为界,往北是以畜牧业为主,往南则以农业为主[6]。不同的生产方式使得南北地区的人们在饮食、语言、礼俗等方面存在差异,由于北面(今榆林地区)多以畜牧业为主,蒙古族居多,因此当地的文化习俗颇受蒙人影响。至元朝末年,蒙汉人民来往更加密切,久而久之,已是“相忘相化,而亦不易以别识之也。”[7]

1368年,朱元璋建立明王朝,陕北地区隶属于陕西布政司延安府管理。蒙古族的势力一度退至漠北一带,但在明代中后期重新占据河套地区,时刻威胁着明朝治下的陕北地区。明朝通过设立包括延绥镇在内的“九边”重镇、修筑长城等方式捍卫边疆。需要指出的是,明朝后期,蒙汉和好,互市贸易,陕北地区也成为蒙汉交融的地区之一。现榆林市红石峡内“蒙汉一家”的摩崖题刻就是这种融合现象的记录。

明清时期,陕北除蒙古族外,一度也曾有回族存在。最终,陕北地区形成了以汉族为主、各民族杂居的民族分布格局,并延续至今。

二、延安的特殊地名

延安古称肤施、延州,是中华民族重要的发祥地。《隋书·地理志》云:“延安郡,后魏置东夏州,西魏改为延州,置总管府。开皇中,府废统县十一,户五万三千九百三十九。大业三年(607),在肤施置延安郡。”[4]延安由此得名。

延安地处黄土高原,北邻河套平原,南接关中盆地,在历史上具有重要的军政地位,素有“塞上咽喉”“三秦锁钥,五路襟喉”之誉。历史时期,先后有许多少数民族和汉族杂居于此。胡汉杂居的文化现象在延安地名中多有体现。

(一)有关匈奴的地名

西汉初建,国力衰弱,匈奴骑兵不时侵扰汉朝北部,其势力不断侵扰朝那(今甘肃平凉西北)及上郡肤施(今延安一带)。汉文帝三年(前177),匈奴右贤王入侵河南地区,不断侵犯上郡,杀掠百姓,汉朝派遣丞相灌婴带领八万五千骑兵抗击匈奴于高奴(今延安北),右贤王兵败后出塞逃走。随后,匈奴又向上郡肤施南迁。

《后汉书·匈奴传》载:“单于姓虚连,异姓有呼衍(即呼延)氏、须卜氏、丘林氏、兰氏,四姓为中国名族,常与单于婚。”[8]今宜川县有秋林镇,其本是匈奴贵族丘林氏聚居的村落名,南北朝时,匈奴日趋衰落,丘林沦为平民。今讹为秋林,同音而形异。除了秋林镇外,还有今延长县罗子乡山前呼延村、后呼延村、呼延掌村、呼家川等。

匈奴大姓还有独孤氏,为匈奴屠各之异译,本匈奴单于贵族。东汉末内附汉王朝,赐姓为刘氏,北魏时是鲜卑三十六部之一,号独孤部,于是以部为氏,成为北朝盛族,世代为皇室外戚,隋文帝皇后即为独孤氏。唐以后其势渐渐削弱,趋于平民。今洛川县有度古村,当为“独孤”讹误。

南北朝后,匈奴融合其余部族,以稽胡之名活跃于陕北。今宝塔区东南部、宜川县西北汾川河、云岩河流域曾为稽胡聚居地。宝塔区晨曲川,古称“库利川”,为马洞川与临镇的分界河。“库利”本为稽胡语,意为贮藏旧谷之处。《太平寰宇记》载:“稽胡语唤‘香火’为‘库’;唤‘奴’为‘库利’;唤‘水木’为‘渭牙’;称‘贮旧谷’为‘库利’。”[9]雷多河川,旧称“渭牙川”,宋代属丹州云岩县地,《太平寰宇记》载:“渭牙川在县北三十五里,从西延州延长县来。五十里却入延州门山县,经县西三十里,又七十五里入黄河。川内有水木。稽胡称水木为渭牙,因此为名。”[9]

匈奴后裔赫连勃勃曾于陕北建立大夏政权,并在陕北广设郡县。北魏太和三年(479)设金明郡,治于广武城。北周保定四年(564)时,移至赫连城。公元407年,大夏赫连勃勃兼并鲜卑三城(广武城、临真城、赫城)后,于此地筑朔方城,后人称为赫连城。《太平寰宇记·临真县》:“黑城,在县东二十里,库利川与流川交口,赫连勃勃置,大象二年于此置郡”[9],即今宝塔区黑舍村(黑城),又名曷鸡村。

(二)有关鲜卑和高句丽的地名

鲜卑,为东北地区东胡之一,原役属匈奴,又称其为“白虏”,魏晋时,鲜卑人大量迁入陕北地区。在延安地区,主要在东南方一带活动。僕阑,本为鲜卑族姓氏,后改为僕氏。今洛川县有名蒲篮村者,应是以“僕阑”命名的鲜卑族村落,金代仍称为僕阑村,近代讹为蒲篮。今宜川县新市河乡有小叱干、上叱干、下叱干等村落,显然是以鲜卑别部叱干氏命名。另外,今富县有寺仙镇,当为高丽族似先氏村落之名,邓名世在《古今姓氏书辩证》中提道:“似先,高丽扶余种也。”[10]

(三)有关羌族的地名

南北朝以来,羌人也迁入陕北地区,主要活动在延安南部一带。《通志》载:“关西复姓有屈 男氏。”[11]今富县有曲男村,又作“屈男”“屈南”,即以羌族屈男氏命名的村落。钳二镇,位于今延安市富县中部,亦属西羌姓氏,《通志》载:“钳铒(耳)氏,西羌人。状云周王季之后为虔仁氏,音讹为钳 耳氏。”[11]因陕北人民语言习惯的不同,便将“耳”读作去声,因此与普通话“二”同音。今富县的吉子现镇,原名隽浩镇,本为羌姓隽蒙氏部落,北魏时隽蒙氏改姓隽氏或者蒙氏,隽浩当以隽姓人名而命名。《氏族略》五:“关西复姓有弥姐氏。”[11]唐朝有延州刺史弥姐长通,后来改弥姐氏为弥氏;今富县有弥家川,原为羌族弥姐氏命名。今洛川县有侯井镇、桐地村,本译为“罕井”“同蹄”,均是羌族大姓。

宋朝在榆林市境修筑的堡寨分布图

(四)有关吐谷浑的地名

另外,吐谷浑原是辽东慕容部鲜卑首领涉归庶长子名,青海等地吐谷浑,曾多次降唐,部分部族被唐朝安置于今陕北地区,为吐谷浑青眉部,今延川青坪川(本为青眉川)的来源即为此,其青眉部又迁居今青坪川,故号此川为青眉川。《宋史·李继周传》载:“雍熙中,又与侯延广败末藏、末腋等族于浑州西山。”[12]唐仪凤三年(678)前后,原居甘肃凉州的吐谷浑部迁往陕北,唐设置吐浑州,后因清水(今延河)改名为吐浑川或浑州川。

三、榆林的特殊地名

榆林市位于陕西省最北端,地形总体西北高、东南低;地貌以长城为界,北部是毛乌素沙漠风沙草滩区,南部为黄土高原腹地沟壑丘林区。历史上长城是农耕文明与游牧文明相互交流融合的成果,长城内外,历史时期居住人群大有不同,地名文化内涵区别明显。

(一)长城界内宋夏时期民族融合的地名

历史时期,北宋与西夏曾长期在榆林境内对峙。双方虽未修筑长城,但均依山据险修筑过大量堡寨,形成间断的防御体系。恰是堡寨间的大段空隙,为宋夏边民公开的不公开的贸易往来提供机会。

据统计,在陕北地区已发现并确认为北宋时期的城堡寨遗址共计117个,主要分布于延安榆林两市,其中榆林地区有74个,延安地区有43个[13]。但这些城堡寨多数已消失,仅有部分能从现有的文献资料及陕北地区的一些村镇名中找到些许蛛丝马迹。据调查,这些通过地名保留下来的旧堡寨名主要呈现以下特点:

首先,极个别原堡寨的名称被完整保留并沿用至今,如暖泉寨、土门寨、太和寨等。暖泉寨,今陕西米脂县东四十余里,《宋史》载:“元符二年进筑,赐名;东至河东乌龙寨二十里,西至米脂寨四十五里,南至义合寨八十里,北至清边寨七十里。”[12]土门寨,今米脂县北小川沟土木寨村;[14]太和寨,今神木县中南部,距县城70公里;[15]石城子,定边县南220里,在闇达城西,樊学乡境;[16]铁角城,俗名跌脚城,定边县南240里,在白马崾崄乡境[16]。

其次,个别堡寨转变为村镇,如今陕西省绥德县东义合镇,《宋史》载:“本夏人寨,元丰四年收复,隶延州延川县。七年,改隶绥德城。东至晋宁军六十里,西至绥德军四十里,南至顺安驿六十里,北至暖泉寨八十里。”[12]又如安定镇,于延安市子长县西部,宋治平年间筑安定堡,元宪宗二年(1252)置安定县治此[17]。顺宁镇,今延安市志丹县西北四十里处,北宋置顺宁砦,元废,明设 巡检司[18]。

最后,大部分堡寨名逐渐被其他地名所代替。如榆林子洲县的薛家城子即北宋时期的怀宁寨;新民乡,为于府谷县城西三十公里处,原名镇羌; 《宋史》载:“镇羌寨,绍圣四年赐名。东至三川堡二十一里,西至寺子岔堡二十五里,南至怀远寨二十七里,北至九羊寨二十五里。”[12]今陕西米脂县的啰兀城,即北宋时期的嗣武寨,《宋史》载:“嗣武寨,旧名啰兀城,元丰四年置,寻废,崇宁三年修复赐名。东至靖边寨二十里,西至镇边寨二十里,南至米脂寨三十里,北至龙泉寨三十里。”[12]还有榆林市佳县的乌龙寨(今乌镇)、通秦寨(今通镇)、宁河寨(今刘国具乡阎家寺村东寨沟)、通秦堡(今通镇东小里旺村)、弥川堡(今神木县东南西阳沟 村);镇川寨(今栏杆堡)等。

西夏受地理环境、风俗习惯等诸多因素影响,在经济上对北宋存在一定的依赖性。据《西夏书事》载:“夏国所产羊、马、毡、毯,用之不尽,必以其余与他国交易,而三面戎狄,鬻之不售,故中国和市不能不通。”[19]和市即互市,宋夏双方在沿边一带开设的互市之所,有公开的榷场如保安军榷场,公开或半公开的和市、民间自发形成的集会,宋代称之为私市,有的更类似于“黑市”。

公开的榷场、半公开的和市数量既少,又常受宋夏关系的影响,时开时闭。因此,民间私市悄然兴起。1002年,李继迁所部在赤沙川、橐驼口置“会”,招揽边境商人前来贸易。“会”是一种定期的集市,又称为“赶会”“赶集”,在陕北民间长期得以保留。“会”“集”有固定的时间,通常“集”每10天进行一次,近代很盛行的是隔7天、5天;“会”通常每年举行两次,集中在夏秋两季,时间不等。集会之日,附近商贩、村民都会集中在约定场所进行贸易。

据考察,在沿黄河与山西省交界地区,以“会”命名的地名大约有47个,其中山西省较多,有38个,且集中于两省沿黄河交界处,即朔州、忻州、吕梁三市,它们自北向南依次为:朔州市平鲁区1个、忻州市五寨县2个、岢岚县7个、静乐县4个;吕梁市兴县8个、岚县7个、临县6个;吕梁市离石区1个、柳林县1个、文水县1个。榆林市有9处,分别是府谷县墙头乡的前冯家会村、后冯家会村和马镇的郭家会村;神木县万镇的兰家会村、薛家会村和花石崖镇的九五会;佳县佳州街办的大会坪村、小会坪村;王家砭镇的柳树会村。

此外,榆林市境内还有一些以“集”(何家集)、“店”(沙家店、辛店、店镇)、“铺”(马家铺、白家铺)等字词命名的地名,如不出所料,也与历史时期的贸易相关。以上以“会”“集”“店”命名的地名,反映的是宋夏蕃汉民族融合发展、经贸往来密切的历史。

(二)长城沿线蒙汉民族融合的地名

明清时期,榆林明长城以北的地区曾是蒙古族游牧区,清朝对蒙古族地区实行盟旗制度,如神木、府谷、榆阳区、横山区、靖边一线长城以北地区,属于鄂尔多斯部驻牧的伊克昭盟,散居着大量蒙古族百姓。清朝初期,实行蒙汉分治,蒙汉两族人民不得越界交往。但随着内地人口剧增,边内常出现一些偷越边界的现象,康熙也曾特许部分内地人至口外谋生,他们春去秋回,搭伙而居,形成了一批富有特色的“火盘”或“伙盘”地名。至清末时期,边疆危机日益严重,清政府最终颁布“移民实边”政策,取消对蒙汉两族交往的限制。光绪二十八年(1902),清政府“清丈放垦”蒙旗土地,允许内地汉民移居边外,迎来了“走西口”的迁徙浪潮。由于蒙汉两族百姓的交流融合,在榆林长城沿线出现了一批以蒙古语命名的地名。总体而言,榆林长城沿线的地名可分为两类,一类是纯蒙古语,另一类是蒙汉双语融合。

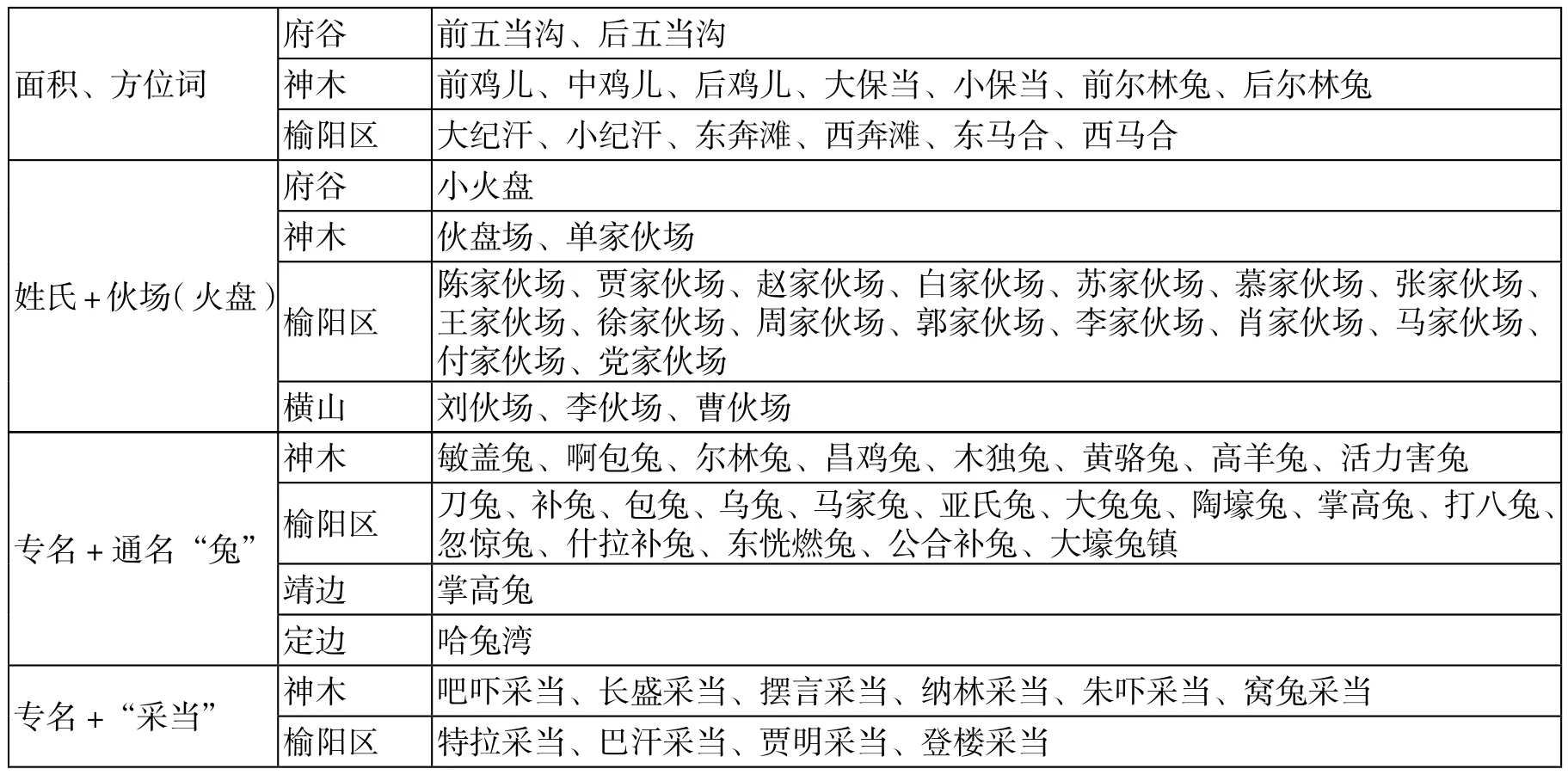

榆林属丘陵沟壑山区,境内土梁峁沟岔纵横,明长城以北一带多为风沙滩地,这种地形特点深刻影响了当地地名的形成,例如河、壕、湾、梁(斜坡的沙地)、滩等。以蒙汉合璧的地名,也多富有这种命名特点。如神木的纳林河(纳林,细长、狭窄地,形容词)、乌兰木伦河(“乌兰木伦”在蒙语中指红色,紫与红,色调相同,所以汉语又称“紫河”)。蒙古语称湖泊为“淖儿”“海子”,神木有红碱淖(出产红碱的湖泊)、海则沟,榆阳区有鄂托海则、乌苏海则、大海则湾等。神木有敖包墕,定边有敖包湾,靖边有敖包梁;其中“敖包”是蒙古语音译词,意为“堆子”,很早以前就为汉语所引入,“敖包”也被叫作“啊包”。此外,以汉语中表示面积(大、小)、方位、姓氏等词与蒙语相结合而产生的蒙汉合璧地名也不在少数,(见表1)。

榆林长城沿线的纯蒙语地名也较为普遍。常见的有以“兔”“太”“采当”“圐圙”为词缀的地名,如榆阳区的公合补兔、大兔兔等,神木的啊芦太、榆阳区的早留太,神木的吧吓采当(小碱地)、长盛采当、摆言采当、纳林采当(细长的碱地),榆阳区的麻生圐圙等。“兔”“太”“采当”“圐圙”均是蒙古语音译,前两者均别表示具有某种特性;“采当”又译作“柴达木”,指盐碱度很高的草地,是对某一类草地的统称;“圐圙”意思是“围栏”,内蒙古地区常叫作“库伦”,榆阳区的麻生圐圙(蒙民麻生的地方)。

表1 榆林市特殊地名

四、陕北特殊地名的命名特点及规律

前文对陕北地区延安和榆林两市的特殊地名进行了细致叙述,综合整理分析,可得出以下几点:

首先,以少数民族姓氏命名的地名,随着时间的推移及汉化程度的加深,其特征也越来越弱化。由于少数民族与中原民族在语言发音上有所差异,一些生僻词在吸收中原文化的过程中,经过不断演变,已变成如今读起来朗朗上口的词语,而这也恰恰误导了普通民众,使其理所当然地忽视了这些地名的特殊性,认为皆是普通的汉语地名,例如呼家窑子、呼延掌村、呼家川、呼家渠,呼延村、拓家原、折家河、折家山诸如此类现象,在陕北地名中随处可见。其实,只要稍加探究,便会发现这些地名背后所隐含的相关文化及意义,都离不开少数民族文化的影响。

其次,在陕北地区与少数民族语言相关的地名中,不难发现大都是一些山川河流的代名词,其中以河流最为明显;由于少数民族常年居住在大漠地区,水资源尤为缺乏,逐草而行、傍水而居,所以视水为生命之源,“凡水之积者辄目为海”(《咏归录》),因此每当遇见积水或是河流,便会给予命名,例如延安宝塔区的渭牙川(今雷多河川)、库利川(今晨曲川),宜川县境内的“库涡川”,富县的“赤水河”,子长县的“重耳川”;榆林地区也有以河流命名的,例如神木县“乌兰木儿川”“红碱淖儿”。另外,如果少数民族要对地方命名时,往往会依据该地的一些自然特征或是人文特征命名,如某某兔、采当、伙场等。

最后,历史时期曾有上百个民族活跃于陕北地区,但对陕北地区影响较大的主要有匈奴、鲜卑、羌族、党项和蒙古。延安和榆林虽同处陕北地区,但少数民族对这两个区域的影响特色,仅在地名上尤为明显。延安偏南,靠近关中,地名多受匈奴、羌族与吐谷浑等少数民族的影响,凸显了多民族文化气息。榆林地理位置偏北,近代以来形成蒙汉杂居的社会现象,地名的命名多受蒙古族文化影响。

五、结语

作为历史的见证者与文化“活化石”,地名承载着地方极其丰富的文化内涵。陕北地区作为中国古代民族融合的典型区域之一,至今留存的许多地名仍然保留着独特的命名方式。调查研究发现,这些奇特的地名,与历史时期匈奴、鲜卑、羌、党项、蒙古等民族在陕北的活动有着直接联系,并留存至今,反映的正是我国历史时期多民族融合、交融发展的积极方面。随着当今社会加速推进城镇化,陕北地区的许多地名有趋于消失的可能。而加强地名文化研究,探究其背后蕴含的历史文化意义,是保护地名文化的重要手段之一。