几幅古地图的辨析

——兼谈文化自信的重点在于重视当下

成一农

改革开放以来,随着社会、经济的迅速发展,中国在文化领域日益取得突出的成就。在这一大背景下,为了弘扬和突出中国传统文化,加强民族自信心和自豪感,很多学者和民众努力从中国悠久的历史文化中挖掘可以弘扬的元素。与其他文化成就相比,科技成就是可以在世界范围内进行横向比较的,因此挖掘中国古代科技成就,从中提炼中华民族在历史上曾取得的领先于世界的技术成果,也就成为了这股热潮中的重点。地图,一方面涉及大量重要技术,是大地测量技术、天文学、航海技术以及绘图技术的综合反映;另一方面,地图所呈现的知识,又体现了古人在历史、地理等领域取得的成就以及通过探险等手段所曾到达的地理范围,因此中国古代地图自然而然地成为中国古代科技史研究中的热点。由此,近年来出现了三幅引起广泛关注的地图:第一幅是2006年前后由刘钢披露的《天下全舆总图》,刘钢认为,这幅地图证明了,早在明初,郑和船队就已经进行了环球航行,这一成就远远领先于世界;*刘钢:《古地图密码》,桂林:广西师范大学出版社,2009年。第二幅就是广为人知的传教士利玛窦绘制的《坤舆万国全图》,但是李兆良对这幅地图的绘制过程重新进行了梳理,认为其是利玛窦利用当时中国人的资料绘制的,而这些资料来源于郑和的环球航行,由此同样证明当时中国在地图绘制和地理认识方面远远领先于西方;*李兆良:《明代中国与世界——坤舆万国全图解密》,上海:上海交通大学出版社,2017年。第三幅地图则是在2018年春节晚会上对公众公开并改名为“丝路山水地图”的“蒙古山水地图”,*虽然正如后文所述“蒙古山水地图”并不是这幅地图最初的名称,但一方面目前学界对于该图最初的图名尚未达成一致意见,另一方面“蒙古山水地图”已经成为学界对该图的习惯称呼,因此后文也将其称为“蒙古山水地图”。另外,这幅地图的图名是后人所起,因此此处用引号加以区别。林梅村是这幅地图当前主要的研究者,他认为,这幅地图绘制于明代中晚期,且为宫廷用途,由此显示出,早在明代,中国对于丝绸之路沿线的地理情况已有清晰的认识,*参见林梅村《蒙古山水地图:在日本新发现的一幅十六世纪丝绸之路地图》,北京:文物出版社,2011年。因此当时中国在地理认知方面并不落后于西方。

对于上述三幅地图本身以及相关研究中存在的问题,一些学者,包括本人已经提出了反驳意见。*如很多学者对《天下全舆总图》的真伪提出了质疑,如浙江大学研究利玛窦地图的专家龚缨晏在《试论〈天下全舆总图〉与郑和船队》一文(http://huangzhangjin.bokee.com/4203713.html)中认为:《天下全舆总图》仿制的是17世纪起欧洲绘制的世界地图。注释中提到的“上帝”和“景教”两个词汇都不可能出现在明永乐十六年(1418年)《天下诸番识贡图》绘制的时期。《天下全舆总图》是不是明朝旧画的仿制存在着疑问,《天下诸番识贡图》是否存在也是有疑问的。葡萄牙里斯本葡中关系研究中心研究员金国平在《九问〈天下全舆总图〉》(http://huangzhangjin.blogchina.com/4299588.html)以及《一份破绽百出的地图摹本》(http://macaulogia.blogspot.com/)等文中,更以犀利的言语表达了他对这幅地图真伪的怀疑。复旦大学的周振鹤教授在《历史研究无关个人情感——评英国〈经济学家〉发表的伪地图》(《新京报》,2006年1月22日)一文中,则明确指出《天下全舆总图》是赝品。还有本人的《“天下图”所反映的明代的“天下观”—兼谈〈天下全舆总图〉的真伪》(《中国社会科学院历史研究所学刊》第7集,北京:商务印书馆,2011年,第395页)等。不过以往的反驳主要是从具体史料出发的,但由于对史料的解读存在多种可能,因此从这一角度进行反驳往往并不能切中要害。本文试图从更为宏观的历史背景、论证逻辑等层面,指出这些地图本身以及相关研究中存在的问题。不过上述三幅地图的研究中存在的问题并不相同,具体而言,前两幅地图及相关研究中存在的问题就是知识和技术不能“前无古人后无来者”,而后一幅地图研究中存在的问题就是忽略了地图绘制时间的多种可能性,由此对他们结论造成的影响也不尽相同。下面分别进行分析。

一、知识和技术不可能“前无古人后无来者”

虽然在文明的发展历程中,会出现知识和技术的爆发性增长,但这种爆发性增长不会突然出现,一般都有脉络可循,即有着可以梳理的积累、演进的过程,如欧洲地图绘制所依赖的经纬度测量技术,至少从古希腊开始就有着可以较为明确追溯的演进过程,同时欧洲对于地球的地理认知,从欧亚非扩展到全球的过程同样也是可以清晰的追溯的。不仅如此,由于重要的知识和技术,尤其是那些投入了大量人力和物力而获得的知识和技术,虽然在历史的长河中有可能会消逝,但这种消逝同样是渐进的,极少是突然的。在唐代之前,由于文献资料的大量佚失,因此这种技术和知识上的爆发性增长以及突然消失存在一定的可能。不过需要强调的是,这种现象并不是历史事实,而是因为相关文献的佚失,且这种可能性也只能存在于那些局部的、细节的技术和知识上,而不会发生于那些需要长期积累而获得的技术和知识上,尤其是那些涉及大量学科的综合性的知识和技术。在唐代之后,随着印刷术的普及,文献散佚的程度大为减少,且距离今日时间较近,因此这种现象是不可能出现的。归根结底就是:知识和技术不可能“前无古人后无来者”。凡是违背这一规则的现象,都要考虑是否是相关文献存在问题,或者是我们的认知发生了错误。*例如张衡的“地动仪”就属于这种“前无古人后无来者”的技术和知识,且至今依然如此,即在对于力学、地震、地球物理等领域的了解远远超越于古人的今人依然无法对其进行复制,因此文献中关于张衡“地动仪”的记载很可能是有问题的。但是,刘钢关于《天下全舆总图》和李兆良关于《坤舆万国全图》的研究都违背了这一原则。

虽然《天下全舆总图》没有标记经纬度,但从其呈现方式来看,其使用的是基于经纬度数据的投影技术。虽然中国古代掌握了测量纬度的技术,但只是用于制定历书,且使用范围极其有限;更为重要的是,在清代的《皇舆全览图》之前,中国古代从未用经纬度数据绘制地图,且在《皇舆全览图》之后,直至19世纪中期之前,使用经纬度数据绘制的地图依然不占主流。而且,同样是在《皇舆全览图》之前,中国古代地图的绘制从未使用过投影技术。

不仅如此,《天下全舆总图》所表现的知识,远远超出了当时及其之后其他文献所能展现的中国人所掌握的关于世界地理的知识,即《天下全舆总图》与其他文献,在关于当时中国人所掌握的地理知识范围方面是矛盾的。为了弥补这一明显的缺陷,刘钢在他的著作中,通过曲解某些与目前已经佚失的地图有关的文献记载,来展现中国人在当时确实掌握了相关的地图测绘技术以及全球范围的地理知识。*参见刘钢《古地图密码》,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第6章、第7章,第129页。如罗洪先在《广舆图》的序言中,对目前已经佚失的朱思本《舆地图》进行了描述,其中有如下一段话:“其图有计里画方之法,而形实自是可据,从而分合,东西相侔,不至背舛”,而刘钢将这句话断句为:“其图有计里画方之法,而形实自,是可据从而分,合东西相侔,不至背舛”,并解释为:“《舆地图》采用了计里画方之法,以圆球形状,在正中之处,依南北方向,将圆球分为东西相互对等、和谐的两个圆形,从而避免圆球正反两面相互交错造成的谬误,非常明显,朱思本《舆地图》是一幅东、西半球世界地图。”*刘钢:《古地图密码》,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第159页。从古汉语的角度来看,这样断句显然是荒谬的,而且他在将这段话翻译为现代汉语时又增加了大量的想象。更为重要的是,用于佐证他观点的都是目前已经佚失的地图,而现存的大量古地图都无法直接佐证他的观点,这似乎也说明了他论证的致命缺陷。需要强调的是,同样的论证方式还出现于某些论证中国古代在某项科学技术上领先于世界的研究中,包括下文提到的李兆良。且如上文所述,难以想象郑和船队仅仅通过七次航行就完成了全球探险和测量,而他们费劲千辛万苦获得的知识之后居然又全部消失。*此外,刘钢虽然在书中探讨了中国古代的航行技术,指出中国人存在跨洋航行的技术,但一方面对此他没有任何直接证据;另一方面他指出中国人跨洋航行使用的是星象导航,但他却不了解仅仅依赖星象导航在大洋中航行是极为危险的,西方人在跨洋航行之初曾为此付出了极大代价,而正是这一点促使欧洲人不断改良航海技术,并在航海中广泛使用经纬度数据,而中国古代一直未曾发生这样的变革。此外,跨洋航行还需要多年的对于季风和洋流知识的积累。

除了提出正面证据,刘钢还通过分析认为,《天下全舆总图》或者《天下诸番识贡图》所表现的地理知识并不为当时的欧洲人所掌握,由此认定这幅地图必然是中国人依据自己所掌握的知识绘制的。不过这只是一种简单的排除法,但如上文所述,由于刘钢并没有中国人掌握了相关知识的直接的和强有力的依据,因此这种论证方式并不成立。且实际上还存在第三种可能,即这幅地图是既掌握了当时中国人的地理知识,又掌握了当时欧洲人的地理知识的现代人绘制的,而确实现在学术界基本认定这幅地图是现代伪造的。*还需要指出的是,已经被认定为伪作的《天下全舆总图》,其图名本身也存在问题,“天下”和“全舆”是同意重复,而“总图”中的“总”又是再次重复,因此其图名不仅不符合中国传统地图的命名习惯,而且也不符合古汉语的基本习惯。另外,明清时期,全国总图和寰宇图(世界地图)通常的命名方式为,“大明”或“大清”+“混一图”或“一统图”或“全图”,基本不会使用“天下”和“全舆”以及“总图”这样的词汇。《天下全舆总图》中还提到了《天下诸番识贡图》,但中国古代只有“职贡图”,而无“识贡图”。即使将“识贡图”解释为笔误的话,那么这幅“职贡图”也不符合中国传统“职贡图”的体例。中国传统的“诸番图”或者“职贡图”,是外国及中国境内少数民族向中国皇帝进贡的纪实图画。其体例主要不是地图,而是绘制有各地风土人情的图画。“职贡图”以往历朝历代也有绘制,到清代可称为鼎盛时期,尤以乾隆、嘉庆两朝绘制最多,收录在《四库全书》中的《皇清职贡图》就是典型的代表。

李兆良在《明代中国与世界——坤舆万国全图解密》中主要认为,目前中西方学界对于《坤舆万国全图》认识是完全错误的,这幅地图实际上不是利玛窦利用欧洲所掌握的知识和技术绘制的,而是利玛窦依据中国人的技术和知识绘制的。但李兆良同样面临着刘钢所面对的问题,即这些地理知识不见于之前和之后的中国文献,且这幅地图所明确使用的经纬度数据和投影技术,也都不见于之前和之后的中国文献和地图的直接记载,即“前无古人后无来者”。对于这一问题,李兆良提出了如下解释:“宣德以后,朝廷里反对滥用公帑出海探索的声音高涨。朝臣为了制止浪费徒劳的贡赐贸易,上报郑和的航海资料已经销毁,实际上可能是藏匿起来或者找不到。既然报了销毁,就不可能再出现。所以没有朝臣敢承认郑和地图的存在……利玛窦的来华,解决了问题,他当然乐意承担作者的荣光……。”*李兆良:《明代中国与世界——坤舆万国全图解密》,上海:上海交通大学出版社,2017年,第66页。这同样是一种毫无说服力的解释,毕竟这样一幅地图的绘制涉及对于地球球体的认识、经纬度的测量技术、投影技术及其背后的几何学以及庞大的知识量,*虽然李兆良在书中认为中国古代早就掌握有相关技术,但是他的论证与刘钢类似,即缺乏直接证据。且需要记住的是,按照李兆良的说法,这些知识在知识分子中是秘密流传的,很难想象在从明初至明代后期如此漫长的时间中,这些知识分子居然能通过口耳相传,让如此庞大的知识体系几乎完整地保存下来,且没有丝毫泄露。而更难以想象的是,这些知识和技术在没有太多积累的基础上,在明初迅速出现,在二三十年中达成了欧洲人花费了1千多年时间才完成的成就,而这一知识体系又在明末清初突然完全消失,以至于《皇舆全览图》的绘制需要依靠西方传教士。*李兆良在论述中也存在极大的问题,如谈到郑和在海上对经纬度的测量时,李兆良的结论是“如果不用星辰去测量,在摇晃的海船上测量,必须有多只船从远处以通讯方法来计算距离刻度。我们无法知道当年郑和用什么方法,但是可以肯定,他们的船队那么大,能在海上多点观察是不成问题的,他们没有电报,但是有很多船和人力。通讯方法是白天用旗号,晚上用灯号,雾中用金鼓。陆地上的经度更不在话下。”(李兆良:《明代中国与世界——坤舆万国全图解密》,第93页)。仅凭大量的“船和人力”显然是不能解决测量经纬度的技术问题的,且“白天用旗号,晚上用灯号,雾中用金鼓”与经纬度测量存在什么关系?正是由于缺乏郑和船队掌握了经纬度测量技术的直接证据,由此李兆良对郑和测绘经纬度和郑和绘制地图的论证陷入一个因果的循环论证:因为郑和船队测绘了经纬度,所以他们绘制了给《坤舆万国全图》提供重要参考资料的地图;因为郑和或者与其相关的船队人员绘制了给《坤舆万国全图》提供重要参考资料的地图,所以他们必然曾经做过详细的经纬度测量。

由于刘钢关于《天下全舆总图》和李兆良关于《坤舆万国全图》的研究,在总体上都违反了这一原则,因此,或者地图本身存在真伪问题,即《天下全舆总图》;或者研究者对它们的认知存在问题,结论无法成立,即李兆良关于《坤舆万国全图》的研究。

林梅村对于“蒙古山水地图”的论述,即该图反映,早在明代中晚期,中国对于丝绸之路沿线的地理情况已有清晰的认识,也违反了这一原则。目前有学者认为,其资料并不来源于当时中原士大夫所掌握的材料。如赵永复认为,该图是当时官员综合了各地中外使者、商人记述而成的。*赵永复:《明代〈西域土地人物略〉部分中亚、西亚地名考释》,《历史地理》第21辑,上海:上海人民出版社,2006年,第355页。当然,这些认知只是一家之言,且同样缺乏直接证据。不过从现存地图来看,从宋代到清代中期,中国极少绘制西域地区的地图,在少量绘制有西域地区的地图上,主要表现也是西域地区汉唐时期的历史内容,而不是当时的地理情况,且从目前存世的文献来看,至少当时主流知识分子是不关注西域地区的,*参见成一农《从古地图看中国古代的“西域”与“西域观”》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2018年第2期。几乎找不到清代中期之前的关于西域的专门著作,且正如李之勤所述,与“蒙古山水地图”存在渊源关系的《西域土地人物图》和《西域土地人物略》所记地名数量远远超出当时其他文献记载的数量。*李之勤:《〈西域土地人物略〉的最早、最好的版本》,《中国边疆史地研究》2004年第1期。因此可以说,虽然这幅地图是明朝时绘制的,但其所依据的知识很有可能并不源于当时主流知识分子所掌握的材料,因此无法代表当时中国对于西域地区的总体认识水平。不过这一认知只是林梅村对于该图研究的观点之一,且不是主要观点。

二、要注意地图绘制年代的多种可能性

中国古地图通常都缺乏与地图绘制相关的直接的文献材料,而且在图面上一般也不记载绘制的时间,甚至有时图面上注记的绘制时间也不一定可靠,因此对于古地图的绘制年代有时难以得出确定的结论。“蒙古山水地图”正是如此。在林梅村的《蒙古山水地图:在日本新发现的一幅十六世纪丝绸之路地图》一书中以及2018年春节晚会上,都将这幅地图认定为是明代中晚期绘制的(嘉靖),主要的依据就是地图的图面内容以及其绘制风格与吴门画派的仇英近似。但这两点都不是绝对的证据。*如早在明代就存在对仇英绘制的绘画的大规模造伪,参见倪进《中国书画作伪史考》,《艺术百家》2017年第4期。首先,地图图面内容所展现的时间不等于地图的绘制年代,毕竟存在后世按照早期资料绘制的可能,而且更存在后世按照前代地图摹绘的可能。其次,风格近似,同样存在后世摹绘的可能;而且风格相近,与风格一致完全是两个概念,且风格上的相似与否也是仁者见仁智者见智。由于与这幅地图有关的资料非常缺乏,因此实际上这幅地图的绘制年代存在多种可能。

已经有学者指出,在《萝图荟萃》中,记载有“嘉峪关外至回部巴达山城天方西海戎地面等处图一张”;*《萝图荟萃》,《中国地图学史研究文献集成(民国时期》,西安:西安地图出版社,2007年,第1878页。《国朝宫史续编》也记载了同样一幅地图,即“嘉峪关至回部拔达山城天方西海戎地面等处图一张,绢本,纵一尺九寸,横九丈五尺”。*《国朝宫史续编》卷一〇〇“书籍二十六·图绘二”,北京:北京古籍出版社,1994年,第1014页。由此来看,《萝图荟萃》和《国朝宫史续编》记载的这幅地图与“蒙古山水地图”绘制的地理范围近似,且图幅尺寸也极为近似,因此两者之间很可能存在某种联系。不仅如此,《萝图荟萃》记载的是当时内务府造办处舆图房所藏地图,而在民国二十五年国立北平故宫博物院文献馆编纂的《清内务府造办处舆图房图目初编》中,并没有记载这幅地图,因此似乎证实“蒙古山水地图”是从内务府流散出来的。但仅仅通过上述证据并无法直接认定“蒙古山水地图”就是《萝图荟萃》中记载的这幅地图,从而可以认为,该图至少绘制于《萝图荟萃》成书的乾隆中期之前。因为“蒙古山水地图”是20世纪30年代购买于琉璃厂,因此还存在当时琉璃厂的画师根据宫廷中流散出来的地图摹绘的可能;而且至少在清末民国时期就已经存在为了牟利,尤其是为了向外国人出售而摹绘古代地图的情况,*成一农《浅谈中国传统舆图绘制年代的判定以及伪本的鉴别》,《文津学志》第5辑,北京:国家图书馆出版社,2012年,第105页。且这一现象延续至今。*参见杨浪《终于见到赝品老图了》,《地图》2011年第1期。需要提及的是,在清代中后期和民国时期,琉璃厂就是当时摹绘和造伪绘画的著名地点之一。*参见倪进《中国书画作伪史考》,《艺术百家》2017年第4期。

考虑《萝图荟萃》和《国朝宫史续编》所记载的地图与“蒙古山水地图”两者尺幅和内容相近,因此《萝图荟萃》和《国朝宫史续编》所记载的地图可能是一幅已经缺失了标题的残图,因此不太可能是宫廷画师为皇帝绘制的,而可能是某一时期从宫外传入的,因此即使其确实绘制于乾隆中期之前的话,其来源以及绘制的具体年代也是无法确定的,即应当是在明代中晚期至清代中期之间。

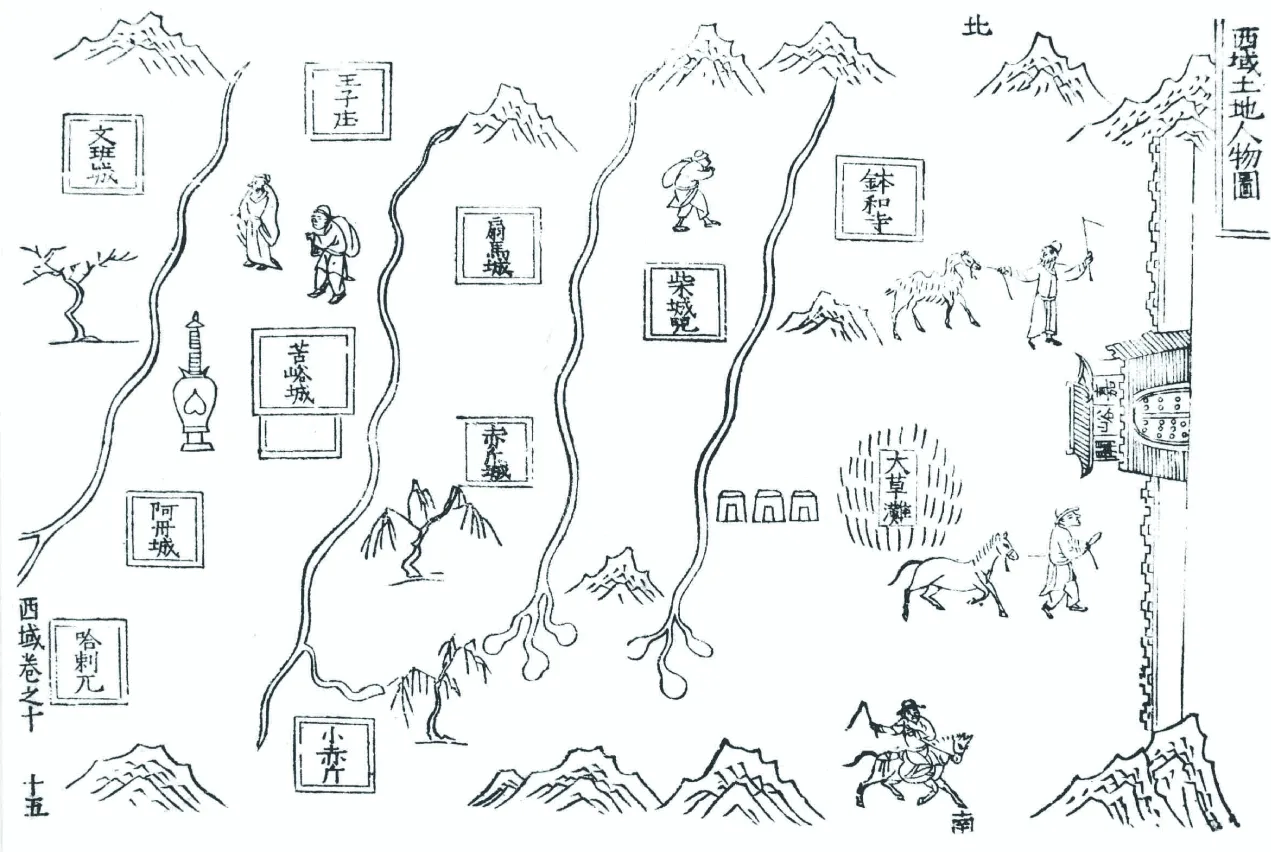

除了“蒙古山水地图”之外,这一系列的地图还有另外一个绘本,即台北故宫藏彩绘本《甘肃镇战守图略》所附的“西域土地人物图”;另有两个明代刻本传世,一是明嘉靖二十一年(1542年)马理主编的《陕西通志》中的“西域土地人物图”(见图1),二是明万历四十四年(1616年)成书的《陕西四镇图说》中的“西域图略”。*林梅村《蒙古山水地图:在日本新发现的一幅十六世纪丝绸之路地图》,北京:文物出版社,2011年,第50页。此外,业师李孝聪教授提及在意大利地理学会还藏有一个绘本,即《甘肃全镇图册》中的《西域诸国图》。

图1:《陕西通志》中的“西域土地人物图”(局部)

由此,“蒙古山水地图”的绘制时间存在以下可能:1.绘制于明代中晚期,其既可能是与其有关的其他地图的祖本,也有可能其是基于这一系列中的其他地图或者相关资料绘制的;2.绘制于清代前期,很可能是基于其他地图绘制的;3.绘制于民国时期,同样可能是基于其他地图绘制的。

总体而言,“蒙古山水地图”的绘制年代存在多种可能,因此在对另外两种可能没有加以辩驳的情况下,林梅村就只强调其中一种可能,其结论显然值得商榷。不过由于“蒙古山水地图”的祖本或者其绘制的资料是来自明代中晚期的,因此本文并不认为其是某些学者所认为的“赝品”或者“假货”。因为该图自20世纪30年代之后的传承是清晰的,且至少是根据之前的地图摹绘的,并不是《天下全舆总图》那样的现代人的造伪之作,因此至多是“伪本”。

与地图绘制年代相关的另外一个问题就是地图的名称,目前学界用于称呼这幅地图的名称共有三种,即:“蒙古山水地图”“丝路山水地图”和“嘉峪关至回部巴达山城天方西海戎地面等处图”。基于“蒙古山水地图”的祖本或者其绘制的资料,这三种命名都存在问题。众多周知“丝绸之路”一词始于19世纪德国学者李希霍芬的《中国》一书,而学术界在命名那些其名称已经无法得知的地图时,通常尽量遵循传统地图的命名习惯,因此“丝路山水地图”显然违背了这一学术准则。而“蒙古山水地图”,同样有学者指出,以明朝人的惯例,对于该图所绘区域应以“西域”命名,且很少用“蒙古”称呼当时众多的蒙古部族。*参见侯杨方《从〈蒙古山水地图〉到〈丝绸之路大地图〉再到〈丝路山水地图〉》,新浪微博,https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404208067368615603#_0,2018年2月16日。考虑到这幅地图是20世纪30年代日本藤井有邻馆购买于琉璃厂著名书店“尚友堂”的,因此“蒙古山水地图”这一图名可能是“尚友堂”所起。而“嘉峪关至回部巴达山城天方西海戎地面等处图”中的“回部”是清代才使用的名称,因此即使“蒙古山水地图”与《萝图荟萃》中所记地图之间存在某种关系,那么“嘉峪关至回部拔达山城天方西海戎地面等处图”也应当不是该图最初的名称。且如上文所述,《萝图荟萃》所记载的地图可能是一幅缺失了标题的残图,而在这种情况下,用地图绘制内容来对其命名也是传统地图的一种命名方式,那么可以认为,《萝图荟萃》中的图名应当是清代内务府造办处舆图房在收录这幅地图时所起的。基于“蒙古山水地图”所表现的区域,在清代中晚期之前,通常被称为“西域”,且与“蒙古山水地图”存在关联的地图的图名中都有“西域”二字,因此这幅地图原有的图名应当为“西域……图”;而“蒙古山水地图”“丝路山水地图”和“嘉峪关至回部巴达山城天方西海戎地面等处图”,都是不同时期的收藏者或摹绘者根据自己的理解对于地图的命名,虽然并不能说是完全错误的,但并不恰当。

三、总结——文化自信的基础应该是当下的文化建设

从上文的分析来看,刘钢和李兆良对《天下全舆总图》和《坤舆万国全图》的认知,使得这两幅地图所展现的技术水平和知识,属于“前无古人后无来者”,因此他们的认知或者地图本身就存在问题,因而这两幅地图都无法用来证明在地图绘制的年代,中国人所掌握的科学技术水平、知识水平领先于世界。在缺乏证据的情况下,“蒙古山水地图”的绘制时间存在多种可能,林梅村所强调的明代中后期只是可能性之一,且其忽略了这幅地图绘制时的资料来源,因此这幅地图无法代表明代中晚期当时中国人对于丝绸之路沿线地理状况的认识。

刘钢、李兆良和林梅村对于上述三幅地图的研究,以及目前很多媒体对于他们研究的推崇,其目的是宣扬中国优秀的文化传统,且曾取得了领先于世界的辉煌成就,确实在社会上引起了广泛的反响。不过,由于这些研究和宣传并不符合史实,存在极为明显的漏洞,虽然在普通大众中形成了影响力,但在学术研究中并没有得到认同,且迟早会被“揭穿”。因此,长此以往,这样的宣传反而会成为“笑柄”,有损中国的形象,甚至会让其他国家的学者和民众感觉中国人是否存在“民族主义”的倾向,*李兆良在《明代中国与世界——坤舆万国全图解密》前言(第1页)的开篇中即强调,他的研究是“科学的”,与“狭隘民族主义”无关,但其曾担任香港生物科技研究院副院长,长期从事生物、化学等领域的研究,而书中存在大量的逻辑错误,因此很难想象这是一位长期从事理工科研究且成果颇丰的研究者所能犯的错误,由此不禁让人疑惑他的动机。并且会对当前中国的学术和文化水准表示质疑。

本人认为,这种通过歪曲史实来树立文化自信的方式,在出发点上就是错误的。因为,虽然中国古代有着优秀的传统文化,但这并不足以让世界其他国家和民族对当前的中国表示尊敬,从而成为我们自信的来源。更为重要的是,在人类历史上也没有任何国家和民族,只是通过挖掘传统文化而获得了自信。欧洲的文艺复兴,虽然最初是对希腊罗马文化的复兴,但实际上是在挖掘希腊罗马文化精髓的基础上进行的全面创新,而且在文艺复兴时期,在汲取精华的同时,随着创新和地理大发现,抛弃了很多希腊罗马文化中过时的内容,而正是这种创新造就了当时欧洲人的自信。如泰奥·帕尔米耶里(Matteo Palmieri)(1406~1475年)就曾自豪地说:这是“如此充满了希望和前途的一个新时代,这一时代产生的高贵而有天赋的灵魂的数量超过了在之前1 000年的世界中所看到的,这真是让人感到欣喜。”*马泰奥·帕尔米耶里的原文出现自Libro della vita civile ,Florence: Heirs of Filippo Giunta, 1529。让他感到欣喜的是他所在时代的“高贵而有天赋的灵魂”,而不是希腊罗马时代“高贵而有天赋的灵魂”。因此,文化自信的来源,是建立在挖掘传统文化中有益于当下的精华的基础上,进行创新和发展,对世界文化做出贡献,得到世界其他国家的认同和尊敬。改革开放以来,中国在经济、文化、社会等领域都取得了令世人瞩目的成就,这才是我们文化自信的根源,同时加强当下的文化建设则是进一步强化这种自信的基础。因此,文化自信要建立在汲取传统文化精华的基础上的创新,其重点在于当下而不是过往。