脊神经后支阻滞在老年人腰椎后路椎间融合术多模式镇痛方案中的应用

黄春燕,黄 凯,王晓瑛,王娟娟

1.上海市静安区闸北中心医院麻醉科,上海 200070

2.上海市静安区闸北中心医院脊柱外科,上海 200070

腰椎退行性疾病是老年人的常见疾病,不但给患者带来痛苦,降低其生活质量,同时也造成沉重的社会经济负担。后路腰椎椎间融合术(PLIF)是治疗腰椎退行性疾病的一种常用术式,但创伤较大,疼痛程度较重。围手术期出现的疼痛不仅给患者带来不愉快的体验,而且易使患者因疼痛不能进行有效的功能锻炼,如疼痛剧烈还增加并发症的发生[1];尤其是对于老年患者,术后疼痛还容易诱发心脑血管意外事件的发生[2]。多模式镇痛是近年来提出的一种新的镇痛理念,旨在将不同类型的镇痛药物和镇痛方式有效结合,缩短起效时间,延长镇痛时间,并减轻镇痛药物的不良反应及严重程度[3]。本研究将脊神经后支阻滞应用于老年腰椎退行性疾病患者PLIF围手术期的多模式镇痛方案,并与传统静脉自控镇痛及常规多模式镇痛方案进行比较,评价脊神经后支阻滞应用效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象

纳入本院脊柱外科2016年1月—2016年10月行PLIF治疗的患者60例,其中男32例,女28例,年龄65 ~ 85岁。纳入标准:美国麻醉医师协会(ASA)分级[4]1 ~ 3级;疾病类型包括腰椎椎间盘突出症、腰椎滑脱症及腰椎椎管狭窄症;病变节段为2 ~ 4个;在全身麻醉下行PLIF,手术中均行全椎板减压,不取髂骨进行植骨术。排除标准:严重高血压、急性病、消化性溃疡、出血性疾病和肝肾等功能异常者,患精神疾病无法配合者以及认知能力低下者。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,患者术前均签署知情同意书。

1.2 麻醉方法

采用双盲法进行分层随机化分组,将入选患者分为A、B、C 3组,每组20例。A组为对照组,采用传统术后静脉自控镇痛,B组采用常规多模式镇痛,C组采用脊神经后支阻滞多模式镇痛。

B、C组患者均于术前24 h内由麻醉医师与其进行有效的沟通和心理疏导,让患者了解术后疼痛的常见性和可控性及镇痛方法,增强患者对医师的信任感,提高患者的依从性;于术前1 d口服盐酸羟考酮缓释片5 mg,术前12 h停用。3组患者均由同一组医师实施手术,麻醉方法相同,均于手术室内连续监测桡动脉有创血压、心电图、脉搏血氧饱和度、呼气末二氧化碳分压及体温。麻醉诱导:咪达唑仑0.05 mg/kg、舒芬太尼0.3 μg/kg、依托咪酯0.1 ~ 0.3 mg/kg、顺式阿曲库铵0.15 ~ 0.2 mg/kg,顺利插入气管导管;麻醉维持采用吸入七氟烷和间断给予舒芬太尼和顺式阿曲库铵。缝皮前30 min停用舒芬太尼。C组患者于术毕缝合前由术者于脊神经后支出椎间孔处每个节段分别注入0.25%罗哌卡因3 ~ 4 mL。3组患者均接入静脉自控镇痛泵(舒芬太尼2 μg/kg,加入生理盐水至100 mL,背景输注2 mL/h,追加剂量0.5 mL/次,锁定时间为15 min)。B、C组患者于术后48 h继续服用盐酸羟考酮缓释片至术后第7天停药。

1.3 观察指标

采用疼痛视觉模拟量表(VAS)[5]评分进行镇痛效果评估:0分为无痛,1 ~ 3分为轻度疼痛,4 ~6分为中度疼痛,7 ~ 9分为重度疼痛,10分为剧痛。记录术前6 h及术后6、12、24、48、72 h及1周时的手术切口及周围疼痛VAS评分。采用改良Bromage评分法[6]进行运动阻滞评定。评分标准:1分,无运动阻滞;2分,髋关节不能活动,仅能屈膝关节、踝关节;3分,膝关节不能活动,仅能屈踝关节;4分,运动完全阻滞,下肢不能活动,髋、膝、踝关节均不能活动。记录不良反应发生情况,包括恶心呕吐、呼吸抑制、尿潴留、嗜睡等,统计不良反应发生率;记录其他不良反应如脑脊液漏、切口感染延迟愈合、神经根损伤以及疼痛诱发的内科疾患等的发生情况。统计48 h内额外使用镇痛药物的例数。额外镇痛药物使用:当VAS评分≥4分时,实施自控按压,如30 min后疼痛不缓解,即予盐酸曲马多100 mg肌内注射;当VAS评分≥7分时,予哌替啶50 mg肌内注射。

1.4 统计学处理

采用SPSS 17.0软件对数据进行统计分析。计量资料以表示,组内比较采用重复测量的方差分析、组内两两比较采用SNK法,组间比较采用单因素方差分析;计数资料的组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

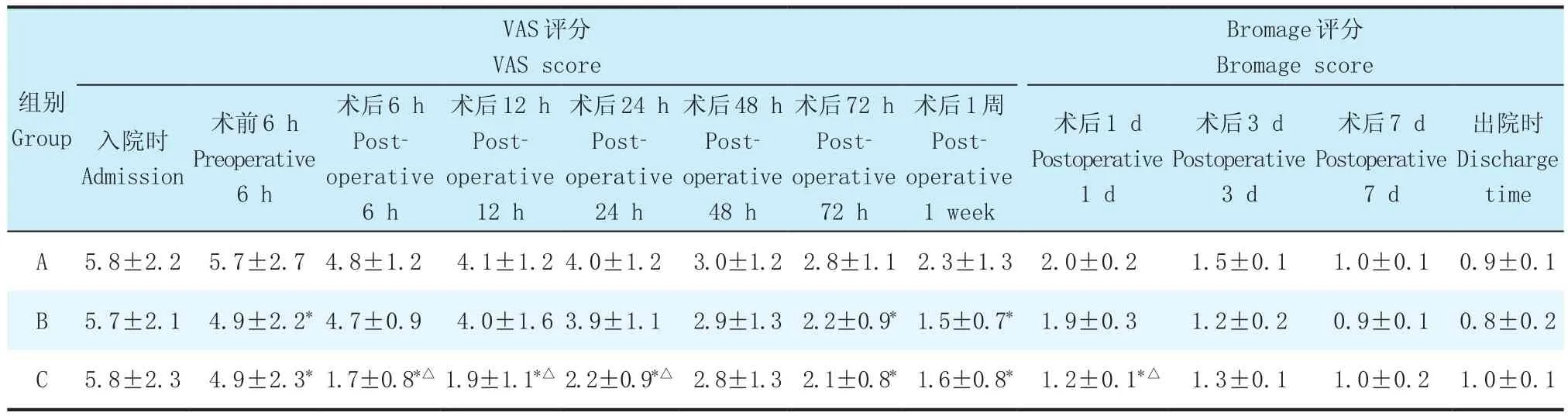

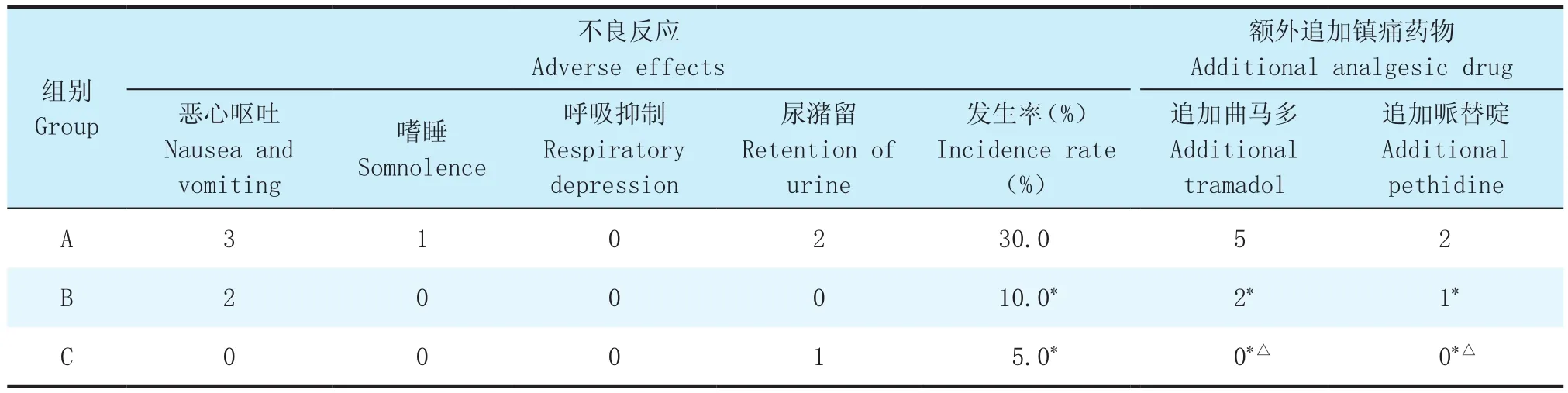

3组患者年龄、性别、体质量、手术时间、疾病类型和手术节段比较差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。VAS评分:B、C组术前6 h及术后72 h、1周评分明显低于A组,差异具有统计学意义(P<0.05);C组术后6、12、24 h低于A、B组,差异具有统计学意义(P< 0.05,表2)。运动阻滞评分:C组术后1 d 低于A、B组,差异具有统计学意义(P<0.05,表2)。不良反应:B、C组不良反应发生率低于A组,差异具有统计学意义(P< 0.05,表3);3组患者均未发生脑脊液漏、切口感染延迟愈合、神经根损伤以及疼痛诱发的内科疾患等并发症,仅A组患者由于一些不良反应引起生命体征的小幅度波动,经及时处理后好转。额外使用镇痛药物例数C组< B组< A组,各组间差异均有统计学意义(P<0.05,表3)。

表 1 一般资料Tab. 1 General datan=20

表2 VAS评分和Bromage评分Tab. 2 VAS scores and Bromage scoresn=20,

表2 VAS评分和Bromage评分Tab. 2 VAS scores and Bromage scoresn=20,

注:*与A组比较,P< 0.05;△与B组比较,P< 0.05Note:*P< 0.05,compared with group A;△P< 0.05,compared with group B

?

表3 术后不良反应及术后额外追加镇痛药物例数Tab. 3 Adverse effects and additional analgesic drug casesn=20

3 讨 论

随着老龄社会的到来和医疗技术的快速发展,越来越多的老年腰椎退行性疾病患者接受手术治疗。这些患者往往伴有心、肺、肝、肾等系统性疾病,且伴随机体生理性衰老,老年人自主神经系统逐渐发生退行性变,使心血管对手术疼痛等的应激反应适应性调节降低而容易诱发心功能异常改变、心肌梗死等心脏突发事件[2]。另一方面PLIF因需暴露棘突、椎板及小关节而需要切断椎旁肌的附着点,对脊柱后路肌肉-韧带复合体造成不同程度的损伤[7],术后会出现困扰患者的切口及周围中到重度疼痛;而术后持续的手术部位疼痛势必影响患者的心理及术后功能锻炼和机体恢复,甚至不同程度影响患者呼吸、循环、消化等多系统功能,引发相应的术后并发症[8]。因此,围手术期对老年患者采取以快速康复为目标的一系列优化措施显得尤为重要。良好的围手术期镇痛有利于术后早期康复训练,也是促进快速康复的重要内容之一[9]。多模式镇痛的核心概念是联合使用不同作用机制的镇痛药物及镇痛措施,其优势主要在于通过多种机制的协同作用可增强镇痛效果,同时减少每类药物的使用剂量,在获得较好镇痛效果的同时降低药物的不良反应[10]。邱敏等[11]认为,多模式镇痛能够明显减轻脊柱后路手术患者术后疼痛,并减少阿片类药物的使用量。因此,对老年患者采用多模式的镇痛方式应是围手术期管理的重要内容。

腰椎的脊神经后支在椎间孔外发自腰神经主干,向后外走行于下位腰椎上关节突的外侧,至腰椎横突间韧带内侧缘的骨纤维管处,分为后内侧支和后外侧支,其中后内侧支主要分布于腰椎小关节连线内侧的关节囊、韧带及肌肉。由于该神经走行过程中紧邻椎骨关节及横突韧带,又通过骨纤维管,故腰椎手术可能刺激、压迫其后内侧支,引起神经根充血、水肿、粘连,导致术后出现腰臀部疼痛。再者,PLIF术中对神经根的牵拉刺激可直接传导至痛觉中枢,产生中枢性疼痛。选择性阻滞损伤部位的脊神经后支,能消除无菌性炎症、改善局部血液循环、阻断痛觉的传导,具有良好的镇痛效果[12]。罗哌卡因作为一种长效酰胺类局麻药物,其作用机制是通过抑制神经细胞钠离子通道来阻断神经兴奋与传导。局部注射罗哌卡因可以有效阻止神经信号从手术部位向脊髓中枢传递,减少损伤性刺激的发生,能保证较长时间的镇痛效果。低浓度罗哌卡因有感觉-运动阻滞分离的特点,用于皮下浸润麻醉时,其作用时间是同浓度布比卡因的3 ~ 4倍。韩振川等[13]报道MLS-TLIF术后切口周围局部注射罗哌卡因可明显减轻患者术后急性疼痛,在术后24 h内镇痛效果优于舒芬太尼自控镇痛;同时清除率较高,可避免体内蓄积而导致全身中毒的危险,对心脏及中枢神经系统的毒性较小。另外,罗哌卡因还具有抗炎作用[14]。

本研究中,B、C组患者采用了围手术期多模式镇痛,术前8 h口服小剂量盐酸羟考酮符合超前镇痛的理念,减轻了老年患者术前因神经压迫等引起的疼痛,C组又增加了术中脊神经后支阻滞,2组患者在术后48 h均口服小剂量盐酸羟考酮缓释片。结果表明,C组患者在术后6、12、24 h时的VAS评分均优于A组,B、C组术后72 h及1周的VAS评分优于A组;C组术后1 d的Bromage评分低于A、B组,这是由于C组患者使用罗哌卡因对脊神经后支进行了阻滞,阻滞是在关闭切口前,于直视下进行操作,提高了注射部位精确性,保证了镇痛效果,更有利于患者早期进行功能锻炼。此外,C组患者术后镇痛药物的追加明显少于A、B组,且不良反应少,而B组患者由于术前接受了心理疏导等方法干预,增加了认识和依从性,所以药物的追加和不良反应也少于A组。B、C组患者在术后48 h再次口服小剂量盐酸羟考酮缓释片,此时尽管3组患者的VAS评分都已低于中等强度的4分,但B、C组患者的评分优于A组,患者更加舒适。唐向盛等[15]研究了60例腰椎融合术患者的镇痛方案,实验组在切口关闭前进行脊神经后支和切口周围罗哌卡因浸润,对照组则采用镇痛药物,术后发现实验组在术后6、12、24、48 h的VAS评分明显降低,术后镇痛药物的用量明显减少,且首次使用时间延迟,其结果与本研究基本一致。

综上所述,本研究证实多模式镇痛在老年腰椎退行性疾病患者PLIF围手术期的镇痛效果良好,使用脊神经后支阻滞可显著缓解术后疼痛,且不影响运动功能。当然,本研究还存在许多不足,如样本量偏少、观察指标不足等;此外,对老年患者来说,罗哌卡因的最低浓度和最佳剂量是多少,在国内外文献中也鲜有报道,有待于今后进一步研究。