腰椎滑脱症融合术后脊柱矢状面平衡改变与疗效的关系

叶林辉,刘 蔚,倪 婷,凡 进,殷国勇,邹月芬,蔡卫华*

1.南京医科大学第一附属医院骨科,江苏 210029

2.南京市溧水区人民医院骨科,江苏 211200

3.南京医科大学第一附属医院放射科,江苏 210029

退行性腰椎滑脱症可导致脊柱不稳伴/不伴椎管狭窄[1]。脊柱矢状面失衡是出现腰椎滑脱症的危险因素,适当的矢状面平衡使人体以最小的肌肉力量来维持机体直立,如果失衡,则会导致疼痛和生活质量下降[2]。目前,治疗腰椎滑脱症的金标准是椎间融合术,特别是经椎间孔腰椎椎间融合术(TLIF),不仅能提供更大的骨性融合界面,还能改善脊柱前凸[3],且具有术中医源性神经损伤发生率较低的优点[4-5]。但是,不同节段固定对退行性腰椎滑脱症术后矢状面平衡的影响及其与疗效的关系目前尚不十分清楚。本研究通过回顾性分析南京医科大学第一附属医院手术治疗的Ⅰ/Ⅱ度退行性腰椎滑脱症患者的临床及影像学资料,探讨手术固定节段对脊柱矢状面平衡的影响及其与疗效的关系。

1 资料与方法

1.1 临床资料

纳入标准:①L4,5单/双节段退行性腰椎滑脱,相邻节段稳定;② L4滑脱伴L5不稳或椎间盘突出症;L5滑脱伴L4不稳或椎间盘突出症;③滑脱>3 mm和/或角度>15°;④存在机械性腰痛和/或下肢放射性疼痛,间歇性跛行,非手术治疗> 3个月无效;⑤临床随访及影像学资料完整。

排除标准:①合并脊柱其他疾病,如骨折、肿瘤、峡部裂性腰椎滑脱、结核、感染、代谢性骨病、脊柱隐裂、后凸或侧凸畸形等;②既往有脊柱手术史;③患有神经或精神性疾病;④存在骨盆、髋关节及下肢骨骼肌肉等病变;⑤X线片拍摄姿势不标准或模糊不清,难以获得准确的矢状位参数数据;⑥单纯退行性脊柱滑脱合并椎管狭窄,无不稳定;⑦> 70岁,无腰椎不稳。

2016年3月—2016年10月,根据以上标准共44例退行性腰椎滑脱症患者纳入研究,男15例,女29例;年龄46 ~ 82(60.6±10.1)岁;病程6 ~ 240个月,平均34个月。腰椎滑脱Meyerding分度[6]:Ⅰ度32例,Ⅱ度12例。单节段固定(单节段组)29例,双节段固定(双节段组)15例。术前均摄腰椎正侧位、过伸过屈位X线片,站立位全脊柱正侧位X线片(包含T12~ S1及双侧股骨头),腰椎CT及MRI,以确认滑脱程度及腰椎稳定情况。

1.2 治疗方法

术前对所有患者均详细制定TLIF手术方案,由同一组医师完成。术中对腰椎生理前弯顶点以上节段进行固定时,建议固定棒的弧度在20°左右[7];确定下腰椎固定棒预弯弧度时需根据骨盆入射角度(PI)的大小,预弯弧度需>1/2 PI,且融合术后腰椎弧度有可能丢失,必要时预弯弧度可至2/3 PI[8]。采用同一厂家提供的内固定及聚醚醚酮(PEEK)椎间融合器(威高医疗器械有限公司,山东),融合器规格根据术中试模决定,常用8/22、8/26、10/22、10/26、12/22及12/26。

1.3 影像学测量及随访指标

分别于术前及术后6个月随访时,在医院影像中心通过PACS系统测量全脊柱侧位X线片矢状位参数(图1)。①脊柱骶骨角(SSA),C7中点和骶骨终板中点连线与骶骨终板间的夹角;②T1骨盆角(TPA),T1上终板中点和股骨头中点连线与股骨头中点和S1上终板中点连线间的夹角;③腰椎前凸(LL):L1椎体上终板切线与S1椎体上终板切线之间的角度;④PI:S1上终板中点和股骨头中心连线与过S1上终板且垂直于S1上终板的直线之间的夹角(若双侧股骨头不重合则取2个股骨头中心连线的中点);⑤骨盆倾斜(PT):S1上终板中点和双侧股骨头中心的连线(当双侧股骨头重合时取其中心,当双侧股骨头不重合时取双侧股骨头中心连线的中点)与通过S1上终板垂线间的夹角;⑥骶骨倾斜(SS):S1上终板与水平线间的夹角。影像学参数值均由2名脊柱外科医师及1名影像科医师分别测量取平均值,并计算术后6个月随访时与术前各指标的差值。

图1 矢状面参数测量Fig. 1 Measurement of sagittal parameters

术前及术后6个月随访时,采用日本骨科学会(JOA)评分[9]及Oswestry功能障碍指数(ODI)[10]评价疗效。由于腰椎滑脱症患者就诊一般是因为腰痛和下肢神经功能障碍,Weisz等[11]研究提示腰椎滑脱等退行性疾病的进展和下腰痛等与矢状面失衡相关,且为主要原因,故本研究还对腰痛进行视觉模拟量表(VAS)评分[12]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0软件对数据进行统计学分析。计量资料以表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。采用Pearson相关分析研究各脊柱矢状面参数手术前后差值与ODI、JOA评分及VAS评分手术前后差值之间的关系。以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 总体情况

所有患者术后切口均一期愈合,且均获随访,随访时间3 ~ 10个月,平均6个月。随访期间拍摄的站立位腰椎正侧位X线片及全脊柱正侧位X线片上均未见内置物松动、断裂,末次随访时植骨均融合,未出现假关节等并发症。患者腰腿痛等临床症状及体征较术前均有不同程度改善。

2.2 术后疗效及脊柱矢状面参数的变化

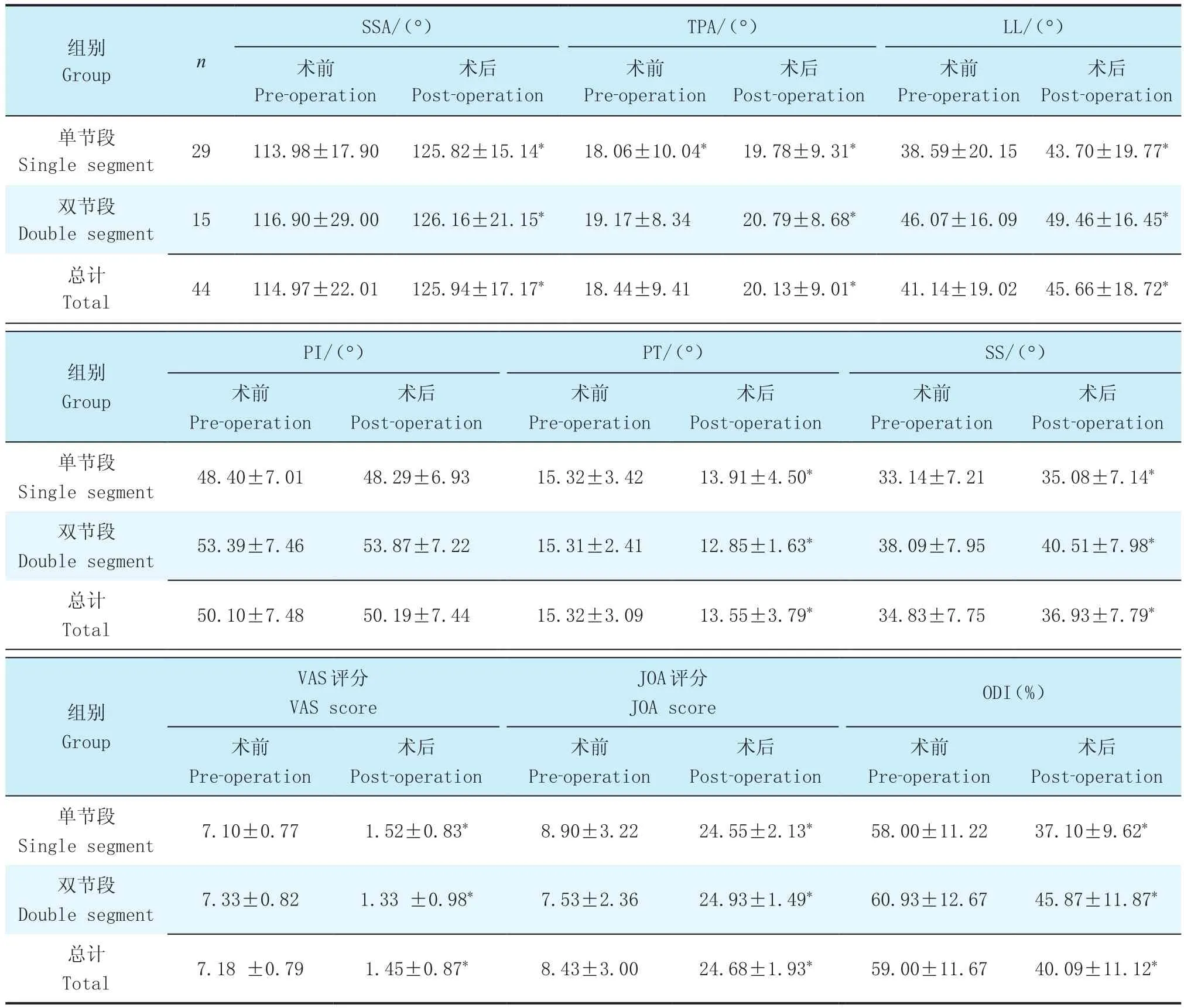

2组患者术后SSA、TPA、LL、SS均较术前增大,PT则减小,差异均有统计学意义(P< 0.05,表1);PI与术前比较差异无统计学意义(P> 0.05);VAS评分、JOA评分、ODI与术前比较均明显改善,差异有统计学意义(P< 0.05,表1)。

表1 手术前后各矢状面参数Tab. 1 Sagittal parameters of pre- and post-operation

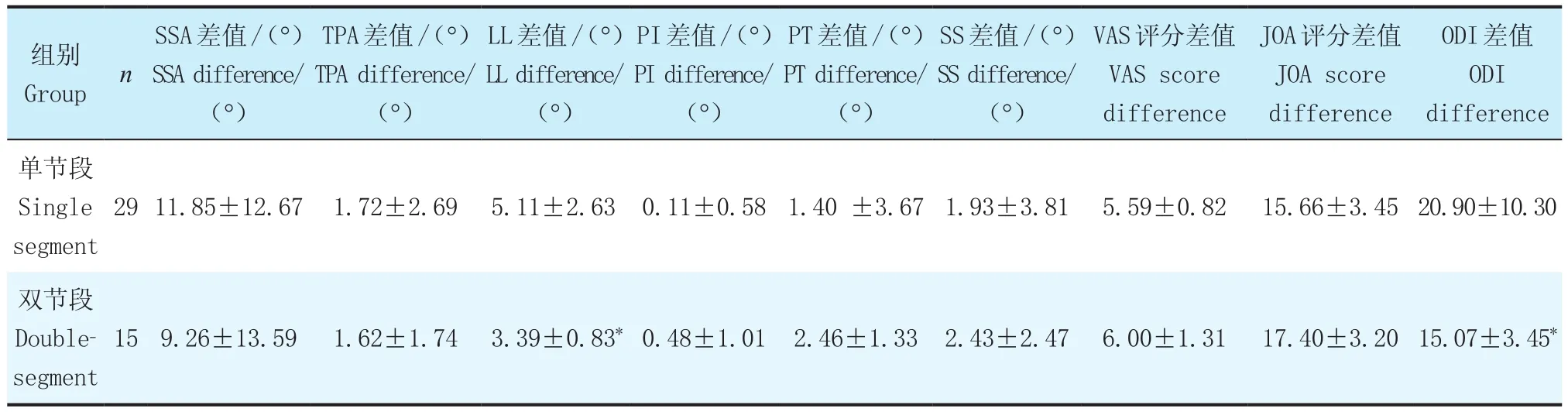

2组 手 术 前 后SSA、TPA、LL、PT、SS及VAS评分、JOA评分、ODI的差值进行组间比较,仅LL差值、ODI差值的差异有统计学意义(P< 0.05,表2)。

表2 手术前后各矢状面参数差值Tab. 2 Sagittal parameter differences between pre- and post-operation

2.3 脊柱矢状面参数与疗效的相关性分析

Pearson相关分析结果显示,单节段组和双节段组LL差值与ODI差值均相关;SSA差值在双节段组与VAS评分差值相关,但在单节段组无明显相关;其余各参数差值均与VAS评分、JOA评分及ODI差值无明显相关性。

3 讨 论

有研究证实,退行性腰椎滑脱对矢状面平衡影响确切,矢状面平衡与PI、SS及LL有明显相关性,特别是LL,其减少可能使脊柱矢状面失衡[13]。腰背部肌肉、韧带对维持腰椎的生理性前弯非常重要,当腰椎生理性前弯减少时,后方肌肉韧带处于拉伸状态,时间过长可出现腰背肌肉及韧带疲劳,肌肉力量及反应性减弱,前弯进一步减小,导致脊柱矢状面失衡;脊柱矢状面失衡又增加后方肌肉、韧带应力,增加肌肉、韧带疲劳程度,加重疼痛,形成恶性循环[14]。退行性腰椎滑脱矢状面失衡后通过代偿机制来抵抗人体重心向前或向后平移,这些机制通常从改变水平柔性部分开始,向远侧进展到髋部和下肢。首先,通过矫正胸腰椎曲度来进行代偿,这也导致胸腰背部肌肉劳损,出现疼痛;最后,这些代偿机制使骨盆旋转和平移,以及膝关节、踝关节出现屈曲。经过长时间代偿,人体达到一个新的平衡。外科手术干预是通过打破目前的矢状面平衡[15-16],重建新的平衡。长节段矫正固定或截骨矫形术一般用于矢状面畸形和失衡严重的病例[17]。退行性腰椎滑脱所致矢状面失衡是一个缓慢进展的过程,是否能通过短节段手术来纠正矢状面的失衡,是本研究要阐述的问题。

在本研究中,SSA用来反映骶骨平台的方向及全脊柱后凸程度。Mac-Thiong等[18]研究发现,SSA正常值为130.4°±8.1°,且SSA变小与年龄增大及脊柱疾病有关。本组患者术前SSA较正常值小,术后有明显改善,接近正常值。TPA用来反映脊柱矢状面平衡的整体变化,邱勇[19]研究发现,TPA可以很好地反映脊柱整体平衡。本组病例术后TPA较术前改善。SSA及TPA的变化均提示腰椎滑脱经手术治疗后脊柱矢状面平衡得以重建。

TLIF用于退行性腰椎滑脱的手术治疗,已被证实可影响脊柱矢状面参数的变化和术后疗效[20]。从本组结果可见,所有患者术后SSA、TPA、LL及SS均较术前增大,PT值较术前减小,ODI、VAS评分及JOA评分均明显改善。PI=SS+PT,PI术前术后无明显变化,符合PI值为脊柱矢状面参数恒定值的报道[18]。

TLIF主要通过椎体复位、椎间隙加压或撑开等操作来复位固定椎体,从而纠正LL;此外,通过预弯固定棒也可以纠正LL。Roussouly等[7]发现,腰椎正常的生理曲度等于SS+20°,而SS随PT变化,可通过预估的术后PT和SS,获得LL。当进行腰椎生理前弯顶点以上节段固定时,建议固定棒的弧度在20°左右。本组术后LL与术前相比明显改善,说明手术能通过增加术后LL,改善脊柱矢状面参数。但是本组数据不存在LL=SS+20°的关系,可能与退行性腰椎滑脱后LL普遍偏小有关。吴清涛[8]的研究认为,需根据PI值估计固定棒预弯角度,且预弯角度需>1/2 PI,因为融合术后腰椎弧度可能丢失,必要时可达2/3 PI。

在本研究中,根据固定节段的不同将患者分为单节段组和双节段组并进行比较,发现单节段组术后LL和ODI改善更为明显;相关性分析显示,2组LL差值均与ODI差值相关,即LL的变化影响ODI的改善。上述结果说明,单节段固定及双节段固定都能有效改善LL,且单节段固定的改善效果更明显。单节段固定后,脊柱可以通过未固定的节段进行调整,从而使脊柱获得新的矢状面平衡;而双节段固定,因腰椎的活动和代偿能力差,调整能力也较单节段差。恢复正常LL是重建矢状面平衡的关键,而单节段固定对于脊柱矢状面参数的影响更小;因此,在进行退行性腰椎滑脱手术时,需考虑到固定节段对脊柱矢状面平衡的影响,以及利用预估的术后LL来进行固定棒的预弯,为制定更完善的手术方案提供参考。

本研究尚有一定不足之处。首先,退行性腰椎滑脱的矢状面失衡是一个缓慢的进展过程,如汪勇刚等[21]研究提示,同一参数在术后不同时间段的比较差异无统计学意义,Smith等[22]研究提示,术后3 ~ 6个月颈椎矢状面平衡可自行获得改善;因此,腰椎术后的矢状面是否具有同样的改善时间,仍需要更长时间的随访来证实。其次,本研究仅纳入了Ⅰ/Ⅱ度腰椎滑脱患者,结果不一定适用于严重滑脱。最后,尽管本研究发现SSA差值仅在双节段组与VAS评分差值相关,在单节段组则无明显相关,但其确切关系及临床意义如何尚需进一步研究。