南京“墙中墙”初辨

周 源

所谓“墙中墙”,即大墙之内包有小墙的现象。“墙中墙”是南京明城墙所特有的现象,它的产生原因众说纷纭。自20世纪50年代以来,“墙中墙”的发现与研究共经历了四个阶段。[1]据初步统计,各类文献中记载“墙中墙”的发现共有17次之多。然而这17次发现来源复杂,既有官方记载,又有私人著述,还有新闻报道。若要对“墙中墙”进行科学研究,必须先将这些资料仔细辨别、去伪存真,由于这个过程学界尚未涉及,笔者试图做一尝试,在考辨发现次数的同时,对自20世纪50年代以来的南京“墙中墙”发现情况做一初步梳理。

一、“墙中墙”的发现统计

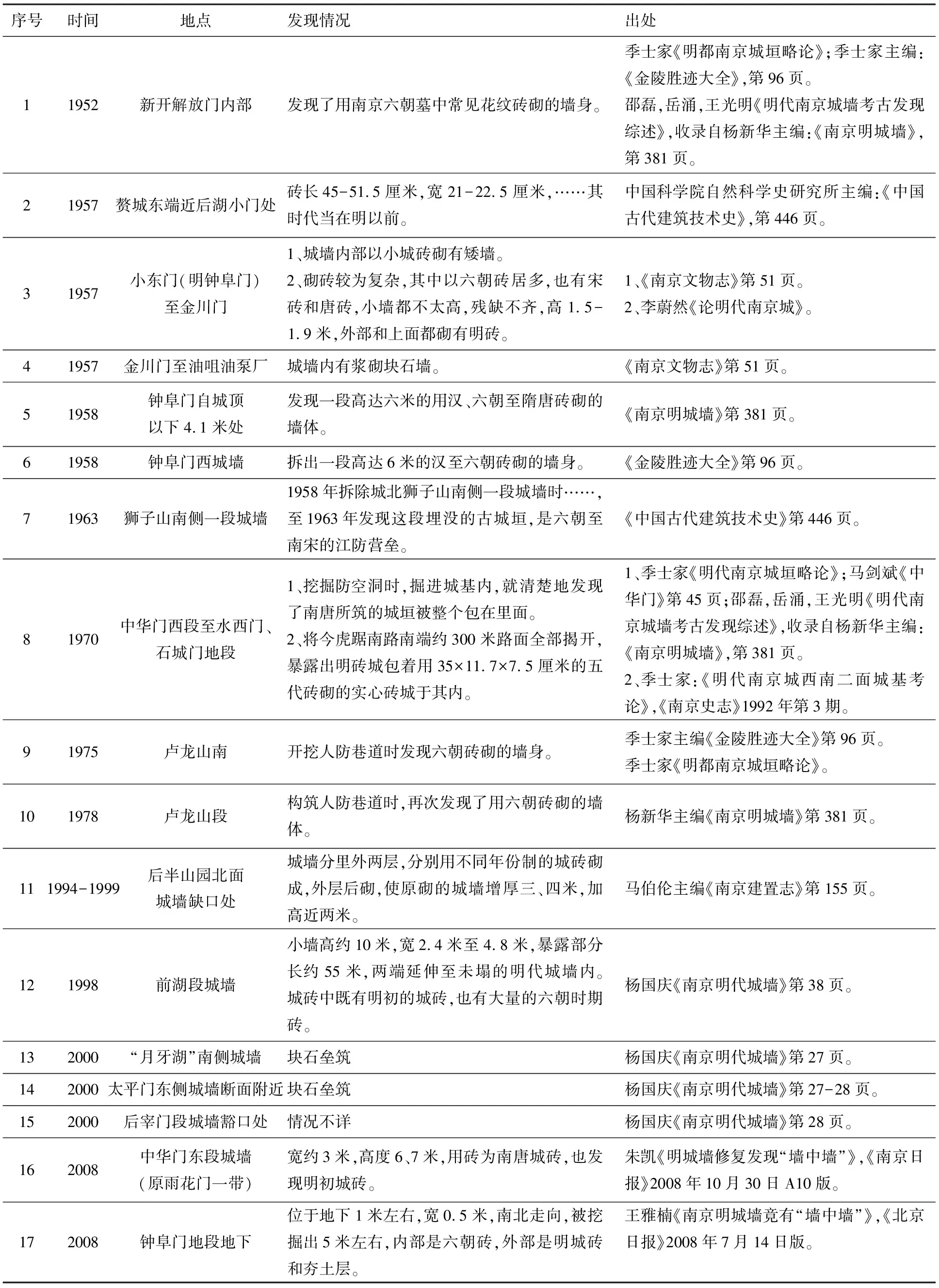

在甄别之前,先将论著论文、媒体报道中所有“墙中墙”的发现情况做一览表(表1),在此基础上讨论。

在上述17次“墙中墙”发现中,笔者认为值得探讨的是1-2、5-12次,这10次可以分为六组,第一组(1、2);第二组(5、6);第三组(7);第四组(8);第五组(9、10);第六组(11、12)。

二、“墙中墙”发现的分组探讨

(一)第一组(1、2)探讨

本组中有两次发现,第一次是1952年新开解放门时发现“墙中墙”,第二次是1957年赘城东端近后湖小门处的发现。这两次发现地点极为相近,但研究者的细节介绍和结论却不同。季士家先生从所发现的是六朝墓中常见花纹砖砌的墙身来判断这是六朝都城的北墙。李蔚然先生则根据其用砖的时代在明前,其中有六朝时代的花纹砖,进而判断这段小墙是自六朝至明前,保卫建康城的要塞营垒。从二位学者的不同描述及判断中可以看出,1952及1957年在南京城墙解放门段似乎确有两次完全不同的发现。然而笔者却心存疑虑,先看1952年的发现,解放门“位于鸡鸣寺后东北侧,南京城墙玄武门与太平门之间,1951年1月开工,1952年6月12日竣工。初名‘台城城门’,后改‘解放门’至今”[2]518。由此可见,位于赘城东端的解放门的确于1952年新开,此时在施工的过程中于城墙豁口处发现“墙中墙”合情合理。再看1957年的发现,发现地点是“赘城东端近后湖小门处”,位置与解放门高度重合,且拆除城墙的原因不详。再查阅杨国庆、王志高所著《南京城墙志》的“大事年表”,1957年并没有拆除此段城墙的记录[2]715,由此可以判断,1957年发现“墙中墙”的时间可能弄错了,应当与1951-1952年拆除城墙、建设解放门是同一事件,即是1952年新开“墙中墙”时的发现。所以发现2可以排除。

(二)第二组(5、6)探讨

本组有两次发现,第一次是1958年钟阜门自城顶以下4.1米处,高度为6米,用砖时代为汉、六朝至隋唐。第二次是1958年钟阜门西城墙,高度为6米,用砖为用砖时代为汉至六朝。

这两次发现的地点接近,“墙中墙”高度相同,只是对用砖时代的描述不同。会不会又是同一次发现呢?倘若是同一发现,哪一次描述最为可靠?

表1 南京“墙中墙”发现情况一览表

笔者认为,这两次描述实际上就是同一次发现。第一次描述有误差,而第二次描述不准确。

首先,第一次发现在描述中存在疑点。季士家先生在《明都南京城垣略论》一文中有一段几乎相同的描述:

“一九五八年城建局在此清除部分城墙时,在钟阜门西自城顶往下4.10米处出现一段高达6米的用汉、六朝至隋唐砖砌的墙身。”[3]76

而《南京明城墙》一书的原文是:

“1958年,南京城建局在卢龙山段拆除部分城墙时,在钟阜门自城顶往下4.10米处发现一段高达六米的用汉、六朝至隋唐砖砌的墙体……”[4]381

经过对比,可以发现两处描述的最大区别就是第一次发现地点是“钟阜门自城顶往下”,而季先生的描述是“钟阜门西自城顶往下”。二者的差别在一个“西”字的有无,正是这一字之差,会造成读者有两个地点的理解。

笔者认为,《南京明城墙》一书应当采纳了季士家在1984年《明都南京城垣略论》中的观点。至于为什么会少一个“西”字,或许是书籍排版的遗漏。

其次,季士家先生在《金陵胜迹大全》中的第二次描述也不准确。这次描述与他在《明都南京城垣略论》中的最大差别在于前者发现了“汉至六朝砖砌的墙身”而后者发现了“汉、六朝至隋唐砖砌的墙体”,后者多了“隋唐砖”的发现,这个区别看似很小,但却有重要的意义,这涉及到1958年所发现“墙中墙”性质判断问题,因此必须辨明清楚,确定以季先生的哪一次描述为准。

笔者认为,虽然《金陵胜迹大全》和《明都南京城垣略论》中关于1958年钟阜门西侧城墙下发现墙中墙的记载都是季士家先生所写,但《明都南京城垣略论》中的记载更为可靠,因为第一,《明代南京城垣略论》发表时间较早,是一篇标准且影响较大的学术论文。而书籍《金陵胜迹大全》比之专业论文,学术性相对较低。二者相比,季先生在《明代南京城垣略论》中更有可能准确的描述1958年“墙中墙”发现。第二,《明代南京城垣略论》中的描述更为细致,如地点精确到钟阜门西城顶下4.1米,且描述其用砖时代更为广泛,其中隋唐砖的发现尤为重要,这说明该段“墙中墙”的最后修筑年代至少在唐。反观《金陵胜迹大全》中“明代南京城”的相关描述,地点模糊,只是说在“钟阜门西城墙”,这并不具体,且在用砖描述中又少了隋唐砖的发现,有将隋唐砖略而不述的可能。

综上所述,通过第二组两则材料的分析判断,可得出一个结论,即这两次描述实为同一次发现,而此次发现的详情当以季士家先生在《明代南京城垣略论》中的记载为准。所以发现5排除,发现6保留,但发现6的描述需要略作修改。

(三)第三组(7)探讨

本组需要解决的问题是,1963年的发现具体地点是在哪里?关于这次发现,原文如下:

“1958年拆除城北狮子山南侧一段城墙时,拆去外部的明代砖砌部分,因内部砌砖埋没在明城砖和大量积土之下,得以保存下来。至1963年发现这段埋没的古城垣,是六朝至南宋的江防营垒。这段古城自狮子山起经钟阜门至金川门西止,长约1.5公里左右,除狮子山至钟阜门的一段长约300余米较为完整外,其余均残缺不全,最高的地方达6米余,虽然都是明代以前所建,但从砌砖的形制、纹饰以及城垣本身的结构观察,看出经过多次修补。”[5]

由此可见,李蔚然先生1963年发现的“这段埋没的古城垣”指的就是始于1958年拆除工程的“狮子山南侧一段城墙”,然而这一位置概念比较模糊,究竟是狮子山南段的那一部分城墙呢?如果这一问题不弄清楚,我们对于这次发现的“墙中墙”的位置也只能模模糊糊,不能精确。

笔者认为,所谓“狮子山南侧一段城墙”指的就是狮子山至钟阜门长340米的一段城墙。理由有二:

第一,李蔚然先生说这段城墙拆除工程始于1958年,当时并没有发现“墙中墙”,这段“墙中墙”直到1963年才被发现。这就说明1958年拆除的“狮子山南侧一段城墙”并不完全,应当是部分拆除。将这一情况与1958年南京市城建局公布的“南京城墙现估表”中的相关内容一对比,就发现与其中“狮子山-小东门”段拆除情况的记载高度一致。相关记载如下:

“序号:13;起讫地点:狮子山—小东门;长度:340米;城墙情况:部分拆除;结构说明:高12米,宽5~6米,系城砖砌;拆除年代:1958。”[6]

通过上述拆除记录,可以发现狮子山至小东门(钟阜门)段城墙拆除时间始于1958年,当时并没有拆完,因而并没有发现“墙中墙”的存在。这段城墙的地点就位于狮子山南侧,又很符合李先生的描述。

第二,从李蔚然先生的原文中可以推断“狮子山南侧一段城墙”的所指。他认为这段城墙是六朝至南宋的江防营垒的一部分,而“江防营垒”的范围是自狮子山起经钟阜门至金川门西止,长约1.5公里左右。鉴于发现3中钟阜门至金川门西段城墙在1957年已经拆除,且发现了“墙中墙”,那么剩下来没有发现“墙中墙”的段落只有可能是狮子山至钟阜门了。这段城墙如李先生自己所说“长约300余米较为完整”,所以1963年发现的应当就是狮子山至钟阜门段340米长城墙内部的“墙中墙”。

通过上述分析,笔者认为李蔚然先生所说1963年发现“墙中墙”的“狮子山南侧一段”,其准确位置就是“狮子山—小东门”长340米的城墙。尽管这段城墙现已不存,笔者仍要将发现地点精确化,除了科学研究的要求,也为了将来继续寻找“墙中墙”的地下遗迹做准备。所以发现7可以保留,但有精确化的必要。

(四)第四组(8)探讨

在本组的探讨中,只要解决一个问题,那就是1970年的发现可不可靠?这次发现主要有三处记载:

第一处:

“一九七○年聚宝门西段,特别是水西门至石城门地段在城基挖掘防空洞,当揭开地表、开掘成壕时,就清楚地发现了明城把南唐城整个包在里面。”[3]74

第二处:

“1970年,在南门西侧至水西门、石城门地段挖掘防空洞时,掘进城基内,就清楚地发现了南唐所筑的城垣被整个包在里面。”[7]

第三处:

“1970年,有关部门在中华门西段,特别是水西门至石城门地段的城基挖掘防空洞,当掘开地表、开掘成壕时,发现明城墙把南唐城整个包在里面。”[4]381-382

通过对1970年“墙中墙”发现出处的罗列,我们可以发现三处记载除文字略有区别,描述内容完全一致。在均没有说明材料来源的情况下,笔者偏向于认为后两处记载的原始出处就是第一处季士家先生的论文。原因是季先生的论文最早发表,而后两次记载与他的描述基本相同,甚至在某些细节上都一致。

那么,季先生的记载可信吗?中华门西侧、水西门至石城门内部真的是明城墙将原南唐城墙完全包住了吗?这一问题当考古发现介入时就显得很复杂了。

王志高先生较早对文献及蒋赞初、季士家、张泉等学者所认为的明南京城西、南两面城墙是在南唐旧城基础上拓宽、加高的观点产生质疑。他主要根据1991年集庆路段城墙的考古发现而认为“这样看来,集庆门段的城墙结构在明代南京城墙西、南两面具有一定的代表性,它们都没有发现南唐旧土城的痕迹。”[8]95最后他说,“综上所述,我们结合文献,依据考古调查和发掘的资料,揭示出明代南京城墙西、南两面并非利用南唐旧城的事实。”[8]95此后,王先生对这一问题深入研究,在论文《明代南京城墙结构及其相关问题》中认为“综上所析,明代南京城墙西、南两面应是明洪武十九年于旧址之上重建城墙。”[9]但他在《南京城墙志》中又提出西、南面城墙在旧城外侧的新观点,认为“可以推定,这段明代城墙在南唐旧城外侧不远,所以上述地段没有发现旧城痕迹也就不值得奇怪了。”[2]108-109。

除王志高先生外,杨国庆先生也对明城墙是否利用了原南唐旧城西、南面城墙持怀疑态度,他认为“近来在配合城建考古发掘中,发现城垣的某些地段,并非李璟所筑之城垣‘旧址’”[2]198。

总之,季士家先生在论文中提及1970年南京西、南两面城墙发现“墙中墙”的记载与考古发现不太吻合,因而遭到一些学者的质疑。季先生虽也撰文反驳,[10]但由于他的发现并非考古发掘,也未见第二人证,因此不宜作为研究资料的来源,对此事暂且存疑。所以发现8可以排除。

(五)第五组(9、10)探讨

本组探讨1975和1978年的两次“墙中墙”发现。这两次发现的疑点是研究者所介绍的地点接近、内容相似,只是发现时间不同。现将原文进行对比:

原文一:

“1975年在山南开挖人防巷道时,亦发现六朝砖砌的墙身。”[11]

原文二:

“卢龙山段……一九七五年在此段城墙内构筑人防巷道时,也发现了用六朝砖砌的墙身。”[3]76

原文三:

“1978年在此段城墙内构筑人防巷道时,再次发现了用六朝砖砌的墙体。”[4]381

原文一和原文二是季士家先生对1975年发现“墙中墙”的介绍,而原文三对1978年同样地点所发现的类似介绍。通过比较,笔者认为“1978年”或许是“1975年”的笔误。理由有二:

第一,三则材料除时间不同外,记载内容相同。季先生的记载更早,且在论文和书籍中出现过两次,不太可能发生笔误。

第二,从上下文来看,季士家和《南京明城墙》一书在介绍1975年或1978年的发现之前,都提到了1958年钟阜门西侧自城顶往下4.10米处发现的一段高达6米的“墙中墙”。显然《南京明城墙》一书采纳了季士家的观点,那么1978年的发现也很有可能就是季士家1975年的发现。

总之,笔者认为1975年和1978年的发现很可能是同一次,即1975年的发现更可靠。所以保留发现9,排除发现10。

(六)第六组(11、12)探讨

本组有两次发现,第一次是后半山园北面城墙缺口处,发现时间没有记载。第二次是1998年著名的前湖段“墙中墙”发现。由于两处地点非常接近,且第一次发现没有时间的记载,那么这两次发现会不会依然是同一事件?

笔者经过分析,认为不应当轻易否定第一次的记载,后半山园北面“墙中墙”与前湖段“墙中墙”很可能是两次不同的发现。理由有三:

第一,两次发现的地点严格来说是不同的。根据笔者对南京后半山园的实地考察,其北面城墙应该处于琵琶湖至前湖之间,而前湖段城墙实际上位于前湖西南角。

第二,两次发现的时间可能不同。后半山园北面“墙中墙”虽然没有说明发现时间,但可以从记载该发现《南京建置志》的出版时间得到大致的推断。《南京建置志》文稿1994年7月交于出版社出版,至1999年12月才第一次印刷。虽说从“编后记”可知,该书在出版和印行之间有过大量修改,但并没有说明后半山园北面“墙中墙”发现是后来补充进去的。在这种情况下,至少不能轻易否定后半山园北面“墙中墙”发现于1994年7月该书出版之前的可能。至于前湖段“墙中墙”,绝大多数资料与发现13的记载一致,即发现于1998年。这与后半山园北面“墙中墙”的发现是有一定时间差距的。

第三,两次发现的具体描述是有差别的。后半山园北面“墙中墙”根据描述加固增高后“使原砌的城墙增厚三、四米,加高近两米”[12]。根据杨国庆先生“京城城墙高度、宽度统计表”[2]194,太平门至中山门段城墙外侧高度最高为26米,城顶宽度为2.6-5米。由于后半山园北面城墙在其范围之内,高度宽度也应当符合这个尺寸。以5米的最宽宽度为例,若“使原砌的城墙增厚三、四米”,则原有城墙最宽也只有两米左右,而如杨先生所述前湖段“墙中墙”宽2.4至4.8米。两相对比,差距就出来了,后半山园北面“墙中墙”显然更窄,因此两处城墙不能混为一谈。

所以,通过上述分析,笔者认为尽管发现时间、具体地点均不明确,但不能轻易否定后半山园北面“墙中墙”的发现,倘若指的就是前湖段“墙中墙”,发现者为何不直接说明,而用“后半山园北面”这么看似画蛇添足的方位来表示呢。由此,发现11、发现12均可保留。

三、小结

总之,笔者通过对上述六组“墙中墙”发现的探讨,终于可以在有限的认识下,达到对资料真实性进行独立判断的目的了。经过筛选与综合,表格中值得探讨的1-2、5-12次发现中除去第2、5、8、10次,还剩下6次发现,再加上剩余尚无争议的7次发现,共13次。这13次发现就是目前所知南京“墙中墙”相对准确的发现次数,这些发现的具体内容将成为笔者对“墙中墙”深入研究的资料来源。

PreliminaryDiscussionon"InnerWalls"inNanjing

Zhou Yuan

Abstract: The "inner walls" is an important clue to reveal the early construction process of the Ming City Wall in Nanjing, By now, "inner walls" founded in papers, treatises and news reports, 10 of which are worth to discuss. The 10 times that the screening of six groups, reserve 6 times, finally draw 13 times more reliable "inner walls" discovery. These 13 times discovery will become the data base for further research on "inner walls".

Keywords:Nanjing; "inner walls";13 times;discovery