阎锡山的另类遗嘱:效仿丘吉尔安排葬礼

阎锡山生前效仿英国首相丘吉尔生前为自己安排葬礼的形式,但安排得颇为诡异。对家属的遗嘱有七点,其中有:出殡以早为好,不要久停;不要过于悲伤,放声大哭;墓碑刻他的思想日记第100段及第128段;七日之内每天早晚各读他的《补心灵》一遍等。

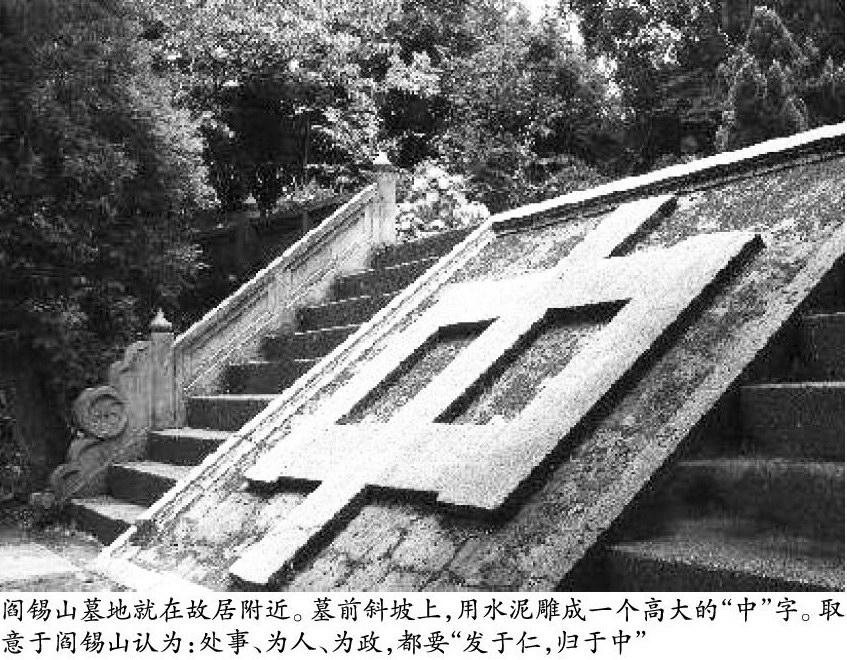

墓文取意“发于仁,归于中”

阎锡山(1883-1960)是国民党元老,一级陆军上将,又是有名的地方实力派,人称“山西王”。

1949年3月25日,阎锡山在太原解放前夕逃到广州,任国民党政府行政院长。1950年3月1日,蒋介石踢开李宗仁,在台北重新当了“总统”。深知蒋介石为人的阎锡山,一看形势不对,主动辞职。

阎锡山的晚年靠写作来打发时间,在离职行政院长前,国民党行政院召开了一个小型茶话会,为他送行。期间有人将老子《庄子·箧》里的两句话“绝圣弃知,大盗乃止”送给他。阎锡山听后则意味深长地说:“无珠宝而争珠宝,不是不争,是无所争;有珠宝而不争,是自己心上无珠宝,才足为奇。人不污辱你,不和人争,不是不争,是无争;人污辱你,你不和人争,才是不争。”随后带着一大批随员,去了台北市郊阳明山边的菁山隐居了。

阎锡山是一个不甘寂寞的人,但是自从卸任行政院长以后,便门前冷落车马稀了。

他带了不少黄金到台湾,倒也“不差钱”。他的住所备有长短枪支50多支,屋顶、外墙都留了机枪射击口,窗户内侧还加装了钢板,谁要动他也不容易。

阎锡山曾想移居美、日,蒋介石不同意。于是,阎锡山在菁山一住就是10年。他怀念故乡山西,将屋子的门窗都砌成窑洞的形状。

晚年的阎锡山不轻易进城,生活很有规律,早晨7点起床,然后写作。午饭后休息两小时,下午会见客人,或者思考问题,晚上10点准时人睡。

阎锡山原本身体很好,1959年,77岁的阎锡山忽感心绞痛,经检查为严重冠心病,从此身体每况愈下。1960年5月20日又发生心绞痛并伴气喘,延至5月23日,经抢救无效死亡,终年78岁。

他生前就挑选了墓地,墓前有个巨大的“中”字,象征着其人生哲学一“发于仁,归于中”。

阎锡山死后,原本似乎被人遗忘的他突然又红起来,台湾当局为他举行了隆重葬礼,着实热闹了一番。蒋介石亲自致祭,并送一块匾,上写“怆怀耆勋”。

效仿丘吉尔生前为自己安排葬礼的形式

阎锡山生前效仿英国首相丘吉尔生前为自己安排葬礼的形式,但安排得颇为诡异。对家属的遗嘱有七点:一、一切从简,不宜奢;二、收挽联不收挽幛;三、灵前供无花之花木;四、出殡以早为好,不要久停;五、不要过于悲伤,放声大哭;六、墓碑刻他的思想日记第100段及第128段;七、七日之内每天早晚各读他的《补心灵》一遍。

思想日记第100段和第128段分别为——

义以为质,礼以行之,逊以出之,信以成之,为做事之顺道,多少好事,因礼不周,言不逊,信不孚,致生障碍者,比比皆是。

突如其来之事,必有隐情,惟隐悄审真不易,审不真必吃其亏。但此等隐情不会是道理,一定是利害,应根据对方利害.就现求隐,即可判之。

对于灵堂的布置,阎生前也有安排,要求家人根据他写好的内容制作挽联,张贴于灵堂和住处。

贴灵前:避避避,断断断,化化化,是三步工夫;勉勉勉,续续续,通通通,为一等事功。横幅:朽去化欲

贴檐柱:摆脱开,摆脱开,粘染上洗干净很不易;持得住,持得住,掉下去爬上来甚为难。横幅:努力摆持

贴院中:有大需要时来,始能成大事业;无大把握而去,终难有大机缘。横幅:公道爱人

贴院门:对在两间,才称善;中到无处,始叫佳。横幅:循中蹈对

阎锡山的这些丧事安排和挽联的内容,对家属的嘱咐是丧事从简从速,不收礼,以示低调。其中第六条实际上是他一生的总结并以此告诫后人。如思想日记第100段讲义、礼、逊、信,实际上是标榜其做人的原则;第128段则是自己政治经验的总结,此中似乎也隱隐透露出自己一生中的无奈。

挽联中主要是宣扬传统的儒释道思想,但有一句“有大需要时来,始能成大事业;无大把握而去,终难有大机缘”,却是他一生宦海沉浮的写照,辛亥革命和抗日战争中的阎锡山,其作为基本是顺应历史潮流的,故能成大事业,中原大战和解放战争时期则是倒行逆施,故难有大机缘,这倒是一句老实话。

教儿子不要脱离“平民精神”

阎锡山的后代都没有从政。他的五个儿子都是二夫人徐兰森生的,长子阎志恭、三子阎志信都在幼年夭折。次子阎志宽20来岁夭亡,阎志宽的妻子携儿子阎树楹、女儿阎树榕移民美国。阎树楹10多岁夭折,阎树榕后来在纽约柯达公司工作。

阎锡山的四子阎志敏、五子阎志惠也在国民党败退台湾前去了美国。

临行前,阎锡山说:“我负山西责任时,你祖父说我,要知道你要负这么大的责任,我一定教你背几回炭,掏几回厕所,你才知道生活的困难和工作的艰苦,处理民事才有标准。你们生长在衙门里,不知道生活的困难、工作的艰苦,没碰过钉子,没挨过骂,完全同一般平民的精神环境脱离了,这可以说是你们做事进步上的一大障碍,也是你们前途上的一大损失。”他送给两个儿子16个字:“轻财重义,讷言敏行,俭己厚人,恭己恕人”。

阎志敏、阎志惠在美国,确实遵从了父亲的教诲,虽然没有了父亲一般的大富大贵,名声显赫,倒也平安一生。阎志敏娶了太原人裴彬为妻,生了个儿子阎大有。大有读书很用功,获得了法学博士学位。阎志惠娶美国女子为妻,生了一个女儿,名莉莉。

阎氏以军阀起家,戎马一生,历尽风雨而平安无事,其家族后人也保得太平。阎锡山的“人生智慧”,也确有独到之处。

(《文史博览》2016年第7期、《环球人物》等)

阎锡山去台湾后的日子

卸去“行政院长”后,阎锡山搬往台北市郊的菁山居住。窑洞建成后,他以自己的所谓种能宇宙观,将窑洞命名为“种能洞”。后来,他又在附近租了一大片地,建成了一座“种能农场”。阎锡山在农场里种植了许多柑橘和松树。写作累了,他就在这里锄草种地,打发时光。没过多久,蒋介石偕夫人宋美龄亲往探视,看到阎锡山一副超脱世外的神态,放心了。

在菁山十年,除蒋介石去看过他几次,陈诚接手“行政院长”后,出于礼仪,去看过他一次外,国民党政要中再没有其他人上山看过他。倒是一些报刊、电台影视记者,对这位经历了清王朝、辛亥革命、北洋军阀统治、国民党统治以及残留在台湾的国民党统治的“五朝元老”颇感兴趣,屡屡造访菁山。所以,阎锡山潜心研究的所谓“大同主义”中和哲学,常见之于台湾报刊。

(《大地》黄愚/文)