历史地理视角下长安城曲江池的嬗变

◎彭静杨

(北京大学 城市与环境学院历史地理研究中心,北京 100871)

曲江池遗址公园位于西安曲江新区东南部,北接大唐芙蓉园,南至秦二世陵遗址,是当今西安集历史文化保护、休闲旅游、民俗传承等多种功能为一体的城市生态文化公园。曲江池是浓缩西安数千年历史的缩影之一,也是能够凸显西安城市文化与个性的最佳名片,当下对曲江池进行研究无疑具备重要的现实意义。因此,笔者从历史地理学的角度回顾曲江池数千年的嬗变,并探究在当代,如何更好地构建城市和谐的人地关系,彰显城市独特文化价值与魅力。

一、相关概念的梳理及曲江池的历史沿革

在元胡三省点校的《资治通鉴》中有如下的记录:“皇城之东第三街昇道坊龙华尼寺南,有流水屈曲,谓之曲江。此地在秦为宜春苑、隑州,在汉为乐游原;开元疏凿,遂为胜境。”[1]《太平寰宇记》中又有“曲江池,汉武帝所造,名为宜春苑”[2]。基于以上举例,可以发现在古人的记述中存在概念不清的现象,而区域是历史地理研究的核心范畴,因此在深入研究曲江池前,笔者将相关概念再进行梳理。

(一)相关概念的梳理

1.曲江与曲江池

古人对曲江及曲江池二词存在混用的情况,实际上两者为不同的概念。在《长安志》卷九“昇道坊”下有龙华尼寺,并且“寺南曲江”[3];《唐两京城坊考》中徐松因《太平寰宇记》记载芙蓉园与曲江相连,因而认为曲江与芙蓉园中“不容隔立政、通化两坊”,将曲江移置于通化坊南。[4]后人对于徐松关于曲江位置的看法并不尽以为然,其中辛德勇认为夏承熙的考订最为详到。[5]夏承熙认为“曲江的面积,除了芙蓉园之外,实占有晋昌、青龙、曲池、敦化、立政、昇道数坊的一部分,可能也侵及修政”[6]。因此,曲江池仅仅包括城东南隅一坊余地,而曲江则涵盖曲江池的下泄水流。

2.乐游原、乐游苑及乐游庙

“原”一般指地势较高且较为平坦的广阔台地,在长安城内外,有多个以原命名的高地。乐游原是长安城东南部因河流侵蚀而残留在渭河三级阶地上的梁状高地,在唐代其为长安城内地势最高之处。《读史方舆纪要》将其记为“乐游原,府南八里。其地最高,四望宽敞,本秦时宜春苑地,汉宣帝神爵三年起乐游苑于此”[7]。唐建城时将乐游原西北部划入城内,城内部分以坊而言,应包括昇平、昇道、新昌等坊。古人也多有诗词赞颂其美景,如李白“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝”。乐游苑为汉宣帝神爵三年在乐游原上所建,又立庙于其中,因此亦有“乐游庙”之称。据《长安志》记载,乐游庙在长安城昇平坊东北隅。[8]

3.宜春苑与宜春下苑

司马相如《哀二世赋》中云“登陂陁之长阪兮,坌入曾宫之嵯峩。临曲江之隑州兮,望南山之参差”[9],其中“曾宫”指的是多层宫殿,宫殿即为宜春宫。宜春苑始建于秦,为当时利用曲江池旁的地下泉水及自然景观开辟的皇家园林,宜春宫为其中的主要建筑。秦二世墓在今曲江池南侧,而《史记·秦始皇本纪》中又有记载“以黔首葬二世杜南宜春苑中”[10],因而可确认宜春苑包括曲江池南北的广大地区,且宜春宫的主体建筑在曲江池南的凤栖原(即少陵原)上。从地理上看,宜春苑所包含区域广阔,似包括曲江池、凤栖原和乐游原西半部分,曲江池由于是在宜春苑的原下部分,因此又称为宜春下苑,这在古人的注释中可以找到相关例证,如颜师古谓“宜春下苑即今京城东南隅曲江池是”[11]。

(二)曲江池的历史沿革

隋唐长安城整体呈东南高、西北低的地势结构,曲江池正好为乐游原与城南少陵原之间的一块不规则洼地,南北长东西短。如下重点讨论曲江池的历史沿革,在时间跨度上,分为秦汉时期、隋唐时期及唐代以后三阶段。

1.秦汉时期

由于地势低洼的自然因素的影响,曲江池的前身是历史时期形成的自然湖泊,在秦时此片区域最早称隑洲或隑州,又有部分典籍中有豈洲之叫法[12],应为讹误。张揖曰“隑,长也。苑中有曲江之象,中有长洲也”[9],颜师古曰“曲岸头曰隑,隑即碕字耳。 言临曲江之洲”[9],《广雅·释言》云“隑,陭也”[13],《广雅·释诂》又云“隑,长也”[14]。基于以上释意,对隑洲理解为长而曲的洲较为妥当。后秦时修皇家园林宜春苑,地域囊括乐游原西半部分、少陵原及曲江池广大地区。司马相如之“临曲江之隑州兮”,曲江即应包括曲江池及其下泄水道的广大地区。曲池的叫法最早疑自汉代,《汉书·宣帝纪》颜师古注云:“宣帝立庙于曲池之北”[15],《三辅黄图》云“曲池,汉武所造,周回五里”[16],又《雍录》“汉武帝时池周回六里余”[17],据此推测汉时曲江池周回应在五至六里间,汉武帝时进行过疏凿,极盛时可能突破六里。总体而言,秦时建造的宜春苑与汉时建造的乐游苑均囊括曲江池。汉武帝在疏凿曲江池之外,亦开凿了汉武泉,在此之后汉武泉成为曲江池的主要水源,水量颇为充足。

2.隋唐时期

在西汉后,曲江池年久失修,不复盛景。直至隋朝复统一中国、兴建大兴城,曲江池才又作为重点区域被加以重视。《雍录》记载“隋营宫城,宇文恺以其地在京城东南隅,地高不便,故阙此地不为居人坊巷,而凿之为池,以厌胜之”[17],意为在大兴城修建时,宇文恺勘测了地形,认为东南隅地势较为低矮潮湿,不适合居民居住,因此不设坊巷,而开凿为池。宇文恺规划大兴城时,严格因循《周礼·考工记》之建制,并结合《周易》之六爻,因而大兴城规划规整,并且是同时代世界上最大的城市,曲江池则成为城中东南角唯一一处相对不够规整的地方。又有“(芙蓉)园本古曲江,文帝恶其名‘曲’,改曰芙蓉,为其水盛而芙蓉富也”[18],因此在隋文帝时期曾经将曲江池所领之区域改名为芙蓉园,曲江池可谓已重新恢复了过往的繁盛。芙蓉园的称法一直延续到唐代。除曲江池外,隋文帝也对长安城其余各处更改过名称,如将浐坂改名为长乐坂等。

隋代覆没后,唐长安城基本沿袭了隋大兴城的建制,曲江池也在此基础上不断延续兴盛的态势,直至玄宗时期达到都城盛景之顶峰,为长安城内观光游览独一无二之地。在唐代曲江池面积进一步扩大,“唐周七里,占地三十顷,又加展拓矣”[19]。后有学者对曲江池遗址进行了实地勘测,结果为“池为南北长东西短的不规则形状,面积约70万平方米,池底有淤泥土厚约2.8米”[20],该调研结果与唐代曲江池面积略同,可知曲江池在唐代达面积之峰值。对于唐代曲江池的景致,多有诗词歌咏,如杜甫“曲江萧条秋气高,菱荷枯折随风涛”。

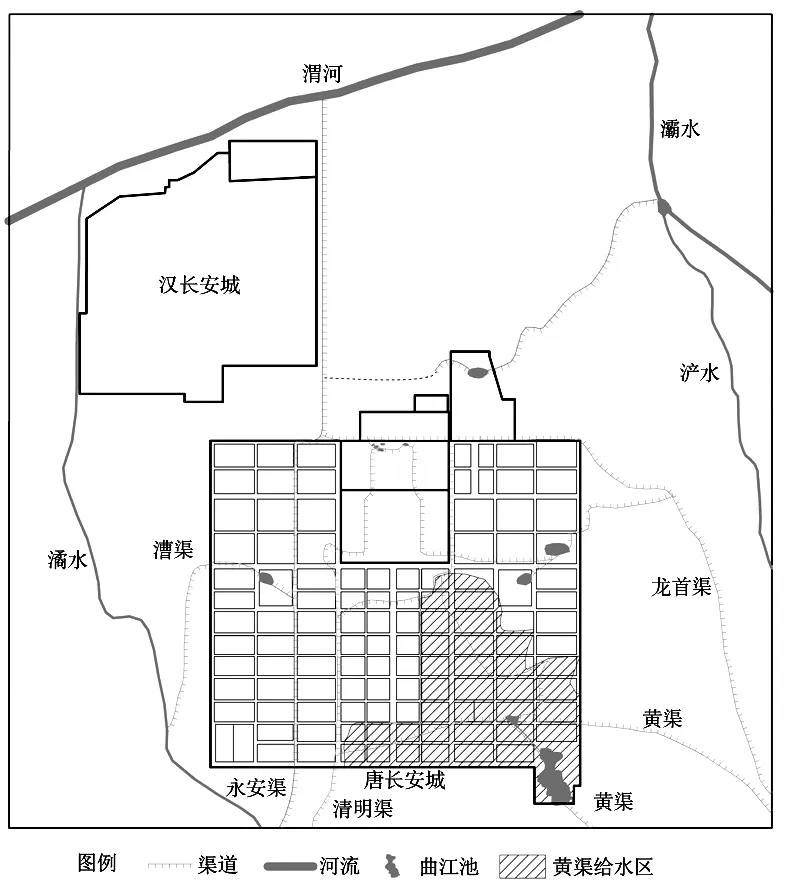

唐代曲江池达到繁盛之顶峰与玄宗年间对其的疏浚和修凿有很大的关系,包括挖掘池边淤泥,疏通曲江风景区各洼地间的水道等诸多措施,另外,开凿黄渠引终南山之水入曲江池,对曲江池的繁荣可谓起到决定性作用。在流出曲江池后,黄渠分为两支,一支从南部流入晋昌坊,坊内有慈恩寺,即为大雁塔所在之处,“寺南临黃渠,竹木森邃”[3],然后继续向西南流,经过通善、昌乐、保宁、安义、光行、延祚、昌明和安乐坊,在安乐坊之西汇入清明渠;另一条向东北流,经立政、广德、昇道坊,在新昌坊南部转而向西南流,经昇平坊后再向北流,经永崇、永宁、亲仁、长兴、崇义坊,在务本坊与龙首渠汇合,从曲江池流出的黄渠沟通了清明渠与龙首渠两大渠道,实现了水系上的连接,使得长安城内输水网络更加稠密。同时,对于长安城内居民生活用水来源,李令福在前人研究的基础上概括为主要来源于井泉,当井泉枯竭时,人们有饮用渠水的可能,而城内居民洗濯和园林用水主要来源于渠水。[21]因此,稠密的渠道网络可以发挥更多非生活性的作用,如促使长安城内拥有包括皇家园林、私家园林和寺观园林在内的众多园林。

长安城历来有“八水绕长安”之说法,八水指的是渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八条河流。在关中平原优越的自然条件基础上,隋唐时期利用自然地形特点,开凿了五大引水渠道,此五渠与八水一起,又经常被称为“八水五渠”,黄渠即为五渠中的一条。对于黄渠何时开凿,古人文献多没有明确记载时间,而大都只记叙在隋唐时存在黄渠之事。当代研究已清楚黄渠开凿于唐,但对于具体年份部分学人依旧存在误区,如基于玄宗大番营建的背景而将黄渠的修建时间归于玄宗时期,这存在明显的错误。《新唐书》云“武德六年,宁民令颜昶引南山水入京城”[22],武德六年应为黄渠最初开凿的时间,即使当时的水道未能达到盛唐时期的规模和体量,但至少可谓为黄渠的最初形态。玄宗时期则是对黄渠进行了进一步疏凿,“唐开元中更疏凿之。南有紫云楼、芙蓉苑,西为杏园、慈恩寺,江侧菰蒲葱翠,柳阴四合”[7]即为写照。

公元755年爆发的“安史之乱”是唐由盛而衰的转折点,唐王朝丧失了大量人口,国力锐减,玄宗仓皇出逃至成都躲避。叛军入长安城后对城内进行了大肆抢掠,如大明宫中的国家府库就被纵火焚烧。曲江池在其中也未能幸免,沿岸大批建筑被毁。安史之乱后,伴随着唐王朝的逐步衰败,曲江池也走向发展的低潮,年久失修,渠道拥塞。但尽管如此,唐文宗时期还是对其重新进行了修葺,如“时郑注言秦中有灾,宜兴土功厌之,乃濬昆明、曲江二池。上好为诗,每诵杜甫曲江行云:‘江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?’乃知天宝已前,曲江四岸皆有行宫台殿、百司廨署,思复昇平故事,故为楼殿以壮之”[23];“(文宗九年)二月,敕都城胜赏之地,唯有曲江,承平以前,亭馆接连,近年废毁,思俾修葺,已令所司芟除栽植”[24]。此承平为太平之意,意为安史之乱前。又“文宗大和九年从郑注言,浚曲江及昆明池”[7],可知文宗重新修浚曲江池的主要原因在于要避秦中之灾祸,而并非观赏游乐的目的。但无论如何,文宗时期的修浚确实延长了曲江池的存在寿命。

好景不长,伴随着唐帝国的衰亡,黄渠年久失修,北宋时黄渠在少陵原又被人为截断,失去了主要水源的曲江池也因而彻底干涸。《南部新书》中有如下记录:“曲江池,天祐初,因大风雨,波涛震荡,累日不止。一夕无故其水尽竭,自后宫阙成荆棘矣。今为耕民畜作陂塘,资浇溉之用。”[25]天祐为唐昭宗之年号,此时已达唐末,由此可看出在唐末曲江池已接近干涸,纵有风雨,也容易重新恢复为枯竭之地,且已被耕民作为浇溉的陂塘使用。

3.唐代以后

到宋代曲江池见于文字时,已是一番苍凉之景。宋人张礼所著《游城南记》为对长安城南唐代遗址的实地考察。由于北宋哲宗年间距唐亡不到两百年,而张礼又是进行的实地探访,因此该书史料价值较高。另外,由于张礼是从城内出发一路向南,经兴道、永乐等坊,因此除城南郊区外,曲江池也同样在他的考察足迹之内。张礼云“下瞰曲江宫殿,乐游燕喜之地,皆为野草,不觉有黍离麦秀之感”,“若自甫张村引黄渠水,经鲍陂以注曲江,则江景可复旧焉。不然,疏其已塞之泉,渟潴岁月,亦可观矣”[26]。从张礼的描述我们可以得出几点结论,一是在北宋时曲江池已干涸,周边野草丛生,这与唐末的景象一致;二是曲江池的水源,无论是汉武泉或是黄渠,都已堵塞或断流,因此失去了水源的曲江池干涸也就不足为奇,但因水池的大体轮廓仍在,因此倘若有新水源注入,仍有恢复旧日繁华景致的可能。可以说,唐代以后伴随着中国政治中心的东移,长安再也没有恢复为帝国的都城,而曾经长安城中的奇景也大都沦为历史的残片。直到近几十年开始的长安城考古探测等工作,才让曾经的辉煌景象重新见于天日(见下图)。

二、曲江池的功能与价值

在历史时期曲江池的选址、建造等各个方面无一不体现着人类充分利用和改造自然的智慧,而曲江池与长安城和谐统一之景,又处处体现着人地关系的和谐及动态平衡。深入探讨曲江池的功能和价值,有助于加深对曲江池的理解,同时对当今时代如何更好地规划和构造文化景观、实现人地关系的和谐统一,亦具有重要意义。基于此,笔者总结了三点曲江池的主要功能与价值。

(一)形成和谐的都市景观

作为游人如织的景点,供城中皇室、官僚及居民游乐无疑是曲江池最基本的作用。曲江池附近的主要建筑包括南部的芙蓉苑,芙蓉苑中又有紫云楼等建筑,另外还有西部的杏园、慈恩寺等。花卉环绕,烟波浩渺,水光潋滟,游人繁多。其中芙蓉苑为皇家游览之地,一般城内居民不得入内,在夹城修筑之前,皇帝在芙蓉苑中的行走顺序为自西向东的,这条路线估测与普通居民之相同,但无法保证皇室的安全;后于开元二十年在长安城东修筑了夹城,自此皇帝可直接从大明宫出发,由东夹城到达芙蓉苑,而与城内居民互不干扰。后在宣宗时期,又在夹城南侧另开“新开门”[7],通入曲江池,以便皇帝更为方便的出入,这也可以侧面印证在唐朝后期,长安城玩乐奢华的风气反而更盛,成为了名副其实的“世俗之都”[27]。芙蓉苑中的紫云楼是唐明皇每逢曲江大会时必登临之地,建造豪奢,气势恢弘。西部的杏园和慈恩寺则为一般游人可游览之地,杏园又称香园,唐代新进的进士们多喜爱在该处宴游,慈恩寺则是唐代最为宏伟壮丽的寺庙之一。可以看出,在曲江池周围形成了极为和谐统一的都市景观,无论是世俗的苑囿、宫殿,或是宗教性质的寺庙,都环绕其中,和谐一体。同时,曲江池亦起到了优化环境、调节局部气候的功能,这又进一步促成了和谐都市景观的形成。可以这么说,以曲江池为中心的沿岸区域是长安城中最为典型的自然景观与文化景观的和谐交融之处。

唐长安城曲江池及黄渠给水图

(二)铸就独特的“曲江文化”

唐长安城的曲江池不单单仅是自然风景区,更是长安城最重要的文化区之一,长安城以其为核心,形成了向外辐射的华夏文化区。笔者之所以称之为华夏文化区,是为与长安城西部颇为兴盛的胡人文化区相对应,东西两侧,交相辉映。事实上这样的文化区某种程度上空前绝后,唐代以后,中国文化已由开放与大气逐步转变为相对的封闭与内敛。东部的长安城是贵族化且世俗化的,其中的主要特征是帝王游览、文人诗赋,普通百姓畅游。最热闹的节日要数正月晦日、三月三(上巳)、九月九(重阳)这几天,“每正月晦日、三月三日、九月九日,京城士女咸就此登赏祓禊”[4]即为写照。此时曲江池沿岸是锦绣奇珍,鲜车健马比肩接踵,皇帝在此宴会群臣,长安万年二县在此处竞赛,各秀豪奢,伴有皇家乐府之演奏,可谓倾动皇州。

除此之外,曲江池之所以能成为具有独特文化向心力之处,和该地与科举制度的紧密联系有密切的关系。唐代曲江池是赐宴新进士的场所,每年寒窗苦读十余载,最终榜上提名的新进士们都会在此处接受朝廷的恩典,举行盛大的庆祝活动,又名曲江会。进士们会先在曲江亭驻足,然后漫步到慈恩寺中的大雁塔,在其中留下自己的名字,满怀金榜题名的喜悦与对未来的期待憧憬。同时,唐中期以后,朝廷亦会在曲江池设宴,安慰当年的落地者们,借此鼓励其来年再考。

过往研究学者在探讨曲江池及“曲江文化”时,大多单纯罗列历史事实,但普遍较少从科举制度的角度来探讨“曲江文化”之所以足够特别的原因,这不得不说为缺憾之处。一直以来的普遍认为是,自唐朝后期始,科举制度开始真正渗透于中国社会。科举制自隋唐前期产生以来逐步发展完善,至晚唐时达到高峰,在九世纪时已扎根于中国大陆。科举考试基于业绩而非出身背景进行官吏选拔,在创造新型跨越血缘和地缘关系的人际关系的同时,亦创造了可称为“科举合格者阶层”的新阶层。由此,以科举合格者为主的男性开始成为掌握中国政权的重要力量,新社会构造诞生,并且一直延续到晚清。这样一种类精英政治社会,亦表明中国大陆社会制度的重要进步。对于科举制度的相关影响,亦有相关学者对此进行过分析[28]。总结而言笔者认为,象征着新社会阶层群体的科举制度的受益者们在曲江池宴游,每年都有一批新晋的社会未来精英和曲江池形成紧密的联系。在他们成为帝国的掌权者后,依然保持着对曲江池的偏爱,曲江池某种程度上是此类男性群体过往记忆的储存体,存储着一类群体的共同历史记忆,它是一个曾经的平民之辈通过多年奋斗成功走向权力中枢的第一道大门,具有重要的象征意义。由于与科举制度的紧密结合,曲江池具有无可替代的文化内涵。

(三)促进长安城区域功能的分化

通常意义上,长安学学者普遍认为长安城东半城比西半城更为繁华,诸如大明宫在东半城、且长安城中最为繁华的大门为外郭城东面的“通化”、“春明”二门等。同时,长安城偏重于东半城的格局也影响到了东亚其他都城的构造和建制,如日本平城京也显示出了明显偏向于东半城的布局,长安城开启的是东亚的“都城时代”。对于长安城何以以东半城更加繁华,有前辈学者认为主要源于自然地理因素,在于“长安东郊地理之优胜”[29],如东部的地势更高等。诚然,自然地理的环境固然是决定城市空间布局的先决因素和重要条件,它在城市肇始阶段决定了城市分区的偏向性;但另一方面,当城市中已形成各式的功能区之后,一些重点区域又会进一步促进城区功能区的分化。以曲江池为中心,无疑形成了向外辐射的以游玩观赏为基础功能、具有自然及文化等多重意义的都城重点区域。另外,它在某种程度上也促进了部分产业在城东片区的集聚,如朝气蓬勃的进士们的活动范围通常被认为和妓院的分布有一定的关系。在曲江池作为长安城中已成为与即将成为“科举合格者阶层”的进士们生活中重要地点的背景下,长安城的妓院重点分布在东城的平康坊也就不足为奇。

三、结语

曲江池的变迁直接体现着朝代的兴衰变幻,是研究历史特别是隋唐史时学者大多会关注的景观。同时,曲江池处处体现着人类利用和改造自然的智慧,作为自然景观与文化景观高度和谐融合的代表,研究其中所蕴含的人地关系,无论对于西安本身或是其他城市,对当代如何更好地进行城市建设都具有重要意义。另外,曲江池与科举制度的紧密联系是其具有特殊文化向心力的重要原因,这对于当代如何多角度构建更为立体的城市,相信同样可以带来一定的启发。总之,本文基于历史地理学的视角对曲江池进行了探讨,并尝试从多重视角对此议题进行分析,希望得到更多启示。