Peutz-Jeghers综合征患者癌症担忧及相关心理健康问题的分析

王志青 侯艳飞 谷艺修 陈 静 陈新奇 冯 洁 吴保平

Peutz-Jeghers综合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS,MIM#175200),又称黑斑息肉综合征,是一种由 STK11 基 因 (serine threonine kinase 11,MIM#602216)突变引起的以皮肤黏膜黑斑、胃肠道多发错构瘤性息肉为特征的罕见常染色体显性遗传病[1]。胃肠道多发息肉在PJS患者儿童或青少年时期常引起腹痛、贫血、消化道出血、肠套叠、肠梗阻等并发症,导致患者至少经历一次外科剖腹手术。随着年龄增长,PJS患者不仅胃肠道息肉有恶变潜能,还可伴发肝脏、胰腺、肺、乳腺、卵巢等胃肠道外其他器官的恶性肿瘤[2-4]。目前研究表明,PJS患者发生恶性肿瘤的风险是普通人群的9~18倍[5],年龄越大患癌风险越高,40岁时胃肠道恶性肿瘤发病风险为20%,70岁时增加至 70%[6]。

PJS胃肠道息肉引起并发症出现时间早、肠套叠/肠梗阻发生率高、恶性肿瘤发生风险高、肿瘤发病谱广以及频繁的内镜监测与影像学检查,给患者和家庭带来沉重的经济压力和心理负担。国外仅有的两篇小样本量的报道提示PJS患者可能存在轻度抑郁,且生活质量较正常人群稍差[7-8]。迄今尚无中国PJS患者精神心理症状的研究报道。因此,本研究将首次在我国PJS患者中对精神症状、生活满意度以及癌症担忧进行评估并探究其相关性。

研究对象与方法

一、研究对象

2017年4月1日至2017年5月15日,利用问卷星软件制作问卷调查表,通过微信群发放调查问卷,填写调查表约需20 min。质量控制:通过问卷星软件功能设置禁止同一IP地址多次参加问卷调查和一个人只能进行一次问卷调查。共回收有效调查问卷127份。患者均符合PJS诊断标准[9],即符合以下4条中的任何l条:①2个或多个息肉,经组织学诊断符合PJS特点,即起源于黏膜肌层的平滑肌像树枝样延伸至息肉的黏膜下层,称之为PJ息肉;②具有PJS家族史且伴有任何数量的PJ息肉;③具有PJS家族史且有典型的皮肤黏膜色素沉着;④典型的皮肤黏膜色素沉着且伴有任何数量的PJ息肉。排除标准:PJS患者年龄≤10岁;不能阅读和书写者。

本次研究遵循知情同意的原则,并取得南方医科大学南方医院医学伦理委员会审查批准。

二、研究方法

1.人口学资料和临床资料

检索PubMed并结合临床经验,编制了中国PJS患者人口学资料和临床资料调查表。人口学资料包括年龄、性别、受教育程度、经济状况。临床资料包括确诊PJS的年龄、黑斑(皮肤或口唇)出现的年龄、症状(腹痛、便血、贫血、直肠脱垂)出现的年龄、是否有过肠梗阻或肠套叠、第一次出现肠梗阻或肠套叠的年龄、因为PJS做过几次外科手术、第一次外科手术的年龄、因为PJS做过几次内镜检查、第一次做内镜检查的年龄、是否有PJS家族史、是否有癌症家族史等。

2.癌症担忧量表(Cancer Worry Scale,CWS)

CWS采用中文版量表进行调查[10]。该量表广泛用于测评患者担心罹患癌症或担心再次罹患癌症、担心癌症对患者日常功能的影响、担心家族成员患癌以及对未来外科手术的担心[11-12]。量表共8个条目,采用4点计分(1=从不,4=总是),得分范围为8~32分,分数越高表明患者的癌症担忧越严重。依据量表的总分,将癌症担忧分为3级[10]:<11分视为无或轻微癌症担忧,无需心理干预;11~14分视为轻度癌症担忧,可考虑通过适当心理干预进行调节;>14分视为较严重癌症担忧,建议进行专业心理干预调节。本研究中量表的内部一致性系数为0.958。

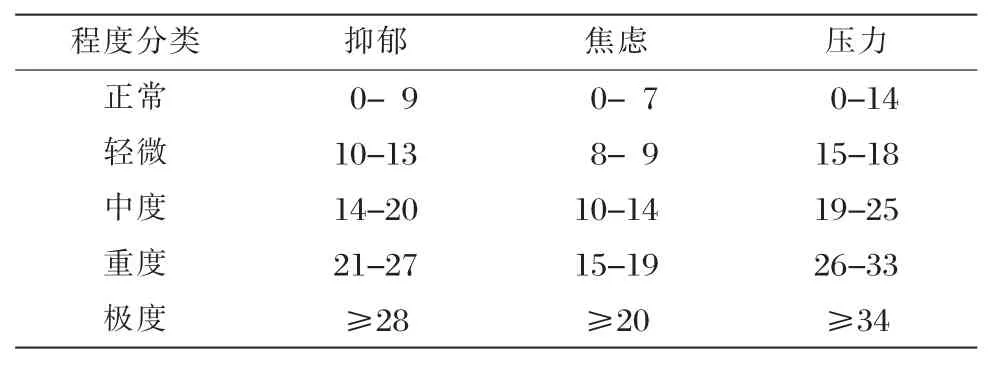

3.抑郁-焦虑-压力自评量表-21(Depression Anxiety Stress Scale-21,DASS-21)

DASS-21采用简体中文版进行调查[13],本量表由抑郁、焦虑及压力3个分量表组成,共21个题项,采用0~3分的4点计分(0=根本不符合,3=非常符合)。以此评估被调查者在过去一周的抑郁、焦虑及压力程度,得分越高说明精神症状越严重。将各分量表的原始总分乘以2,得到各分量表的最终得分,参照DASS-21各分量表分级标准(表1)[14]将其分为正常、轻微、中度、重度及极度五类。本研究中抑郁、焦虑、压力的内部一致性信度为0.913,0.844,和0.865,总量表内部一致性信度为0.954。

表1 DASS-21各分量表分级标准 (分)

4.生活满意度量表(Satisfaction with Life Scale,SWLS)

SWLS采用中文版量表进行调查[15],用于评估个体对生活的满意程度。量表共含5个条目,采用7点计分(1=非常不同意,7=非常同意)。分数总计后,31~35分为非常满意,26~30分为满意,21~25分为少许满意,20分为中立,15~19分为少许不满意,10~14分为不满意,5~9分为非常不满意。本研究中量表的内部一致性信度为0.869。

三、统计处理

统计软件为SPSS20.0和Amos20.0。含描述性统计分析、t检验、Pearson相关分析、中介作用分析。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、临床特征

127例中国PJS患者中,男性61例,女性66例,平均年龄为(30.07± 8.591)岁(11~ 64 岁),确诊PJS的平均年龄为17.36±9.27岁(1~43岁),50例(39.4%)患者有PJS家族史,31例(24.4%)患者有癌症家族史,发生恶性肿瘤的年龄为43.97±11.547岁(19~71岁)。 97.6%(124/127)的患者在 10岁之前出现皮肤黏膜色素沉着,86.3%的患者在20岁之前出现临床症状。123例患者在确诊PJS后已行内镜检查,患者内镜检查多于6次者达40.2%(51/127)。75.6%(96/127)患者至少经历过一次外科剖腹手术,平均手术年龄为(17.06±8.30)岁(10个月至38岁),肠梗阻和肠套叠是手术的主要原因。

二、PJS患者癌症担忧得分

本研究中被试PJS患者癌症担忧平均得分为(17.83±5.84)分,属于较严重癌症担忧。从表2可见,不同人口学和临床特征PJS患者的癌症担忧得分的均数为16.87~19.05(得分变化幅度为2.18分)。单因素分析发现,不同人口学和临床特征患者的癌症担忧水平差异均无统计学意义(P>0.05)。年龄、性别、受教育程度和经济状况与癌症担忧无关,PJS家族史和癌症家族史与癌症担忧无关;黑斑与腹部症状出现年龄、外科手术年龄与次数、内镜检查年龄与次数均与癌症担忧无关。

表2 不同人口学及临床特征PJS患者癌症担忧水平的比较

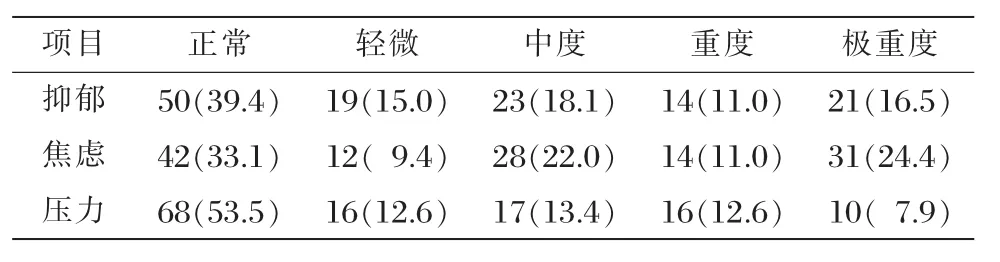

三、PJS患者癌症担忧、精神症状、生活满意度的程度

本研究中,癌症担忧较严重的患者91例 (占71.7%),轻度患者24例(占18.9%),无或轻微的患者12例(占9.4%)。其中,经常或总是考虑罹患癌症的频率或复发频率者占25.2%(32/127),经常或总是因癌症担忧而影响情绪和日常生活的患者达到59.9%(77/127),偶尔、经常或总是担忧他们的家庭成员患癌症者达85.0%(102/127)。

患者抑郁、焦虑、压力得分分别为 (14.34±11.30)分、(12.64 ± 8.85)分、(16.07 ± 9.94)分,提示PJS患者整体可能存在中度抑郁、中度焦虑和轻微的压力反应,中度以上抑郁、焦虑患者分别占45.7%(58/127)、57.5%(73/127),见表 3。 同时,PJS 患者的生活满意度平均得分为(14.41±6.80)分,提示患者对生活不满意,见表4。

表3 127例PJS患者抑郁、焦虑、压力的程度 [n(%)]

表4 127例PJS患者生活满意度分级

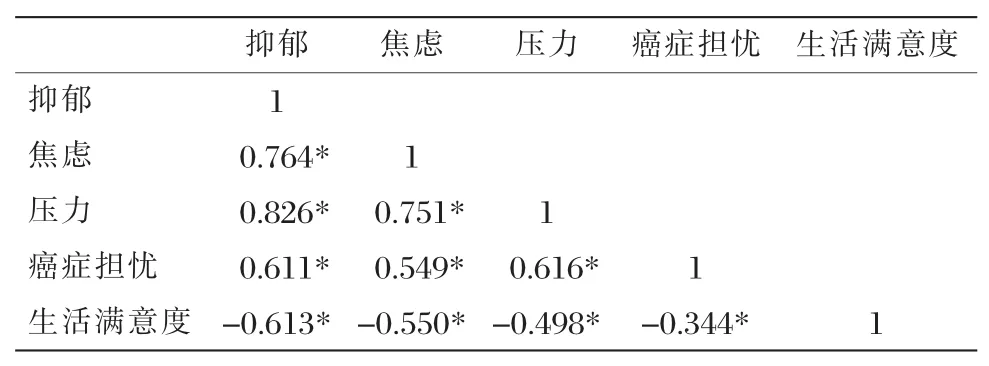

四、PJS患者癌症担忧与精神症状和生活满意度的相关分析

PJS患者的癌症担忧与抑郁、焦虑、压力反应、生活满意度相关,均有统计学意义(P<0.01),见表5。其中,癌症担忧与抑郁、焦虑、压力反应之间存在中度到高度的正相关,生活满意度与前述4个变量存在中等程度负相关(P<0.01)。

表5 精神症状、生活满意度及癌症担忧的相关性 (r)

五、PJS患者癌症担忧对精神症状和生活满意度的影响

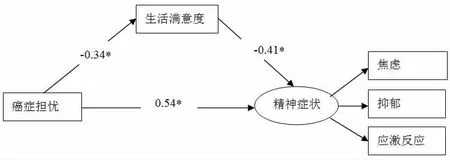

以患者的癌症担忧为自变量,抑郁-焦虑-压力反应为因变量,生活满意度为中介变量进行分析,模型的拟合指数较好(表6)。中介模型见图1,癌症担忧可以直接影响患者的抑郁-焦虑-压力反应,也可以通过影响生活满意度间接影响抑郁-焦虑-压力反应。生活满意度的中介效应为 (-0.34)×(-0.41)/[(-0.34)×(-0.41)+0.54]=20.5%。

图1 癌症担忧对精神症状的影响:生活满意度的中介作用

讨 论

Peutz-Jeghers综合征是一种以胃肠道多发错构瘤息肉和皮肤黏膜色素沉着为特征的罕见遗传病,肠梗阻和恶性肿瘤的发生是其严重的并发症。西方一个随访38年的PJS家系中,12名PJS患者共经历了32次外科剖腹手术和70次以上的内镜治疗[16]。本研究中,86.3%患者在20岁之前出现临床症状,>6次内镜检查的患者达40.2%,75.6%的患者经历至少一次外科剖腹手术,31例(24.4%)患者有癌症家族史,发生恶性肿瘤平均年龄为 (43.97±11.547)岁(19~71岁)。可见PJS患者发病早、病程迁延、反复侵入性检查治疗,且癌症发生率高、年龄越大患癌风险越高,这些特征严重影响患者生活质量,给患者和家庭带来沉重的生活压力和经济负担,也提示PJS患者非常需要获得临床医生、研究者和社会的广泛关注。

本研究中127例PJS患者的癌症担忧平均得分为(17.83±5.84)分,分级为较严重的癌症担忧,建议进行专业心理干预调节。因未见PJS患者癌症担忧的得分报道,故将本研究结果与家族性腺瘤性息肉病(FAP)患者的癌症担忧得分(13.0±4.5)分进行比较[12],发现两个群体的癌症担忧得分差异有统计学意义(t=9.44,P<0.001),中国 PJS患者的癌症担忧水平显著高于荷兰FAP患者。进一步分析发现,不同人口学和临床特征的PJS患者的癌症担忧水平得分为16.87~19.05分,属于较严重的癌症担忧水平,不同特征患者的癌症担忧水平得分变化幅度小,差异均无统计学意义(P>0.05),提示不同人口学特征和临床特征的患者都存在较高水平的癌症担忧。van Lier等[8]研究也发现,荷兰PJS患者的癌症担忧水平与癌症家族史、自己的癌症病史均无相关性。以上数据均表明,PJS患者可能存在较严重的癌症担忧,不同患者的癌症担忧无差异。这可能是因为该疾病癌症发生率较普通人群为高,且疾病本身具有家族性、遗传性的特点,患者不仅担心自己或亲人可能罹患癌症,还要担忧自己携带的变异的抑癌基因STK11可能会遗传给子女,且目前尚缺乏明确的基因型-表型关系以及特异的分子靶标对PJS恶性肿瘤的发生进行预测。

表6 模型的拟合指数

本研究还发现我国PJS患者可能存在中度抑郁、中度焦虑,既往荷兰和美国的两项研究均提示PJS患者有轻度抑郁和焦虑[7-8]。同时,本研究首次对PJS患者的压力反应进行了探索,发现中国患者存在轻度的压力反应。当患者确诊PJS时,疾病本身构成了一个重大的抑郁-焦虑-压力反应源,并影响个体的精神症状;加之疾病诊治的反复、费用的昂贵、治愈无望等特点,可能进一步加剧精神症状。此外,PJS患者的生活满意度得分为(14.41±6.80)分,说明被试者对生活不满意,提示需要加强对该群体的家庭支持、社会支持以及心理支持,从而提高其生活满意度。

为进一步探究患者的癌症担忧与其精神症状及生活满意度的关系,我们进行了双变量相关分析和路径分析。相关分析发现,中国PJS患者的癌症担忧与其抑郁症状、焦虑症状、压力反应、生活满意度均相关,其中癌症担忧与抑郁、焦虑、压力反应之间存在中度到高度的正相关,生活满意度与前述4个变量存在中等程度负相关。患者的癌症担忧程度越高,其抑郁、焦虑、压力反应越严重,且生活满意度越低。路径分析发现,癌症担忧可以直接影响患者的抑郁-焦虑-压力反应,也可以通过影响生活满意度间接影响抑郁-焦虑-压力反应。本研究拓展了既往研究结果,发现患者有较严重的癌症担忧,可能对其心理健康和生活感受有较大的负性影响。鉴于此,极有必要对PJS患者进行心理干预,可以对患者采用支持性的心理干预,通过共情、真诚和温暖,让患者将内心的恐惧、担忧、紧张、害怕等负性感受得到较好的释放[17]。

总之,本研究不仅报道了我国127例PJS的人口学及临床特征,更是首次报道我国PJS患者表现出较严重的癌症担忧,并伴随中度抑郁和焦虑症状、轻度压力反应以及较低的生活满意度,还发现患者较严重的癌症担忧可能对其精神症状和生活感受有较大的负性影响。因此,癌症担忧是PJS患者的核心心理问题,也是临床医生和研究者关注的焦点,后续研究应继续致力于探讨PJS恶性肿瘤发生相关的一系列问题,同时在整个医疗行为中加强为患者和家属提供医疗咨询、心理支持和社会支持,使患者在疾病的整个治疗及监测管理过程中得到更好的照顾和协助。

[1]Giardiello FM,Trimbath JD.PJSand management recommendations[J].Clin Gastroenterol Hepatol,2006,4(4):408-415.

[2]Giardiello FM,Brensinger JD,Tersmette AC,et al.Very high risk of cancer in familial Peutz-Jeghers syndrome[J].Gastroenterology,2000,119(6):1447-1453.

[3]Hearle N,Schumacher V,Menko FH,et al.Frequency and Spectrum of Cancersin the Peutz-Jeghers Syndrome.Clin Cancer Res,2006,12(10):3209-3215.

[4]Chen HY,Jin XW,Li BR,et al.Cancer risk in patientswith Peutz-Jeghers syndrome:A retrospective cohort study of 336 cases[J].Tumor Biology,2017,39(6):1010428317705131.

[5]Boardman LA,Thibodeau SN,Schaid DJ,et al.Increased risk for cancer in patients with the Peutz-Jeghers syndrome[J].Ann Intern Med,1998,128(11):896-899.

[6]Mehenni H,Resta N,Park JG,et al.Cancer risksin LKB1 germline mutation carriers[J].Gut,2006,55(7):984-990.

[7]Woo A,Sadana A,Mauger DT,et al.Psychosocial impact of Peutz-Jegherssyndrome[J].Familial cancer,2009,8(1):59-65.

[8]van Lier MG,Mathus-Vliegen EM,van Leerdam ME,et al.Quality of life and psychological distress in patients with Peutz-Jeghers syndrome[J].Clinical genetics,2010,78(3):219-226.

[9]蒋宇亮,李伟聪,赵子夜,等.中国Peutz-Jeghers综合征患者STK11基因突变检测及高频突变分析 [J].河北医科大学学报,2017,8:878-881.

[10]焦玮,曹湘博,聂刚,等.癌症焦虑量表在乳腺癌患者术后复发恐惧检测中的应用[J].中华现代护理杂志,2014,(36):4571-4573.

[11]Lerman C,Track B,Rimer B K,et al.Psychological and behavioral implications of abnormal mammograms[J].Ann Intern Med,1991,114(8):657-661.

[12]Douma KFL,Aaronson NK,Vasen HF,et al.Psychological distress and use of psychosocial support in familial adenomatous polyposis[J].Psychooncology,2010,19(3):289-298.

[13]龚栩,谢熹瑶,徐蕊,等.抑郁-焦虑-压力量表简体中文版(DASS-21)在中国大学生中的测试报告[J].中国临床心理学杂志,2010,(4):443-446.

[14]赖慧容,段行武,赖慧颖,等.青春期后痤疮患者的焦虑、抑郁及压力调查分析[J].中国美容医学,2017,26(4):17-20.

[15]熊承清,许远理.生活满意度量表中文版在民众中使用的信度和效度[J].中国健康心理学杂志,2009,17(8):948-949.

[16]Foley TR,McGarrity TJ,Abt AB.Peutz-Jeghers Syndrome.A 38 year follow-up of the"Harrisburg Family"[J].Gastroenterology,1988,95(6):1535-1540.

[17]芦宝莲,赵红,王阳,等.心理干预对肝癌患者治疗转归的影响[J].山东医药,2013,53(38):107-108.