企业的空间集聚与劳动收入份额

——来自中国微观工业企业的实证

张晓磊 谢建国 张二震

一、引 言

近年来,随着中国工业化进程的快速发展,中国劳动收入份额出现了持续性下降。翁杰和周礼(2010)使用中国工业企业数据库测算了中国工业企业劳动收入份额的下降幅度,发现中国工业企业劳动收入份额由 1997年的 23.8%,下降至 2007年的14.4%,,年均降幅约为 1个百分点,直至 2008年美国金融海啸导致中国工业企业增加值增速大减,才使得当年的劳动收入份额稍有回调至 16.6%,。周明海(2014)使用《中国国内生产总值核算历史资料》等宏观统计数据,用实际价格对中国劳动收入份额的变动进行了估算,发现在 1978—2007年间,除北京外,中国大陆地区各省级行政区的劳动收入份额都出现了大幅下降,且其降幅远高于名义价格下的劳动收入份额降幅。张杰等(2012)、Karabarbounis和 Neiman(2014)以及张车伟和赵文(2015)等的研究也都得出了类似结论。

当前,学术界对中国劳动收入份额呈现下降趋势的事实基本不存在异议,但对导致中国劳动收入份额下降的原因却存在不同的看法:一些学者认为,中国产业结构由劳动密集型的农业向资本和技术密集型的工业和服务业转型升级,是导致中国劳动收入份额下降的重要原因(白重恩和钱震杰,2009;罗长远和张军,2009;等)。另一些学者则从劳动力和资本要素的相对市场地位变动的视角,解释了中国劳动收入份额的下降的原因,如 Fichtenbaum(2011)、唐东波(2011)以及魏下海等(2013)都认为中国劳动力较资本的相对供给过剩,是导致劳动收入份额下降的重要原因之一。也有学者从技术进步的要素偏向性视角,探讨了中国劳动收入份额下降的原因。黄先海和徐圣(2009)以及陈宇峰等(2013)认为,中国的技术进步存在资本偏向型的特征,这会导致企业用资本投入代替劳动力,造成劳动收入份额的萎缩。还有学者从开放经济的视角探讨了中国劳动收入份额下降的原因,如张杰等(2012)、余淼杰和梁中华(2014)以及邵敏和黄玖立(2010)等证实了国际贸易和引进外资规模的迅速扩张,也是导致中国劳动收入份额下降的重要原因。上述研究从不同的角度解释了劳动收入份额下降的原因,为后续研究奠定了很好的基础。

中国经济的工业化过程,除了导致劳动收入份额出现持续大幅下降之外,也导致了工业企业不断向特定地区集聚。文东伟和冼国明(2014)使用 1998—2009年中国工业企业数据库,测算了中国工业企业空间集聚程度的EG指数,发现中国大陆地区430个四分位制造业行业中,高度集聚行业(EG指数>0.05)所占比重由 1998年的 2.79%,上升到了 2009年的 10.51%,,中国工业企业的空间集聚水平正在迅速提升,胡翠和谢世清(2014)也得出了类似的结论。企业的空间集聚会对企业产生两方面的主要影响:第一,企业的空间集聚可能会显著推高企业的劳动收入总额。一方面,从劳动力视角来看,企业的空间集聚会给当地的劳动力提供更多的就业机会,这会极大地方便劳动力自身专业技能与工作岗位要求的相互匹配,提高现有劳动力的工资水平;另一方面,从企业视角来看,企业空间集聚形成的“劳动力蓄水池”也会极大地方便企业雇佣到最适合自身需求的劳动力,因此企业可能会扩大雇佣规模。显然,不论是劳动力工资水平上涨还是企业雇佣规模扩大,都会导致企业劳动收入总额上升。Fingleton和Longhi(2013)使用英国数据,Groot等(2014)使用荷兰数据,谢露露(2015)使用中国数据,都证实了企业集聚有利于增加企业的劳动力收入。第二,企业的空间集聚有利于企业生产效率的提高和总产出规模的扩大。空间集聚程度越高,就越有利于企业学习周边邻近的同行业企业的先进技术,雇佣其优秀人才,共享其供销网络,分享其“区位品牌(Regional Brand)①“区位品牌”是指来自同一区域内的某类产品在市场上具有较高的知名度和美誉度,为顾客所信任,该区域的企业在市场开拓中可以凭借区位品牌效应,节约营销费用,迅速打开市场,如景德镇瓷器、义乌小商品等。”声誉,这显然都有利于企业生产效率的提高和总产出规模的扩大。Ciccone和 Hall(1996)使用美国数据,Ciccone(2002)使用欧洲的法国、德国、意大利、西班牙和英国五国数据,范剑勇(2006)和刘修岩(2009)等使用中国数据,都证实了企业空间集聚有利于当地企业生产效率的提高和总产出规模的扩大。

综上,企业空间集聚程度上升,既可能会显著提升企业的“劳动力收入总额”,又可能会显著提升企业的“总产出规模”,且企业“劳动收入份额”即为企业“劳动收入总额”与“总产出规模”之比,那么,企业空间集聚对企业的“劳动收入总额”和“总产出规模”的影响哪一个更加强烈?目前尚未有文献对这一问题进行探讨。本文利用1998—2007年中国工业企业数据库数据,通过构建中国各地级市、国民经济三分位行业层面的企业空间集聚 EG指数(Ellison Glaeser Index),研究了中国工业企业空间集聚对企业劳动收入份额的影响机制及影响程度。本文发现:中国工业企业空间集聚对企业“劳动收入总额”存在高度显著的正向影响,对企业“总产出规模”的影响却并不显著,因此,企业空间集聚显著提升了中国工业企业的“劳动收入份额”。

二、中国工业企业劳动收入份额及空间集聚程度的特征事实

(一)数据来源及处理方式

本文数据来自于 1998—2007年中国工业企业数据库。由于该数据库存在数据缺失、遗漏和错误等问题,所以在使用之前通常需要进行必要的数据筛选。本文参考Brandt等(2012)的做法对中国工业企业数据库进行了整理,删除了从业人数少于 8人或年主营业务收入小于 500万元人民币的规模以下企业,或工业销售产值、工业总产值、工业增加值、年度应付职工薪酬、固定资产原价和固定资产净值≤0,或年度应付职工福利费、中间投入<0,或本年折旧>累计折旧、资产≠负债+所有者权益、流动资产≥总资产、固定资产≥总资产,或注册时间在公元 1600年之前的企业。本文还对所有以货币衡量的名义变量都做了消胀处理。此外,考虑到采矿业、废弃资源和材料回收加工业、电力热力燃气和水的生产和供应业企业的生产经营模式与普通工业企业有本质区别,本文参考 Lu和Tao(2009)以及文东伟和冼国明(2014)等的做法,删除了中国工业企业数据库中的采矿业、废弃资源和材料回收加工业、电力热力燃气和水的生产和供应业企业。

(二)中国工业企业劳动收入份额的测算与特征事实

企业的“劳动收入份额”即为企业“劳动收入总额”与企业“总产出规模”之比。首先,在计算企业劳动收入份额之前,需要界定企业“劳动收入”的内涵。本文参考张杰等(2012)的方法,将企业的“劳动收入”定义为本年“应付职工工资”、“应付职工福利费”和“劳动待业保险费”三者之和①由于 2004年以前养老保险、医疗保险、职工教育费、工会经费、住房公积金和住房补贴等用于劳动者福利的开支数据缺失,为使样本期间内统计口径一致,本文未将其纳入劳动收入。;其次,本文用中国工业企业数据库中的“工业增加值”①2004年中国工业企业的“工业增加值”以“工业增加值=产品销售额-期初存货+期末存货-工业中间投入+增值税”的方法估算。变量来测度企业总产出规模;最后,据此方法,本文使用 1998—2007年中国工业企业数据库计算得到中国工业企业平均劳动收入份额,其演进趋势如图1所示。

图1 1998—2007年中国工业企业平均劳动收入份额趋势图② 为避免极端值对均值的影响,对图1所用的企业劳动收入份额数据进行了上下各5%的缩尾(Winsor)处理。

由图 1可知,在 1998—2007年间,中国工业企业平均劳动收入份额大幅下降,9年间累计降幅高达11.13个百分点,年均降幅为1.24个百分点。由此可见,缓解中国工业企业劳动收入份额持续大幅下降的趋势,对改善劳动者生活质量、促进收入分配公平至关重要。

(三)中国工业企业空间集聚程度的测算与特征事实

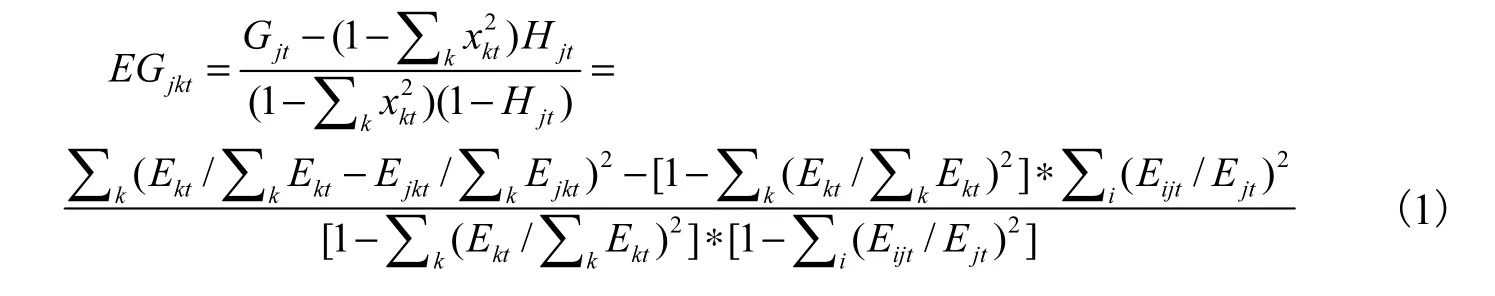

当前,学术界关于企业空间集聚的测度方法主要有两种:一种是 Ellison和Glaeser(1997)提出的 EG空间集聚指数,另一种是 Duranton和 Overman(2005、2008)提出的 DO空间集聚指数。这两种方法各有优势,但由于 DO指数需要企业详细的地理位置信息以测算企业间的地理距离,而中国工业企业数据库目前难以提供这一信息,所以关于中国工业企业空间集聚的研究通常都采用 EG指数。本文参考文东伟和冼国明(2014)、胡翠和谢世清(2014)等的方法,使用 1998—2007年中国工业企业数据库数据,在国民经济行业分类三分位行业和地级市层面③本文中的“地级市”包含同级别的自治州、地区和盟,北京、天津、上海和重庆四个直辖市也视为“地级市”处理。测算了中国工业企业的空间集聚EG指数。EG指数越大,代表企业空间集聚程度越高,具体计算方式如下:

式(1)中的下角标 i、j、k和 t分别代表企业、行业(国民经济行业分类三分位行业)、地区(地级市)和年份,xkt为t年k地区所有行业的总雇佣规模(Ekt)占全国所有行业总雇佣规模(ΣkEkt)的比例,即 xkt=Ekt/ΣkEkt。式(1)中的 Gjt为 Krugman(1991)以及 Audretsch和 Feldman(1996)构建的“产业空间基尼系数”,计算公式为 Gjt=Σk(xkt-sjkt)2,其中 sjkt为 t年 j行业在 k地区的雇佣规模与 j行业在全国雇佣总规模之比,即 sjkt=Ejkt/ΣkEjkt,反映 t年 j行业全国雇佣规模的地区分布状况。显然,若sjkt=xkt,即 j行业雇佣规模的地区分布与所有行业全国雇佣总规模的地区分布相同,则Gjt=0;反之,j行业雇佣规模的地区分布与全国雇佣规模的地区分布差异越大,则 Gjt越接近于 1。式(1)中 Hjt=Σi(Eijt/Ejt)2为 j行业的赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index),反映j行业内的企业竞争程度,其中Eijt为t年j行业中企业i的雇佣规模。显然,Hjt越接近于1,市场结构越垄断;Hjt越接近于0,市场结构越竞争。本文计算所得的中国工业企业 EG指数在 1998—2007年间的动态演进过程如图2所示。

图2 1998—2007年中国工业企业空间集聚EG指数趋势图

由图 2可知,中国工业企业的空间集聚程度呈现显著的正偏态分布,右尾较长①EG指数核密度分布图的右尾过长,图2的横轴只展示0~0.05的部分,完整图形备索。。从1998到2007年,中国工业企业空间集聚EG指数的峰值呈现明显右移且大幅降低的趋势,这说明在此期间中国工业企业的空间集聚程度呈现显著的上升态势。不过,按Ellison和 Glaeser(1997)提出的标准来看,中国工业企业的空间集聚水平仍较低,以2007年为例,本文使用的样本数据中 28.77万家企业中,有 72.75%,的企业空间集聚EG指数较低(<0.02);有22.39%,的企业空间集聚EG指数属于中等水平(≥0.02且<0.05);仅有4.86%,的企业空间集聚EG指数较高(≥0.05)。不过另一方面,这也表明只要通过合理的产业政策和区域发展政策引导,中国工业企业的空间集聚程度仍有非常大的提升空间。

三、模型设定与数据说明

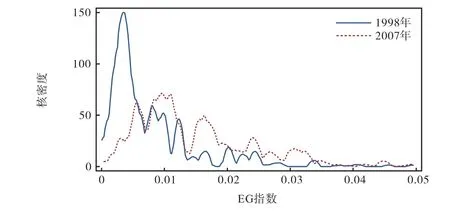

为研究企业空间集聚对企业劳动收入份额的影响,本文设计了如式(2)所示的计量模型:

式(2)中的下角标 i、j、k、t分别代表企业、行业、地区和年份。LSit+1为 i企业 t+1年的劳动收入份额,即为企业“劳动收入总额(wage)”与“工业增加值总额(va)”之比,因此,通过将式(2)中的被解释变量 LSit+1替换为企业“劳动收入总额”与“工业增加值总额”的自然对数 ln_wageit+1和 ln_vait+1,便可以对企业空间集聚影响企业劳动收入份额的路径机制进行初步分解。在使用中国工业企业数据库计算企业“劳动收入份额”的方法上,也有文献使用企业“劳动收入”占企业“劳动、资本和政府总收入”①资本收入=年度净利润+年度折旧;政府收入=应交所得税+应交增值税+产品销售税金及附加+管理费用中的税金-政府补贴。之比的计算方式进行测算,但这一方式涉及的会计科目过多,再加之中国工业企业数据库的数据质量问题,出现错误的概率更高,因此本文直接使用企业“劳动收入总额”与企业“工业增加值总额”之比的方式来测度企业“劳动收入份额”②感谢匿名审稿人提出的这一建议。,不过,本文还是以“劳动收入总额”与“劳动、资本政府总收入”之比的方法定义了一个劳动收入份额的替代变量 LS_2it,用作稳健性检验,以保证实证结论的稳健性。此外,由前文中的式(1)可知,本文测算企业空间集聚EG指数的方法主要依据的是“劳动力市场数据”,即某地区、某行业内部企业间“雇佣规模”的集聚程度,但仅仅使用这一种方法测度企业空间集聚 EG指数可能会存在严重的测度误差,进而影响实证结果的稳健性。因此,本文还使用“工业销售产值”代替“雇佣规模”,测算了另一个基于“产品市场数据”的企业空间集聚EG指数(EG_projkt)③EG_projkt的计算方式仅需将式(1)中的企业和行业地区“雇佣规模”替换为企业和行业地区的“工业销售产值”即可。,以保证实证研究结论的稳健性。

式(2)中的其他企业层面的控制变量包括:企业在其所处三分位行业和地级市的劳动力市场份额(lmshareit)与产品市场份额(mshareit)④lmshareit为企业雇佣规模与其所处三分位行业和地级市的总雇佣规模之比;而与 lmshareit相对应的依据产品市场数据测算的企业产品市场份额 mshareit为企业工业销售产值与其所处三分位行业和地级市的总销售规模之比。、全要素生产率(op_tfpit)⑤本文采用的是Olley-Pakes的方法计算企业全要素生产率,产出设定为工业增加值。、雇佣规模的自然对数(ln_workerit)、人均工资的自然对数(ln_pcwageit)、人均资本的自然对数(ln_pckit)①企业的人均资本为企业总资产与雇佣人数之比的自然对数。、负债率(debtratioit)②企业的负债率=企业负债/总资产。、年龄的自然对数(ln_ageit)、是否出口的虚拟变量(ex_dumit)、是否享有政府补贴的虚拟变量(sub_dumit)、是否有新产品在售的虚拟变量(inno_dumit),以及企业所有权类型的虚拟变量,包含国有企业(gy_dumit)、外国投资企业(wz_dumit)和港澳台资企业(gat_dumit)。εijkt为随机误差项。

3.城乡差距仍然是影响基本公共服务均等化供给的主要阻碍性因素。城乡差距影响均等化指数的系数为正,说明城乡差距使得公共服务均等化程度降低。

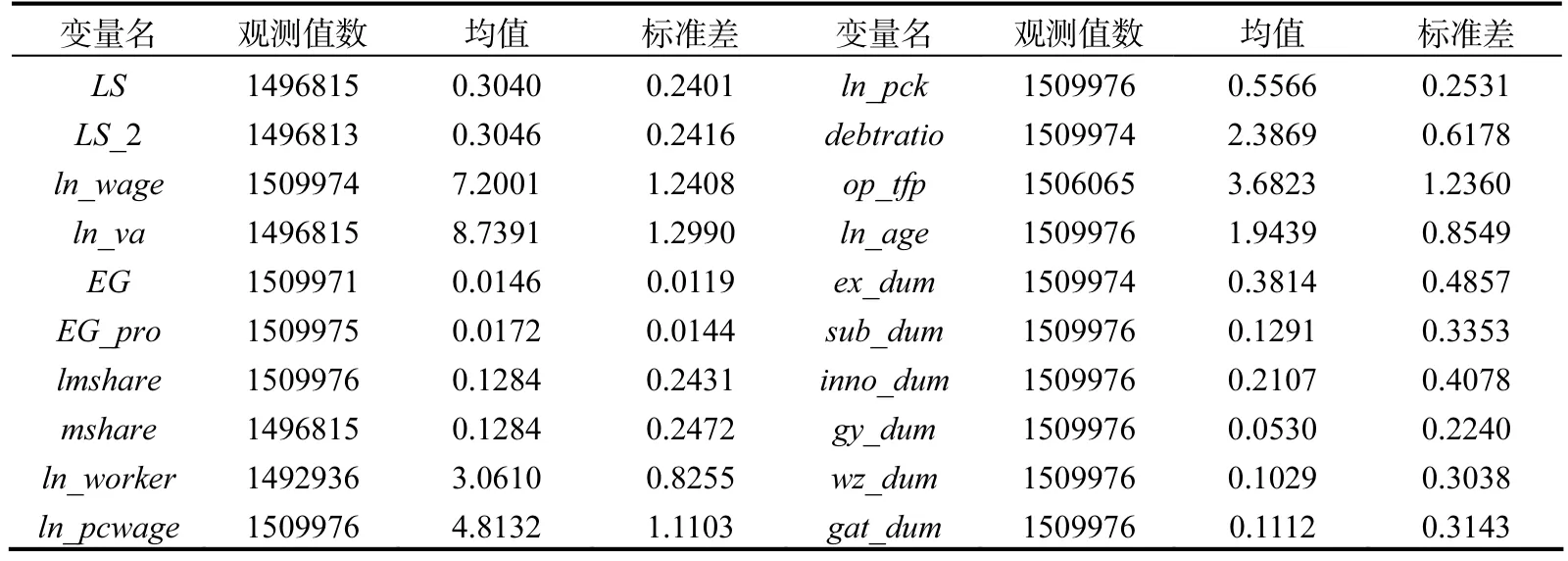

表1 主要变量的描述性统计表

在计量分析中,普遍存在的测量误差、遗漏变量等都会导致回归结果并不可靠,本文主要采取以下策略尽可能控制这些问题对回归结果的不利影响:第一,本文在对式(2)计量模型的 OLS回归分析中同时控制年度和三分位行业的固定效应,可以在很大程度上解决遗漏变量导致的内生性问题。第二,使用加总的宏观经济变量对微观经济变量进行回归分析,会导致回归标准误产生向下的偏误(Moulton,1990),因此,本文在所有 OLS回归中,都在地级市层面进行了聚类(cluster)③为了在地级市层面使用聚类稳健标准误,本文删除了在样本观测期间内企业营业地点不在同一个地级市的样本企业,这一作法也有利于剔除掉在工业企业数据库跨年合并中被误归类为同一企业的错误样本。,使用聚类稳健标准误进行统计推断。第三,本文的核心解释变量——“企业空间集聚 EG 指数”属于“行业-地区汇总型”变量,而被解释变量为企业层面变量,没有理由认为单一企业的劳动收入份额会影响其所在地级市和三分位行业的整体企业空间集聚程度,因此不会存在严重的反向因果关系,不过本文还是采取了将所有解释变量都滞后一期的办法,以缓解可能存在的互为因果的内生性问题。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

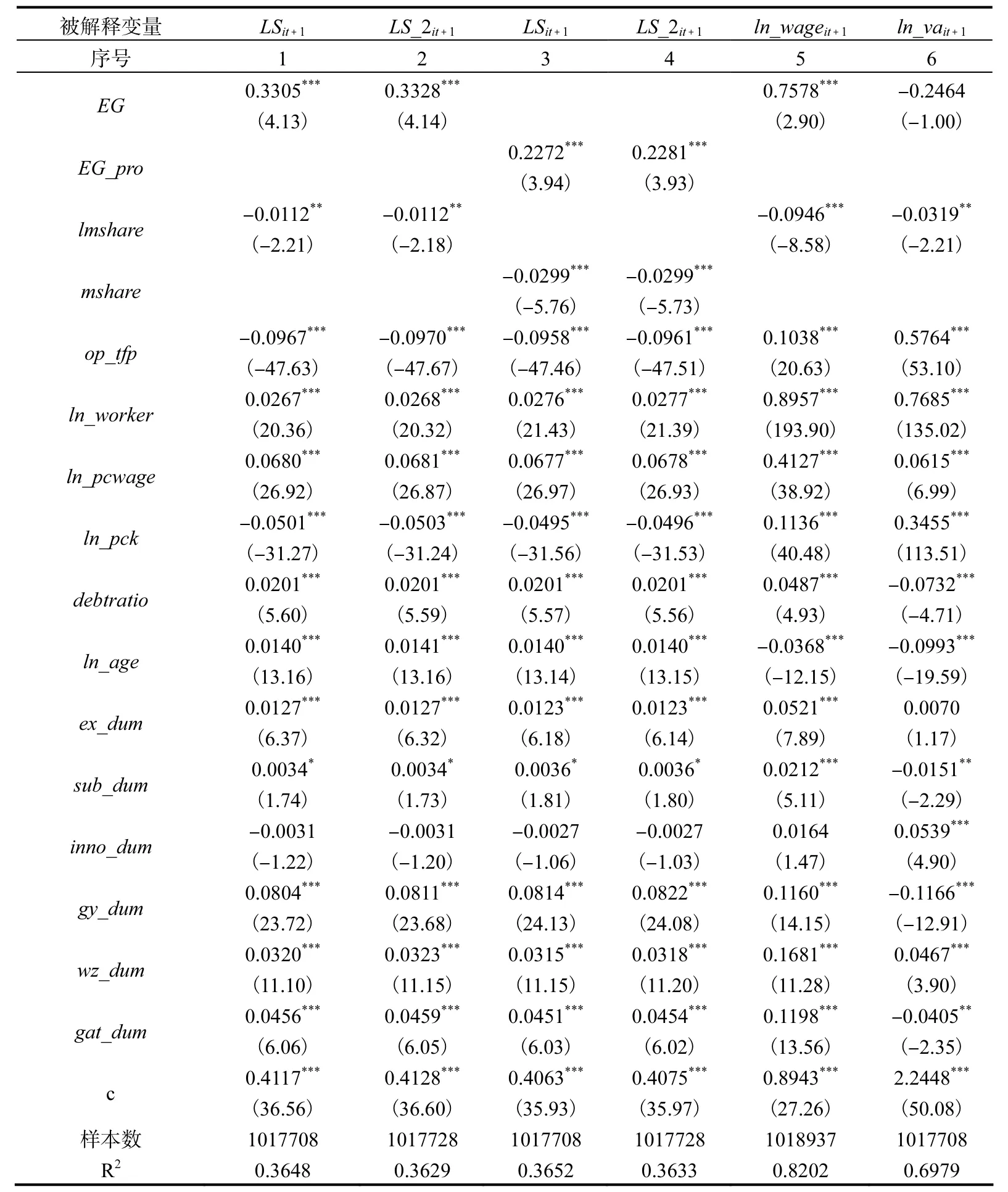

计量模型式(2)的基准回归结果如表2所示。

表2 全样本基准回归结果

由表 2的第 1—4列回归结果可知,无论是使用不同的数据来源测度企业的空间集聚 EG指数(EG和 EG_pro),还是使用不同的计算方式测度企业的劳动收入份额(LS和 LS_2),企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入份额的回归系数均高度显著为正,这表明企业空间集聚程度上升有利于提升企业劳动收入份额。正如前文中图 2所示,在样本观测期内,中国工业企业空间集聚水平还较低,提升空间仍非常大。因此,可以预期的是,随着中国未来工业企业空间集聚程度的进一步提升,中国工业企业劳动收入份额持续大幅下降的趋势将得到一定程度的缓解。由于表 2的第 1—4列回归结果并不存在显著差异,这证明了本文实证结论具有高度稳健性,由于使用劳动力市场数据测算的企业空间集聚指数(EG)和以企业“劳动收入总额”与“工业增加值总额”之比测度的企业“劳动收入份额(LS)”经济含义更加直观具体,所以本文的后续分析仅以第1列回归结果为准。

由于本文定义的企业劳动收入份额(LS)为企业“劳动收入总额(wage)”与“工业增加值总额(va)”之比,因此,通过将计量模型式(2)中的被解释变量 LSit+1替换为企业劳动收入总额与工业增加值总额的自然对数 ln_wageit+1和 ln_vait+1,便可以对企业空间集聚影响企业劳动收入份额的路径机制进行初步分解。由表 2第 5—6列的回归结果可知,企业空间集聚 EG指数上升之所以有利于提升企业劳动收入份额,主要是因为其对企业“劳动收入总额(ln_wage)”存在显著的正向影响。一方面,企业的空间集聚会给当地的劳动力提供更多的就业机会,这会极大地方便劳动力自身专业技能与工作岗位要求的相互匹配,提高现有劳动力的工资水平,在企业雇佣规模不变的条件下,这有利于企业劳动收入总额的提升;另一方面,企业空间集聚形成的“劳动力蓄水池”也会极大地方便企业雇佣到最适合自身需求的劳动力,因此企业可能会扩大雇佣规模,在企业人均工资水平不变的条件下,这显然也有利于企业劳动收入总额的提升。表 2第 6列回归结果中,企业空间集聚 EG指数对企业“工业增加值总额(ln_va)”的回归系数并不显著,这表明中国工业企业的空间集聚并没有显著提高集聚企业的总产出规模,这可能是由于在样本观测期内中国工业企业的空间集聚水平还较低,同行业企业之间能享受到企业空间集聚带来的“技术溢出”效应还非常有限。

(二)企业空间集聚影响企业劳动收入份额路径机制的进一步探讨

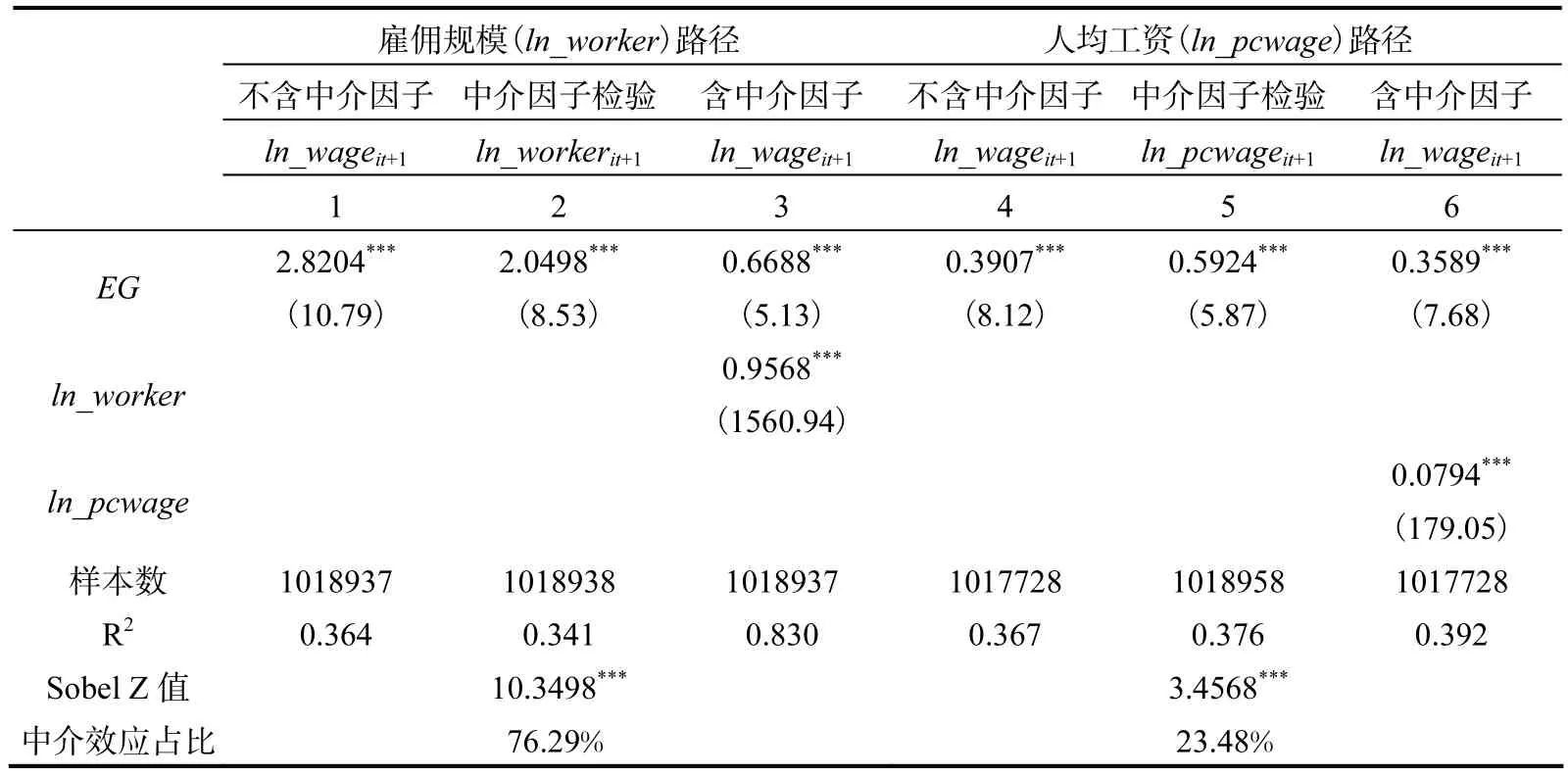

虽然在上述分析中我们已经对企业空间集聚影响企业劳动收入份额的路径机制进行了初步分析,由表 2第 5—6列的回归结果已知企业空间集聚之所以会有利于提升企业劳动收入份额,主要是因为其对企业劳动收入份额的分子——“劳动收入总额(ln_wage)”存在显著的正向影响,且没有显著影响企业劳动收入份额的分母——“工业增加值总额(ln_va)”,但是,企业空间集聚又是通过哪些具体渠道推高了企业的“劳动收入总额(ln_wage)”呢?企业空间集聚既有可能会形成“人才集聚”效应,让企业享有更大的“劳动力蓄水池”,找到最适合企业的劳动力,扩大雇佣规模,导致企业的劳动收入总额上升,又有可能让劳动力拥有更多的工作岗位可以选择,加剧企业在劳动力市场上对优秀人才的竞争,形成“工资溢价”,进而推高企业的劳动收入总额。为了区分上述两种不同的路径机制,本文采用 Baron和 Kenny(1986)提出的Sobel中介因子检验方法,对“雇佣规模(ln_worker)”和“人均工资(ln_pcwage)”两个变量,是否在企业空间集聚推高“企业劳动收入总额(ln_wage)”的过程中发挥了“中介效应”进行检验,结果如表3所示。

表3 企业空间集聚影响企业劳动收入总额的Sobel中介效应检验

表3的第1—3列为“雇佣规模(ln_worker)”是否为企业空间集聚影响企业劳动收入总额的中介因子的检验结果:在第 1列不加入中介因子的回归结果中,企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入总额的回归系数在 1%,的水平下显著为正,即企业空间集聚有利于提升企业劳动收入总额;在第 2列针对中介因子的检验结果显示,企业空间集聚 EG指数对企业雇佣规模的回归系数在 1%,的水平下显著为正,即企业空间集聚显著增加了企业的雇佣规模;在第 3列加入中介因子的回归结果显示,虽然企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入总额的回归系数仍在 1%,的水平下显著为正,但系数绝对值大幅下降,Sobel Z统计量高度显著,说明“雇佣规模(ln_worker)”在企业空间集聚影响企业劳动收入总额的过程中起到了“部分中介”作用,且中介效应占比高达76.29%,。

表3的第4—6列为“人均工资(ln_pcwage)”是否为企业空间集聚影响企业劳动收入总额的中介因子检验结果:在第 4列不加入中介因子的回归结果中,企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入总额的回归系数在 1%,的水平下显著为正;第 2列针对中介因子的检验结果显示,企业空间集聚 EG指数对企业人均工资的回归系数在 1%,的水平下显著为正,即企业空间集聚显著提高了企业的人均工资水平;第 3列加入中介因子的回归结果显示,虽然企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入总额的回归系数仍在 1%,的水平下显著为正,但系数绝对值也出现了小幅下降,Sobel Z统计量也在 1%,的水平下高度显著,这说明“人均工资(ln_pcwage)”在企业空间集聚影响企业劳动收入总额的过程中也起到了“部分中介”作用,但中介效应占比仅为 23.48%,,尚不及“雇佣规模(ln_worker)”变量中介效应的三分之一。

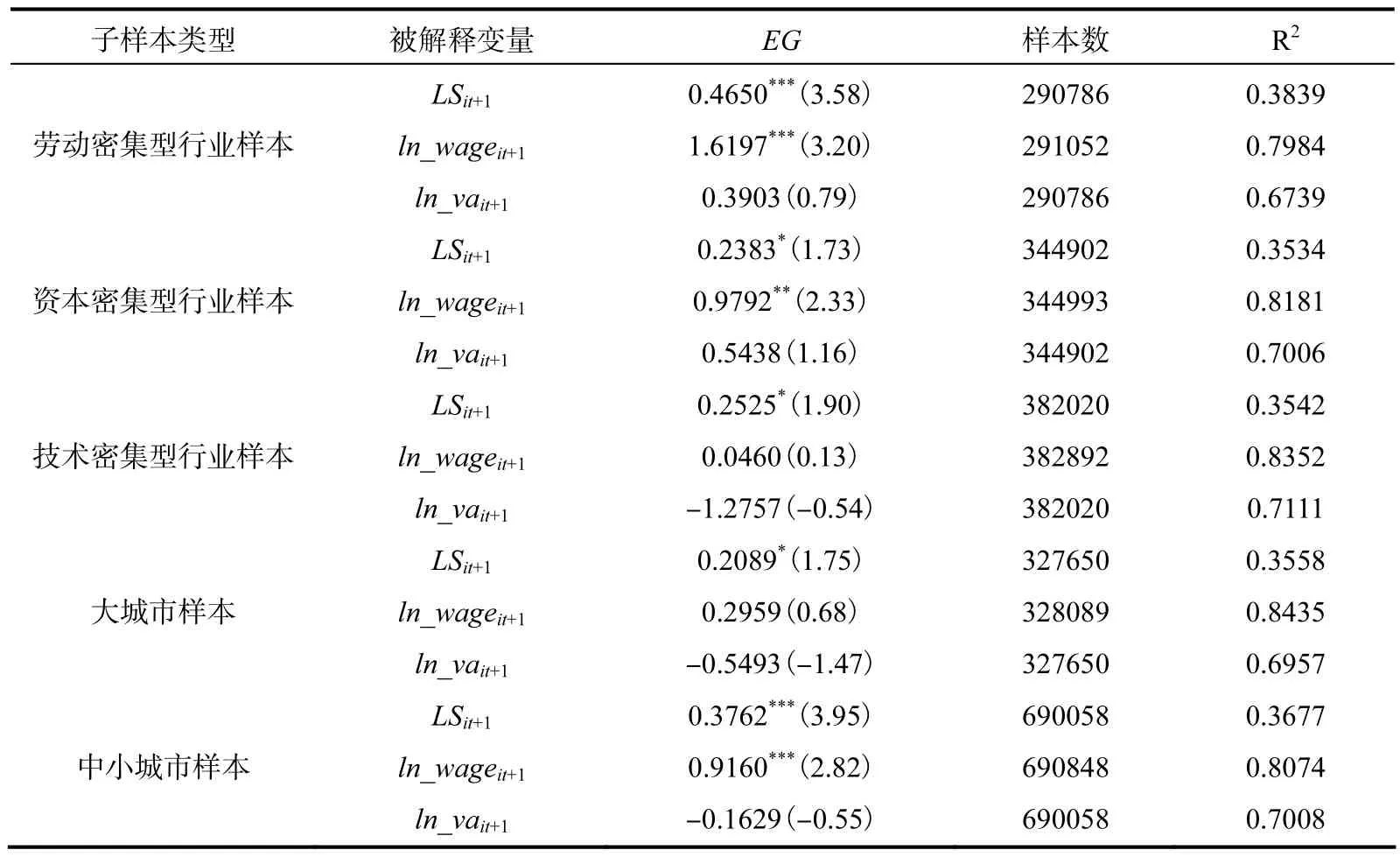

(三)企业空间集聚影响企业劳动收入份额的异质性检验

上述研究结论表明中国工业企业空间集聚有利于提高企业劳动收入份额,但是上文中的实证分析过程没有充分考虑到企业所属细分工业行业和所处城市的异质性特征,因此,本文将全部工业行业按要素密集型特征,划分为“劳动密集型行业”、“资本密集型行业”和“技术密集型行业”三种类型①借鉴鲁桐和党印(2014)的方法,本文中的“劳动密集型行业”包括:农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装鞋帽制造业、皮革羽毛绒及其制品业、木材加工及木竹滕棕草制品业、家具制造业;“资本密集型行业”包括:造纸及纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教体育用品制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业;“技术密集型行业”包括:金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其它电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用品制造业、工艺品及其他制造业。,并将所有地级市按城市行政级别,划分为“大城市”和“中小城市”两种类型②本文中的“大城市”包括:北京、上海、天津和重庆4个直辖市,沈阳、长春、哈尔滨、石家庄、济南、太原、呼和浩特、南京、杭州、合肥、福州、南昌、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐 28个省会城市,以及大连、青岛、宁波、厦门和深圳5个计划单列市;其他城市均为“中小城市”。,进行了子样本异质性检验,具体结果如表4所示。

对比表 4中的劳动密集型、资本密集型和技术密集型行业样本回归结果可知,劳动密集型行业企业空间集聚EG指数对企业劳动收入份额的回归系数在1%,的水平下显著为正,而资本和技术密集型行业企业空间集聚EG指数对企业劳动收入份额 的回归系数都仅在 10%,的水平下显著为正,且系数绝对值仅约为劳动密集型行业样本的一半。造成这种差异的原因主要是资本和技术密集型行业企业的要素投入结构中劳动力占比很低,即使企业空间集聚给其带来了更大规模和更多种类的“劳动力蓄水池”,这些企业可能也并不会选择投入更多的劳动力来代替资本和技术要素,所以在表 4的劳动密集型行业样本回归结果中,企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入总额(ln_wage)的回归系数在 1%,的水平下显著为正,而在资本密集型行业样本中,这一系数仅在5%,的水平下显著为正,在技术密集型行业样本中,这一系数则并不显著。

表4 企业空间集聚对企业劳动收入份额的行业和城市异质性

对比表 4中的大城市和中小城市样本回归结果可知,在中小城市样本中,企业空间集聚 EG指数对企业劳动收入份额的回归系数在 1%,的水平下显著为正,且这主要是由于中小城市企业空间集聚显著推高了中小城市企业的劳动收入总额(ln_wage);而在大城市样本中,企业空间集聚EG指数对企业劳动收入份额的回归系数仅在10%,的水平下显著为正,且企业空间集聚EG指数对大城市企业的劳动收入总额(ln_wage)和工业增加值总额(ln_va)都不存在显著影响。上述差异表明中国工业企业空间集聚程度上升对企业劳动收入份额的推升作用主要发生在中小城市,这可能是由于大城市的劳动力规模和种类都要远比中小城市丰富,大城市已经具备的庞大的“劳动力蓄水池”,使得大城市的劳动力供给总体上非常充足,因此大城市企业空间集聚程度的小幅上升,并不会给其企业的劳动收入总额(ln_wage)和劳动收入份额(LS)带来非常显著的冲击。例如,相比于中小城市企业而言,同行业企业集聚导致大城市企业不得不大幅度提高工资水平以抢夺劳动力的可能性会更低。

上述结论表明,通过积极的产业政策和区域发展政策,重点引导中小城市的劳动力密集型行业企业形成空间集聚,有利于提高这些企业的劳动收入总额和劳动收入份额,是缓解中国企业劳动收入份额持续大幅下降的有效手段之一。

五、结 论

党的十九大明确提出要“坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制,促进收入分配更合理、更有序”。国家“十三五”规划也强调要“坚持居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步,……,调整优化国民收入分配格局,努力缩小全社会收入差距”。因此,深入研究中国企业劳动收入份额下降的原因,把握在各种因素综合影响下中国未来劳动收入份额的变动趋势,对收入分配改革政策的制定具有十分重要的现实意义。

本文采用中国工业企业微观数据,研究了企业空间集聚对企业劳动收入份额的影响,发现企业空间集聚会显著增加集聚企业的雇佣规模和劳动力工资水平,进而有助于提升企业的劳动收入份额。因此,随着未来中国工业企业空间集聚程度的不断增强,中国企业劳动收入份额持续大幅下降的趋势将得到一定程度的缓解。此外,对子样本的回归结果则显示:企业空间集聚对企业劳动收入份额的正向影响主要存在于劳动密集型行业和中小城市,因此,通过积极的产业政策和区域发展政策,重点引导中小城市的劳动力密集型行业企业形成空间集聚,是缓解中国企业劳动收入份额下降的有效手段之一。

[1] 白重恩,钱震杰. 国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J]. 经济研究,2009(3):27-41.

[2] 陈宇峰,贵斌威,陈启清. 技术偏向与中国劳动收入份额的再考察[J]. 经济研究,2013(6):113-126.

[3] 范剑勇. 产业集聚与地区间劳动生产率差异[J]. 经济研究,2006(11):72-81.

[4] 胡 翠,谢世清. 中国制造业企业集聚的行业间垂直溢出效应研究[J]. 世界经济,2014(9):77-94.

[5] 黄先海,徐 圣. 中国劳动收入比重下降成因分析[J]. 经济研究,2009(7):34-44.

[6] 刘修岩. 集聚经济与劳动生产率:基于中国城市面板数据的实证研究[J]. 数量经济技术经济研究,2009(7):109-119.

[7] 鲁 桐,党 印. 公司治理与技术创新:分行业比较[J]. 经济研究,2014(6):115-128.

[8] 罗长远,张 军. 经济发展中的劳动收入占比[J]. 中国社会科学,2009(4):65-79.

[9] 聂辉华,江 艇,杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济,2012(5):142-158.

[10] 邵 敏,黄玖立. 外资与中国劳动收入份额——基于工业行业的经验研究[J]. 经济学(季刊),2010(4):1189-1210.

[11] 唐东波. 全球化与劳动收入占比:基于劳资议价能力的分析[J]. 管理世界,2011(8):23-33.

[12] 魏下海,董志强,黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额?——理论分析与来自中国民营企业的经验证据[J]. 经济研究,2013(8):16-28.

[13] 文东伟,冼国明. 中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势:1998—2009年[J]. 世界经济,2014(3):3-31.

[14] 翁 杰,周 礼. 中国工业部门劳动收入份额的变动研究:1997—2008年[J]. 中国人口科学,2010(4):31-45.

[15] 谢露露. 产业集聚和工资“俱乐部”:来自地级市制造业的经验研究[J]. 世界经济,2015(10):148-168.

[16] 余淼杰,梁中华. 贸易自由化与中国劳动收入份额——基于制造业贸易企业数据的实证分析[J]. 管理世界,2014(7):22-31.

[17] 张 杰,卜茂亮,陈志远. 中国制造业部门劳动报酬比重的下降及其动因分析[J]. 中国工业经济,2012(5):57-69.

[18] 张 杰,陈志远,周晓艳. 出口对劳动收入份额抑制效应研究——基于微观视角的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究,2012(7):44-60.

[19] 张车伟,赵 文. 中国劳动报酬份额问题——基于雇员经济与自雇经济的测算与分析[J]. 中国社会科学,2015(12):90-112.

[20] 周明海. 实际劳动收入份额变动的估算及其变动趋势[J]. 中国人口科学,2014(1):108-116.

[21] Audretsch D. B.,Feldman M. P. R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production[J]. American Economic Review,1996,86(3):630-40.

[22] Brandt L.,Van Biesebroeck J.,Zhang Y. Creative Accounting or Creative Destruction:Firm Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing[J]. Journal of Development Economics,2012,97(2):339-51.

[23] Ciccone A. Agglomeration Effects in Europe[J]. European Economic Review,2002,46(2):213-27.

[24] Ciccone A.,Hall R. E. Productivity and the Density of Economic Activity[J]. American Economic Review,1996,86(1):54-70.

[25] Duranton G.,Overman H. G. Exploring the Detailed Location Patterns of UK Manufacturing Industries Using Micro-Geographic Data[J]. Journal of Regional Science,2008,48(1):213-43.

[26] Duranton G.,Overman H. G. Testing for Localization Using Micro-Geographic Data[J]. The Review of Economic Studies,2005,72(4):1077-106.

[27] Ellison G.,Glaeser E. L. Geographic Concentration in U. S. Manufacturing Industries:A Dartboard Approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[28] Fichtenbaum R. Do Unions Affect Labor's Share of Income:Evidence Using Panel Data[J].American Journal of Economics and Sociology,2011,70(3):784-810.

[29] Fingleton B.,Longhi S. The Effects of Agglomeration on Wages:Evidence from the Micro-level[J]. Journal of Regional Science,2013,53(3):443-63.

[30] Groot S.,Groot H. L.,Smit M. J. Regional Wage Differences in the Netherlands:Micro Evidence on Agglomeration Externalities[J]. Journal of Regional Science,2014,54(3):503-23.

[31] Karabarbounis L.,Neiman B. The Global Decline of the Labor Share[J]. The Quarterly Journal of Economics,2014,129(1):61-103.

[32] Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-99.

[33] Lu J.,Tao Z. Trends and Determinants of China's Industrial Agglomeration[J]. Journal of Urban Economics,2009,65(2):167-80.

[34] Moulton B. R. An Illustration of a Pitfall in Estimating the Effects of Aggregate Variables on Micro Units[J]. Review of Economics and Statistics,1990,72(2):334-38.