京津冀产业协同发展评价模型研究

, ,

(天津理工大学管理学院,天津 300384)

京津冀地区是中国北方沿海核心综合经济区之一。2014年2月26日,国家主席习近平在北京主持召开京津冀协同发展座谈会上强调,要着力加快推进产业对接协作[1]。2017年4月,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。由此可见,区域产业协同发展是当今经济理论研究的热点和难点,而对于协同的概念多用于创新协同,运用于产业方面的却少之又少,产业如何协同发展以及产业协同的指标如何建构是亟需研究和解决的重要课题,基于此,从逻辑层面分析产业协同机理,将协同发展与错位发展及分工发展进行辨析和梳理,并构建新的产业协同发展评价模型,为区域产业协同发展提供理论依据。

一、 产业协同发展的时代内涵及表现形式

产业协同发展理论可以追溯至哈肯的协同理论[2],该理论认为京津冀任何一个系统内的子系统之间的相互作用决定了该系统的整体行为,从而形成协同效应。而产业协同发展[3]就是指两个或两个以上的产业从追求各自独立的系统演化向追求产业间的相互促进[4]、共同发展转变,从而成为一种以互惠双赢为动力的新型系统。

产业协同发展是在一个大的区域内,各个次级地区之间在发展同一产业(行业)的过程中,彼此存在联系和关系的系统。其内涵可表述为充分利用区域内的产业资源要素,科学统筹区域内各地区产业布局和发展规划,有效组织和开展地区之间产业经营和科技创新合作活动,合理调节地区间的经济利益并达成共赢,逐步形成和优化地区之间密切关联的产业联系,实现整个区域产业的不断升级。

产业协同发展应着眼于提升资源的利用率,充分合理的利用区域内的资源要素[5],最大限度发挥这些资源要素的潜力。

产业协同发展必须统筹规划区域内的产业布局[6],合理进行产业布局,规划发展,制定战略。区域产业结构协同需要形成一个优势互补、合理分工、协调发展的产业布局体系,主要表现在区域内部与区域外部产业及产业内部比例关系相互适应,各个层次的产业及其内部之间增长与发展速度相互协调以及各产业部门的联系、变动和流向符合区域经济发展的一般规律;同时还表现在外向型经济发展的一体化,即通过制定共同的产业政策、开展广泛的外向型经济合作,最终形成一个合理分工、互惠互利、共同发展的一体化格局。如果区域产业结构趋同现象严重,产业内部传递意识不强,就会影响整个区域产业结构的优化与升级。区域产业结构协调不仅要符合产业结构升级和转换的要求,而且要为产业结构向高度化不断完善创造条件。区域产业结构协调的衡量标准:一是合理地利用区域的自然资源;二是产业具有明显的区域特色;三是区域产业能够提供与区域发展水平相适应的产品;四是区域产业能够合理开发和利用先进技术,具有一定的创新能力[7];五是在实现产业发展中必须有利于区域生态环境保护。值得指出的是,要合理处理地区间、企业间的利益关系,形成紧密结合与分工合理的产业体系和产业链条。

协同需要进行科技创新[8]和管理创新以及产业组织形式创新,从而促进区域发展和产业升级。创新是引领发展的第一动力,面对经济发展新常态,寻找产业发展新动力,特别是创新,正成为重要引擎,新主体不断涌现、新业态高速扩张、新产业较快发展,抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。例如京津冀最大的优势就是创新资源丰富,最大的潜力是创新驱动。区域产业协同发展的根本动力在于创新驱动,核心也是构建区域产业协同创新共同体。未来的区域协同发展,应在吸引人才方面做出努力,通过人才引进来带动产业的引进。区域内要共建技术创新和交易平台,设立跨区域产业技术创新联盟,支持企业从高等院校、科研院所、跨区域共建一批产学研创新实体。

产业发展阶段不同,产业协同发展的表现形式和内容也不同。市场能够主导产业的发展,但却不能主导产业发展的协同,尽管在产业协同发展的过程中,要充分尊重和利用市场的规律和规则,但是协同产业发展的角色、协同产业发展的内容和方式应另辟蹊径。产业协同发展的主要表现形式和内容有以下3种。

(1) 松散型的政府协同形式。协同主体为政府及有关部门,其协同内容为规划协调及行业政策的制定。

(2) 半紧密型的产业中介组织协同形式。协同主体为产业联盟和行业协会,其协同内容为信息传递,行业标准和行规行约的制定,推动企业组织结构的改组和调整,指导产业开发新产品,增加生产能力,组织科技创新等。

(3) 紧密型的组建公司集团形式。协同主体为企业集团等,通过组建全区域的联合企业集团,即建立一个总公司(大集团),下设分公司,统一经营,独立核算,形成紧密合作的组织形式,其协同内容为开展项目合作,开拓市场和协同创新等。

二、 产业协同发展的定量评价

1. 相关定量评价模型评述

对于产业协同,学者运用了很多方法进行协同度的测量及评价。郑季良[9]选择反映经济、环境、社会绩效的序参量指标。臧维、秦凯和于畅[10]在基于资源视角的京津冀高新技术产业协同创新研究中构建了协同度评价指标体系,认为高新技术产业协同创新体系由创新主体子系统和创新环境子系统构成,而且高新技术产业协同创新体系中创新主体和创新环境间实现协同作用的主要载体是资金、技术等资源且创新主体、创新环境间协同的主要表现是创新活动所需的关键资源的流动和转移。

构建复合系统协同度评价模型首先要设定两个子系统,将刻画协同创新系统创新机制和运行情况的若干指标设为序参量,运用几何平均法求得子系统的有序度,再将各子系统的有序度代入协调度的计算公式即得整个系统的协调度。选取一系列指标,例如高新技术产业R&D人员全时当量和高新技术产业科研经费总额主要反映各地区高新技术产业创新活动的资源投入情况;高新技术产业新产品销售收入主要反映各地区高新技术产业的创新活动成果等。通过搜集指标数据,利用构建的模型进行协同度的评价。

周宛君和王俭平[11]在京津冀电子及通信设备制造业协同度研究中基于复合系统协调度模型构建了经济和科技子系统的评价指标体系。将刻画系统经济和科技情况的若干指标设为序参量,再将序参量运用几何平均法求得子系统的有序度,并将各子系统的有序度代入协调度的计算公式即得整个系统的协调度。

王晓文和王卓[12]在京津冀产业协同成熟度研究中通过灰色关联度法构建了协同度评价指标体系,文章基于灰色关联度分析法,分析协同成熟度。通过利用产值比重,固定资产投资比重和从业比重等指标计算各个层次产业的关联度从而分析了京津冀产业协同情况。

上述产业发展协同度的定量评价文献,均有一定的道理,也能给人一定的启发,但也有值得商榷之处。核心的问题是最终量化的数值能否真实准确地反映一个区域内产业发展的协同状况。毫无疑问,产业从业人数、资产总额、营业收入、产业利税、高新技术产业科研经费总额、地方科技研发经费占GDP的比重等指标,是反映产业发展状况和科技水平的重要指标,但这仅仅是反映某一地区的情况,却不能反映区域内各个地区间的产业发展的联系,更与地区之间产业发展协同与否毫不相关。诚然,评价指标体系中的各项指标,各地区之间可以比较,可这只能说明各地区之间产业发展某一方面的差异,但这种产业发展水平的差异与产业发展协同关系并不是一码事,还有对各个地区的各项指标进行复杂的数学演算,从而得出一些数值,这些数值虽能在一定程度上说明各个地区产业发展的变化和趋势,但被认定为各地区之间的产业发展协同度,却颇令人费解。总之,受他人研究成果的启发,很难用一套现成的统计指标对产业发展协同状况进行定量评价,而建立合理的指标体系[13]是产业协同发展评价的关键。

2. 定量评价模型的建立

(一) 总体设计的构想

综上所述,产业协同发展的定量评价很难找到一套可供使用的统计指标:产业协同发展的概念社会普遍性不强,在社会统计渠道中没有设立对应的专门统计指标;类似产业协同发展[14]一类的概念,多是以经济发展的方针、战略、措施提出的,有一定的特殊性和历史局限性,短时间内也难以设计普遍适用的考核指标体系。因此,设计思路须从指标体系中跳出来,转向从考量产业协同发展的关联因素入手,即全方位、多角度、多维度地考量产业协同发展同哪些因素有关,哪些因素能起到产业协同发展的促进和阻滞作用[15],并将这些因素依作用程度加以赋值和确权,最终利用数学模型对产业协同发展度做出定量评价。

(二) 维度设计

产业协同发展协同度的考量维度设计非常重要,它是决定定量评价方法能否成立,以及科学性、应用性的关键。因此,维度设计必须坚持以下原则:第一,维度的选择不必巨细不分,求多求全,但一定要同产业协同发展有内在的本质的关系,确能对产业协同发展起到实质上的影响和作用;第二,各个维度的作用是否存在,及其作用程度的确定,要有客观依据,保证维度的赋值,确权有较高的说服力和认同度;第三,维度的设计要从社会实践出发,紧贴工作实际,以方便信息获取,开展社会调研和访谈活动。

依据上述设计原则,按文献法及专家访谈法找出内在因素,其中产业协同发展的主体涉及到政府层面,行业协会及中介组织层面和企业层面[16],依据产业协同机理和以上产业协同主体设计了以下10个维度。

(1) 政府对产业发展规划的沟通协调,可以避免重复建设及重复竞争,从而形成合理的分工,进而合理利用区域资源,从而结成一个完整的分工合理的产业体系,对产业协同起到很重要的作用。

(2) 行业协会与中介组织对产业发展的沟通协调,为产业协同发展创造良好的环境,充分履行服务职能,发挥桥梁与纽带作用,积极促进中介组织的沟通与联系,对产业协同发展起到一定的作用。

(3) 政府对地区间产业转移利益协调,通过打破行政区划限制,使得政府将区域间的产业转移利益[17]协调好,统筹兼顾,使得绝大多数主体受益,坚持公平,从而实现互利共赢,对产业协同发展影响很大。

(4) 产业内部(企业间)利益协调,是站在产业层面,使参加区域经济合作的各方利益协调,利益矛盾是社会冲突的根源,利益协调是社会稳定的生命线,利益协调的实质就是利益的平衡。当产业内部利益协调比较完善时,能够合理调节地区间的经济利益达成共赢,使得资源有效利用,促进产业协同发展。

(5) 产业科技管理协同创新组织与行动,创新是引领发展的第一动力,产业协同发展的根本动力在创新驱动,核心也是构建产业协同创新共同体。协同创新对产业协同发展贡献较大,协同创新能够确保投资的效率,促进整个区域的科技创新,实现产业不断升级,提升产业协同发展。

(6) 专利等技术在区域内转化应用,专利技术成果转化程度越高,专利价值流通速度越快,专利技术对产业结构[18]调整及产业协同发展的贡献程度越大,重视知识产权的应用,促进专利技术产业化,推进科技创新,对产业协同起到很大的推进作用。

(7) 生产加工制造业专业化和服务业业务联合行动。生产加工制造业专业化是第二产业产业协同发展的最重要的部分,它是提高劳动生产率的重要途径,有利于新技术的采用,对于改进产品质量[19],加强区域产业管理及产业协同有很大的促进作用;服务业业务联合行动是第三产业产业协同发展的重要部分,可以提高工作效率,减少重复及不必要的建设项目。

(8) 相关的产业标准、规范,产业协同发展需要一个标准来规范和指导行业的行为,让行业更好的发展,标准是生产、经营、检验产品的行为准则,有利于企业技术进步[20],产业标准是企业进入市场、参与竞争的通行证,是社会化大生产中产业链条间的技术纽带,当产业的标准规范比较齐全时,对产业协同发展有不小的促进作用。

(9) 人员交流与培训,人员交流培训能提高人员综合素质,提高产业生产效率和服务水平,树立企业良好形象,增强企业盈利能力。使得产业适应市场变化,增强竞争优势,从而为产业协同发展提供动力。

(10) 产业相互资金融通,当产业相互之间资金流通速度加大,可以调节区域产业的供、产、销,而且企业的供、产、销是否协调有效影响资金融通的经济效益,因此产业相互资金融通越快,资金流动及成果转化越快,从而产业协同发展就越好。

(三) 维度赋值

对10个维度赋值,可以分几个等级,程度很好为大于等于0.8;程度好为大于等于0.6小于0.8;程度一般为大于等于0.4小于0.6;程度差为大于等于0.2小于0.4;程度很差为小于0.2。

(四) 维度确权

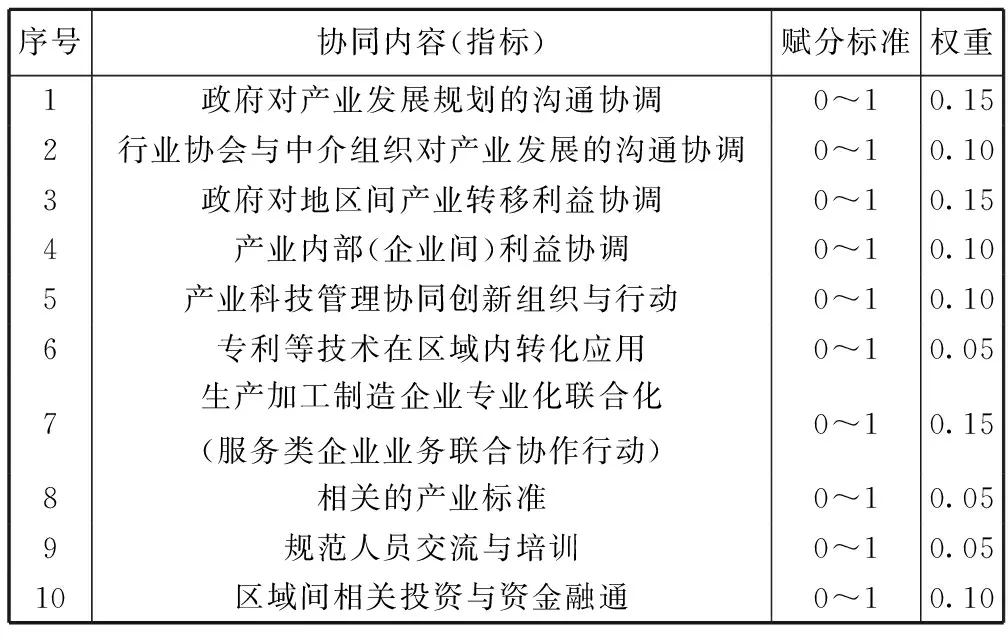

政府对产业发展规划的沟通协调、政府对地区间产业转移利益协调、专利等技术在区域内转化应用、生产加工制造企业专业化联合化和服务类企业业务联合协作行动对产业协同作用较大,权重设为0.15;行业协会与中介组织对产业发展的沟通协调、产业内部(企业间)利益协调、产业科技管理协同创新组织与行动、产业相互资金融通对产业协同作用中等,权重设为0.1;相关的产业标准、规范和人员交流与培训的权重设为0.05。维度确权的指标赋分标准和权重因素(见表1)。

表1 维度确权汇总

3. 公式计算及评价法则

利用下列公式进行定量评价,产业协同度的计算公式为:协同度CXD=赋分×权重。其中产业协同度划分等级为:协同度大于等于0.8时,协同很好;协同度在0.6~0.8之间,协同好;协同度在0.4~0.6之间,基本协同;协同度在0.2~0.4之间,协同启动;协同度小于0.2,为不协同。

三、 结 语

无论是学术界还是实际部门,由于人们的认识不同,对产业协同发展的内涵理解也不同,因而在某些场合或某些表述中,将协同发展与其他类似概念等同或混用,其中最典型的是错位发展和分工发展两项。

第一,产业协同发展不同于错位发展,有一种观点认为,产业协同发展就是各地区根据自身的资源优势和发展基础,确定自己的主导产业、优势产业。各地的资源优势和发展基础不同,自然也就有不同的产业选择,如甲地区发展A产业,乙地区发展B产业,丙地区发展C产业,彼此之间避开雷同和竞争,就意味着实现了产业协同发展。这种观点显然是不能成立的。因为甲地区只发展A产业,乙地区只发展B产业,丙地区只发展C产业,这种情况在社会发展实践中基本不存在,绝大多数情况下都是你有我也有,你发展我也发展,只是发展的水平不同罢了,另外,如果各个地区产业各不相同,彼此之间没有任何产业关联,各地区自行其是,各干各的,彼此毫不相关,那么,产业协同发展也就无从谈起了。产业协同发展不是发展你有我无的产业,而是发展共有的产业,同时协同发展不排斥各地区优势产业、主导产业发展,提倡地区互相协助,互相协作,共同把优势扩展到整个区域来,进一步加强主导产业。

第二,协同发展与分工发展也有所不同,不少人认为,产业协同发展就是各地区间依据自身的条件和优势,将产业链进行科学合理的分工,科技资源优势显著的地区,占据产业链的研发端;制造加工实力雄厚的地区,专攻加工制造;加工制造某一环节能力突出的地区,专门从事这一环节的加工制造。只要地区间能结成一个完整的产业链,产业协同发展就大功告成了。这种观点确有一定的道理,因为产业协同发展必须为地区之间的产业合理分工,或者说合理的产业分工是协同发展的主要内容。但问题是,协同发展要比分工发展的内容丰富得多,因为产业协同发展在坚持分工的同时,还特别强调合作,甚至在许多情况下,分工仅仅是为了更好的合作。在产业发展的过程中,诸如科技管理创新,市场开拓开发,综合利用资源,发展循环经济等问题,合作的效果可能会更好。因此,有时会把合作放在更重要的位置,作为推进产业协同发展更有效的手段。

[1] 孙 虎,乔 标.京津冀产业协同发展的问题与建议[J].中国软科学,2015(7):68-74.

[2] 孙喜民.大型煤炭集团产业协同的机理模型及其实证分析[D].西安:西安建筑科技大学管理学院,2015.

[3] 王兴明.产业发展的协同体系分析:基于集成的观点[J].经济体制改革,2013(5):102-105.

[4] 李海东,王 帅,刘 阳.基于灰色关联理论和距离协同模型的区域协同发展评价方法及实证[J].系统工程理论与实践,2014(7):1749-1755.

[5] 周凌云,周 晶,穆 东.基于DEA的区域物流系统协同发展评价[J].武汉理工大学学报:交通科学与工程版,2014(1):64-68,73.

[6] 王启仿,李娟文.湖北省区域经济差异评价及协调发展对策研究[J].中国人口.资源与环境,2002(3):89-92.

[7] 綦良群,王成东.高新技术产业与装备制造业协调发展模式及测度研究[J].科技进步与对策,2013(11):122-128.

[8] 马春野.基于协同动力机制理论的中国旅游产业发展模式研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学管理学院,2011.

[9] 郑季良,陈春燕,王 娟,等.高耗能产业群循环经济发展的多绩效协同效应调控研究[J].中国管理科学,2015(S1):794-800.

[10] 臧 维,秦 凯,于 畅.基于资源视角的京津冀高新技术产业协同创新研究[J].华东经济管理,2015(2):47-54.

[11] 周宛君,王俭平.京津冀电子及通信设备制造业协同度研究[J].中国商论,2015(21):147-151.

[12] 王晓文,王 卓.京津冀产业协同成熟度研究[J].北京联合大学学报:自然科学版,2015(2):74-77.

[13] 石宝峰,迟国泰.基于信息含量最大的绿色产业评价指标筛选模型及应用[J].系统工程理论与实践,2014(7):1799-1810.

[14] Katharina Karner, Matthias Theissing, Thomas Kienberger.Energy efficiency for industries through synergies with urban areas[J].JournalofCleanerProduction, 2016,119:167-177.

[15] Bruno Notarnicola, Giuseppe Tassielli, Pietro Alexander Renzulli.Industrial symbiosis in the Taranto industrial district: Current level, constraints and potential new synergies[J].JournalofCleanerProduction, 2016,122:133-143.

[16] Eva-Nicoleta Burdusel, Liviu Balan, Anca Plohod.Public-private partnership: Synergy between higher education institutions and business or industrial organizations[J].BalkanRegionConferenceonEngineeringandBusinessEducation, 2014,1(1):179-182.

[17] Yude He.Industrial transfer under synergy development analysis between key industries and logistics capability[J].OpenJournalofSocialSciences, 2016,4(1):96-104.

[18] Tarun Kabiraj, Ching Chyi Lee.Synergy, learning and the changing industrial structure[J].InternationalEconomicJournal, 2004,18(3):365-387.

[19] Liu G F, Ma Y T.Study on by-product synergy and eco-industrial parks in China based on American experience[J].AppliedMechanicsandMaterials, 2014,472:884-888.

[20] Sun X M,Wang J,Cui T.Diversification, Industrial synergy and firm performance of state-owned enterprises-taking coal business groups as an example[J].AppliedMechanicsandMaterials, 2014,687-691:4609-4615.