触摸, 还是不触摸?先前触摸促进新产品接受*

柳武妹 雷 亮 李志远 苏 云 黄晓治

(1兰州大学管理学院, 兰州 730000) (2广西大学商学院, 南宁 530000)

1 问题提出

新产品的市场推广关乎企业生存与发展。但不幸的是, 绝大多数新产品在推入市场时都以失败告终(Gourville, 2006)。如何增加消费者对新产品的接纳因而是学术界近 20年来感兴趣的热点话题。但已有新产品研究都从消费者自身(Meyers-Levy &Tybout, 1989; Noseworthy, Di Muro, & Murray, 2014)、新产品自身(Noseworthy & Trudel, 2011; Campbell& Goodstein, 2011)、以及新产品所处的背景色彩(柳武妹, 梁剑平, 2015)、周围是否放置竞争产品(Noseworthy, Cotte, & Lee, 2011)、评论一致性程度(黄敏学, 李萍, 王艺婷, 2016)等情境因素, 探讨如何促进消费者对新产品的接纳。据我们所知, 目前国内外还尚未见有学者探讨消费者对新产品的接纳是否受他们先前触摸另一新产品这一动作的影响, 本文将探讨先前触摸另一新产品这一动作是否会影响、为何影响以及何时不会影响消费者对随后遇到的目标新产品的接纳。

1.1 产品不一致和产品评估

产品不一致(product incongruity)指某产品与它所属品类中其它产品间的不匹配程度(Jhang, Grant,& Campbell, 2012)。新产品常常和人们对它的期待不一致。这种不一致可以是视觉外观上的不一致(如椭圆形的相机), 也可以是功能属性上的不一致(如会拍照的打印机) (Noseworthy & Trudel, 2011)。由于变换视觉外观要比增加新功能简单, 且在满足消费者美观诉求的同时不会引发消费者对产品使用风险的担忧(Bloch, 1995), 因此市面上的新产品常以外观不一致的新产品为主。Mandler (1982)的倒 U型曲线说开创性地阐述了人们对不一致程度不同的事物会如何反应。在消费者行为领域,Meyers-Levy 和 Tybout (1989)将 Mandler (1982)的观点放在新产品情境下进行了实证检验和进一步丰富。具体而言, Mandler (1982)、Meyers-Levy和Tybout (1989)认为, 物体评估的效价和程度是不一致解决的函数。对于一致的物体, 由于它们与消费者的预期相符, 因此人们不需理解就会出于熟悉而给予此类物体稍微正面的评估(Mandler, 1982;Meyers-Levy & Tybout, 1989)。但中度不一致的物品(如椭圆形的相机)会引发人们的生理唤醒(arousing) (如, 警觉、兴奋等), 进而促使人们投入较多认知努力来猜测该产品所属的品类; 往往通过认知努力人们会很轻易地解决中度不一致;此时,人们会体验到情感愉悦, 进而对该中度不一致的新物体给予高于一致物体的好评(Mandler, 1982;Meyers-Levy &Tybout, 1989)。然而, Mandler (1982)、Meyers-Levy和Tybout (1989)认为, 对于与人们预期极度不一致的物体, 人们尽管试图去解决这种不一致, 但往往发现自己不能理解该极度不一致的物体的类别和用途, 进而体验到挫败感和无助感; 这种挫败感和无助感最终会促使人们对该类物体的评估低于中度不一致物体。通过上述倒U型曲线的介绍可以看出, 对于极度不一致的新产品, 消费者由于不能解决这种不一致而普遍对其评估很低。

1.2 “先前触摸”促进极度不一致目标产品评估的内在机制

触摸产品(product touch)指的是, 直接去体验一个产品(Peck & Childers, 2003a)。通过触摸, 消费者可以体验到该产品的质地、光滑度、重量以及坚硬度, 进而获取对该产品较为全面的信息(Peck &Childers, 2003a, 2003b)。大量研究已经表明, 触摸某产品可以提升消费者对该产品的评估信心(Peck& Childers, 2003a)、增加产品购买意愿(McCabe &Nowlis, 2003)和冲动购买(Peck & Childers, 2006)、提升产品估价和价格支付意愿(Peck & Shu, 2009;Peck, Barger, & Webb, 2013)。然而, 上述触觉研究都仅聚焦于触摸动作对所触摸产品在评估和购买决策上的正面影响。是否这一正面影响能够传递到随后的情境中, 并影响消费者对随后情境中的另一产品的评估?目前尚未见有相关研究。

本文认为, 在新产品情境下, 这种触摸的传递效应是存在的。具体而言, 让消费者触摸一个极度不一致的视觉新产品(如漏斗形的相机)会帮助他们熟悉并理解该新产品的极度不一致之处(该相机仅是外观上新但在功能属性和常见相机一样)。一旦消费者理解了所摸产品的这种极度不一致, 接下来他们会将关于该新产品的知识迁移到另一极度不一致的目标新产品(如剃须刀似的鼠标)上。此时,消费者会发现这个目标新产品其实也是可以理解的——它只是外观上看起来新, 功能属性上其实和常见鼠标差不多。值得提出的是, 对于视觉新产品,消费者单独远观/看其实不能理解它, 只有近距离触摸才能够明确所摸产品的品类和用途。因此, 结合研究目的, 本文选用视觉新产品。

事实上, 心理学有关学习迁移的研究为本文提出的触摸传递效应这一预测提供了理论支持。学习迁移(transfer of learning)指的是使用过去的经验来理解新事物(Haskell, 2001)。Gick和Holyoak (1987)认为, 只要学习者能够感知到旧经验和新情境间的相似性, 学习迁移就能发生。基于旧经验和新情境间的相似性程度, 学者们进一步提出两类学习迁移:近学习迁移(near transfer) (简称近迁移)和远学习迁移(far transfer of learning) (简称远迁移)(Haskell, 2001; Perkins & Salomon, 1992)。近迁移时,旧经验和新情境间相似性很高(如, 人们将滑旱冰的经验用于学习滑雪); 而远迁移时, 旧经验和新情境间的相似性很低(如看到闪电就联想到照明)。由于远迁移需要人们思维足够抽象和创新, 因此并不是所有人都能进行远迁移(Perkins & Salomon,1992)。本文关注近学习迁移。研究指出, 触摸物体尤其是触摸陌生新奇的物体可以帮助人们熟悉它,并把这一产品经验学习到脑海中(Klatzky, Lederman,& Metzger, 1985; Homa, Kahol, Tripathis, Bratton, &Panchanathan, 2009; Huber et al., 2016)。由此本文推测, 让消费者事先触摸一个极度不一致视觉新产品便能促使他们将所触摸新产品的知识迁移到随后遇到的另一极度不一致的目标视觉新产品上。当这一近迁移过程发生时, 消费者会感到目标视觉新产品并不是想象中得那么新奇、独特和不可理解, 因为他们事先已经在大脑中存储了相关经验或图式(外观新但功能不新)。

新近新产品研究进一步表明, 一旦消费者可以解决新产品的极度不一致, 他们对该新产品的正面评估会相应增加(Noseworthy et al., 2011; Jhang et al., 2012)。比如, Noseworthy 等(2011)报告, 把极度不一致的新产品和同类竞争产品放在一起能够促进女性对产品的极度不一致的解决, 进而增加产品评估。又比如, Jhang等(2012)发现, 让消费者的认知变灵活后他们便能解决极度不一致进而增加对极度不一致产品的评估。结合上文推理, 本文得出下述假设:

假设 1:与不触摸相比, 先前触摸会增加消费者对随后情境中另一极度不一致目标新产品的正面评估。

假设2:先前触摸促进极度不一致目标新产品评估的现象受不一致解决的中介。

1.3 “先前触摸”促进极度不一致目标新产品评估的边界条件

何时“先前触摸”不会影响消费者对随后遇到的目标新产品的评估呢?本文认为, 当先前触摸不能引发近学习迁移时, 消费者便不能解决目标产品的极度不一致。相应的, 此时他们对极度不一致的目标产品的评估也不会提升。具体而言, 近学习迁移发生的条件是旧经验与新情境间具有很高的相似性(Haskell, 2001)。结合本文研究的新产品情境,我们认为, 这种相似性是有条件的, 并不是指任何一种相似性。具体而言, 本文认为, 只有当先前触摸的新产品和随后评估的目标新产品在视觉外观上都属于极度不一致的新产品时, 先前触摸才会促使近学习迁移的发生, 进而才能促使消费者解决随后遇到的目标新产品的极度不一致。本文进一步认为, 对于极度不一致的目标新产品, 在下述两类情境下近学习迁移不会发生。(1)当先前触摸的新产品与极度不一致的目标新产品在概念上完全不具相似性时。当所触摸的产品是视觉外观上的一致产品而随后评估的产品却是视觉外观上极度不一致的产品时, 消费者通过先前触摸获得的产品知识并不能顺利迁移到随后评估的极度不一致的目标新产品上, 进而不能促进目标新产品极度不一致的理解和产品评估。(2)当所触摸的新产品与目标新产品完全相同(如, 二者所属的品类完全相同, 都属于相机或手表)时。此时发生的将不是近学习迁移而是其它心理机制, 如同化(assimilation)、亚型化(subtyping)等(这些机制在 Meyers-Levy和 Tybout (1989)中有具体阐述, 本文不再累赘)。为了让本文聚焦且理论贡献突出, 本文只关注第一种近迁移不会发生的情形。值得指出的是, 原理上, 如同先前触摸一致产品的情形, 当先前触摸中度不一致的产品时, 由于先后情境间不具相似性, 因此先前触摸也不会促使近学习迁移的发生, 进而不能提升随后极度不一致新产品的理解和评估。但为了使本文故事清晰简洁,我们只关注先前触摸一致产品这一边界条件。综上,得出下述假设:

假设3:先前触摸对随后情境中极度不一致的目标新产品评估的影响受所触摸产品的类型的调节。当所触摸的产品在外观上属于极度不一致的产品(vs.属于一致产品)时, 先前触摸才会增加随后极度不一致目标新产品的评估。

1.4 当前研究

本文将开展4个实验验证上述假设。其中, 实验1、实验2将检验假设1和假设2。不同的是, 实验1检验是否先前触摸极度新奇的鼠标会影响消费者对随后遇到的外观一致程度不同的相机的评估。而实验2将倒换实验1的刺激材料并采用行为指标(新产品选择)测因变量。在实验1和实验2的基础上, 实验3和实验4将从不同角度推进前面2个实验, 以提升本文理论深度。其中, 实验 3将考察所触摸产品的类型(外观一致的新产品vs.外观极度不一致的新产品)的调节作用, 以检验假设 3; 而实验4将对触觉和视觉进行剥离, 以检验究竟是先前看还是先摸促进了消费者对随后目标新产品的评估与接纳。

2 实验1:先前触摸增加随后目标新产品的评估

实验1旨在初步检验假设1和假设2是否成立。在实验 1中, 除检验本文假设的中介变量(不一致解决)外, 还将检验其它可能影响本文理论的备择中介变量, 如唤醒水平(arousal levels)和情绪。已有研究指出, 与不触摸产品相比, 触摸产品可以降低消费者的受挫感(Peck & Childers, 2003b), 并增加消费者对产品的积极情感(Peck & Shu, 2009)。而近期研究发现, 积极情感的增加(Jhang et al., 2012)和唤醒水平的降低(Noseworthy et al., 2014)都能促进消费者对极度不一致新产品的评估。因此, 很有可能先前触摸(vs.不触摸)极度新奇的产品降低了消费者的唤醒水平并增加了他们的积极情感, 进而促使消费者对随后遇到的另一极度不一致的目标新产品给予更好的评价。在实验1中, 我们将首先让消费者触摸(vs.不触摸)一个在视觉外观上与他们预期极其不一致的剃须刀式的Logitech鼠标, 之后让他们评估另一款新目标相机。选择相机作为目标刺激物是为了与国内外的一些新产品研究(柳武妹,梁剑平, 2015; Noseworthy et al., 2011)保持一致。

2.1 前测

在开展实验1前, 先开展三个前测。前测1旨在检验是否本文所选用的鼠标与消费者的预期极度不一致。241位兰州财经大学的大学生被随机分成两组。一组浏览一款外观极其常见的Logitech鼠标, 另一组浏览在外观上极其新奇的 Logitech鼠标。这两款鼠标材料来自Logitech官网。之后, 两组回答上文使用的3条测量不一致程度的条目。结果发现, 被试认为外观上极其新奇的Logitech鼠标的典型性指数(M= 2.12,SD= 0.83)远低于外观上极其普通的Logitech鼠标,M= 5.63,SD= 0.98;t(239) = 14.48,p< 0.001, 表明所选鼠标在不一致程度上差异显著。前测2和前测3旨在检验所选用的目标相机图片在外观上极度不一致程度不同(前测2)、且在产品评估上符合中度不一致效应的要求(前测3)。这三个前测的结果表明, 本实验所选的刺激材料是在外观不一致程度上是有显著差异的。

2.2 主实验

2.2.1 被试和设计

实验1采取3(目标相机的外观不一致程度:一致vs.中度不一致vs.极度不一致) × 2(先前触摸外观极度不一致的鼠标:触摸vs.不触摸)双因素被试间设计, 因变量是对目标相机的评估。目标相机的不一致程度通过相机外观来操纵。有164位与前测来自同一被试库的大学生参与实验1, 其中男性75人(45.7%), 被试平均年龄 21.4岁。由于实验 1有 6个组, 每组招募30人才能满足独立样本t检验的要求。实验 1因此招募了 180名被试, 参考 Romero和Craig (2017), 有17人的数据未参与统计分析(5人只完成了先前触摸的操纵, 6人未填写完目标相机的评估条目, 5人错误地理解了情绪和唤醒水平的测量, 1人猜到了研究目的)。

2.2.2 程序

实验1的程序如下:进入实验室时, 被试被告知本研究包含两个不相关的小研究。在“研究 1”中,被试先接受了先前触摸的操纵。参考Peck和Childers(2003a, 2003b), 将前测1筛选出的极度不一致的鼠标放在一个长宽高分别为30 cm × 20 cm × 10 cm的无色透明塑料箱中。触摸组被试被告知你可以浏览并触摸这款鼠标 1 min, 就跟你平常购物时所做的一样, 而不能触摸组被试被告知你可以看这款鼠标1 min, 但是不能触摸它。之后, 被试完成了 2 min的无关任务。这一任务的目的是给被试一定时间让他们把所浏览的鼠标的知识和经验储存在大脑中,以便于近学习迁移的发生。

之后, 被试进入“研究 2”。在研究 2中, 参考Herzenstein, Posavac和 Brakus (2007)以及 Meyers-Levy和Tybout (1989), 发给被试一份小册子。在这个小册子中, 被试读到“在相机领域非常活跃的佳能(Cannon)公司最近研发出了一款新相机。这款新相机很快将在你所居住的城市投放。在投放市场之前, 佳能公司想收集一下消费者对这款相机的看法和评价。佳能公司非常重视您的看法。”之后, 被试被分配到三组不一致程度不同的佳能相机图片的任一组。值得提出的是, 三组浏览的相机图片的唯一差异是外观不一致程度不同。为了减少干扰, 三组看到的产品描述完全相同。同时, 为了排除价格对实验的影响, 相机的价格信息没有给出。当被试浏览完相应的相机图片和描述后, 完成了产品评估、不一致解决和产品典型性的测量。具体而言, 产品评估的测量使用 Noseworthy和 Trudel (2011)实验中的三个条目(你在多大程度上认为这款相机很吸引你/给你留下了很好的印象, 以及你对这款相机的喜欢程度是, 1 = 一点也不, 7 = 非常多; α =0.88)。不一致解决的测量使用 Jhang等(2012)使用的两个条目“你在多大程度上认为你可以理解这款相机的设计, 1 = 一点也不能理解, 7 = 完全能够理解”以及“我可以理解这款相机采取这种设计的内在原理, 1 = 一点也不同意, 7 = 非常同意; Pearsonr= 0.57)。不一致程度/典型性程度的测量参考Noseworthy和Trudel (2011)使用的三个条目(你在多大程度上认为这款相机在外观上常见的/与你的预期相一致的/独特的(反向编码), 1 = 一点也不, 7 = 非常多, α = 0.87)。将上述多测项的条目都加总平均, 形成相应指数。

最后, 实验结束时被试在一个双向5点量表上报告了自己当前的唤醒水平和情绪。唤醒水平的测量条目选自Russell, Weiss和Mendelsohn (1989)的Affect Grid (情感网图), 包含5条(刺激的/放松的、兴奋的/平静的、紧张的/放松的、有睡意的/唤醒的、疲倦的/担心的, α = 0.74, 前三条反向编码)。情绪的测量参考 Jhang等(2012)使用的 5个条目(伤心的/愉悦的、易激怒的/高兴的、愉悦的/抑郁的、开心的/不开心的、心情好的/心情差的; α = 0.83; 后三条反向编码)。将它们加总平均分别形成唤醒指数和正性情绪指数, 分值越高表明唤醒程度和正性情绪越高(多)。

2.2.3 数据分析和主要结果

(1)产品评估

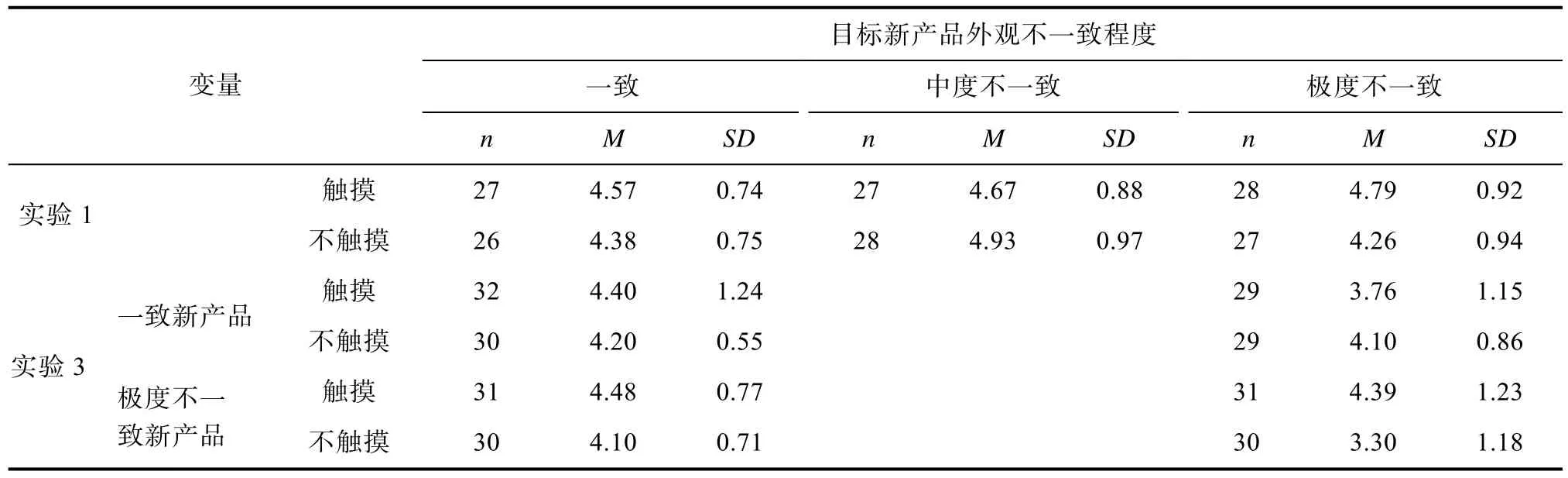

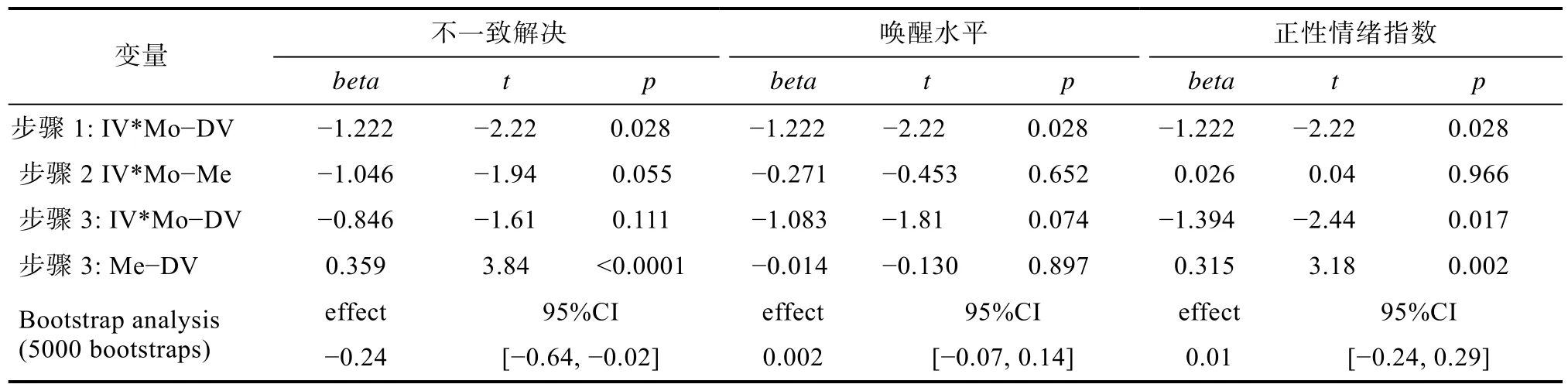

首先, 分析各组在产品评估指数上是否存在差异。外观不一致程度×先前触摸双因素被试间方差分析发现, 外观不一致程度和先前触摸的交互效应边缘显著,F(2,158) = 2.82,p= 0.062。进一步简单效应检验发现, 对于一致的目标相机, 先前触摸极度不一致的鼠标和不触摸该鼠标时, 消费者对这款相机的评估指数相似,F< 1, n.s.。同样, 对于中度不一致的目标相机, 先前触摸极度不一致的鼠标和不触摸该鼠标时, 消费者对这款相机的评估指数也相似,F(1,158) = 1.23,p= 0.268。但是, 对于极度不一致的目标相机, 与先前不触摸极度不一致的鼠标相比, 先前触摸后, 消费者对目标相机的评估指数显著更高,F(1,158) = 4.98,p< 0.05。这一结果支持假设1。具体均值和标准差详见表1。

(2)中介检验

遵循Muller, Judd和Yzerbyt (2005)介绍的有调节的中介分析步骤, 我们发现, 先前触摸(是 vs.否)对不一致程度(中度不一致 vs.极度不一致)和目标产品评估间因果关系的调节受不一致解决的中介。具体分析步骤见表 2。参考 Hayes (2012), 进行Bootstrap分析(Model 8, 取5000个sample)。结果表明, 不一致解决的间接效应显著, 95%的置信区间(confidence interval, CI)不包含0。说明其中介作用存在。具体结果见表2。

最后, 分析其它可能的备择中介。如表1所示,无论用回归分析还是 bootstrap分析都发现唤醒水平和正性情绪指数无法中介先前触摸对目标产品不一致程度和目标产品评估间关系的调节作用, 尽管正性情绪指数越高, 目标产品评估越好。因此,它们不是备择解释。

2.2.4 讨论

实验1检验了先前触摸是否调节目标产品不一致程度对产品评估的影响, 同时还检验了该调节作用发生的内在机制。结果支持假设 1和假设2, 说明与不触摸相比, 先前触摸一个极度不一致的新产品能够促进消费者对随后遇到的另一极度不一致目标新产品的解决, 进而促进目标产品评估。重要的是, 实验 1还排除了其它可能的备择中介(如唤醒水平、情绪), 说明不一致解决的中介解释是强健的。尽管如此, 实验 1仍有不足。其一, 检验的是先前触摸极度新奇的鼠标是否会促进消费者对随后遇到的外观极度不一致的相机的评价。而本文开篇引例中提到先前触摸极度新奇的相机也可能会影响消费者对随后遇到的鼠标的评价。因此, 需要倒换实验1的刺激材料来检验实验所观察到的现象的稳定性。其二, 因变量是产品评估, 属于消费者主观报告。由于主观报告并不能真实反映消费者的实际行为, 因此需要更换实验1的因变量测量方式(选用行为指标, 如真实的产品选择), 来检验在行为层面上实验1的结果是否稳定。

表1 实验1和实验3中各水平下的人数分布和目标产品评估的均值和标准差

表2 实验1中目标产品不一致程度和先前触摸影响目标产品评估的中介分析结果

3 实验2:先前触摸增加随后目标新产品的选择

实验2旨在解决实验1的不足并推进实验1。由于相机价格比较昂贵, 消费者常会出于价格和功能风险的考虑不愿购买外观极度新奇的相机, 所以我们很难找到市面上出售的外观极度新奇的相机。鉴于市面上有大量外观极度新奇的喝水的马克杯出售, 实验 2因此让消费者事先触摸(vs.不触摸)一款经过前测筛选的外观极度新奇的马克杯, 之后观察他们对三款外观不一致程度的不同的联想(Lenovo)鼠标的选择行为。我们进行前测(N= 120),以评定被试对3款鼠标的典型性感知。发现, 被试认为中度新颖的鼠标(M= 3.93,SD= 1.08)比不新颖鼠标的典型性高(M= 2.07,SD= 1.31;t(119) =13.92,p< 0.001), 但比极度新颖鼠标的典型性低(M= 5.85,SD= 1.10;t(119) = 32.76,p< 0.001)。证明, 前测所选的三款鼠标可用作实验材料。我们期待, 与先前不触摸外观极度新奇的马克杯相比, 触摸该马克杯后, 选择外观极度不一致的鼠标的人数会显著增加, 但选择外观一致的鼠标的人数和选择外观中度不一致的鼠标人数均不会发生显著变化。

3.1 被试和设计

实验2采取3(目标鼠标外观不一致程度:一致vs.中度不一致vs.极度不一致) × 2(先前触摸另一极度不一致的马克杯:触摸vs.不触摸)双因素混合设计, 其中前一个自变量为被试内变量, 后一个自变量为被试间变量。因变量是对每款鼠标的选择人数。实验2的被试是兰州大学的在校学生。有2个组, 共招募210人, 其中男性83人(39.5%); 年龄跨度为 18~35岁, 平均年龄 23.1岁; 马克杯触摸组104人, 马克杯不触摸组106人。

3.2 程序

实验2的程序与实验1类似。被试来到实验室后, 接受了先前触摸的操纵。具体而言, 触摸组可以看并且摸外观极度新奇的马克杯 1 min, 而不触摸组只能看(但不能摸)外观极度新奇的马克杯1分钟。之后, 经过 2 min左右的无关分心任务后, 被试看到了 3款联想鼠标实物和产品文字介绍(三组完全相同)。这三款鼠标实物放在三个相同大小的透明盒子中。我们在 Leveno官网上将每款鼠标图片截图制成卡片, 邀请被试在填写人口学信息后,从三组卡片中选一张作为礼物带回去。此时, 研究助手记录下了每位被试的真实选择。如果被试选了一致鼠标的卡片, 则记录为 1; 如果选了中度不一致鼠标的卡片, 则记录为 2; 如果选了极度不一致鼠标的卡片, 则记录为 3。考虑到本实验旨在观察被试的真实行为, 而询问不一致解决等主观测项会在一定程度上破坏被试行为的自然性, 所以本实验没有测量不一致解决。

3.3 数据分析和主要结果

为了便于进行皮尔斯卡方检验, 对因变量被试的选择进行重新编码。如果被试选择了一致鼠标的卡片, 则进一步编码为 1, 未选择该卡片则编码为0。对中度不一致鼠标卡片的选择和极度不一致鼠标卡片的选择, 也进行了类似编码。

之后, 进行皮尔斯卡方检验。发现, 先前是否触摸外观极度新奇的马克杯(简称马克杯)只会影响被试对随后遇到的外观极度不一致的鼠标的选择。具体而言, 对于外观极度不一致的鼠标卡片, 总共有61人选择, 其中先前不触摸组有23人, 而先前触摸组有38人。因此, 与先前不触摸极度新奇的马克杯相比, 先前触摸该马克杯后, 选择外观极度不一致鼠标卡片的人数比例从 37.7% (23/61)增长至62.3% (38/61), Pearson χ2= 4.43,p= 0.035。对于外观中度不一致的鼠标卡片, 总共有 100人选择, 其中先前不触摸组和先前触摸组的人数比例相同(各有50人, 50%)。因此, 先前是否触摸极度新奇的马克杯不影响外观中度不一致鼠标卡片的选择;Pearson χ2= 0.07,p= 0.792。对于外观一致的鼠标卡片, 总共有 49人选择, 先前触摸组占 40.8%(20/49), 先前不触摸组占59.2% (29/49)。因此, 先前是否触摸极度新奇的马克杯也不影响外观一致鼠标的选择, Pearson χ2= 2.63,p= 0.105。上述结果与实验1的结果一致, 再次对假设1提供了支持。

3.4 讨论

实验2观察了被试的真实新产品选择行为, 发现与先前不触摸另一款外观极度新奇的马克杯相比, 先前触摸该马克杯会增加消费者对随后遇到的外观极度新奇的鼠标的接纳和选择。这一发现对实验1进行了推进, 证明了假设1的稳健性。但这两个实验都无法回答:是否先前触摸所有产品都会促进消费者对随后遇到的目标极度不一致新产品的评估。实验3将解答这一问题。

4 实验3:先前触摸增加随后目标新产品评估的边界条件

实验3旨在检验假设3并解决实验1和实验2的不足。借鉴国内外的新产品研究(Noseworthy &Trudel, 2011; 柳武妹, 梁剑平, 2015), 实验3将选用手表作为目标刺激物。在开展实验3前, 对所选手表图片的不一致程度和产品评估进行前测。前测结果表明, 所选手表在不一致程度上差异显著。

4.1 被试和设计

242名中山大学在校学生(106名男生, 年龄17~34岁, 平均年龄22.7岁)参与实验3。实验3采用2(先前触摸:触摸vs.不触摸) × 2(所触摸的产品的外观不一致程度:外观一致的鼠标 vs.外观极度不一致的鼠标) × 2(所评估的手表的外观不一致程度:一致vs.极度不一致)三因素被试间设计。因变量是对目标MIDO手表的评估指数。实验3中每组招募被试30人左右, 具体人数分布详见表1。

4.2 程序

实验3的程序与前面两个实验类似。被试首先接受了先前触摸和所摸产品外观不一致程度的操纵。触摸组被试被邀请看并且摸一款外观与常见鼠标外观一致或外观极度不一致的 Levono鼠标实物1 min, 而不触摸组被试被邀请看但不能摸相应的鼠标实物1 min (这两款鼠标实物是在实验2中用到的目标刺激材料)。之后, 经过无关分心任务后, 被试接受了所评估的手表外观不一致程度的操纵。其中,一半被试看到经前测筛选出的一致手表的图片及产品介绍, 而另一半被试看到的是外观极度不一致手表的图片和产品介绍。接下来, 所有被试都填写了所浏览手表的评估测项(内部一致性系数α = 0.74)和不一致解决的测项(α = 0.74)。测项与实验1完全相同。

4.3 数据分析和主要结果

4.3.1 产品评估

以产品评估指数作为因变量, 进行2(先前触摸)× 2(所触摸的产品外观不一致程度) × 2(所评估的手表外观不一致程度)三因素被试间方差分析。发现, 先前触摸、所触摸的产品外观不一致程度和所评估的手表外观不一致程度间的三者交互作用显著,F(1,234) = 5.98,p< 0.05。进一步简单效应检验发现, 当所触摸的产品在外观上与被试的预期极度不一致时, 先前触摸和所评估的手表外观不一致程度的两因素交互项显著,F(1,234) = 3.64,p= 0.058。具体而言, 与先前不触摸外观极度不一致的鼠标相比, 触摸该鼠标能显著提升被试对随后遇到的外观极度不一致手表的评估(F(1,234) = 17.85,p< 0.001),但不会影响被试对随后遇到的外观一致的手表的评估(F(1,234) = 2.34,p= 0.128)。这一结果与前面3个实验的结果一致, 再次证明假设1成立。然而, 当所触摸的产品在外观上与被试的预期完全一致时,先前触摸和所评估的手表外观不一致程度的两因素交互项变得不显著,F(1,234) = 2.37,p= 0.125。具体而言, 先前是否触摸外观一致的鼠标既不影响被试对随后遇到的外观一致的目标手机的评估(F(1,234) = 0.75,p= 0.387), 也不影响对随后遇到的外观极度不一致目标手机的评估(F(1,234) = 1.73,p= 0.189)。后半部分的发现对假设3提供了支持。具体结果详见表1。

4.3.2 中介分析

使用Hayes (2012)推荐的 Model 8 (取5000个Bootstrap), 进行有调节的中介检验。当先前触摸产品是外观极度不一致的鼠标时, 不一致解决中介先前触摸和手表外观不一致程度对产品品评估项的影响, indirect effect = −0.14, 95%的置信区间[−0.47,−0.01]不包含 0。而当所触摸的产品是外观一致的鼠标时, 不一致解决不再中介先前触摸和手表外观不一致程度对产品品评估项的影响, indirect effect= 0.10, 95%的置信区间[−0.33, 0.61]包含 0。

4.4 讨论

通过更换目标刺激物, 实验3检验了何时实验1和实验2的结论将不再成立。结果证明假设3成立,说明只有当先前触摸的产品和后续评价的产品均在外观上极度新奇时, 先前触摸才能促进随后目标新产品的评价。由此可见, 在外观极度不一致这一点的相似性是先前触摸促进随后另一新产品评价的前提。最后, 实验 3发现, 如果先前触摸和随后评估的新产品都是外观一致的产品, 先前触摸也不会促使随后目标新产品的评估, 因为不一致解决未能发生。

实验1、实验2和实验3对论文的3个假设提供了支持, 但这3个实验的共同特点均是让研究组被试既看又摸, 而让对照组被试只看不摸。这种操作导致3个实验的共同缺陷——无法彻底剥离视觉和触觉对随后目标新产品评估的影响。这种操作只能在一定程度上说明先前触摸促进了随后目标产品的评估, 但无法说明先前看完全未发挥作用。因此开展实验4, 更全面地检验实验1~实验3的主效应究竟是由先前看还是先前摸引起。

5 实验4:先前摸还是先前看能促进随后目标新产品的评估?

5.1 被试和设计

119名兰州大学的本科生(65名男生, 平均年龄20.1岁)参与实验4。实验4采用视触组别(既看又摸vs.只摸不看vs.只看不摸vs.不看也不摸/对照)单因素被试间设计。因变量是对极度不一致的目标软饮料瓶的评估指数(测项与实验1、实验2和实验3相同)。极度不一致的饮料瓶选自Noseworthy和Trudel (2011)的实验材料。本实验共招募被试 120人, 1人未遵循指导语, 因而该被试的数据未进行统计分析。4个组的被试人数分布情况分别为:既看又摸组30人、只摸不看组30人、只看不摸组30人、对照组29人。

5.2 程序

实验4的程序与前几个实验类似。考虑到实验1~实验3已经对假设1~假设3进行了验证, 因此实验4只让被试在先前评估实验1~实验3中使用过的极度不一致的目标鼠标后, 评估一款极度不一致的zija软饮料瓶。具体而言, 操纵视触组别时, 让只看不摸组被试盯着盒子中的鼠标看 1 min, 但不能触摸该鼠标; 让只摸不看组被试在未看到鼠标前就闭上眼睛, 用手将盒子中的鼠标拿出来摸 1 min, 期间不能睁开眼睛; 让既看又摸组被试盯着鼠标看并且触摸1 min; 让对照组被试完成1 min的阅读材料,材料涉及2016年世界发现的6种新物种, 并回答关于材料的几个问题。笔者其它研究的前测已经证明,这一阅读材料不会对被试的情绪产生影响。值得提出的是, 为了保证前 3组得到的鼠标信息一致, 从而排除产品信息不确定和实验人员差异的干扰, 实验全程均由一位主试向前3组被试口头介绍鼠标的同样信息, 如生产公司、相比于传统无线鼠标的特殊功能、以及目标定价和受众等。接下来, 4组被试完成了对目标饮料瓶的评价(条目如同实验 1~实验3)。最后, 填写了人口学信息, 并对实验目的进行了猜测。没有人猜测出研究目的。

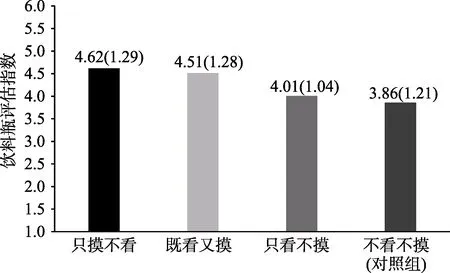

5.3 数据分析和主要结果

以产品评估为因变量, 进行视触组别单因素方差分析。发现, 视触组别的主效应显著,F(3,115) =2.82,p= 0.042。进一步组间比较发现, 既看又摸组(t(57)= 2.00,p= 0.050)和只摸不看组(t(58) = 2.36,p=0.021)的产品评价均好于对照组/不看也不摸组。但是, 只看不摸组的产品评价却与对照组相似,t(58)= 0.53,p= 0.596。这说明, 让被试先前看一款新产品的效果与未看该款产品相同, 均不能促进随后另一目标新产品的评估。最后, 发现既看又摸组和只摸不看组在产品评价上差异不显著,t(58) = −0.35,p= 0.730。这说明, 仅通过先前看一款新产品并不能提升消费者对随后目标新产品的评估。具体结果详见图1。

图 1 实验 4中视触组别对目标饮料瓶产品评估(均值(标准差))的影响

综上, 实验 4证明, 前几个实验的发现是由先前看而非先前摸另一款极度不一致的视觉新产品引发的。

6 总结论

本文检验了是否、为何、及何时先前触摸一个与目标产品不同的产品会(不会)影响消费者对随后遇到的极度不一致目标新产品的评估。4个消费者实验发现了一致的结果:先前触摸会影响消费者随后对另一极度不一致目标新产品的评估, 与不触摸相比, 触摸可以促进评估和选择(实验 1和实验 2),但所触摸的对象必须是外观上极度新奇的新产品,而不是外观极其普通的新产品(实验 3)。通过更换先前触摸产品的品类、随后评估的目标产品的品类等途径, 本文发现上述研究结论稳定、不受品类差异的影响。最后, 本文实验4检验了实验1~实验3发掘的触摸传递效应究竟是由触觉主导还是视觉主导, 结果证明实验1~实验3的发现由先前摸而非先前看引发。

6.1 主要理论贡献

其一, 发现触摸传递效应的存在, 即发现触摸某产品可以影响甚至促进消费者对另一情境中其它产品的评估。已有的触觉研究一直关注触摸动作对所触摸产品的评估和购买决策是否会产生影响(McCabe & Nowlis, 2003; Peck & Childers, 2003a,2003b, 2006; Peck & Shu, 2009; Peck et al., 2013)。然而, 关于触摸动作是否会影响消费者在随后情境中对其它产品的评估这一问题, 至今是一个研究空缺。本文首次发现, 触摸一个极度不一致的产品(如鼠标), 会促进消费者在随后情境中对另一极度不一致的目标产品(如相机、手表、软饮料瓶等)的理解和评估。这一发现在理论上大大丰富了已有触觉研究, 拓展了已有触觉研究的研究视角。值得提出的是, 少数具身认知(embodiment cognition)领域的研究已经发现, 让消费者摸触觉属性不同的产品,如重的求职简历或轻的求职简历, 会影响他们随后在另一情境中的决策(Ackerman, Nocera, & Bargh,2010; Zhang & Li, 2012)。比如, Ackerman等(2010)发现, 让被试手拿着他人的重简历并思考环保问题时, 被试会认为预防环境污染很重要, 而拿轻简历的被试则认为预防环境污染没有那么重要。本文和上述具身研究不同, 因为上述具身研究关注触摸触觉属性不同的事物如何影响人们对随后情境中另一问题的观点, 而本文关注是否触摸这一动作如何影响人们对随后情境中另一产品的评估。事实上,本文还对上述具身研究有所推进, 因为本文发现除了触摸触觉属性不同的物体外, 是否触摸这一动作自身也能影响人们在另一情境中的决策。

其二, 发现消费者对极度不一致新产品的评估可以通过先前触摸另一极度不一致的产品来提升。中度不一致效应认为, 消费者对极度不一致新产品的评估很难得以提升, 因为消费者耗费大量认知努力也不能解决这种极度不一致(Meyers-Levy &Tybout, 1998; Campbell & Goodstein, 2001)。本文发现, 这一中度不一致效应的预测在一些情景下会失灵。其中的一个情景便是当消费者先前触摸了另一极度不一致的产品时。本文的实验1和实验3都发现, 与不触摸相比, 先前触摸极度不一致的鼠标会增加消费者对随后情境中遇到的极度不一致的相机和饮料瓶的评估。实验2发现先前触摸极度不一致的马克杯也会增加消费者随后对极度不一致鼠标的选择和接纳。因此, 本文通过挖掘出先前触摸这一提升极度不一致产品评估的策略对传统的中度不一致效应进行了推进, 并对已有的新产品研究提供了新知识和新发现。

需要特别指出的是, 认知心理学领域的研究发现, 与手不接近一个不愉悦的刺激物相比, 手接近一个不愉悦的刺激物会改变个体对该刺激物的情绪和认知加工(Du, Wang, Abrams, & Zhang, 2017),会让个体投入更多的认知资源在这个刺激物上(Abrams, Davoli, Du, Knapp, & Paull, 2008; Wang,Du, He, & Zhang, 2014)。而本文发现, 与手不接近(即不触摸)一个新颖的刺激物相比, 手接近(即触摸)一个新颖的刺激物改变了消费者的认知加工(具体说让消费者解决了所触摸的新颖刺激物的极度不一致), 进而对随后遇到的同类新颖刺激物更容易接受。同时, 本文实验4发现, 与看(手离刺激物远)一个刺激物相比, 手摸(手离刺激物近)一个刺激物才能产生上述现象。实验4的发现与这三篇文献的结果进一步异曲同工。因此, 可以说, 这三篇文章的观点对本文的发现提供了支持, 同时, 本文也对这三篇文章的发现进行了延伸和推进——本文发现, 手接近一个新颖的刺激物还会让个体对随后遇到的同类新颖刺激物的认知评价更灵活, 更积极。

6.2 管理启示

考虑到本文 4个实验所选用的用来操纵先前触摸的材料均是鼠标(实验2除外), 而鼠标被前人研究认为属于触觉属性丰富、能引发消费者触摸冲动的产品(Nuszbaum, Voss, Christoph, & Betsch,2010)。因此, 本文识别出的这一基于不一致性的触觉营销策略在实践应用中具有一定的适用范围。具体而言, 这一触觉营销策略非常适用于触觉属性丰富的高科技新产品, 如鼠标、相机、手表等。此处特别强调高科技新产品是因为高科技产品高科技产品更新换代快, 需要持续创新。但这一策略不适用于触觉属性不丰富、不能引发消费者触摸冲动的其它有形产品, 如包装盒、磨砂纸等; 同时也不适用于无形的服务情境(如餐饮、航空、美容等), 因为服务情境是不可触的。在适用的营销环境方面,本文识别的触觉营销策略适用于新产品推入市场之前以及刚进入市场时, 因为这时消费者对新产品不熟悉, 需要通过辅助策略来学习并了解该新产品,此时触觉营销策略有用。当新产品占据一定市场份额后, 本文的触觉营销策略将不适用。

6.3 不足与未来方向

尽管本文所得结论对已有触觉研究和已有新产品研究有明显推进, 但本文存在不足。最大不足是, 本文在理论上认为, 先前触摸一个极度新奇的产品之所以能够促进消费者随后对另一极度不一致目标新产品的评估和选择, 是因为先前触摸促进了近学习迁移(即帮助消费者将由先前触摸获取的产品知识迁移到随后遇到的目标新产品身上), 进而帮助消费者理解/解决了目标新产品与常见产品的极度不一致之处。我们也开展了一个实证研究检验了这一过程机制。但这一实证研究中, 我们对近学习迁移的测量是通过口头报告(如, 在评估完目标产品后询问被试在多大程度上依靠先前触摸所得的产品知识来评价该目标产品)实现的。这种口头报告在一定程度上具有不准确性。因此, 在本文中未汇报。我们呼吁感兴趣的研究者们通过脑电等仪器来更客观、准确地测量近学习迁移。

未来研究还可以从下述两个方向上推进本研究。其一, 不一致新产品包含两类:视觉不一致的新产品和功能属性上不一致的新产品(Noseworthy& Trudel, 2011)。未来研究可以检验是否让消费者触摸一个概念上与其预期不一致的新产品(如会拍照的打印机)会影响他们随后对另一款极度不一致的目标新产品(如可以播放音乐的手表)的评估。其二, 在本文所有实验中, 被试都是先触摸某产品,之后花2 min左右的时间来做无关任务以学习和储存该产品的知识。未来研究可以进一步检验是否让消费者在触摸某极度不一致的产品后立即评估另一款极度不一致的目标产品, 会阻碍近学习迁移的发生, 进而降低目标产品的不一致解决。

7 总结论

本文在理论上首次系统检验了是否、为何及何时“先前触摸”会(不会)影响消费者对随后遇到的目标新产品的评估。所得研究结论将弥补已有新产品研究和已有触觉研究的研究空缺, 对两股研究都有明显的理论突破和创新。同时, 本文的发现还将为新产品促销、零售推广等提供实践指导, 并为增加新产品的市场占有率提供实践启示。我们期待, 本文对触摸传递效应的挖掘能为未来与消费者触觉和视觉新产品相关的研究起到抛砖引玉的作用。

参 考 文 献

Abrams, R. A., Davoli, C. C., Du, F., Knapp, W. J., & Paull, D.(2008). Altered vision near the hands.Cognition, 107(3),1035−1047.

Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010).Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions.Science, 328(5986), 1712−1715.

Bloch, P. H. (1995). Seeking the ideal form: Product design and consumer response.Journal of Marketing, 59(3),16−29.

Campbell, M. C., & Goodstein, R. C. (2001). The moderating effect of perceived risk on consumers’ evaluations of product incongruity: Preference for the norm.Journal of Consumer Research, 28, 439−449.

Du, F., Wang, X. T., Abrams, R. A., & Zhang, K. (2017).Emotional processing is enhanced in peri-hand space.Cognition, 165, 39−44.

Gick, M. L., & Holyoak, K. J. (1987). The cognitive basis of knowledge transfer. InTransfer of learning: Contemporary research and applications(pp. 9−46). New York: Academic Press.

Gourville, J. T. (2006). Eager sellers and stony buyers:Understanding the psychology of new-product adoption.Harvard Business Review, 84, 98−106.

Haskell, R. E. (2001).Transfer of learning: Cognition,instruction, and reasoning. San Diego: Academic Press.

Hayes, A. F (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling [White paper].

Herzenstein, M., Posavac, S. S., & Brakus, J. J. (2007). New and really new products: The effects of self-regulation systems and risk salience.Journal of Marketing Research,44(2), 251−260.

Homa, D., Kahol, K., Tripathis, P., Bratton, L., &Panchanathan, S. (2009). Haptic concepts in the blind.Attention, Perception, & Psychophysics, 71(4), 690−698.

Huang, M. X., Li, P., & Wang, Y. T. (2016). Is high variance of reviews necessarily a bad thing for a new product?−The role of perceived social value.Journal of Marketing Science, 12(3), 36−50.

[黄敏学, 李萍, 王艺婷. (2016). 新产品评论不一致一定是坏事吗?—基于社会价值视角.营销科学学报, 12(3),36−50.]

Huber, B., Joanne, T., Mariana N. A., Chelsee, G., Steven, J.,Jordy, K., & Swinburne Babylab Team. (2016). Young children's transfer of learning from a touchscreen device.Computers in Human Behavior, 56, 56−64.

Jhang, J. H., Grant, S. J., & Campbell, M. C. (2012). Get it?Got it. Good! Enhancing new product acceptance by facilitating resolution of extreme incongruity.Journal of Marketing Research, 49, 247−259.

Klatzky, R. L., Lederman, S. J., & Metzger, V. A. (1985).Identifying objects by touch: An “expert” system.Perception& Psychophysics, 37(4), 299−302.

Liu, W. M., & Liang, J. P. (2015). To choose red or blue?Investigating whether, when and why background colors will (will Not) affect visually new product evaluations.Nankai Business Review, 18(5), 97−109.

[柳武妹, 梁剑平. (2015). 选择红色还是蓝色?背景色彩影响视觉新产品评估的现象、中介及边界体制研究.南开管理评论, 18(5), 97−109.]

Mandler, G. (1982). The structure of value: Accounting for taste” in affect and cognition. InThe 17th annual carnegie symposium on cognition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

McCabe, D. B., & Nowlis, S. N. (2003). The effect of examining actual products or product descriptions on consumer preference.Journal of Consumer Psychology, 13(4), 431−439.

Meyers-Levy, J., & Tybout, A. M. (1989). Schema congruity as a basis for product evaluation.Journal of Consumer Research, 16, 39−54.

Muller, D., Judd, C. M., & Yzerbyt, V. Y. (2005). When moderation is mediated and mediation is moderated.Journal of Personality and Social Psychology, 89, 852−863.

Noseworthy, T. J., Di Muro, F., & Murray, K. B. (2014). The role of arousal in congruity-based product evaluation.Journal of Consumer Research, 41(4), 1108−1026.

Noseworthy, T. J., & Trudel, R. (2011). Looks interesting, but what does it do? Evaluation of incongruent product form depends on positioning.Journal of Marketing Research, 48,1008−1019.

Noseworthy, T. J., Cotte, J., & Lee, S. H. (2011). The effects of ad context and gender on the identification of visually incongruent products.Journal of Consumer Research, 38,358−375.

Nuszbaum, M., Voss, A., Christoph, K. K., & Betsch, T. (2010).Assessing individual differences in the use of haptic information using a German translation of the need for touch scale.Social Psychology, 41(4), 263−274.

Peck, J., & Childers, T. L. (2003b). Individual differences in haptic information processing: The “need for touch” scale.Journal of Consumer Research, 30, 430−442.

Peck, J., & Childers, T. L. (2003a). To have and to hold: The influence of haptic information on product judgments.Journal of Marketing, 67, 35−48.

Peck, J., & Childers, T. L. (2006). If I touch it I have to have it:Individual and environmental influences on impulse purchasing.Journal of Business Research, 59(6), 765−769.

Peck, J., & Shu, S. B. (2009). The effect of mere touch on perceived ownership.Journal of Consumer Research, 36,434−447.

Peck, J., Barger, V. A., & Webb, A. (2013). In search of a surrogate for touch: The effect of haptic imagery on perceived ownership.Journal of Consumer Psychology,23(2), 189−196.

Perkins, D. N., & Salomon, G. (1992). Transfer of learning. InInternational encyclopedia of education(2nd ed.). Oxford,England: Pergamon Press.

Romero, M., & Craig, A. W. (2017). Costly curves: How human-like shapes can increase spending.Journal of Consumer Research, 44(1), 88−98.

Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A. (1989). Affect grid: A single-item scale of pleasure and arousal.Journal of Personality and Social Psychology, 57(3), 493−502.

Wang, X. T., Du, F., He, X. S., & Zhang, K. (2014). Enhanced spatial stimulus-response mapping near the hands: The Simon effect is modulated by hand-stimulus proximity.Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,40(6), 2252−2265.

Zhang, M., & Li, X. P. (2012). From physical weight to psychological significance: The contribution of semantic activations.Journal of Consumer Research, 38(6), 1063−1075.