浅埋偏压大跨度隧道进洞口施工方法探讨

■刘永周

(龙岩东环高速公路有限责任公司,龙岩 364000)

1 引言

随着我国基础设施建设力度增大,高速公路隧道尤其是山岭隧道得到了迅猛发展,主要表现为数量增多、长度加大、跨度增加和结构形式多样化。隧道洞口断面施工是隧道建设工程中的难题,又通常是整条隧道施工的控制工程,决定着整条隧道的进度和质量。隧道洞口段,尤其是大断面隧道通常面临工程地质、水文地质条件复杂,施工难度大等特点[1],同时洞口段极易受地形偏压而导致滑坡、大变形破坏。

国内对于大断面、大跨度隧道施工过程中的围岩变形及衬砌受力研究取得了一定程度的进展,杨建华[2]、刘德平[3]针对软弱围岩情况进行了数值模拟研究,得出了墙脚处的底部围岩,在整个施工过程中都存在应力集中现象。王志等[4]通过三维有限元分析方法对前黄隧道下穿高速公路段进行了分析,得出采用大管棚超前支护对于控制隧道拱顶沉降效果良好,隧道拱顶沉降和水平收敛位移受隧道纵向开挖空间效应和覆盖层厚度的影响。

大跨度隧道开挖跨度大,施工工序复杂,对围岩造成多次扰动,土体受力复杂。因此,应在施工前对衬砌及围岩变形进行研究,确保施工安全可控[5]。但国内目前已建成的大跨度公路隧道比较少,特别是对于大跨度隧道洞口段施工方法的工程实践仍然不足。本文结合公山尾隧道,对大跨度浅埋偏压隧道洞口段的施工方法进行研究,为大跨度隧道洞口段设计施工和现场检测提供借鉴与参考。

2 工程概况

公山尾隧道为单向分离式隧道,设计时速为100km/h。隧道左洞ZK15+166~ZK16+102,长967m,右洞YK15+153~YK16+091,长938m,属中长隧道。断面面积在150m2以上,属于大断面隧道。隧址区属剥蚀丘陵地貌,地表植被发育,地形起伏变化大,下缓上陡,山脊陡峭,山体走向大致成南北向,隧道轴线最大海拔高程为225m,进口处地面高程 45.0~55.0m,坡度约为 15~30°,上覆坡残积粘性土-强化砂岩,未见基岩出露,坡体较稳定,但左洞进口位于冲沟底部,极易受雨季洪水影响。出口处地面高程50.0~65.0m,坡度约 10~20°,上覆约 5m 的坡积土层,未见基岩出露,坡体较稳定。

隧道出口段围岩为强风化砂岩,岩体破碎,节理发育,且结构面有填充物,围岩自稳能力差。洞口上覆厚层稍密素填土分布,结构松散,开挖后稳定性极差(图1)。隧道轴线与山体走向斜交,造成山体对隧道洞口段产生偏压,围岩及支护结构受力不均匀。右侧隧道出口处于靠近坡体破面一侧,在洞口部分区段浅埋,洞身围岩厚度不足且不均匀,隧道靠近破面的一侧承受较大的剪力作用,隧道施工扰动极易产生冒顶坍塌、失稳。

图1 公山尾右侧隧道出口

3 隧道洞口开挖方法

隧道洞口处上覆坡积土层,如果采用挖方的处理方式,需要挖除前面30m的软弱地层段。这种方式虽然可以通过挖除浅埋段降低施工难度和减少隧道长度,但是土方开挖量巨大,开挖两侧形成的高边坡需要做相应的防护措施(边坡、挡墙),而且后期运营隐患巨大,对整体环境破坏大,破环山体稳定,影响当地生态系统环境,并导致工程造价增加。

因此大跨度隧道洞口段施工,应先对地层进行适当的预加固处理,再使用分部开挖法。利用辅助施工措施化大为小,从而尽快地沿开挖轮廓形成封闭或半封闭的承载结构,再开挖核心土和仰拱。大跨度隧道主要施工方法有:上半断面超前短台阶分步法、中隔墙法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、柱洞法等。

通过调研隧道洞口段施工方案的工程实例,将本工程现场实际情况与新奥法在隧道工程施的应用相结合,考虑到公山尾隧道断面形状和目前的施工技术水平,现对两台阶四步开挖法与四步中隔墙法进行对比研究。

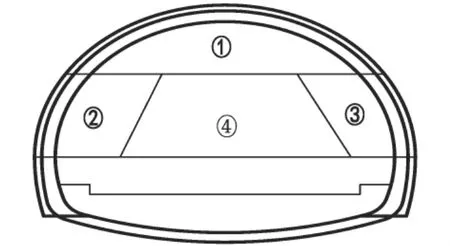

3.1 四步台阶开挖法

台阶法是指超前开挖隧道上部断面(上台阶)一定距离后开始开挖下部断面(下台阶),上下台阶同时并进的施工方法。其具有增加工作面,前后开挖干扰小,一次开挖面积较小,降低对围岩的扰动利于掌子面稳定,特别是下台阶开挖较为安全的优点,如图2及图3所示。

图2 台阶法开挖立面图

图3 台阶法开挖纵断面图

台阶法分部开挖施工每台阶步距为3m,从一台阶到仰拱处距离为15 m。台阶法分部开挖工况的施工工序为:两台阶四步法开挖分为上下2个台阶和4个部分进行开挖。先开挖上部台阶①部,上部开挖完成后施作上部洞身结构的初期支护,即初喷混凝土,架立钢架,施作喷锚支护,喷混凝土的厚度为28cm。上台阶施工至3m后,开挖下部台阶左侧②部,施作下台阶左侧洞身的初期支护,支护结构同①部。②部施工至3m后,开挖下部台阶右侧③部,施作下台阶右侧洞身的初期支护。然后开挖核心土④部,并与上下台阶保留步距3m。最后开挖仰拱,并且及时进行支护结构的封闭和仰拱的开挖和浇注。台阶间距控制在3m,以减少前后工序之间的干扰,确定上下台阶之间并无相互影响之后,可进行上下台阶的同时开挖。

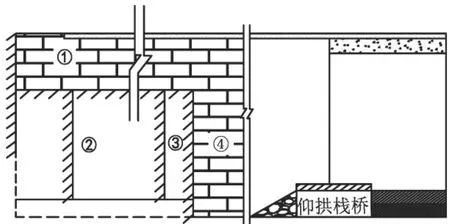

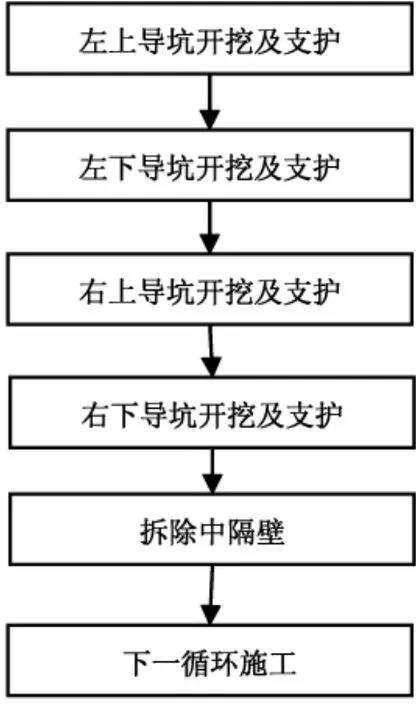

3.2 四步中隔墙开挖法

四步中隔墙法是在台阶法的基础上发展而来,主要适用于软弱围岩大跨度且对围岩沉降变形控制严格的隧道。其采用先分部开挖隧道的一侧,并施作中隔壁,然后再分部开挖另一侧的施工方法。四步中隔墙法施工法工序如图4所示。

图4 四步中隔墙法施工流程

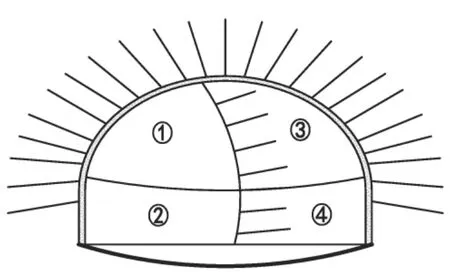

四步CD法分别开挖断面的四个部分,开挖的每一侧都各自封闭成环,有利于围岩稳定,保证施工安全,如图5及图6所示。

图5 四步中隔墙法施工立面图

图6 四步中隔墙法施工纵断面图

中隔墙法分部开挖施工每部分步距亦为3m,左右部分间距6m。中隔墙法分部开挖工况的施工工序为:

(1)人工风镐开挖(必要时弱爆破)或者机械开挖①部;

(2)施作①部导坑周边的初期支护和临时支护,即进行钢架的架立和横撑的设立,设洞身锚杆及锁脚锚杆、布置周边初期支护钢筋网;然后进行喷射混凝土作业至设计厚度28cm;

(3)开挖②部;②部与①部间距保持在3m;

(4)施作②部洞室周边的初期支护和临时支护同①部;

(5)按顺序开挖③、④部并施做初期支护和临时支护,施工步骤同上,导坑底部安设钢架封闭成环,喷射混凝土至设计厚度;

(6)逐步拆除临时钢架;(7)施作仰拱。

4 隧道开挖数值模拟

采用Midas有限元分析软件分别对四步中隔墙法、四步台阶开挖法进行对比分析。为方便比较,两种开挖方法均采用同一施工方案及同样材料的超前支护和初期支护结构。

4.1 计算模型与参数

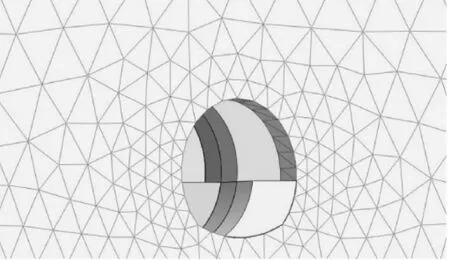

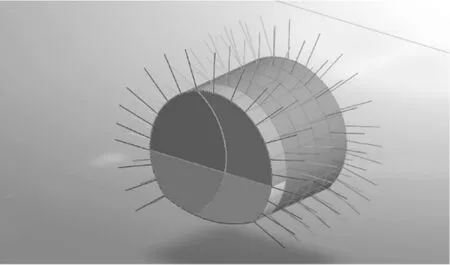

隧道围岩级别为Ⅴ级,采取由进口方向向出口方向单方向开挖。该隧道最大开挖跨度16.2m,根据隧道位置考虑隧道左右各3倍开挖跨度为计算范围。两侧边界条件采用X方向位移约束,前后边界采用Y方向位移约束,底部边界条件采用Z方向位移约束。图7为四步中隔墙法计算模型,图8为四步台阶法计算模型。隧道计算模型如图9所示。

图7 四步中隔墙法

图8 四步台阶法

图9 隧道计算模型

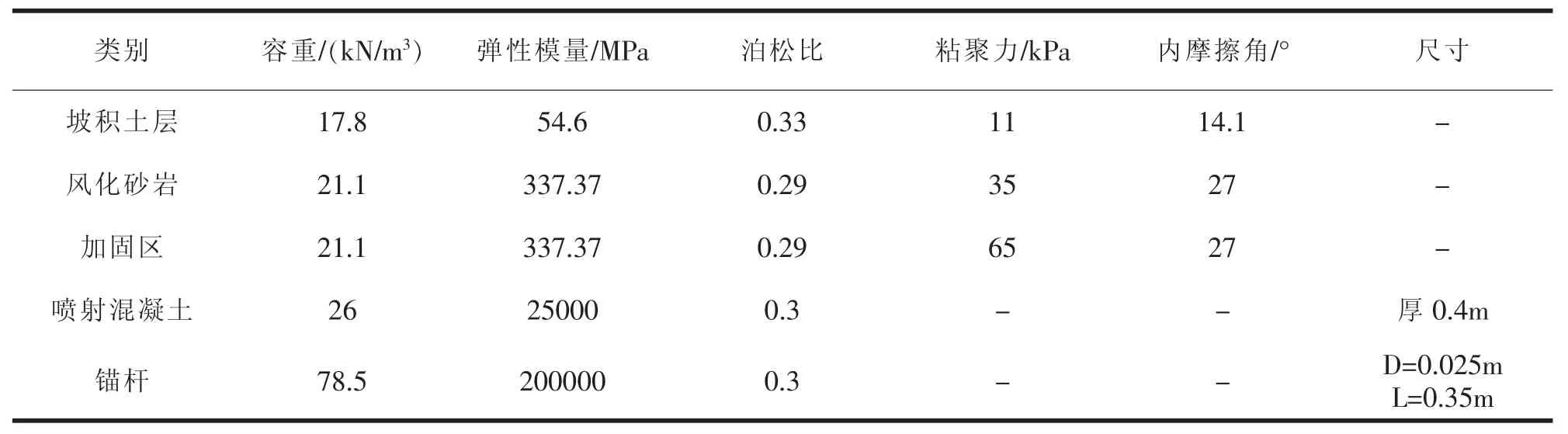

对洞口段上覆坡积土层及风化砂岩采用摩尔库伦各向同性实体单元模拟,初期支护喷射混凝土采用弹性板单元模拟,采用弹性植入式桁架单元模拟锚杆,并且使加固区围岩内摩擦角不变,通过提高加固区围岩粘聚力来模拟超前支护的作用。根据新奥法的原理,二次衬砌作为安全储备,因此模型不考虑二次衬砌的影响,材料参数见表1。

4.2 位移对比分析

台阶法开挖隧道的位移变形模拟结果如图10所示。台阶法施工拱顶沉降比较大,核心土开挖时发生的沉降量最大,最终得到拱顶沉降值为16.29mm,说明拱顶在失去核心土的作用后会发生较大的沉降,而且变形幅度比中隔墙法大5.45mm,变形较大的部位也比中隔墙法范围大。台阶法拱腰和拱脚处的沉降量也比中隔墙法的沉降量大0.903mm左右,说明台阶法对沉降的控制劣于中隔墙法。

此外台阶法施工拱底的方向位移随着核心土的开挖呈现出一定程度的起拱,相较于中隔墙法小,这是由于核心土开挖对隧道底部虽然表现为卸载作用,引起底部起拱,但及时施作仰拱隧道封闭成环抑制了底部起拱变形。由此上可知,台阶法开挖过程中核心土开挖对位移影响较大,因此施工中要特别注意核心土开挖时间,并及时施作仰拱。

表1 材料物理力学参数

图10 台阶法开挖Z方向位移图

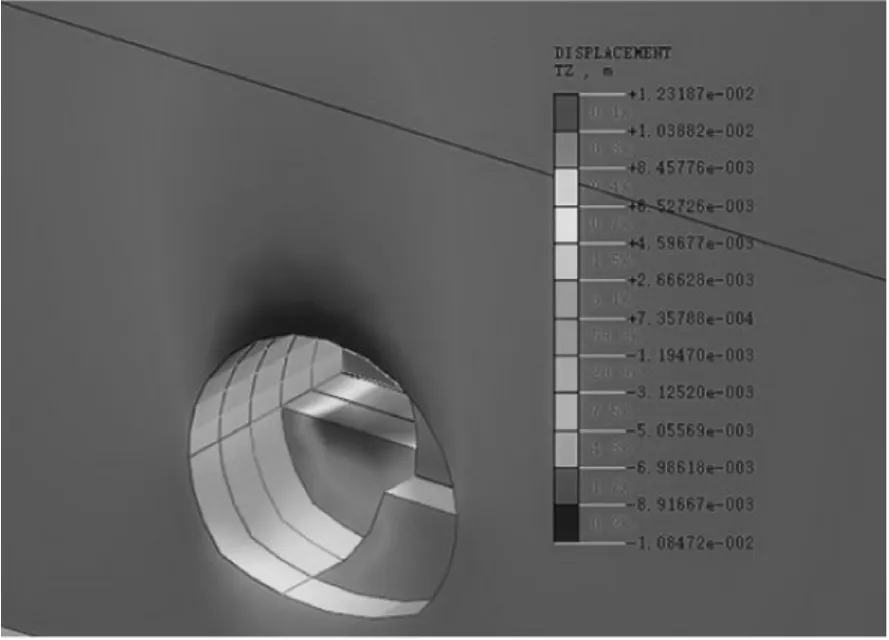

中隔墙法开挖隧道的位移变形模拟结果如图11所示。拱顶沉降比较大,拆除中隔墙临时支撑时发生的沉降量最大,最终沉降值为10.84mm,说明拱顶失去中隔墙支撑之后会发生较大的沉降。

拱顶的水平位移很小,但拱腰和拱脚处的水平位移比较大,均向洞内方向发生位移,这是因为拱顶失去临时支撑后,上部荷载由开挖形成的拱来承担,致使拱腰处受到较大的水平压力,从而发生向洞内的水平位移。

图11 中隔墙法开挖Z方向位移图

在拆除临时支撑时,拱顶开始产生较大的沉降变形,同时拱底的Z方向位移也主要发生了最大6.52mm的位移变形,表现为向上起拱,原因是拆除临时支撑对隧道底部表现为卸载作用。因此,临时支撑在中隔墙法开挖中具有必要的作用,以及拆除临时支撑对隧道结构的变形将产生较大的影响。所以在隧道开挖过程要及时支护保护临时支撑,并选择合理时间予以拆除。

结果表明台阶法开挖和中隔墙法开挖都满足规范要求,但中隔墙法开挖相较于台阶法开挖对变形控制效果更好。

5 结论

本文依托公山尾隧道为工程背景,采取MIDAS数值模拟方法,针对大跨度隧道洞口薄弱段的开挖方法进行分析研究,可以得出以下结论:

(1)台阶法中核心土开挖对位移影响较大,因此施工中要特别注意核心土开挖时间,并及时施作仰拱。

(2)中隔墙临时支护拆除后,围岩在拱顶处会产生较大的变形,因此应选择合适的时间对临时支撑予以拆除。

(3)中隔墙法在控制变形上优于台阶法,其安全性更好。

[1]谢廷雷.隧道洞口施工稳定性控制关键技术研究[D].重庆交通大学,2016.

[2]杨建华,朱彬.大跨度软岩隧道开挖方法及施工方案数值模拟研究[J].西安科技大学学报,2011,31(3):287-292.

[3]刘德平,王彩勤.软岩双连拱隧道施工模拟与力学分析[J].西安科技大学学报,2010,30(6):672-676.

[4]王志,杜守继,张文波,等.浅埋铁路隧道下穿高速公路施工沉降分析[J].地下空间与工程学报,2009,5(3):531-535.

[5]奚正兵,焦苍,王连山,等.超大断面隧道不同工法引起软弱围岩变形机理分析[J].施工技术,2006(s1):50-51.