挖掘比较优势:地方高校参与“双一流”建设的策略

喻聪舟,刘锦诺

(哈尔滨师范大学 教育科学学院,哈尔滨 150025)

2015年11月国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,“以中国特色、世界一流为核心,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向”,统筹推进世界一流大学和一流学科建设(简称“双一流”)。推进“双一流”大学建设是我国教育现代化建设的重要组成,是新时期我国高等教育发展的重要目标。从数量上看,我国地方高校占我国高校的比重较大,但只有少数高校能够真正参与到“双一流”建设中去,数量众多的地方高校角色的边缘化,会影响作为整体国家战略“双一流”建设的实际效能,因此思考地方高校如何有效参与“双一流”问题对推进“双一流”战略具有重要价值。

“在建立关于人类‘认识’及其所表达的‘世界’的理论之前,必须有关于‘语言’的理论,‘没有语言学的认识论无效’。”[1]讨论地方高校“双一流”建设问题,首先应当对相关话语体系进行澄清,只有建立明晰、规范的“双一流”建设的“语言理论”,才能更好地思考“双一流”建设的“认识论”问题,框定“双一流”建设的话语体系,也才能更好地就地方高校参与“双一流”建设问题进行思考。首先,“双一流”指的是《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》文件中所谈到的“世界一流大学”和“世界一流学科”。国家对“双一流”建设的总体规划是:第一步到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;第二步到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;第三步到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。实质上,“双一流”是“将世界高等教育作为参照系,以世界一流作为标杆,努力将中国的一些大学和学科建设成为世界一流大学和一流学科”[2]。“双一流”定位的是世界一流,不是国家一流更不是区域一流,推动我国高等教育发展达到世界先进水平是“双一流”建设的“初心”,只有从这一原点去考虑大学发展才能保证“双一流”建设不偏离正确的轨道。其次,“双一流”建设仍然是一种国家行为,而不是高校完全自主的行为,是从宏观层面对高校发展的统筹规划。再次,本研究选取地方高校作为研究对象,思考地方高校在国家制定的“双一流”建设框架下,如何在充分考虑自身情况的前提下,通过调动有限资源做大、做强以参与“双一流”建设。

一、破而后立:地方高校“双一流”建设的合理性审视

相比部属高校,地方高校参与“双一流”建设具有先天上的不足。思考地方高校“双一流”建设问题,首先应当思考地方高校进行“双一流”建设的可能性,在此基础上再去思考地方高校“双一流”建设的策略和路径。

(一)地方高校“双一流”建设的解构

从高等教育系统的角度看,第一,尽管国家教育投资占GDP的比重逐年上涨,但总的教育投资是有限的,因此必然存在如何优化资源配置的问题。“双一流”建设需要集中力量办大事,过多的学校参与到“双一流”建设中来,会带来参评、考核等竞争成本的大幅增加,造成资源的浪费,激烈的竞争还可能滋生寻租行为,影响高等教育系统的健康生态。第二,“双一流”定位的是世界一流大学、一流学科,“一流大学”与“一流学科”绝不是多数,因此不是所有高校都能够参与到“双一流”的竞争中来。“双一流”建设主要定位于研究型大学,而在我国当前高等教育布局中,地方高校几乎都是教学型大学,地方高校跟风参与“双一流”竞争向研究型大学转型,会破坏我国高等教育系统的整体布局。

从地方高校自身发展的维度看,地方高校与部委直属高校相比发展历史较短,并且大多并非分布在直辖市以及各省的中心城市,在获得政策与资金的支持力度上更不能与部委直属高校相比,在动态考评的“双一流”建设竞争中处于劣势地位。参与“双一流”建设会消耗巨大的人力物力,若地方高校参与“双一流”的努力不能取得应有的成效,会造成资源的过度消耗,甚至会给地方高校带来生存危机。由此看来,地方高校参与“双一流”建设存在较大的风险。

因此,地方高校参与“双一流”建设这一命题并非是必要的。

(二)地方高校“双一流”建设的建构

“作为高等教育系统的重要组成,广大的地方院校必须积极应对。那种认为‘双一流’建设是部属院校或重点大学的任务而与地方院校无关的认识是放弃历史选择和责任的短视行为。”[3]虽然地方高校参与“双一流”建设存在潜在风险,但也同样存在积极意义。

从社会发展角度看,部委直属高校往往分布在省会城市或直辖市。根据刘海峰教授的统计,我国2 600多所高校中,部委高校仅115所,其中教育部直属高校仅75所。在这75所高校中,河南、河北、江西、山西、青海、贵州、海南、云南、内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西13省区没有一所[4]。相比部委直属高校,地方高校分布地域更广、涵盖城市更多、惠及民众数量更大。相比于发达中心城市,我国非中心城市经济、科技发展较为落后,人才相对匮乏,这些城市往往缺少大型企业与高端科研机构,除高校外很少有其他机构能在科研方面提供支持,对于高校服务的需要更为迫切,因而地方高校在这类城市的经济社会发展中有着难以替代的作用。十九大报告明确指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[5]。我国普通城市与中心城市发展水平的差异,是社会发展不平衡、不充分的重要表现。解决我国社会发展不平衡、不充分的问题,地方高校扮演着重要的角色。参与“双一流”建设能够提升地方大学发展水平,从而能够更好地履行地方高校服务社会的职能。因此地方高校参与“双一流”建设,对解决新时代中国特色社会主义建设的主要矛盾具有积极作用。

哈佛大学前校长博克曾谈到:“如果说350年来哈佛有一个贯穿始终的特点的话,那就是我们总是在心神不定地担忧,即使在从外界形势看来没有任何理由这样做时也是如此。”[6]从“双一流”建设本身看,地方高校的加入有助于增强参与“双一流”建设高校的竞争意识,并通过竞争增强直属高校与地方高校的忧患意识,进而推动我国高等教育整体的良性发展。“地方高校作为我国高等教育的主体,积极开展‘双一流’建设,有利于推动我国整体教育水平的提高,全面推动我国高等教育内涵式发展。”[7]地方高校数量占高校总量90%以上,要想使“双一流”建设真正在高等教育系统产生广泛影响,实现我国高等教育从“基本实现现代化”向高等教育现代化强国的转变,地方高校的参与必不可少。理想国存在时最重要的价值在于“让凡是希望看见它的人能看到自己在那里定居下来。至于它是现在存在还是将来才能存在,都没有关系”[8]。同样,参与“双一流”建设对地方高校的价值不仅仅在于竞争的结果,而在于为地方高校的发展树立标杆,引导地方高校以达到世界一流为目标而奋斗,以此推动中国高等教育质量的整体发展和实力提升。

(三)地方高校“双一流”建设:慎思而行

因为地方高校参与“双一流”建设既存在风险性也具有必要性,因此各地方高校应当谨慎思考是否适合参与“双一流”建设。

首先,发展水平较高的地方高校参与“双一流”建设具备一定竞争力,而水平相对落后的地方高校则不具备与部委直属高校竞争的实力。多数地方高校参与“双一流”建设存在较大风险,因此需要根据自身条件和发展水平谨慎地思考、权衡参与“双一流”建设的必要性。

其次,“双一流”包含一流大学与一流学科两个方面的命题,“在政策支持上可以将一流大学与一流学科进行适当分离。换言之,即使一所大学在整体上达不到一流水平,也不妨碍部分学科可以达到一流水准,甚至个别学科达到超一流水准”[9]。是否参与“双一流”建设,应该对两个命题分别加以考虑。除极少数地方高校外,大部分地方高校在短时间内难以在整体上赶超部委直属高校,在一流大学方面的竞争不具备优势。但不能成为一流大学并非意味着没有建设一流学科的可能。“双一流”战略强调打破固化身份,引入竞争机制,理论上讲任何大学都能够通过发挥自身优势,打造一流学科。这就使一些地方高校有可能根据区位优势和历史积淀,打造重点学科,参与一流学科建设竞争。因此,定位于一流学科建设是地方高校参与“双一流”建设的理性选择。

二、发挥比较优势:“双一流”语境下地方高校发展的优势策略

下面借助经济学中的比较优势理论,分析地方高校在参与“双一流”建设中的可行策略,希望对地方高校参与“双一流”建设提供一些启发。

(一)“双一流”竞争中高校发展的绝对优势与比较优势

绝对优势(absolute advantage)与比较优势(comparative advantage)是经济学中的一对概念。绝对优势指“如果生产者生产一种物品所需要的投入较少,就可以说该生产者在生产这种物品上有绝对优势”[10]55。在“双一流”竞争中某所高校凭借自身已有的资源能够通过较少的投入取得较大的优势,则可以称这所高校在“双一流”竞争中具有绝对优势。高校的绝对优势以自身强大的整体实力或者学科实力为基础,来自于高校整体水平或某个学科水平的领先。

比较优势是指“一个生产者以低于另一个生产者的机会成本生产一种物品的行为”[10]55。“‘双一流’建设的首要原则是集中有限的资源打造比较优势。任何大学的资源都是有限的,有所不为才能有所为。”[11]任何高校都必须在有限的人力、物力、财力资源中进行取舍,“在存在稀缺的世界上,选择一种东西意味着需要放弃其他一些东西。一项选择的机会成本,是相应的所放弃的物品或劳务的价值”[12]。在“双一流”语境下,机会成本是指高校某学科建设中所消耗的人、财、物资源用在本校其他学科建设中所能取得的最大成果,比较优势是竞争中机会成本的优势。因此,在“双一流”竞争中存在比较优势,意味着与另一所高校相比,这些资源用在其他学科上所能带来的收获较小。

在“双一流”竞争中,某些高校在整体水平上占有绝对优势或在所有学科上同时占有绝对优势是可能的,但任何高校同时在所有学科具有比较优势是不可能的,这为地方高校参与“双一流”建设提供了可能。

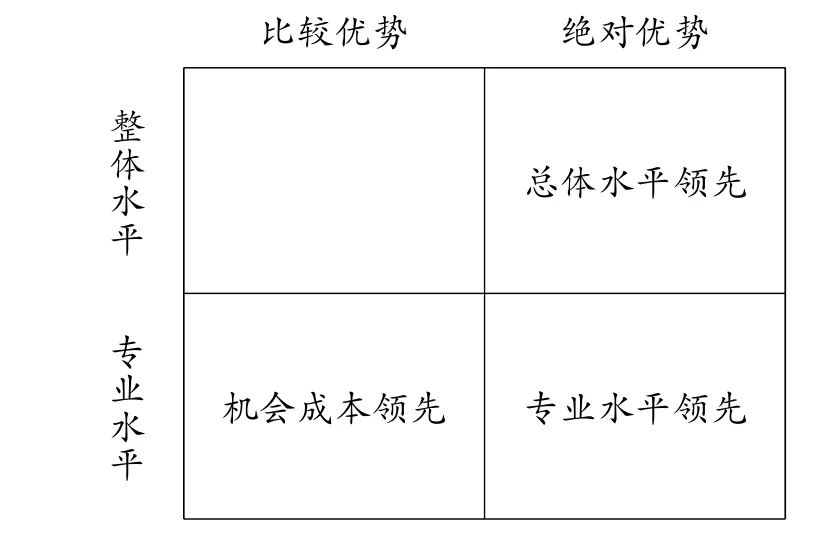

(二)“双一流”建设中高校的可能策略

研究高校参与“双一流”建设的策略,可以从发展方向与竞争策略两个维度进行思考。从发展方向上看,可以选择整体性地参与一流学校建设,也可以秉承“有所为有所不为”的原则聚焦具体学科参与一流学科建设。前者聚焦高校的整体水平,后者关注具体学科的专业水平。从竞争策略选择上看,高校可以采取绝对优势的策略也可以选择比较优势的策略。两个维度各有两种可能,将两个维度进行综合,组成高校“双一流”建设的4种可能策略(如图1)。由于不存在整体意义上的比较优势,因此对这一策略不做讨论。

图1 “双一流”建设的可能策略

1.总体水平领先策略

这种发展策略定位高校整体水平竞争与绝对优势的组合,强调高校在总体水平上的领先地位,即高校通过在所有学科总体水平上的绝对优势,在“双一流”竞争中达到总体水平的领先优势。这种发展策略强调用整体性的眼光,对高校的各学科进行整体性的把握,思考如何通过有效地在各个学科间分配资源,实现总体水平的最优化。这一策略立足于大学强大的整体综合实力,定位一流大学建设,力求实现高校在全部学科中的领先目标,以最终实现大学总体水平的领先。

2.专业水平领先策略

这种发展策略定位专业水平竞争与绝对优势的组合,强调通过在某一学科上的绝对优势参与“双一流”建设。其关键在于根据本校实际集中资源,全力建设重点学科,凭借本校在该学科上的强大实力实现在学科竞争中的领先目标。这一策略定位一流学科建设,以高校在某一学科领域的绝对实力为基础,有重点地优先发展优势学科,通过在本学科领域的绝对优势,实现高校一流学科建设的目标。

3.机会成本领先策略

这种发展策略定位专业水平竞争与比较优势的组合,依靠高校在机会成本上的优势取得在学科建设上的优势地位。高校发展的机会成本的优势主要来自于实力较强高校所不太关注的研究领域,或是发展效率较低的学科。因此采取机会成本领先策略,关键在于聚焦高等教育发展的空白领域,避免在重要领域与部委直属高校的直接竞争,根据自身特点在其他高校较少关注的领域寻找学科突破的“蓝海”,挖掘本校在机会成本上的优势。这一策略同样定位于一流学科建设,主要通过差异化选择,把握机会成本的比较优势,获得在某一学科的相对领先地位。

(三)地方高校“双一流”建设的策略选择

地方高校参与“双一流”建设应当如何在上述3种策略中取舍呢?

总体水平领先策略是一流高校参与“双一流”建设的首选,对地方高校的发展具有超前性。现阶段我国地方高校参与“双一流”建设应定位“一流学科建设”,因此主要在专业水平领先策略与机会成本领先策略之间取舍。地方高校发展离不开所处区位的省级、市级政府的支持。我国不同地区发展水平差异较大,因此有条件参与“双一流”建设的地方高校之间发展水平仍存在较大差异,一部分学校物资、师资力量雄厚,能够获得所在地方政府的支持力度较大,在某学科领域具有较强的竞争力,这类地方高校可以考虑选择专业水平领先策略。但专业水平领先策略只是少数地方高校参与“双一流”建设的可能选择,并不具备普遍性。而机会成本领先策略则强调通过与部委直属高校差异化发展的方式进行学科建设,增强在“双一流”竞争中的竞争力。正如上文所述,“双一流”竞争中的绝对优势不是每所高校都能获得的,但每所高校都能通过合理定位和差异化发展挖掘自身在整个高等教育系统中的比较优势,因此机会成本领先策略是地方高校参与“双一流”建设的一般性策略。

选择机会成本领先策略参与“双一流”建设具备可能性并不意味着地方高校一定要选择这一策略,还应当同时分析选择这一策略能够给我国高等教育发展带来哪些益处。从高等教育系统的整体布局上看,每一类学科都有存在的意义,都对更好地推动社会主义现代化建设具有积极作用。但就新时代中国特色社会主义现代化建设而言,每种学科对推进社会发展能起到的作用不同。地方高校通过专业水平领先策略参与“双一流”建设能够优化高等教育的资源配置,推动不同水平的学校为了更好地获得生存发展空间,自发地调节自身的学科定位。发展水平较高的学校集中精力攻克尖端性课题、关注重要学科领域,地方高校立足比较优势攻关相对边缘化、地方化的学科,这样所有学科都能获得发展,从而能够有效地通过“看不见的手”自发调节、优化我国高等教育系统的资源配置,推进高等教育的整体发展和实力提升。同时,与部委直属高校的错位发展也避免了与实力相对雄厚的高校的直接竞争,使地方高校也有在某一领域达到全国领先的可能,真正具备“一流学科”的竞争力。

因此,机会成本领先策略是地方高校参与“双一流”建设既有积极意义也具备可行性的发展策略。

三、立地生根:“双一流”语境下地方高校发展的路径

探索地方高校通过机会成本领先策略参与“双一流”建设的路径,首先应当明了地方高校在“双一流”竞争中可以从哪些方面挖掘比较优势,然后如何根据比较优势进行学科建设。

(一)立足地方实际,发掘比较优势

地方高校如何以机会成本领先策略参与“双一流”建设,首先需要思考应当怎样挖掘、探索、定位自己的比较优势。比较优势是机会成本的优势,来源于与部委直属高校的错位发展,但错位发展也有很多选择,并非所有的选择都适合地方高校的发展需要。部委直属高校能够在全国范围的竞争中取得领先地位,因此其学科建设定位于全国乃至世界范围,而将建设这些学科的资源用于服务地方就会带来很大的机会成本。而地方高校的发展“一般扎根区域环境,依托地域矿产资源、历史文化、经济产业等土壤逐步成长起来,具有不可替代性”[13],服务地方是地方高校在“双一流”竞争中的根本所在,也是优势所在。除比较优势外,从定位于服务所在地方的角度看,地方高校与直属高校相比还存在一定的绝对优势。部委直属高校更多地分布在北京、上海以及各省省会等中心城市,而地方高校则更为广泛地分布在各种类型的城市,能够更紧密、更直接地感受到地方发展的趋势,更敏锐、准确地把握到地方发展的需要,因此与部委直属高校相比,地方高校为所在城市、区域提供服务的成本更小。具体的比较优势包括:地方经济发展的科研需要,地方区域的独特历史文化,地方的风土民俗以及地理区位优势与物产资源。地方高校参与“双一流”建设,应当立足地方实际,挖掘并重点打造比较优势,实现区域与学校的相互促进和共同发展是地方高校实现机会成本领先的根本所在。

地方高校比较优势确定后,机会成本领先策略的实施还应当从高校内部与外部两个维度展开。内部维度主要指高校自身的学科建设策略,外部维度则指高校与地方的互动策略。

(二)以比较优势为中心,由点到面打造重点学科

从高校内部学科建设角度看,重点学科的选定应当以地方高校的比较优势资源为依托,采取由点到面的方式层层推进一流学科建设。

1.根据地方高校的比较优势选取重点建设的领域

地方高校的比较优势也许不止一个,而绝大部分地方高校师资、资金、资源有限,因此还应当根据实际情况在可能的比较优势中进行取舍。具体的取舍原则:首先根据各校的师资、生源、物资等方面的比较优势进行取舍。如理工类高校重点关注地方经济发展的科研需要、地理区位与物产资源方面的比较优势,人文类高校重点关注地方的独特历史文化、地方的风土民俗、地理区位方面的比较优势。其次从区位提供这些比较优势的独特性方面进行取舍。如所在区位具有全国独特的民俗文化与在本省较为独有的地理位置之间,优先选择前者为重点领域建设的基础。在两个原则中,优先考虑高校本身条件与比较优势资源的适切性。

2.以重点领域为依托定位学校的重点建设学科

当选定的重点领域可以归属多个学科时,首先考虑是否存在其他相关重点领域,有相关重点领域,则优先选择与其他重点领域有共同归属的学科作为重点建设学科。若无相关重点领域,则比较可归属学科的综合实力,优先选择综合实力较强的学科作为重点建设学科。若某一地方高校在区域教育发展史方面具备比较优势,该重点领域既可以归入历史学科也可以归入教育学科;若该校在其他区域历史方面也存在比较优势资源,则优先以历史学科作为重点建设学科;若该校不存在相关比较优势,则比较历史学科和教育学科的整体实力,选择实力较强的学科作为重点建设学科。

3.以重点学科学术带头人为中心开展精英团队建设

根据重点领域确定重点学科后,就要以学术带头人为中心,召集相关领域的研究人才,集中学校的人力物力,打造精英团队,推动重点学科的长效发展。在做好本学科建设的基础上,还要加强学校相关学科与重点学科的互动,促进学科交叉发展。如上所述,地方高校在区域教育发展史方面具有比较优势,经过比较后选定教育学作为重点建设学科,就可以鼓励学校的部分经济学、管理学、历史学等方面的优秀人才开展与教育学的交叉研究,推动教育史、教育经济、教育管理等学科方向的发展。这样,通过有选择性地重组有限的资源,做大、做强一个重点学科,以点带面推动学校的整体建设和发展。

(三)科学与文化双向并进,实现地方与大学的共同繁荣

重点学科选定后,地方高校机会成本领先策略最终还要落实到高校与地方的双向互动上。在现代社会,大学“为了生存并产生影响,大学的组织和职能必须适应周围人们的需要”[14],地方高校重点学科建设必须顺应时代发展的需要,紧跟时代的节拍,使大学的发展与地方的经济社会建设联动起来,通过服务地方经济社会发展使得学科的比较优势得到凸显,推动重点学科的建设。

“以史为鉴,可以知兴替。”我国与西方教育史上都有学校与社会互动方面的宝贵经验。西方以美国的“威斯康星理念”为代表,威斯康星大学是典型的现代西方大学,因此西方的路线很好地反映了现代西方大学服务社会的一些特点。东方以梁漱溟先生乡村建设的路线为代表,梁先生对我国的文化有充分的理解,东方的路线与国情更加契合。考虑新时代我国地方大学扎根地方、服务社会的问题,既要对西方的经验保持开放,也要对我们的传统保持文化自信。

就西方路线而言,威斯康星大学校长范海斯(Charles R Vanhise)提出:“州立大学的生命力在于她和州的紧密联系。州需要大学来服务,大学对州负有特殊责任。”[15]威斯康星理念强调大学应当重视所在州的需要,“实践路径主要包括知识传播和专家服务”[16]。第一,地方高校应当按照地方经济发展的需要或企业发展的技术需要选定重点学科,建立攻关团队,以重点学科建设为依托为地方经济的发展提供科学理论支撑和技术创新支持,注重与所在区位的产学研结合,重视科研成果的转化率,实现地方高校与地方经济的双向互动。第二,地方高校应立足地理区位,通过推广和利用所在地区的旅游资源、交通资源、物产资源等,将教学、科研、实践与区位优势结合,推动重点学科建设。如煤矿资源丰富,可以建设与煤矿产业相关的重点学科;石油资源丰富,则可以打造与石油产业相关的重点学科。

就东方路线而言,在梁漱溟先生看来,“中国问题并不是旁的什么问题,就是文化失调——极严重的文化失调”[17]。解决文化问题的关键在于解决乡村问题,解决乡村问题的核心是通过乡村教育促进乡村文化繁荣,进而推进乡村建设。按照东方路线推动地方高校服务地方社会:第一,发掘地方高校所在区位的独特历史、地理方面的文化资源,充分利用这些资源展开重点学科建设,如西南地区可以开展巴蜀文化研究,东北地区可以开展辽、金文化研究。第二,以提升地方民众人文素养、改进民众文化素质为目标选定重点学科,安排专家、学者举办校外公开讲座,开放大学教育资源。一方面增加民众对本土历史文化资源与风土人情的了解,提升民众对家乡文化传统的自豪感,改进地方风气,提升民众素质;另一方面增进民众对学校的了解与感情,吸引更多的本地生源,提升高校的社会影响力,从而获得更多的社会资源和支持。

历史经验表明,威斯康星路线深刻地影响了美国乃至世界高等教育的发展,梁漱溟先生的乡村建设尝试也是我国教育史上重要的成就,两条路线都是地方高校服务社会、参与“双一流”建设的可行选择。至于地方高校具体选择什么路径,不宜以行政的方式强制规划,而应当从实际出发,让地方高校自主抉择,自主发展。

[1] 孙正聿.哲学通论[M].上海:复旦大学出版社,2012:23.

[2] 阎凤桥.我国高等教育“双一流”建设的制度逻辑分析[J].中国高教研究,2016(11):46-50.

[3] 蔡宗模,吴朝平,杨慷慨.全球化视野下的“双一流”战略与地方院校的抉择[J].重庆高教研究,2016(1):24-32.

[4] 刘海峰.教育部直属高校应分布至所有省区[J].高等教育研究,2012(12):17-25.

[5] 习近平.决胜全面建设成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28(01).

[6] 张楚廷.高等教育哲学通论[M].北京:高等教育出版社,2010:56.

[7] 柳贡慧.地方大学“双一流”建设的逻辑与途径[J].中国高等教育,2017(18):33-34.

[8] 柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,1986:389.

[9] 王洪才.“双一流”建设的重心在学科[J].重庆高教研究,2016(1):7-11.

[10]曼昆.经济学原理[M].梁小民,译.北京:北京大学出版社,2006.

[11]周光礼.“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设[J].教育研究,2016(5):72-76.

[12]萨缪尔森.经济学[M].18 版.萧琛,等译.北京:人民邮电出版社,2008:12.

[13]褚照锋.地方政府推进一流大学与一流学科建设的策略与反思——基于24个地区“双一流”政策文本的分析[J].中国高教研究,2017(8):50-55,67.

[14]约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,等译.杭州:江苏教育出版社,2001:18.

[15]陈学飞.美国、德国、法国、日本当代高等教育思想研究[M].上海:上海教育出版社,1998:45.

[16]陈建国.威斯康星思想与我国地方高校转型发展[J].高等教育研究,2014(12):46-53.

[17]梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社,2011:23.

——生态学