黄芪建中汤在小儿腹泻治疗中的应用效果观察

★ 刘迎涛(叶县中医院儿科 河南 叶县 467200)

小儿腹泻是儿科常见消化系统疾病,年龄越小其发病率越高,多见于2岁以下儿童,西药治疗效果不佳,易反复发作。大量研究表明,中药治疗小儿腹泻具有一定疗效,中医学认为由于外感内淫、脾胃虚弱导致运化失常,出现大便稀溏,食欲减退、面黄体瘦等症状,黄芪建中汤能够起到温中建阳、健脾止泻、和里缓急、温中补虚等功效[1]。本研究旨在探讨黄芪建中汤在小儿腹泻治疗中的应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年6月—2017年6月期间在我院治疗的80例腹泻患儿作为研究对象,患儿家属自愿参与本研究并签署知情同意书,本研究经我院伦理委员会批准。随机将其分为观察组与对照组,每组各40例。观察组男17例,女23例;年龄6个月~3岁,平均(1.76±0.69)岁。对照组男19例,女21例;年龄6个月~4岁,平均(1.83±0.67)岁。两组一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 纳入标准:①所有患儿均符合《中医儿科学》[2]内中医诊断标准;②符合《儿科学》[3]内西医诊断标准;③每日大便次数>3次;④实验室大便常规检查结果中存在少量白细胞,存在致病性微生物大肠杆菌。排除标准:①患儿对治疗药物耐受性较差;②存在血液、免疫、精神、内分泌系统疾病;③心、肝、肾等器官患有器质性病变。

1.3 方法 对照组患者给予口服蒙脱石散(博福-益普生(天津)制药有限公司,国药准字H20000690,规格:3g/袋),用法用量:6个月~1岁,1g/次;1~3岁,1.5g/次;>3岁,3g/次;均 3次 /d。观察组患儿服用黄芪建中汤,药剂组成:黄芪12g,桂枝5g,苍术6g,炒麦芽6g,党参5g,大枣6g,葛根5g,茯苓6g,白芍5g,白术5g ,木香2g,槟榔3g。方剂加500mL水武火加热煮沸,文火浓缩至200mL,分2次,于早晚饭后1h温服。

1.4 评价指标 ①比较两组患儿止泻、退热时间。②比较两组患儿中医证候积分,参照《中药新药临床研究指导原则》[4]制定中医证候分级量表,可分为轻、中、重度3个级别,分别以2、4、6分表示,主要的证候表现为腹泻、呕吐、发烧等。③比较两组患儿不良反应发生情况,包括便秘、呕吐、脱水等。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件,计数资料以百分数和例数表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用表示,组间比较采用t检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

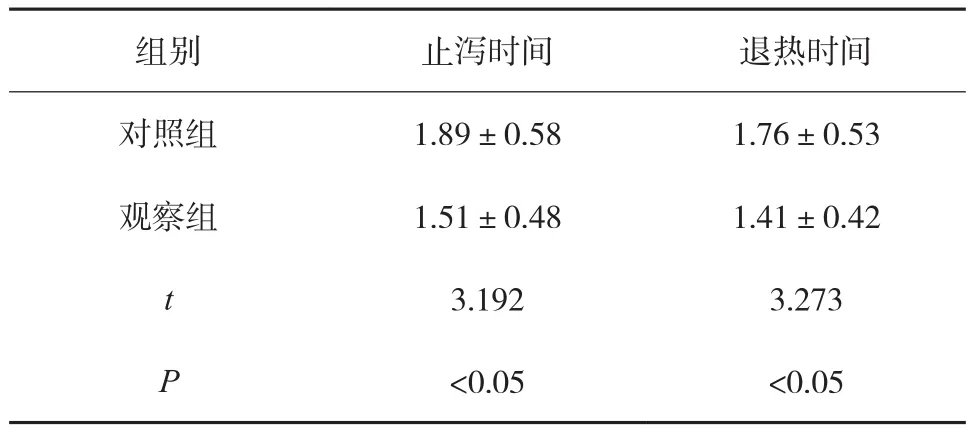

2.1 止泻、退热时间 观察组患儿止泻、退热时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组止泻、退热时间对比(,n=40) d

表1 两组止泻、退热时间对比(,n=40) d

组别 止泻时间 退热时间对照组 1.89±0.58 1.76±0.53观察组 1.51±0.48 1.41±0.42 t 3.192 3.273 P<0.05 <0.05

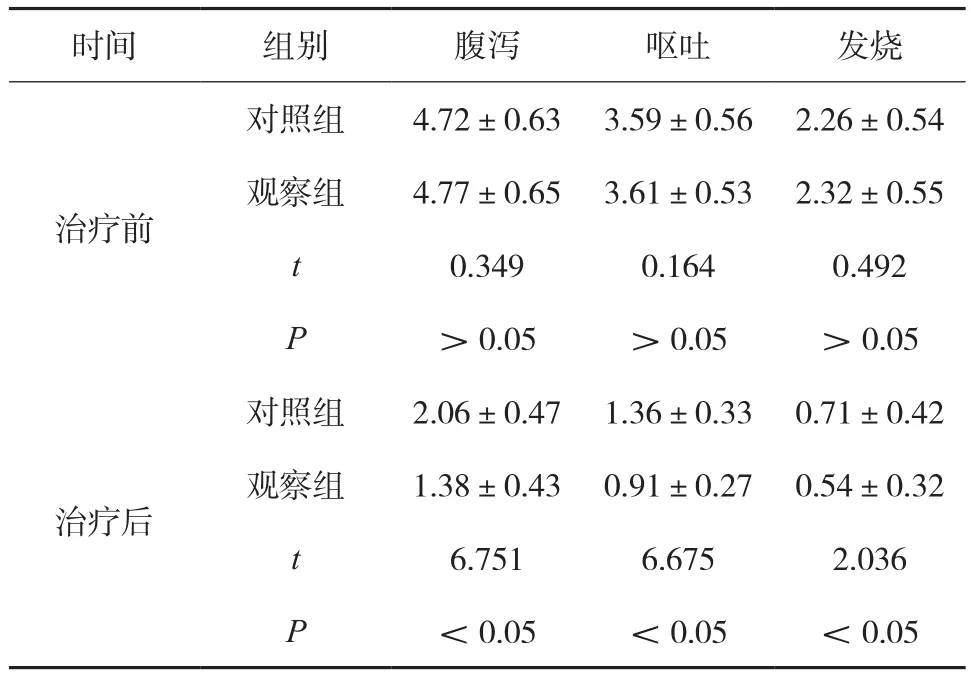

2.2 中医证候积分 观察组患儿治疗后中医证候积分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组中医证候积分对比(,n=40) 分

表2 两组中医证候积分对比(,n=40) 分

时间 组别 腹泻 呕吐 发烧治疗前对照组 4.72±0.63 3.59±0.56 2.26±0.54观察组 4.77±0.65 3.61±0.53 2.32±0.55 t 0.349 0.164 0.492 P >0.05 >0.05 >0.05治疗后对照组 2.06±0.47 1.36±0.33 0.71±0.42观察组 1.38±0.43 0.91±0.27 0.54±0.32 t 6.751 6.675 2.036 P <0.05 <0.05 <0.05

2.3 不良反应 观察组患儿不良反应发生率较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生情况对比(n=40) 例/(%)

3 讨论

据相关资料统计,全世界每年约有850~1560万例婴幼儿因腹泻发生死亡,腹泻分为感染性腹泻和非感染性腹泻,感染性腹泻主要的发病原因为病毒微生物感染、霍乱、痢疾等引起;而非感染性腹泻多因食物不洁、食物过敏、先天性或获得性免疫缺陷病、消化系统发育不完全等因素引起,病情发作时应及时治疗,以免影响其身体发育,严重者因机体内环境紊乱而发生死亡等不良事件[5]。祖国医学认为脾主运化,与胃互为表里,由于外邪、内伤、湿热等因素导致脾虚、运化失调、脾胃湿困、不分清浊而致腹泻,腹泻日久,导致脾胃功能下降,进而出现一系列证候表现[6]。

本研究结果显示,观察组患儿止泻、退热时间均短于对照组,治疗后中医证候积分较对照组低,不良反应发生率低于对照组,表明黄芪建中汤的治疗效果优于蒙脱石散,起效快,且不良反应少。西医治疗药物主要采用蒙脱石散,可抑制消化道内细菌、病毒及毒素的产生,但治疗效果不够理想,且易引起不良反应。黄芪建中汤最早出现在中国古代著名医学家张仲景所著《金匮要略》中,起初方剂组成有黄芪、桂枝、炙甘草、生姜各3两,芍药6两,饴糖1升,12枚大枣,现代中医临床应用黄芪建中汤时,为提高治疗效果对方剂加以改良[7]。《黄帝内经》有云:“脾欲缓,急食甘以缓之”,表明健脾以甘为主,炙甘草、饴糖、黄芪均属味甘性温,联合可起温补中气、养胃健脾之效。黄芪善入脾胃,具有补中益气、增强免疫力等作用;茯苓主治脾虚,具有健脾渗湿之效;桂枝味辛性温,可驱散身体内的寒邪、温通经脉、通阳化气,与白芍、大枣、甘草共用可调和营卫、气化阴阳;白芍可与甘草相配伍,以白芍的酸性中和甘草的甘甜,可达到缓急止痛的作用[8]。现代药理学研究证实,甘草中的甘草次酸可保护胃黏膜,同时起到抗炎、促进溃疡创面愈合;大枣中富含环磷酸腺苷,可作为机体能量代谢物质,增加肌力,补中益气、养血安神、补脾胃,升腾中焦生发之气可调和营卫;木香味辛性温,主治嗳吐泄泻,具有行气止痛的作用,而现代药理研究表明木香对肠肌痉挛起到松弛作用,其主要原因为木香中含有抗乙酰胆碱、抗氯化钡、抗组胺等成分,可抑制链球菌、金黄色葡萄糖球菌的生长,对大肠杆菌有微弱作用;槟榔具有破气之效,麦芽具有消食健胃之效,两者合用消运兼备,提高食欲,有利于消浊利食,止泻。诸药合用,共奏健胃益脾温肾之效,同时可收敛止泻,预防脱水[9-10]。

综上所述,小儿腹泻给予服用黄芪建中汤治疗,可有效快速止泻、退烧,保护肠黏膜,健脾温胃,促进恢复肠胃功能,降低中医证候积分,同时能够减少不良反应。

[1]代如民,张滟,刘向丽.黄芪建中汤加减治疗小儿腹泻75例[J].陕西中医, 2014, 35(3):297-298.

[2]王受传.中医儿科学[M].北京:中国中医药出版社, 2007:58-59.

[3]王卫平.儿科学[M].北京:人民卫生出版社, 2013:133-134.

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国中医药出版社, 2002:233-234.

[5]王家满,余将焰,宋秀海.穴位注射配合西药治疗腹泻型肠易激综合征的疗效观察[J].云南中医学院学报, 2015, 38(3):38-42.

[6]殷培培,刘冬艳,白志超,等.蒙脱石散联合黄芩方对化疗后腹泻的预防效果观察[J].河北医药, 2016, 38(21):3 261-3 264.

[7]马忠录.应用单味黄芪治疗小儿慢性腹泻的临床应用[J].中国中医药科技, 2014, 21(z2):207-207.

[8]侯延军,黄玲.黄芪补胃汤加减联合贴脐散治疗腹泻型肠易激综合征20例临床观察[J].河北中医, 2014, 36(2):219-221.

[9]张永政,王海.健脾止泻汤治疗小儿腹泻[J].吉林中医药, 2017,37(1):52-54.

[10]杨聂妃,樊慧苏,吴俊.布拉氏酵母菌散联合蒙脱石散治疗小儿急性腹泻的临床疗效与安全性[J].中国生化药物杂志, 2016,36(6):179-181.