基于GIS的跨省贫困区域空间格局分析

闫野 李鹏 肖亚楠

摘 要 解决地区的贫困落后问题,要综合考虑多方面因素,更要研究跨省界贫困区域的空间分布,进而有针对性进行扶贫开发。地理信息系统和遥感等相关技术已经逐步应用到贫困区域空间格局分析中来。文章将全国592个贫困县与跨省界自然地理实体地名相结合,以ArcGIS、Google Earth软件为基础,以诸多数据为依据,利用空间分析方法,分析地形地貌影响贫困的原因,充分说明跨省界贫困区域的空间格局特征,为编定扶贫开发政策和区域协调发展提供了依据。

关键词 跨省贫困区域;GIS空间分析;空间分布特征

中图分类号 P285 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2018)212-0148-02

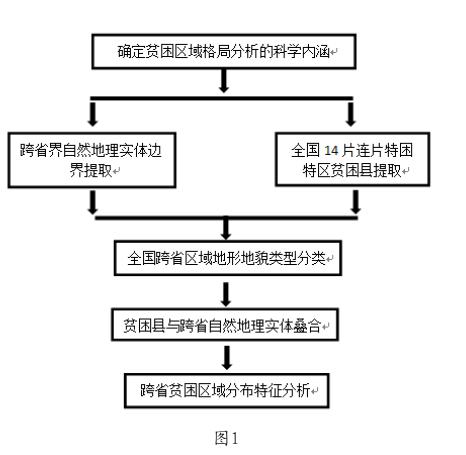

在国家建设中,解决贫困问题是重要内容。贫困是人类发展中的一个经济问题,是一个复杂的社会问题。换言之,该地区的贫困是由自然、经济、社会和文化因素结合而成的。解决贫困落后地区问题,综合考虑各种因素、空间分布特点的贫困、贫困原因,进而有针对性地开展扶贫开发工作。本文技术路线如图1所示。

1 跨省界自然地理实体提取与分类

1.1 样区选择及数据来源

本文是在研究跨省贫困区域的空间分布特征问题,拟定选择中国大陆为研究区域,区县级为研究单元。文中所使用的历史数据追溯至1978年,最新资料截止2017年。包括历年中国统计年鉴、历年中国经济统计年鉴、国家基础地理信息中心网站、国家统计局网站、国务院新闻发布会、中国自然资源数据库网站、国家基础地理信息中心网站、中国科学院地理科学与资源研究所网站、民政部第二次跨省界陆地地形自然实体普查汇编信息等资料。根据以上数据可以获取我国900万~1200万全国及省级行政区境界线、全国14片集中连片特困区的592个重点县名录、我国跨省界自然地理实体名录等信息。

1.2 跨省自然地理实体边界提取流程

1)通过查阅大量有关地名的相关文献,并写出相关的地名条目,然后根据文献和条目确定边界的边界,并在Google?earth上划定大致的边界。(如图2所示)

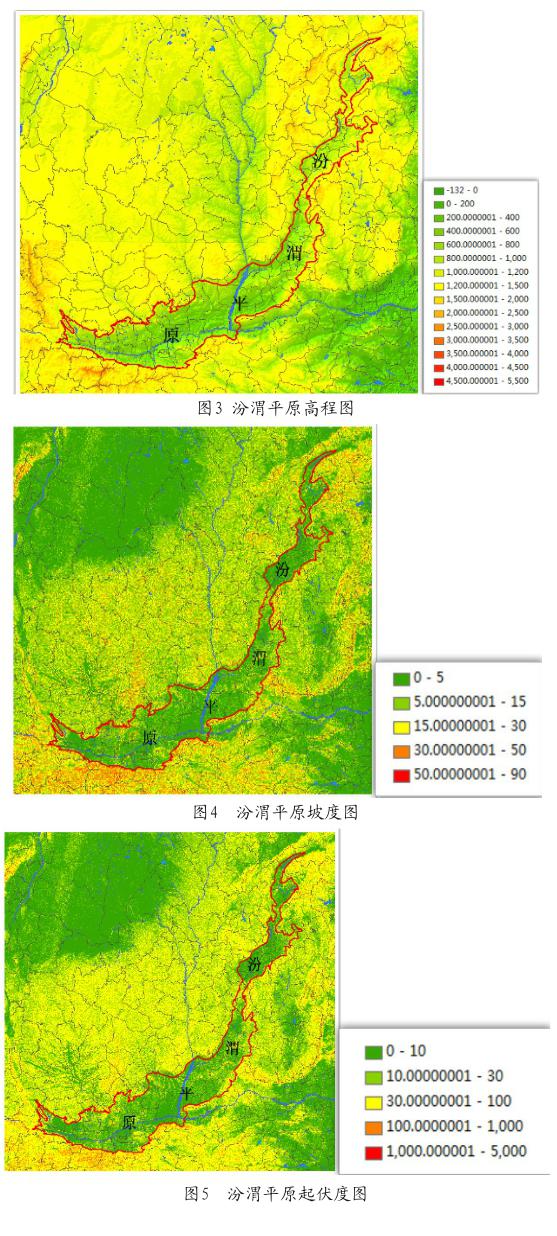

2)先保存为.kmz文件,然后加载到Arcgis分析。采用全国30mDEM图像进行高程分析、坡度分析和起伏度分析。首先,在全国DEM影像中找出汾渭平原大致的图像范围。

3)对图像进行高程分析,用100m高差进行颜色处理,然后导入Google?earth中提粗略提取边界,根据海拔(海拔)进行验证和校正,最终得到山区阴影效果。(如图3所示)

4)对图像进行坡度分析,根据平原的定义,在正常情况下,平原的坡度值小于等于15°。为更明确表现,将坡度分为5,15,25,50,90。(如图 4所示)

5)对图像进行起伏度分析,通常平原的起伏度小于或等于30m,设置不同的统计单元,并找出相对高差稳定的统计单元,对计算结果进行分类处理,区分地形差异,发现平原。(如图5所示)

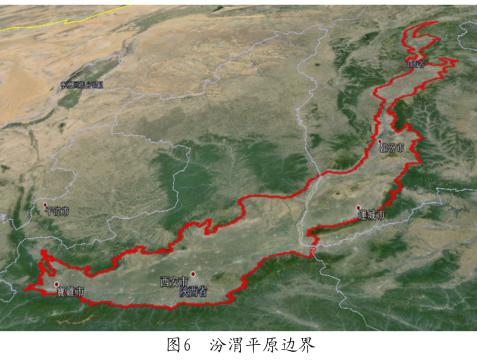

6)基于高程分析、坡度分析和起伏度分析的结果,将生成的shapefile文件转为.kmz文件,并加载到Google?earth中进行检查,和正确的边界提取提交最终的结果。(如图6所示)

2 跨省贫困区域空间分布特征

根据贫困县数据及跨省界自然地理实体边界数据进行叠合分析,得到全国范围内跨省界贫困区域分布图(图略),本文将严格按照分类方法将各类型地区的贫困区域统计出来。

2.1 跨省贫困区域致贫原因

1)贫困地区的人口主要居住在黄土高原沟壑区、蒙古高原东南边缘的沙漠化地区水土流失严重,生态恶化地区的秦巴山区、喀斯特高原和新疆沙漠的资源环境超载地区干旱区山地丘陵区。贫困地区的资源环境条件和社会经济发展水平较差,土地资源缺乏,总体承载能力较弱。

2)人类活动对生态环境的干扰加大,导致资源环境恶化。贫困地区一般远离主要城市,设施相对落后,资源环境利用率低,地质环境差,易发生土地荒漠化、土地沙漠化和水土流失等问题。

3)贫困地区是震级大于5的区域,也是崩塌、滑坡、泥石流的多发区。灾害的危险性和次生灾害引起的破坏,导致了区域资源环境承载力明显减弱。除了低建筑标准和贫困地区,未受保护的位置或偏差,以前的相关程序没有足够的关注防灾减灾问题,不太先进的计划使得自然灾害影响扩大。

3 结论

本文通过跨省贫困区域和贫困县的格局分析,判别贫困地域类型,发现我国贫困县的集中分布较为明显,相对于东部、中部等地区的发展,位于中国西部及西南部地区贫困发生率较大,其中高原、山脉受地形地貌环境因素影响是贫困发生率较高的地区,部分资源丰富的中西部地区也能靠开发矿产资源、开发能源及农副产品加工产业实现脱贫,而东部丘陵地区有少数贫困县的产生,海湾地区及浙江省、广东省、福建省、山东省、辽宁省等县域则不存在国家级贫困县的分布。

参考文献

[1]中华人民共和国国务院.中国农村扶贫开发的新进展[J].北京周报(英文版),2011,54(47):111-117.

[2]胡鞍钢,胡琳琳,常志霄.中国经济增长与减少贫困(1978—2004)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2006,21(5):105-115.

[3]国家统计局住户调查办公室.中国农村2011年贫困监测报告[M].北京:中国统计出版社,2012.

[4]曹明明.西部贫困地区可持续发展的模式初探[J].人文地理,2002,17(4):92-95.

[5]张惠远,蔡运龙,赵昕奕.环境重建——中国贫困地区可持续发展的根本途径[J].资源科学,1999,21(3):65-69.

[6]樊杰,郭銳.面向“十三五”创新区域治理体系的若干重点问题[J].经济地理,2015,35(1):1-6.

[7]国家统计局住户调查办公室.中国农村2011贫困监测报告[R].北京:中国统计出版社,2012:11-14.