中国道家哲学思想与西方现代主义设计

崔 敬

(山东财经大学艺术学院,山东 济南 250014)

设计与哲学有着密不可分的关系,设计的根本目的在于解决人的物质和精神需求,服务于人。西方的现代主义设计形成于20世纪,从追求艺术的表现形式和技法的创新,到强调设计的功能性和人性化的结合,走过了一条不断创新探索的发展之路。中国的道教哲学则崇尚“顺应自然”强调人与人,人与自然的和谐、统一,体现了设计活动的普世价值,这与西方现代主义设计理念的发展特点有相通之处。特别是当今人类社会发展面临各种复杂的社会环境时,设计界提出的 “生态设计”“绿色设计”“可持续设计”等理念都突出地体现了中国道家学说的深刻内涵和深远的影响力。

一、中国道家学派

哲学在中国文化中历来占有重要的地位。在古代,哲学是一个人受教育的启蒙之学,是对社会、人生的反思之思想。在中华文明五千年的历史长河中,出现过诸多学派与家族流派,春秋战国是各种思潮和文化最为灿烂辉煌的时期之一,更是出现过“百家争鸣”之学术局面。司马迁在《史记》最后一篇中引用了其父司马谈的一篇名为“论六家要旨”的文章,文中把先秦哲学家划分为六个主要学派,分别是阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道家。以西汉历史学家刘歆整理的皇家图书《七略》为基础,班固编写出中国最早的目录学文献《汉书·艺文志》,据书中记载,先秦学术思想流派中数得上名字的派别共计189家,书中还同时提到刘歆将“百家”分为十个主要派别,在司马谈列举的六家之余新增纵横家、杂家、农家和小说家。这个分类也并未在司马谈的分类基础上有所提升,因此,中国古代哲学流派多以司马谈所分的六派为主要对象进行研究。冯友兰在《中国哲学简史》一书中谈到司马谈所分的六家之源可概括为“儒家者流盖出于文士。墨家者流盖出于武士。道家者流盖处于隐者。名家者流盖出于辩者。阴阳家者流盖出于方士。”[1](P38)文中指出道家学派的成员多为“隐者”,所谓“隐者”主要是指在当时的社会环境下选择离群索居,遁迹山林之人。他们将自己对尘世的态度归纳为一种思想体系,赋予自己的行为以意义。道家学派的发展经历了三个阶段,分别是以杨朱学说为代表的第一阶段,以老子学说为代表的第二阶段和以庄子学说为代表的第三阶段,其中最具代表性的为老子和庄子的道家哲学观点。本文所述观点多以老子和庄子的学说和思想为据。

二、西方现代主义设计与中国道家哲学

西方现代主义设计主要是指20世纪初至20世纪中叶源于德国遍及欧美各国,面向普通民众,与传统的设计服务于贵族截然不同的设计理念的设计活动与思潮,这一设计运动波及范围广,对20世纪上半叶的世界设计艺术影响深远。在现代主义设计产生发展的过程中形成了诸多设计风格与设计观点,其中功能主义设计和有机现代主义设计是最为清晰、最具代表性的两种设计理念,这两种理念在不同程度上都与中国道家哲学思想有相通之处,下面主要从这两方面进行分析,找寻其与中国道家学说的联系性。

1.功能主义设计与道家 “有无”“少则得,多则惑”学说

现代主义设计首先提出的设计原则为功能主义设计,该设计原则的提出源于现代主义设计的服务对象发生了变化,从而导致了设计理念和设计形态的变化。现代主义设计之前的设计在此我们暂且统称为古典设计,其服务对象为贵族和有产阶级,设计的目的不仅仅在于其实用性,更是为了满足人的高度精神需求,甚至是体现阶级的差异性。与古典设计不同,现代主义设计服务对象是一般民众,人群众多,且其中大部分人不具备高端消费能力,在现代主义设计成型初期,受战争、工业化大生产等社会因素和经济因素的影响和制约,设计的首要任务是实现降低成本和批量化生产的实用主义要求,功能主义应运而生。功能主义设计原则的形成与实践主要集中在德国,德国包豪斯设计学院的奠基人沃尔特·格罗佩乌斯提出设计应面向大众,摒弃一切不必要的装饰,节约成本,顺应机械化大生产的潮流。因此现代主义设计从确立之初即确立的首要设计原则就是为满足最基本的使用功能,即为在设计中注重功能性与实用性,而不是仅仅通过装饰而形成的样式之美。简言之,功能主义就是功能至上,主要表现在建筑设计中开始大面积使用玻璃幕墙,建筑结构外露,使用预制件拼装组合,节省人工,实现大面积采光,室内室外空间更加紧密地结合在一起。沃尔特·格罗佩乌斯曾说过:“结构本身就是一种美”,他在其设计的建筑作品中便大量使用现代技术与材料,摒弃传统的建筑技术与形式,形成了一种崭新的建筑设计风格,对欧洲各国设计师产生了极大的影响。

中国道家思想极为关注世间之大道真理,也曾谈到造物与设计的本质问题,提出了“有无”“少则得,多则惑”的观点。《道德经》第十一章写道:“凿户牅以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”建造房屋需开门凿窗,门窗对于房屋的通风采光很重要,有之以为利,门窗与四壁形成的空间是“无”的部分,有了空间的存在房屋才具备基本的使用价值,无之以为用。表面看来是在开门凿窗,实则为居住的人创造使用空间。二十二章中又写道:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”,意为应关注事物的主要方面,看清主要矛盾。这两种思想中蕴含的设计哲学皆包含抛弃不必要的装饰,抓住设计的核心要点,才能实现设计的使用功能本质,并达到至简之美。密斯·凡·德·罗于1928年明确且创造性地提出了“少就是多”的功能主义美学设计思想,“少”意为精简,精简之后的“少”即达到了完美的“多”,这一设计理念与“少则得,多则惑”的道家哲学思想在本质上是吻合的,为当时流行的装饰主义设计风格指出了新的设计方向。如密斯于1929年为巴塞罗那展览会设计的德国馆,设计主材为大片玻璃幕墙,实现了良好的采光与通风效果;使用半开合的空间结构体系,打破传统的空间分割形式,营造出虚实相间的空间感觉;摒弃多余的装饰元素,实现设计的简约而不简单。展馆中除却办公室的几张桌椅外空无一物,建筑结构成为展览的主体。这栋为展览而建的建筑虽存在时间短暂,但却因其创新的设计理念与基于功能呈现出的简约之美成为现代主义设计经典的代表作品之一。(图1)功能主义设计理念主要集中在德国,这与战后德国作为战败国的实际情况和德意志民族理性刚毅的民族特征都有千丝万缕的联系,而作为现代主义设计又一代表性设计原则的有机主义设计理念与单纯的功能主义相比,更注重人、建筑与自然的和谐共处,其产生与发展主要集中在美国、意大利和斯堪的纳维亚国家。

图1 巴塞罗那世博会德国馆

2.有机现代主义设计与道家“道法自然”、“天人合一”哲学观点

功能主义在设计中多使用简单的几何形态和玻璃、大理石等相对冰冷的材料,以实现功能至上,拒绝一切装饰的设计理念,但是过于理性化也同时使其失去了与人的亲近感,而有机现代主义主张设计在满足功能设计的前提下要给人以舒适的感受,提出人性化设计关怀。从这个角度来看,这是现代主义设计的提升与发展。有机主义设计理论的核心理念在于设计应注意处理好人、设计物以及周围环境的关系,不能孤立地存在,要与周边相得益彰,人文主义的内容也一并包含在内,这一设计理念的确立标志着现代主义突破正统的包豪斯设计风格逐步走向“软化”,最具代表性的为斯堪的纳维亚国家的“软性”功能设计。如芬兰设计师阿尔瓦·阿尔托设计的“甘蓝叶”玻璃花瓶,是从芬兰湖泊得到的灵感,造型有机,光影斑驳,极具艺术美感,很好地诠释了有机现代主义的设计理念。(图2)

图2 “甘蓝叶”花瓶

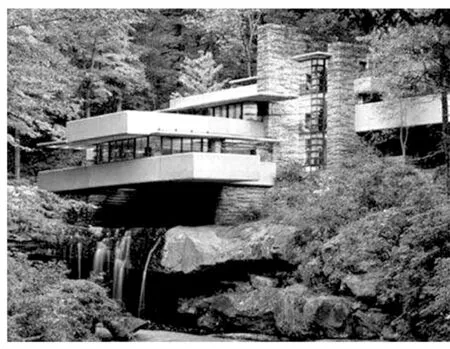

《道德经》二十五章中写道:“物法地,地法天,天法道,道法自然。”此“道”是天地万物之灵魂,但是并不受自然界的制约,是与自然界相辅相成,和谐共生的关系,即宇宙万物的发展变化都应遵循自然的规律;《庄子·秋水》中提到“天在内,人在外”,天指自然,人指人为。顺乎天是一切幸福和善的根源,顺乎人是一切痛苦和恶的根源。[2](P95)意为一切皆应顺其自然,从自然角度出发思考问题。《庄子·在宥》又写道“闻在宥天下,不闻治天下也”,在宥即是顺其自然之意。这其中蕴含的设计哲学体现为设计应同时解决使用功能、服务设计主体以及注重内外空间的和谐关系,达到人与自然和谐共生。美国现代主义建筑设计师赖特非常认可老子提出的哲学理念,并可在其诸多设计作品中找到老子哲学理念的折射。如赖特于1934年设计的坐落于位于美国匹兹堡市郊区熊溪河畔的流水别墅,这栋别墅共三层,二层为主入口,整个空间布局以起居室为中心向四方伸展,室内空间流动通透。建筑外观呈有机的不规则形态,建筑体块大小相交,错落有致,与周围环境的交相呼应。就地取材,将石材作为主要材料应用于建筑外观以及室内结构,兼具人文关怀与形式美感。起居室地面还保留了部分原山石,大面积玻璃窗的使用也将室外景色引入室内,极具自然情趣,室内外浑然一体,充满无限生机,很好地诠释了道家“天人合一”和“有无”的哲学论点。赖特曾在自己的著作中明确提出老子是中国最伟大的建筑师,可见道家学说对他影响是非常大的。该设计是有机建筑理论的经典之作,在现代建筑历史上占有重要地位。(图3)

图3 流水别墅

综上可得,道家哲学思想讲求做事情要从事物的本源出发,顺从自然发展的规律,从根源认识问题和解决问题,从而达到天人合一、和谐共生的追求。现代主义设计发展过程中形成的设计理念与道家思想中所蕴含的哲学思想联系密切。从时间节点来看,早期西方现代主义设计的部分设计师都直接或间接的从中国传统文化尤其是道家学说中吸取营养,在其当时所处的社会环境和设计需求中,形成了新的设计理念。设计是创造性的活动,是思想和智慧碰撞出的火花,道家学说中蕴含的大智慧影响了西方现代主义设计的发展演变,现代主义设计作为现代设计发展过程中极为重要并具有代表性的一个阶段,对当代设计的影响意义深远。昔日现代主义设计风格曾独霸天下,而随着社会经济的不断发展,后期诸多设计流派和风格不断涌现,设计不断呈现多样化的发展态势。反观中国当下,不管设计风格会有怎样的变化,相信中国古老的文明中所蕴含的大智慧在当代同样对中国设计的发展具有指导意义。

三、结论

从道家哲学思想反映的万物理应顺其自然,从事物本源出发思考问题到西方现代主义设计提出的功能主义和有机现代主义原则,可以看出二者在设计理念上是吻合的,而道家学说比起西方的现代主义设计整整早了两千多年,弗兰克·赖特也曾谈到他虽然是后期偶然了解了道家的学说,但是他对空间的处理理念在根本上是与道家学说相通的。他说:“我也只是后来者。也同时为自己能实践道家哲学思想在设计中的应用而骄傲。”[3](P147)由此可见,道家哲学思想对西方现代主义设计的影响是跨越时空的转移仍紧密联系在了一起,二者皆为中国当代设计的发展提供了设计理念与方向性的指导作用,设计理念应坚持人性化与功能相结合,自然与人类和谐共生,设计者要立足本土,放眼世界,通过设计解决实际问题,改变民众的生产生活方式,促进国家与社会的不断进步和可持续发展。

参考文献:

[1][2]冯友兰.中国哲学简史[M].北京:北京大学出版社,2013.

[3]赖特.建筑的未来[M].翁志祥译.北京:中国建筑工业出版社,1992.