我国高等教育质量保障政策变迁研究—基于1985—2016年的政策文本

刘 晖 李 晶

(广州大学 教育学院,广东 广州 510006)

一、引言

高等教育规模超常规的扩张使我国提前进入“高等教育大众化”阶段,如何从高等教育大国迈向高等教育强国提上日程,保障高等教育质量的配套政策显得尤为重要。同时,随着高等教育逐步走向社会的中心,高等教育质量成为社会各界关注的焦点,高等教育质量保障成为政府主管部门优先考虑的政策问题。然而,从政策文本视角对我国高等教育质量保障政策变迁进行系统全面分析的研究尚付阙如。由于“政策文本呈现的是社会政治、经济、文化等在某一领域综合影响的结果,它能够敏锐地感应社会过程的变动和多样性”[1],因此,系统梳理近30年我国高等教育质量保障政策是一项基础性工作,既能从宏观上把握我国高等教育质量保障政策发展的历史脉络,也能为未来的政策制定诉诸更多的科学理性。

二、概念界定与研究方法

(一)概念界定

高等教育质量是一个模糊且充满争议的概念,在不同的历史时期以及不同的国家地区,关于高等教育质量的认识和理解大相径庭。在我国,20世纪70年代之前,入学率是衡量高等教育质量的重要指标;70—80年代中期,高等教育质量主要体现在办学条件上;90年代初期,高等教育质量开始关注学生的个体发展、质量标准的多样化。与此同时,一些国家的落后地区仍然将提高入学率作为高等教育质量建设的主要内容。1999年,联合国教科文组织(UNESCO)在《21世纪世界高等教育宣言:展望与行动》中提出:“高等教育的质量是一个多层面的概念,应包括高等教育的所有功能和活动:各种教学与学术计划、研究与学术成就、教学人员、学生、校舍、设施、设备、社区服务和学术环境等。”[2]

由于高等教育质量概念的多维性,高等教育质量保障也不易界定。1991年英国《高等教育改革白皮书》对高等教育质量保障作了明确界定,质量保障包括三个部分:质量控制,指高校内部为维持和提高教育质量而实施的管理过程;质量审核,指为督促大学设立适当的内部质量控制体系而进行的外部检查;质量评估,指评估机构对大学教学质量所作的标准化评价。[3]国际高等教育质量保障组织(The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)原主席伍德豪斯(David Woodhouse)认为,高等教育质量保障是对高等教育质量的维持与提升。这一术语涉及保障活动中维持和提升质量的有关政策、态度、行动和必要程序等。[4]联合国教科文组织则下这样的定义:高等教育质量保障是一种囊括性的术语,它包括了对高等教育系统、院校、专业课程等进行评价的全部活动(评估、监测、保证、维持和改进)。作为质量管理的组成部分,质量监测、质量控制和质量提升是进行保障的手段,保障的范围取决于高等教育系统的规模和体制。[5]4

高等教育质量保障政策从属于教育政策,所以在理解高等教育质量保障政策之前首先要明确什么是教育政策。叶澜教授认为:“政府或政党制定有关教育的方针和政策,主要是某一历史时期国家的总任务、总方针、总政策在教育领域内的具体体现。”[6]148袁振国教授指出,教育政策是一个政党或国家为实现一定时期的教育任务而制定的行动准则。[7]5综上所述,本文认为高等教育质量保障政策是指在国家层面由中共中央、中央政府及其相关部门制定的高等教育阶段用以确定和调整质量控制、质量审核和质量评估相关活动的行动准则,旨在维持和提升高等教育的功能。本研究仅限于本科层次的普通高等教育,高等职业教育、研究生教育不在讨论之列,对高等教育保障政策的认识属于狭义上理解,即不包括高等教育法律。

(二)研究方法

1.研究维度

本文采用描述分析方法对我国高等教育质量保障政策进行基本统计分析,运用SPSS16.0、EXCEL等软件从“颁布数量”“适用类别”“主体构成”“文本形式”“政策主题”“政策工具”6个维度对69份政策文本进行系统的定量分析,全面梳理近30年我国高等教育质量保障政策,总结其基本特征。

第一,“颁布数量”。以1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》(以下简称《决定》)作为起点,我国高等教育质量保障政策的建设已有30余年的历史,政策文本的数量分析能够体现我国高等教育质量保障政策发布的频率与密度。

第二,“适用类别”。根据适用的类别,政策可以分为“综合型”和“专一型”,即将针对高等教育宏观层面涉及高等教育质量总体状况的政策界定为“综合型”,而针对高等教育质量某一或某些方面(如人才培养质量、科学研究质量、社会服务质量)的政策则为“专一型”。通过适用类别的分析,可以发现我国高等教育质量保障政策的针对性强弱以及关注的要点有哪些。

第三,“主体构成”。对政策制定主体构成的分析,体现了制定高等教育质量保障政策权威主导部门的层次以及它们与高等教育质量保障的紧密程度。主体构成分析显示出党和政府对高等教育质量保障政策重要性与紧迫性的主张,反映了政策的权威性、统筹性和实施的轻重缓急。

第四,“文本形式”。文本形式主要有通知、意见、规定、计划或规划、办法、条例、决定等。分析高等教育质量保障政策的文本形式,不仅可以了解现有政策采取哪些形式,还能看出现有政策约束性和操作性的强弱。

第五,“政策主题”。政策主题反映政策文本的主旨与目的,通过对高等教育质量保障政策文本的主题分析,可以窥见高等教育质量保障政策的内涵与价值走向。

第六,“政策工具”。基于政策工具理论,对1985—2016年我国高等教育质量保障政策以不同的政策工具类型进行分类,通过政策编码后进行频数统计,在此基础上剖析高等教育质量保障政策在政策工具选择上存在的问题,为后续出台政策提供参考。

2.样本选择

1985年颁布的《决定》揭开了教育体制改革的序幕,在分析当时教育管理权限、教育结构、教育思想、教育内容、教育方法等方面存在问题的基础上,提出管理体制改革和教育结构调整两大解决之道。实际上,教育体制改革和教育结构调整是在宏观层面保障高等教育功能和活动。微观层面,《决定》要求:教育管理部门还要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估,对成绩卓著的学校给予荣誉和物质上的重点支持,办得不好的学校要整顿以至停办。此后,我国开始推进教育管理体制改革和教育结构调整,学校办学自主权逐步扩大,教育质量进一步受到关注,相关的质量保障政策陆续发布。因此,1985年可看作是高等教育质量保障政策的开端。之后的30余年,中共中央、国务院及其相关部门先后制定一系列高等教育质量保障政策。由于研究时间的限制,本文对政策样本的搜集截至2016年,即样本的时间跨度为1985年至2016年。

同时,对我国高等教育质量保障政策样本的选择遵循公开性、权威性、完整性三大原则。公开性,即由国家相关部门予以公开的政策文本,内部传阅不在研究范围内;权威性,即政策文本由国家权威机构颁布;完整性,即政策文本的时间跨度为1985—2016年期间包括中共中央、中央政府及其相关部门出台的意见、决定和其他规范性文件,能够反映这个时期高等教育质量保障政策的全貌。基于以上原则,我们以“高等教育质量”“高等教育质量保障”为关键词,通过国务院、教育部、财政部等网站的文献检索功能,获取1985—2016年的高等教育质量保障政策76份,再对初步收集的76份样本进行甄别,剔除了一些相关度不高的文本,以确保样本的准确性与代表性,最终样本数量为69份。

三、高等教育质量保障政策文本的统计分析

(一)颁布数量:渐进性与爆发性

按政策出台年度对高等教育质量保障政策的数量进行统计并绘制变化趋势图如图1所示。

图1 1985—2016年我国高等教育质量保障政策文本颁布数量态势

由图1可知,我国高等教育质量保障政策的颁布数量总体上无明显规律,但是,在一定时期,政策文本数量级的变化有迹可循,大致可以将政策文本数量的变化划分为四个时期:1985—1996年基本处于政策酝酿期,政策文本数量较少,每年仅1~2篇;1997—2002年处于政策发展期,政策文本数量开始增多;2003—2007年处于政策加速期,政策文本的数量呈现直线式增长;2008—2016年进入政策密集期,政策文本密度大。整体来看,30年来我国高等教育质量保障政策数量呈现爆发式增长,但是在每一个时期内呈现出渐进式发展。

图2 1985—2016年四个历史时期高等教育质量保障政策文本分布态势

从图2可以看出,我国高等教育质量保障政策总体呈现上升趋势,但也存在一定的波动,2003—2007年政策文本数量相比前一个时期有所回落,2008—2016年又开始上升,这种波动与高等教育自身的发展密切相关。1999年,我国开始实施“扩招”政策,政府和民间对质量的关注持续升温,于是在此后的5~10年,我国高等教育质量保障政策进入了加速期和密集期,这两个时期的政策文本共有42个,占1985—2016年我国高等教育质量保障政策总数的60%。

(二)适用类别:综合性与专一性

按照政策文本的适用类别对1985—2016年我国高等教育质量保障政策进行统计分析,结果用表1呈现。

表1 各个时期我国高等教育质量保障政策适用类别分布情况

总体来看,我国高等教育质量保障政策是以“综合型”为主,不过“专一型”的高等教育质量保障政策不断增多,在1997—2007年以及2003—2007年,“专一型”的数量甚至超过“综合型”。这表明高等教育质量保障越来越受关注,并且高等教育质量保障政策的针对性不断增强。具体来看,“人才培养”是我国高等教育质量保障政策的重点领域。1985—1996年和1997—2002年,我国高等教育质量保障政策的“专一型”针对的是人才培养,《关于进一步做好普通高等学校本科教学工作评价的若干意见》《关于深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》等都是针对人才培养的代表性政策。2008—2016年,针对人才培养、科学研究的高等教育质量保障政策分别占专一型政策的75%、25%,而针对社会服务的政策为0。自1985年以来,人才培养一直是高等教育质量保障政策关注的核心,随着我国逐步由高等教育大国向高等教育强国迈进,加快建设世界一流大学提上日程,高等教育的科学研究职能日益为国家、社会所强调,到了2003年,质量保障政策开始关注科学研究,比如《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》《教育部关于加快研究型大学建设 增强高等学校自主创新能力的若干意见》《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》等政策文件强调科学研究对于提高高等教育质量、建设创新型国家具有重要意义。

(三)主体构成:强权威性与弱依赖性

从政策制定主体的层次和是否联合发布两个维度对高等教育质量保证政策的主体构成进行统计分析,结果见表2、表3。

表2 单独制定或牵头制定高等教育质量保障政策的主体构成

表3 1985—2016年我国高等教育质量保障政策(联合)发布的情况

表2表明国家层面具有单独或牵头制定高等教育质量保障政策的权威部门一共有7家。其中,中共中央、国务院出台的政策文件占20.2%,教育部占72.5%,其他部门出台的政策文件一共仅占7.3%。可以看出,中共中央、国务院高度重视高等教育质量保障建设,充分发挥最高层次政策权威部门的作用;而教育部作为中央政府主管高等教育发展的职能部门,是最核心的中央直属权威部门,在推进高等教育质量保障政策上充分履行相应职责。由表3可知,我国高等教育质量保障政策的发布以单个权威主体的制定为主,由两个以上部门联合发布的文件总数只有12个,仅占政策总数的17.4%左右,可见我国高等教育质量保障政策的统筹性和依赖性不强。

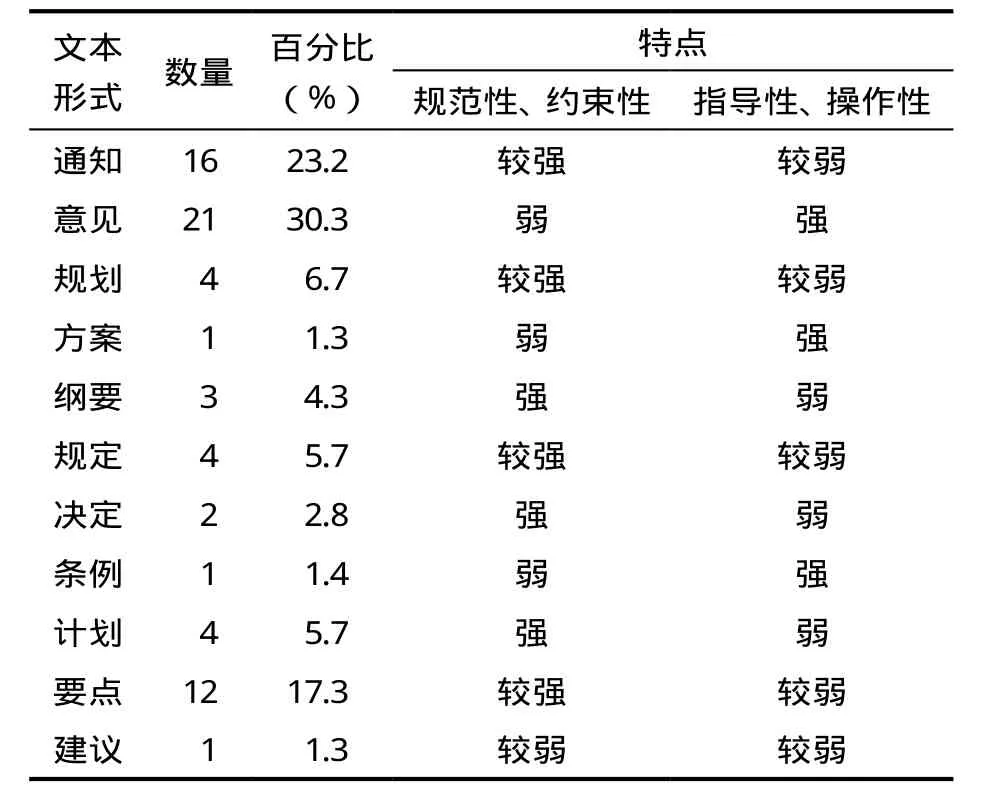

(四)文本形式:试探性与渐进性

将1985—2016年颁布的高等教育质量保障政策按照文本形式进行统计,结果如表4。

表4 我国高等教育质量保障政策的文本形式情况

由统计结果可知,第一,我国高等教育质量保障政策文本形式多样,包括明确发展思路的“决定”,提出指导原则的“意见”,制定发展蓝图的“规划”,布置工作举措的“通知”和“要点”。第二,我国高等教育质量保障政策较多地采用“通知”(23.2%)、“要点”(17.3%)等体例,具有适用范围广、使用频率高、时效性强的特点,表明我国高等教育质量保障政策具有较强的规范性和约束性占比为40.5%。第三,“意见”“方案”“条例”等文本形式具有较强的可操作性,对实际质量保障工作更有指导意义。但在69份研究样本中,“意见”“方案”“条例”只有23份(占比为32.7%),所以高等教育质量保障政策的指导性与可操作性相对较弱,具体操作还需根据实际情况颁布相应的细则,体现了我国高等教育质量保障政策文本制定的“试探性与渐进性”。

(五)政策主题:建设性与保障性

高等教育质量保障政策既散见于一些综合性的政策,又有一些专门性的政策,在综合性政策对主题词进行标注更加强调研究者的个人经验,即“政策科学除了使用常规的研究方法外,还将不证自明的知识和个人的经验当作重要的知识来源,努力提炼政策实践者不证自明的知识”[8]330。我们对1985—2016年69份高等教育质量保障政策文本中的话语进行逐一编码,并对主题词出现的频率进行统计分析,得出出现频次较多的几类主题词。经统计,1985—2016年高等教育质量保障政策话语出现50次以上的主题词有3个,出现30次以上的有6个。如表5所示,“评估”(276)出现的频次最高,“经费”(260)、“教育体制”(91)等也是质量保障政策的重点。高等教育质量保障政策的主题词始终围绕质量评估、经费投入、师资建设、教育体制、教育结构、办学水平等关键话语。教育体制、教育结构、师资建设、办学水平是高等教育质量保障的建设性内容,而质量评估、经费投入则属于高等教育质量的保障性部分。

表5 1985—2016年我国高等教育质量保障政策条文中高频主题词分布情况

(六)政策工具:规制性与单一性

麦克唐纳(L. C. McDonnell)和艾穆尔(R. F.Elmore)曾对政策工具进行分类:权威、激励、能力建设和系统变革。其中,权威是支配个人与机构行动的规则,目的是产生服从;激励是把资金转化为个人或机构行动的报偿;能力建设是为了物质、智力或者人力资源方面投资的目的而转付资金;系统变革是为了改变提供公共产品和服务的系统而将官方权威转移给个人与代理机构。[9]本研究借鉴麦克唐纳和艾穆尔的政策工具分类,同时增加混合工具这一类来研究高等教育质量保障政策的执行,通过对69份政策样本进行编码与信息抽取,采用频数统计分析其政策工具,见表6。

表6 1985—2016年我国高等教育质量保障政策的政策工具选择情况

根据不同的政策工具类型对我国高等教育质量保障政策进行简单的梳理,如“规定”“意见”等属于权威工具;“财政投入”等属于激励工具;“方案”等属于能力建设工具;“改革”等属于系统变革工具。从表6中可知,我国高等教育质量保障政策的政策工具选择以“权威工具”为主,即政府在高等教育质量保障中占据着主导性地位,政府权力在高等教育领域介入程度较高,表明我国高等教育质量保障政策的政策工具单一,存在政策工具使用不均衡的现象,且整个控制结构以规制为主,高等教育保障政策总体上属于强控制型。

四、研究讨论

(一)政策数量与高等教育发展中的焦点事件紧密相关

1985—2016年期间,我国高等教育质量保障政策从起步到形成较为庞大的政策体系经历了酝酿、发展、加速、密集4个时期。政策数量的变动与高等教育自身的发展密切相关,尤其是受到高等教育领域内焦点事件的影响。所谓焦点事件,是指能够引起社会各界共同关注的议题。伯克兰(T. A. Birkland)总结了焦点事件的三大特征:一是涉及人群广泛;二是事件存在巨大的潜在危险;三是引起利益集团或政治精英的关注。[10]21-22焦点事件通常会与其他因素结合共同作用于政策,致使政策调整或变迁。比如,金登(John Kingdon)认为焦点事件与其他因素的结合共有三种途径:“一是焦点事件与已经存在的问题相结合,从而加深并强化了对相关问题的关注程度;二是焦点事件与潜在威胁相结合,诱发人们对社会潜在的、巨大危险的关注,从而产生政策预警,促进政策变革;三是焦点事件与其他类似事件相融合,产生对问题的新的解读和界定。”[11]98-99

30多年来,我国高等教育发展历程中最引人注目的莫过于高等教育“扩招”,它是我国高等教育史上里程碑式的事件,高等教育规模的扩大为广大学子提供更多入学机会,但是高等教育规模超常规扩张对高等教育质量来说可能是一种潜在危险。一方面,从政策文本内容来看,《面向21世纪教育振兴行动计划》中指出:“高等教育入学率由1997年的9.1%,提高到2000年的11%左右。到2010年,高等教育规模有较大发展,入学率达到15%。”[12]2001年教育部的《教育事业“十五”规划和2015年发展规划》提出2005年高等教育毛入学率达到15%左右。显然,我国高等教育质量保障政策过于关注高等教育发展量上的变化,而没有重视和追求质的变化。一些地方政府将高等教育毛入学率作为衡量政绩的新指标,作为一定时期高等教育发展的目标管理工作。另一方面,高等教育“扩招”在一定程度上违背教育发展的基本规律:教育发展要与经济发展水平相适应,即高等教育培养的各类人才要符合社会经济发展需要。然而我国“扩招”政策的仓促出台导致“扩招”的专业集中在投入较少的文科类专业。实际上,一些调查研究显示我国经济发展需要大量技术型专业人才,例如《金融时报》报道麦金赛咨询公司的一份调研报告称,缺乏训练良好的毕业生将会妨碍中国经济的增长和发展更高层次的产业。中国从现在的制造型模式转向服务和研究型产业所面临的一个最主要的困难就是相关的人才缺乏。[13]高等教育“扩招”与上述问题相结合引起我国高等教育决策层对潜在危险的关切,提高高等教育质量迫在眉睫。所以,“扩招”之后的5~10年,我国高等教育质量保障政策的制定进入加速期和密集期。

(二)政策核心为评估:高等教育质量保障的利器

由政策主题词频数的统计可知,我国高等教育质量保障政策的核心是评估。再从1985—2016年我国高等教育质量保障政策发展的整个历程来看,无论是改革的纲领性文件,还是当前不断深入的“双一流建设”等实践活动,无不渗透着评估的思想和行为,从学科评估到学科平台建设,从师资评估到教学成果的评选等,高等教育质量保障政策的实施过程中渗透和弥漫着各种评估活动。无疑,高等教育评估是我国30年来最重要的高等教育质量保障政策。高等教育评估的发展大体与高等教育质量保障政策发展同步,可以分为高等教育评估的学习与研究阶段、高等教育评估试点与探索阶段、五年一轮的高等教育评估制度全面开展阶段、院校分类评估(合格评估、审核评估)阶段。

具体来看,《决定》提出“教育管理部门还要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估”,这是我国高等教育质量保障政策中首次出现“评估”的概念。1990年,国家教委颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》,这是我国第一部专门关于高等教育评估的政策法规,规定了高等教育评估的性质、目的、任务、指导思想等。1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出“建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系,各地教育部门要把检查评估学校教育质量作为一项经常性的任务”[14]。随后,国家教委开始有计划、有组织地对普通高等学校的本科教学工作水平进行评估。合格评估、优秀评估、随机性水平评估分别被用来评估新建本科院校、国家重点建设高校及处在两者之间的高校。2002年,教育部发布《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》,将合格评估、优秀评估、随机性水平评估三者合一,建立普通高等学校本科教学工作水平评估制度,标志着我国高等教育质量保障走向规范化、制度化。但是,随着本科教学工作水平评估的广泛实施,越来越多的问题开始显现,尤其是评估标准的单一与院校类型多样化之间的矛盾,本科教学工作水平评估制度饱受争议。2013年12月,教育部发布《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》,制订审核评估方案,意味着审核评估正式成为我国高等教育质量保障的重要形式。审核评估是以高校自身为主体,以完善高等教育内部保障体系为目的的审查核实活动。综上所述,评估是我国高等教育质量保障一以贯之的政策手段,并且由外部评估转向内部评估,由政府评估转向自我评估,体现了我国高等教育办学自主权不断扩大的趋势。

(三)政策工具的路径依赖:权威工具使用过溢

政策工具的频数统计显示,我国高等教育质量保障政策的政策工具以“权威工具”为主,所占比例高达53.6%,这不仅说明政府在高等教育质量保障中占据着主导性地位,也从侧面反映我国政府在政策工具应用上存在路径依赖。当然,政策工具本身并不存在孰优孰劣的问题,各自都有优缺点,其使用的政策情境与作用范围也有所不同。比如,权威工具的大量使用是因为它容易实施与管理,政策的影响容易控制,尤其是规避不确定的影响,同时又可以高效地完成政策目标,其缺点就在于缺乏灵活性,不利于革新;而能力建设工具鼓励创新,但是结果难以衡量,而且使用过多容易产生免疫。由于我国高等教育管理体制尚未形成成熟的运行模式和健全的制度,所以高等教育质量保障政策需要一定比例的权威政策工具。但是,也因为如此,权威工具的大量应用可能导致政策的选择性执行甚至变向抵制。从比例来看,我国高等教育质量保障政策对权威工具的使用存在过溢现象。

奥斯本(David Osborne)、盖布勒(Ted Gaebler)指出:“现代政府的诸多失灵‘不在目的而在手段’,在治理环境的高度复杂性和变动性的时代,任何试图依靠既有的政策工具解决所有问题的想法都变得不切实际,加快开发新的政策工具已经成为世界各国的战略抉择。”[15]25因此,选择政策工具类型不宜过分依赖既有的权威政策工具,而是需要根据高等教育质量问题的属性和政策目标合理地进行选择和综合使用,并积极改进、创新适合高等教育发展的政策工具类型。当前,在我国高等教育管理体制改革仍需不断深化,政策执行机制有待进一步完善的背景下,更加需要通过激励、能力建设、系统变革来保证高等教育质量保障政策的执行。

(四)政策价值转向:从工具理性走向价值理性

韦伯(Max Weber)将理性分为价值理性和工具理性,价值理性是指相信行为的纯粹价值,强调纯正的动机和选择正确的手段来实现目的;工具理性是指行为的动机仅仅是功利性的,行动者只站在效益最大化的立场,不考虑人的情感和精神价值。[16]56一般而言,高等教育质量保障政策应该追求人的内在精神价值,关注人性本身,将人的情感与精神价值视为终极目的,体现价值理性取向;同时也把服务于社会发展作为目的,关注社会发展需求,体现工具理性取向。高等教育质量保障政策在不同历史阶段的价值取向各有侧重,两者难以达到绝对的平衡,因为在社会发展的不同阶段,高等教育质量保障政策的价值取向会受到社会各方面的制约。

通过对1985—2016年我国高等教育质量保障政策文本的深入考察,可以发现高等教育质量保障政策价值的重大转向——从工具理性走向价值理性。20世纪80年代中后期,随着改革开放不断深入,教育改革全面启动,中共中央、中央政府及其相关部门相继颁布《中共中央关于教育体制改革的决定》《普通高等学校教育评估暂行规定》《中国教育改革和发展纲要》等重大高等教育质量保障政策,其“多出人才、出好人才”的政策目标始终围绕教育要为经济社会发展服务的主题。高等教育质量的提升与发展是为了满足社会经济发展需求,政策体现显著的工具理性取向,是“以经济建设为中心”的必然选择。

1998年12月,《面向21世纪教育振兴行动计划》提出“要提高全民族的素质和创造能力,瞄准国家创新体系的目标,培养一批高水平的具有创新能力的人才”[12]。显然,培养高层次具有创新能力的人才作为提高全民族素质的基点被提升到一个新的高度,高等教育质量保障政策开始出现“以人为本”的价值理性取向。1999年6月《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》提出实施素质教育“以培养学生的创新精神和实践能力为重点”,“坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一”[17],即政策价值取向力图追求工具理性和价值理性的统一。进入21世纪之后,《全国教育事业第十个五年计划》《2003—2007年教育振兴行动计划》再次重申教育的培养目标旨在全面提高国民素质,为建立全民学习、终身学习的学习型社会奠定基础。之后陆续颁布的高等教育质量保障政策皆强调以内涵建设为重点,创新人才培养方式,重视个人成才和身心健康,反映了政策价值取向从工具理性转向价值理性。

五、结语

政策变迁研究的主旨是分析政策为何演变、如何演变,认识政策变迁过程中的特征和趋势。虽然30年的高等教育质量政策变迁历时不长,但考虑到30年中国社会经历“难觅轨迹”的巨大变化这一事实,将高等教育质量保障政策放入中国社会变迁的大背景下探讨仍然具有耐人寻味的研究价值。本文围绕高等教育质量保障政策文本,对1985年以来中国高等教育保障政策的发展进行了系统的统计分析,概括总结了渐进性与爆发性、综合性与专一性、强权威性与弱依赖性、建设性与保障性、规制性与单一性等一些关于我国高等质量保障政策变迁的基本特征,以及高等教育质量保障政策的若干趋势。此项研究使我们对中国高等教育质量保障政策的整体认识更加具体,同时也“为政策研究提供了广阔空间,为我们构建针对本土问题作出清晰解释的‘地方性知识’提供了素材”[18],将有助于在世界范围内兴起的质量运动的背景中总结“中国经验”。比如,我国形成了以重点政策为引领(例如中央政府的“211”、“985”、“双一流”政策,省级地方政府的“高水平大学建设”政策等),以教学评估(合格评估、水平评估、审核评估等)、学科评估(至今进行了四轮)和质量认证(各类专业认证)为支撑的高等教育质量保障体系。这一体系扎根中国,博采众长,富有特色,行之有效。

[1]涂端午. 教育政策文本分析及其应用[J].复旦教育论坛,2009,(5).

[2]联合国教科文组织. 21世纪的高等教育:展望与行动世界宣言[J].教育参考资料,1999,(3).

[3]Salter B,Tapper T. The politics of governance in higher education:the case of quality assurance[J]. Political Studies,2000,(48).

[4]David Woodhouse. Quality improvement through quality audit[J]. Quality in Higher Education,2003,(2).

[5]高雪.英国研究生教育质量保障体系研究[D]. 成都:西南大学,2015.

[6]叶澜.教育概论[M]. 北京:人民教育出版社,1991.

[7]袁振国.教育政策学[M]. 南京:江苏教育出版社,1996.

[8]陈振明.公共政策分析[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003.

[9]Schneider A,Ingram H. Behavioral assumptions of policy tools[J]. Journal of Politics,1990,(2).

[10]Birkland T A. After disaster:agenda setting public policy and focusing events[M]. Washington DC:Georgetown University Press,1997.

[11]约翰·金登.议程、备选方案与公共政策[M]. 北京:北京大学出版社,2006.

[12]教育部.面向21世纪教育振兴行动计划[EB/OL].(1998-12-24)[2018-01-01]. http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2487.html.

[13]观点:教育模式影响中国产业转型[EB/OL].(2005-10-22)[2018-01-01]. http:// news.sina.com.cn/w/2005-10-22/15137236848s.shtml.

[14]中共中央,国务院.中国教育改革和发展纲要[EB/OL].(1993-02-13)[2018-01-01]. http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2484.html.

[15]戴维·奥斯本,特德·盖布勒. 改革政府:企业精神如何改变着公共部门[M].上海:上海译文出版社,1996.

[16]马克斯·韦伯. 经济与社会:上卷[M]. 林荣远,译.北京:商务印书馆,1997.

[17]中共中央、国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定[EB/OL].(1999-06-13)[2018-01-01].http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2478.html.

[18]刘晖,汤建静. 高等教育质量保障政策研究进展综述[J]. 大学教育科学,2016,(1).