无根的历史

王璐

上图:漂浮村庄的俯瞰视角,洞里萨湖南岸聚集了大量的漂浮村庄。

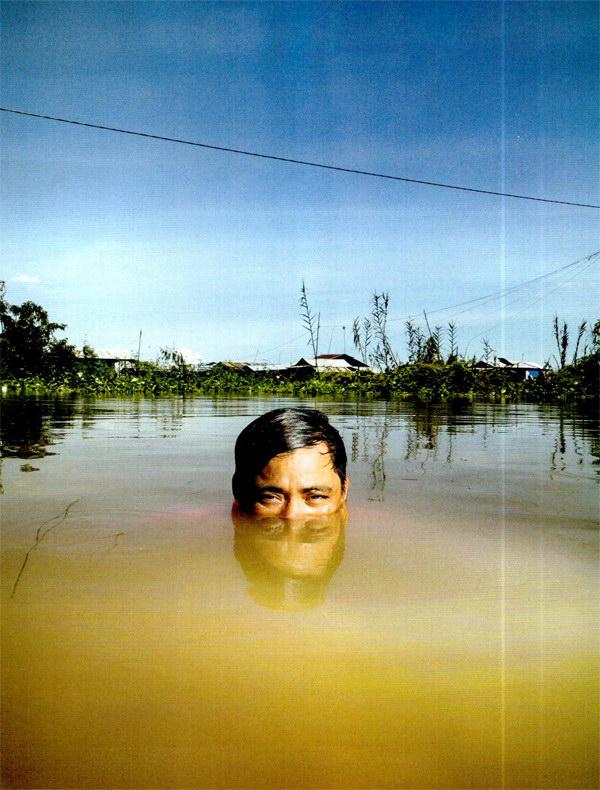

左页图:Vieng Yang Nang是生活在漂浮村庄Chong Koh的一名渔夫。这个村庄共有3908位村民,居住在750个漂浮的船屋当中。

沿着湄公河溯流而下,三干英里的旅行跨越五个国家,在辽阔的三角洲地带,河流分散聚集,潮起潮落。从地图上来看,金边一侧的湄公河上,长出了一根弯弯曲曲的蓝色手指,它就是被称为柬埔寨的心脏的洞里萨湖。在这里,世代居住着一群无主之人。他们被称为柬埔寨越南人。

“我一生从未去过越南,也不知道越南在哪里,我问我的祖母,她也不知道。”Hoarith说。他是在洞里萨湖出生长大的第四代越南人,“我就出生在湖口,湖口的河流叫做洞里萨河,连接着湄公河。”他与越南唯一的连接,是他的父母(如果还活着的话)或许已经在越南开始了新的生活。

洞里萨湖距离吴哥窟不到一公里,九岁那年,红色高棉闯入了他的生活。他的家人被逮捕后送到山里的劳动营,四个月后,他听长辈说起,“那里每天至少要杀掉十个越南家庭”。幸存下来的人被押运到渡轮上,遣返回越南。路上大概需要五天的时间,在此期间死掉的人,就被扔进河里。

在高棉语中,“洞里”意为河流,“萨”意为“淡水”。洞里萨湖独特的水文特征,使得它拥有地球上最肥沃的生态系统之一。每半年,洞里萨湖南部金边的湖水获得补给,雨季到来时,怒涨的湄公河又迫使河水倒灌,一时间湖泊面积足足扩张六倍以上,为土地注入丰厚的养分。数千年来,生活在这里的渔民和农民,都得益于此。

同样发生在这片水域上的,还有连年不断的战争和流不完的鲜血。过去四个世纪以来,三角洲地带从未停止过物资和劳力交换。1623年,柬埔寨国王迎娶了越南阮朝的六公主,六公主向国王讨得了沿海土地,准许越族难民进入柬埔寨,躲避越南南北朝时期的内战。大量越南人由此进入湄公河三角洲,此地也开始被称为西贡。

上图:浮动的娱乐场所,人们正在庆祝协会负责人家的孙子满月。

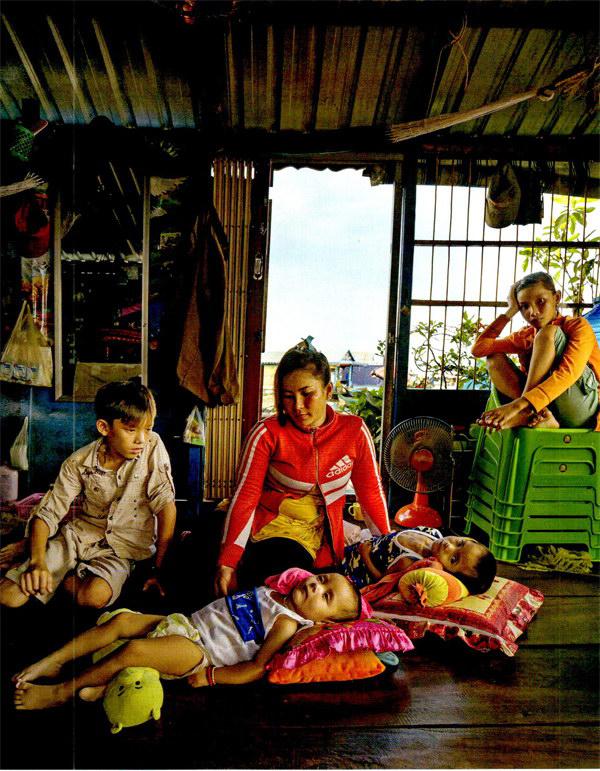

右页图:这家的父亲叫做Ang Teth,母亲叫做Duon Samey今年31岁。两个女儿患有痉挛性癫痫,并且一个失聪,一个眼盲。他们曾分别尝试找过柬埔寨和越南的医生,但他们的努力使他们深陷债务当中。

于此地定居的越南人,切断了通往南中国海的商路,许多高棉人从此留在了内陆,由此,他们形成了与高棉人差异明显的民族认同,这一地区被称为“下柬埔寨”。在高棉语中流传着这样一句话:下柬埔寨式的占领,从未得到过宽容。

1863年,柬埔寨的边境在成为法属殖民地保护国之后正式确定。法国为了扩大橡胶园的种植规模,再一次打开了柬埔寨的大门,引进了大量越南人,同时吸引西贡受过教育的精英担任行政人员。这一时期,生活在柬埔寨的越南人口增加了30倍,超过15万人,柬埔寨全国百分之六的人口都是越南人。以至于到1953年,柬埔寨宣布独立时,已经从过去的单一民族国家成为了多民族国家,其中包括山地部落少数民族,以及部分说中文、老挝语和越南语的人。

上图:每当佛教节日来临,村民们会进行庆祝活动。通常在鬼节的时候会持续许多天。

左页图:一个坐在自制“浮船”上的小孩正在河水中玩耍,村子里很多人都像他一样在河面上出生长大最后死去。

统一局面并没有持续很久,1970年代的政变,使得生活在柬埔寨的越南人再一次丧失了“公民”的身份,沦为“野蛮人”。极端民族主义之下的仇恨深入人心,人权观察者将这种绵延数代人的仇恨形容为“几乎是病态的”。在金边这样的城市里,越南人开办的公司经常遭到无根据的诽谤,行走在街上的越南人被天然地认定是艾滋病病毒携带者,并为此遭到驱赶。

在历届执政者的宣传下,柬埔寨人相信“如果我们不拯救我们的国家,再过几年就太迟了,柬埔寨将充满越南人,我们将成为越南人的奴隶”。因此,自1979年开始,在柬埔寨生活的越南人就处于非正常状态下。

去水上生活并不是从这时开始的,要更早得多。

在法国博物学家亨利.穆浩特的一份1850年的调查报告中可以发现,那时的吴哥窟附近的水域就已经生活着近两万人口,大约是陆地上的两倍。高棉人和越南人混杂居住其中。

在报告中他说,“朝着城市南端走去,我们经过了一个漂浮的城镇,它由大约五百艘船只组成,大多体积庞大,作为商人和其他居民的住所。他们所有的钱财和商品都保存于此,当警报作响时,他们会立刻消失”。

一些居住在水上的越南人说,他们在柬埔寨独立初期是拥有少部分土地的,只是为了渔猎方便,才季节性地生活在水面,直到后来世况日下,土地被夺走,才不得已开启漂泊的生活。而另一些人則在记忆中根本搜索不到陆地的影子。

即便如此,相当多的水上居民依然有着强烈的爱国主义感情,他们认为自己就是土生土长的柬埔寨人,哪怕他们同时拥有越南语和高棉语两种名字。而另一些人则抱有怀疑,在谈到热爱自己的国家或民族的问题时,他们感到荒谬。

“我们是住在水上的人,因为这样比较容易捕鱼。”洞里萨湖边上一个清平寺的僧人总结到,“我们原本就四海为家。”

事实上,世代交融混杂,已经有相当一部分人说不清自己的血统到底是否纯正。在屠杀者的名单里,有九万多占族人(Cham)和十万多高棉人,他们的死因是“拥有高棉人的身体,和越南人的头脑”。

1998年,在红色高棉最后一次战斗中,当士兵们端着AK-47冲进混居的村庄,不得不在开枪前大喊:“你是Yuon还是高棉人?”(Yuon是柬埔寨越南人的特殊称谓。)

在经历了几轮接纳、拒绝、再接纳、再拒绝后,洞里萨湖上生活的越南人学会了像影子一样低调。Hoarith生活的村庄叫做ChongKoh,是上百个漂浮村庄中的一个,每一艘小船就是一个生活场所,有的是杂货店,有的是理发店,还有学校、寺庙、甚至足球场。医院是很难建立的,因此村庄里有许多因为得不到及时治疗而终身残疾的人。

他们学会了在水上解决大部分困难,包括用竹编的笼子养殖鲤鱼、鲶鱼甚至鳄鱼,笼养的水族可以随时带走,以免池塘养殖被查封时损失惨重。他们也学会了利用有限的盆土,在漂浮的花园单种植盆栽辣椒和木瓜。

上图:漂浮村庄上的漂浮墓地,墓碑上刻有越南文字。

img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/xwzk/xwzk201823/xwzk20182318-8-l.jpg" alt="" />

左页图:家属们将莲花灯放在河面上,作为献给死者的礼物。

大大小小的村庄在迷宫一般的河道上分布,整齐地排列在一起,当暴风雨来临时,他们要储备足够多的棕榈叶,用以修补墙壁上的破洞。每一户居民都能牢记河道上大型船舶经过的时刻表,他们要在大船到来前退避三舍,以免大船驶过掀起的浪花将船屋倾覆。用Hoarith的话说:“我对洞里萨湖了如指掌。”

尽管当局希望这些漂浮的村庄都能一夜之间消失,但他们还是以其独特的生活状态吸引了“游客”的目光。在一则台湾热门的旅行游记当中,游客这样描述当地人的生活“人生不用奢求什么,简简单单也是一天,乐天知命,知足常乐就是这样的生活吧!”

而在一位摄影师Alina Fedorenko眼里,这里则恰好满足了她对“家园”这一概念的探索。她出生在苏联,随父母搬到柏林,她的“家园”随后变成了独立国家乌克兰。究竟什么是真正意义上的“家园”和“故乡”,或许只有这群漂浮在水上的“无国籍者”才能给出正确的答案。

大多数生活在水面上的柬埔寨越南人如今都成了无国籍者。他们曾经在柬埔寨王国(1953-1970)颁布的1954年国家法令下,获得了柬埔寨公民的身份。但却在红色高棉时期(1976-1979)的大屠杀逃亡后不再被认可。逃亡的人们在1980年代回到柬埔寨时,已经没有任何文件可以证明他们的公民身份了。而政权更迭之下,1954年的国家法令也早已被现在的柬埔寨王国所废除,并由1996年所颁布的更加严格的国民法所取代。

无法证明自己的身份之下,这群人尽管万般辛苦回到柬埔寨,却只能被政府认定为“非法移民”。看似“乐天知命”“知足常乐”的浪漫生活之下,是没有身份,无法登记出生和死亡,无法办理任何证件,不能接受医疗、教育,随时可能遭受暴力驱逐的绝望。随着柬埔寨现代化的推进,这种侵犯行为却越来越多。

2015年,当地官员为了整治河道,强行驱逐了Hoarith所在的村庄,向下游搬迁一公里以上。Hoarith站出来要求当局支付搬迁费用,却遭到了警察的逮捕,并被指控为煽动民众抵抗。为此,他蹲了三个月的监狱,直到妻子借了足够多的钱将他保释出来。“我没有犯罪”,他说,“我也有尊严。”

据不完全统计,目前,柬埔寨境内生活着大约七万名持有“移民公民身份”官方证件的越南人,他们大部分都是在柬埔寨出生长大的。柬埔寨内政部部长Sat Kheng强调,这些外国人手上曾持有不正确的官方文件,就代表这些官方文件当初并没有在适当的情况下核发。“官方的职能积弱不振,这是源于高层,而非底层的问题。这是国家问题,不是针对特定个人。因此我们决定要来解决它。”

解决的办法,是柬埔寨移民局开始采取措施,陆续收回这些人手中的“不正确”文件。“我们不会像过去那样驱逐或屠杀他们……他们可以回自己的国家。”柬埔寨移民事务部首长Sok Phal说。从2014年4月开始,已经有超过一万名生活在柬埔寨的越南人被逮捕、遣送出境。“很显然,逮捕七万名非法公民是不现实的,毕竟柬埔寨也没有足够的收容空间。”

而在越南方面,越南政府则更倾向于将其视为“促进两国友谊”的筹码,不愿意出手接纳这群流离失所的人们。于是,他们便成为了历史语境下的牺牲者,一群真正的漂泊者。

有人用Limbo来形容无国籍者。在拉丁语中,Limbo意为灵薄狱,有边缘和界限的含义。根据罗马天主教神學家的解释,灵薄狱用来安置耶稣基督出生前逝去的好人,和耶稣基督出生后从未接触过福音之逝者。他们的命运无法确定,只有上帝才能定断。

这群生活在水上的漂泊者正是世间灵薄狱中的游魂,无根的历史将带他们去向何方,没有人知道答案。