陈彼得:74岁,我好像有点成熟了

宋诗婷

几年前的一个早上,妻子巴度睡得迷迷糊糊,隐隐听到一阵歌声飘来。“你刚唱什么呢?”巴度分不清是梦还是歌。“新写的古诗词,很好听吧?”回台中生活的那几年,陈彼得养成了清早站在阳台上弹唱的习惯。

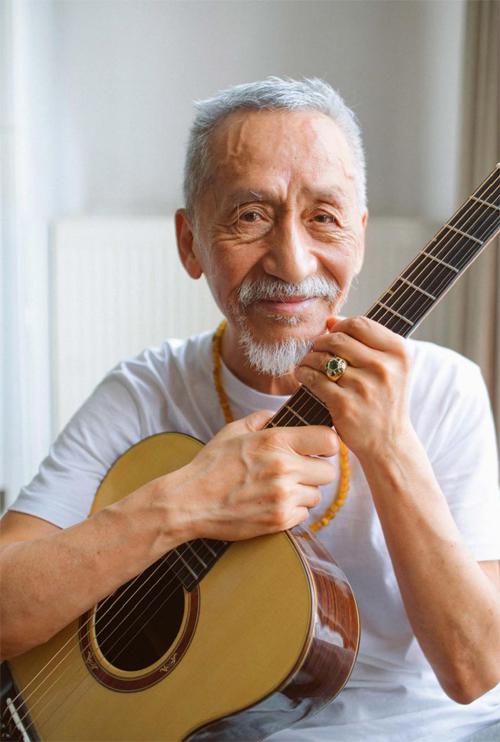

音乐人陈彼得

两个月前,重回北京的陈彼得站在了中央电视台《经典咏流传》的舞台上。他白发白须,穿一身利落的灰西装,怀抱一把木吉他,用现代的方式重新演绎了辛弃疾创作于800多年前的名作《青玉案·元夕》。

這位74岁的老音乐人一鸣惊人,还被推上了热搜,说是“重新走红”一点也不为过。

“世事难料,人生很奇怪对不对?”陈彼得忍不住要感慨命运。那个早晨,他站在阳台上唱的就是《青玉案·元夕》。

很多年没这么隆重地站在台上唱新歌了,陈彼得说:“这一唱才知道,我74岁的表现比47岁还要好。”

“阿里巴巴是个快乐的青年”

和陈彼得约定在家里拍照,一出电梯我有些找不着方向,突然楼道里传来了吉他声,我顺着音乐认对了门。

“最近老师的创作热情高,经常写歌到很晚,有时睡着睡着,突然想到什么,拿起琴就弹一段,邻居都要抗议啦。”巴度说。《青玉案·元夕》走红后,网友们经常在微博里给陈彼得留言,推荐各自喜欢的古诗词,希望他能谱曲演唱,陈彼得像个孩子似的乐此不疲。

“最重要的是,我对自己满意。”陈彼得从我们聊着的八九十年代故事里跳出来,突然找到了自己这些天来的快乐之源。“我找到了十几二十几岁时唱歌的感觉,没有复杂的编曲和设计,就一个人,一把吉他,像年轻时一样。”

那个年轻的陈彼得没学过音乐,读中学时英文极好,没费什么力气就考上了台湾成功大学的机械工程专业。上学时,他对流行音乐的审美和知识都从欧美来,甲壳虫、猫王、鲍勃·迪伦、平克·弗洛伊德……陈彼得回忆:“那个年代,台湾几乎没有自己的流行音乐,歌厅里唱的都是英文歌和日文歌,还有一些闽南歌,庄奴和翁清溪老师他们写一些很甜的歌。”

大学毕业后,陈彼得按家人的规划,进了飞机制造厂工作。“一个月拿1000多块新台币,顶着大太阳擦飞机,我妈说我跟黑人一样。”

业余时间,他抱着吉他到歌厅唱歌。用了几十年的这个艺名就是刚开始唱歌时取的,因为歌厅里外国人多,自己又以唱英文歌见长,取个不中不洋的名字好行走江湖。从那时起,陈晓因就成了陈彼得。

“他那时很红,我们这些都混不进台北、台中的大歌厅,他可以。”朋友凌峰说,虽然陈彼得不情愿,但自己一直管他叫师傅,声称两人“认识也没很久,50年而已”。

陈彼得的确唱得不错,没过多久,业余当歌手的收入就超过了正职。“一个月能赚10万新台币,当时半栋房子的价钱,还上什么班嘛!”于是,他辞了工作,成了一名职业歌手。

凌峰还记得,他是在香港认识陈彼得的,当时,他是混迹于各大歌厅的驻场歌手。那是上世纪70年代,香港人主要听欧美音乐,罗文还在唱英文歌,温拿五虎刚刚出道,香港各大歌舞厅都邀请很多台湾歌手驻场。陈彼得和凌峰不同,虽然影响力和出场费不及邓丽君、青山,但也是有演出商专门邀请的歌手,一度唱遍东南亚。陈彼得喜欢那段漂泊东南亚唱歌的日子,“一场演出歌手有中国台湾的、英国的、马来西亚的……大家同场竞技,越竞争整体水平越高,很有意思”。

唱多了英文歌和现成的作品,陈彼得不满足,开始自己写歌,他自己的音乐偏好和当时的主流风格差别很大。“邓丽君唱翁老师(翁清溪)的歌,还有后来到日本唱的歌,费玉清他们那些抒情歌,现在我觉得很了不起,当时年轻,喜欢欧美音乐,喜欢摇滚,最恨甜歌。”

“所以我才会写出《阿里巴巴》这种东西嘛。”这首歌是陈彼得做了多年制作人后,给自己写的一首歌,因而更见个人偏好。曲来自国外乐队,他听到觉得有趣,就拿来配上中文歌词。

“阿里,阿里巴巴,阿里巴巴是个快乐的青年……”《阿里巴巴》的歌词毫无当时惯用的抒情技巧,而是用戏谑的方式讲了《天方夜谭》里一个阿拉伯青年的故事,故事并不完整,但欢快和游戏人生的氛围却在“阿里巴巴”“芝麻开门”这些简短、节奏感强的词曲中体现了。1981年,《阿里巴巴》首发,一面世就红遍了台湾。

“再会吧1981”

陈彼得赶上了台湾唱片业兴起的大时代。

当时,拥有多年西洋乐演奏和留洋经验的翁清溪正尝试将西洋舞曲融入国语歌,陈彼得对西方流行乐很有研究,翁清溪就想培养他做音乐制作人。“老师让我给余天写歌。”余天是那个年代很红的小生,《榕树下》《北国之春》已经红遍台湾。陈彼得问,写砸了怎么办?翁老师说没关系,随便写。陈彼得于是随便写出一首《含泪的微笑》,这首歌当时在台湾的流行度堪比《榕树下》和《北国之春》。

上世纪七八十年代,台湾的宇宙、丽风、丽歌等几大传统唱片公司统治着整个行业,市场远不如现在大,但竞争异常激烈,打榜跟打仗一样,好的制作人就是克敌制胜的狙击手,公司和歌手都抢着要。

“几百上千首?”陈彼得也记不得自己写过多少首歌,掰着手指算,凤飞飞、刘文正、费玉清、余天……好像当时最红的歌手都唱过他的歌。有时,巴度会点开手机,放首歌给他听,“他自己写的自己都记不得了”。最夸张的时候,一个月做4张唱片,录40首歌。当时,台湾金牌编曲陈志远是陈彼得的搭档,两个人都是快手,要写、要编、要录的歌实在太多,常常乐队都在录音棚了,两人的歌和编曲还没作好。

“明天不是录音吗?歌呢?”陈志远问陈彼得。“歌词还在作,你就编嘛。”陈彼得答。“我编什么东西啊?”见陈志远要发火了,陈彼得赶紧安抚:“你就这样,我给你个音域,大致的速度,你先把和弦、节奏搭好,明天我拿来旋律给你。”

那段时间,陈志远有个旅行车,他坐在车里编曲,乐队在楼上演奏。“先编好两三首,拿上去,乐队就赶快录音。他一直写,曲子被一直送上去,就像饭店走菜一样。”现在回想起来,陈彼得都觉得荒唐。

“好歌有,最厉害的时候,电台的歌曲排行榜上前三名都是我的歌。当然也写了很多烂歌,那时只知道拼命帮老板赚钱,没有太长远的考虑。”陈彼得说,现在还留得下,在网络上能看到的都是还不错的歌,大量“很烂的歌”早就找不到了。

“不光是我,庄奴、翁清溪老师他们也一样。”前些日子去上海,陈彼得和庄奴的儿子见了面。“他说庄老师可能写了几千首词,具体多少没有人知道,手写的,有些还是用的化名,去哪儿找?”

有阵子,罗大佑和陈彼得在一个录音棚录歌,晚上收工了常常在附近的茶餐厅碰到,碰到了就坐在一起吃夜宵。“一個月,我40首歌都录完了,他一首歌还没录完。那首歌是什么?《亚细亚的孤儿》。”

“罗大佑、李宗盛他们已经是团队创作的方式,我们还在单打独斗。”80年代初,台湾滚石唱片成立,和陈彼得所属的丽歌等老牌唱片公司不同,滚石更注重歌手、专辑的策划性,词曲创作也大多精雕细琢,尤其是罗大佑的作品,歌词里出现了很多批判现实、具有时代性的内容。

“我主要借鉴了欧美音乐的曲,罗大佑他们还借鉴了词。”陈彼得总是举这个例子,“像‘穿过你的黑发的我的手这种歌词就是西方文学的东西,翻译体,看起来挺清新的,年轻人特别喜欢。”当年拼了命写歌,没工夫细想,这么多年后,陈彼得回忆起来有点遗憾,觉得罗大佑他们那么做是对的,那样写作,作品的生命力更强,“乌龟总是比兔子先到”。

如今,站在台上唱《青玉案·元夕》的陈彼得已经在化繁为简,极力摒弃那些职业音乐制作人的思维。“但做音乐,一定有套路的。”陈彼得说,观众喜欢什么,他依然有判断力,即便是为辛弃疾的词谱曲,他也用了些“套路”,“其中有两小节就是《007》里的音乐”。

“我双肩驮着风雨/想知道我的目的”

除了做音乐制作人,陈彼得还曾为几家大歌舞厅做过演出和音乐策划。七八十年代,歌舞厅和剧院是歌手最主要的演出场所,当时最大牌的邓丽君、凤飞飞也在这些场所表演。

这种情况下,一个歌厅的主事人权力就很大了,陈彼得因此帮衬和发掘了很多新面孔。“我叫他师傅,因为早先没人看好我,只有他觉得我不错。”凌峰说,那时他从香港回来,没什么名气,但陈彼得觉得他聪明、有趣,主持节目很灵,就在自己的场子里给他争取演出机会。

“凌峰以前就是个小混混,早年穷光蛋一个,开辆破车到处演出。车门关不上,要用胳膊夹着才行。”陈彼得想起凌峰就笑,“但我很懂怎么捧新人,选他做主秀,找一些不错的歌手来挎刀,这样身价就高了。”

在成为陈彼得场子里的主秀前,凌峰的出场费只有几千块新台币,主秀出场费多的有十几万,少说也有三四万,而当时台湾的房子也不过几十万一套。很多像凌峰一样有才华、过着苦日子的兄弟都脱了贫,开上了好车。

在凌峰看来,陈彼得不是个独善其身的人,发达的时候总忘不了身边的人。除了朋友,他甚至想在行业里做些事。

不久前,陈彼得刚打赢了一场版权官司,陆川的电影《九层妖塔》用了他的作品《迟到》,但并为向他本人支付版权费。最终官司赢了。巴度和陈彼得都觉得,作者是非常弱势的,这场官司事小,但揭露背后的利益关系事大。陈彼得说,他刚见了庄奴的儿子,“下一步,想帮庄奴老师处理一些作品的版权问题,太不公平了”。

陈彼得在《经典咏流传》的舞台上用现代的方式重新演绎了辛弃疾创作于800多年前的《青玉案·元夕》

很多年前,陈彼得也因“太不公平”出过头,那次针对的是台湾音乐圈里男歌手出场费严重低于女歌手的问题。当时,他建立了演艺工会,凌峰、高凌风、张帝、张飞等有名的男歌手都支持他。这群人不仅会唱歌,也是当时业内演出的主持好手。女歌手们还在,但主持人没了,陈彼得手中还掌握着主流的演出场所,维权运动总算是打赢了。

“这件事直到现在还影响着台湾乐坛。”凌峰评价。

按陈彼得的分析,是城市喧嚣和工作压力,以凌峰的视角看,是烦扰的家务事,总之,陈彼得突然感到疲惫,不是普通的疲惫,而是患了忧郁症。曾一起在广州挥霍日子的好友姜汤记得,陈彼得提到过那段经历:“说是有次给谁的演唱会做嘉宾,站在台上突然不行了,转身就下台逃走了。”

那次逃跑似乎是个转折点,从那之后,陈彼得与台湾乐坛的关系变得若即若离,他的心思被妈妈的一碗担担面牵着回到了大陆。

“让我让我靠近你无怨的故乡”

我们聊起了2000年罗大佑第一次来大陆开演唱会,全国的文艺青年、知识分子都去朝圣。“1988年,我们跑去成都看陈彼得的演唱会,也有点那个意思。”姜汤说。1988年,姜汤在广州做媒体工作。

“但我们都知道,他不是奔着做音乐来的,他是回四川寻根。”毕晓世是当年最早一批在广州做流行音乐的人,如今已经是太合音乐总监。

陈彼得的“乡愁”早就有迹可循。在台湾音乐圈,他最好的朋友几乎都是“外省人”。“我是青岛人,高凌风是湖北武汉人,庄奴老师是北京人。”凌峰说,《我爱这土地》就是陈彼得最真实的写照。

事实上,即便在台湾乐坛最顺风顺水的那几年,陈彼得也觉得自己作为“外省人”多多少少无法融入大环境。“从小最恨这三个字,哪有什么外省、本省,大家都一样。”争起这件事,陈彼得仍像个孩子。

1987年10月15日,台湾当局宣布开放台湾居民到大陆探亲。但刚刚开始,要等待很久才能成行,陈彼得等不及,绕道日本,插着队回了大陆,一落地就去了他母亲的故乡四川。“从小听妈妈说四川东西多好吃,台湾比不了,这个印记太深了。”陈彼得说,后来他在广州开了个小饭店,也卖四川担担面,但不是现在四川街头担担面的味道,是“1949年之前的担担面,妈妈的味道”。

回大陆完全是因家事,但对流行音乐刚刚萌芽的大陆来说,陈彼得“台湾歌手”的身份很难不被关注。

1988年5月,陈彼得受到成都市台湾事务办公室的邀请,在成都、重庆和武汉举办演唱会,一开就是20场,场场热烈。

离开四川,陈彼得去了广东。“爸爸是潮汕人,我对广东的感情也很特别。”陈彼得的祖父陈坚夫出生于书香门第,是潮汕有名的实业家,曾创办点灯厂、造船厂,并主持修建了潮阳窄轨铁路。和四面环海的台湾相比,陈彼得显然更喜欢寥廓、蓬勃的大陆。首次回大陆之后的30年,他一直在两地兜兜转转,台中、广州、北京,都有他生活的印记。

“这样的漂泊是否继续”

陈彼得最先安家的城市是广州。

90年代,大陆的流行音乐刚刚萌芽,发源地就是广州。当时,毕晓世是广东省歌舞剧院的乐队指挥,同时也在给各大唱片公司做制作人。他们这代流行音乐人在大陆没有参照,只能把眼光投向欧美,或者近在咫尺的香港和台湾地区。

和七八十年代的台湾唱片业一样,八九十年代的大陆唱片业也很疯狂。“广州每年有个音像订货会,像批发市场一样,全国各地卖卡带、唱片的都来订货。因为早期大多是翻唱,很多连小样录音都没有,就几张图片,列个曲目,就有人预订。拿了预订单再去录歌。”毕晓世和身边一群朋友赶上了这个音乐的快消时代,但很快就不满足于此,想要做原创音乐,包装歌手。

最成功的案例就是“金童玉女”杨钰莹和毛宁,陈彼得也一度参与其中。1994年,杨钰莹的新专辑《等你一万年》的同名主打歌就是由陈彼得作词的。

“当时处于半退休的状态,音乐圈的事偶尔参与,但没那么热衷了。”虽然也为杨钰莹、陈明等当时的红歌手写歌,但陈彼得在广州音乐圈是边缘的。在陈彼得看来,归根结底还是音乐思路和风格的问题:“广州那个圈子很蓬勃,但为什么没能像台湾一样形成那么大规模的创作热潮?音乐的接触面太窄了,没有那么源源不断的创造力。”

但从处于浪潮中心的毕晓世的视角来看,陈彼得和那一代台湾音乐人已经过了他们的黄金期,音乐理念和当时的主流风格已经不同了。

“陈老师从来都不了解大陆。”姜汤是媒体人,工作时间自由,很长一段时间他都整天和陈彼得混在一起,早上打个电话,下午去花园酒店喝下午茶。从那一个个下午的长谈中,姜汤发现,陈彼得对大陆的打交道、办事方式了解有限。“太简单善良了,很多事都做不成,自然就边缘了。”

2000年初,以《同一首歌》为主的电视台晚会市场开始繁荣,陈彼得受当时《同一首歌》的总导演孟欣之邀,成了节目的音乐制作人,家也从广州搬到了北京。

为陈彼得工作时,关瑶还是北京广播学院(现中国传媒大学)录音系的学生,之前在地下录音室做过一段时间的录音师,给苍狼、痛苦的信仰、扭曲的机器等乐队录音。关瑶说,当时音乐节、Live House这些演出场所都没有,音乐人大多很难生存,即便是歌很红的那些人也一样。一开始,陈彼得没有录音室,他在位于芳馨园的住处里隔出个小房间,配上一套录音设备,就可以录小样了。

因为工作紧密,关瑶很快就融入了陈彼得的生活。他发现,陈彼得几乎不听国内流行音乐,也不看华语片,“所有音乐、电影都只关注国外的,欧美、日韩、泰国……什么都有”。

关瑶还和陈彼得去过香港。“陈老师想做一张纯箱琴伴奏的专辑,就去找香港最好的吉他手苏德华合作。很贵?非常便宜,苏德华觉得他的想法很好,愿意合作。”也与其他制作人合作过,在关瑶看来,陈彼得的制作思路和多數大陆制作人是不同的。

过了一年多,关瑶考上了北京电影学院,离开了芳馨园。陈彼得在三源里附近租了录音室,取名“喜鹊棚”。在芳馨园和喜鹊棚里,陈彼得给窦唯、鲍家街43号等很多歌手和乐队录过歌。采访那天,我们约在西坝河附近,他得以重游当年生活和工作过的地方。

“那就是芳馨园”,“以前常在这河边散步”,“柳树长这么大啊,看这叶子”……往事历历在目,陈彼得心生怀念。

“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”

去年来北京生活之前,陈彼得一家在台中生活了4年。“是一种彻底的退休生活。”巴度说,陈彼得不喜欢台北,除了高凌风、凌峰个别圈内人,他几乎和台湾音乐圈断了联系。

一家人住在台中。早上醒来,陈彼得会站在阳台上弹弹琴,唱唱歌,白天就去打乒乓球。和他一起打球的都是退休老人,大家聚在一起只是强身健体,没有人关心彼此曾有过怎样的经历。

也是从那时起,他开始花更多精力在古典诗词上。“这个想法很早就有,也做过一些,年纪大了才开始投入。”陈彼得或主动或被动地割舍了过往,终于不再为钱、为老板做音乐了。

音乐理念从欧美来,但他骨子里认同的是中国传统文化。和新作品相比,陈彼得更愿意和古人对话。“我为一首词谱曲,会先去了解作者的经历和他的思想。”陈彼得钦佩辛弃疾,“他的命太苦了,壮志未酬,有家国情怀,歌要展现这些,就要大气。”简短的词,通过编曲、间奏、哼唱等方式转化为几分钟的完整歌曲,多年的音乐制作人经验让陈彼得在古典与流行的嫁接上游刃有余。

过去这些年,陈彼得已经陆陆续续将上百首古诗词谱曲入歌,《青玉案·元夕》是他个人最喜欢的一首。

如果说,年轻时音乐是陈彼得的生活重心,那后半生,家庭就是他或漂泊或安稳的动力。在台中生活的那4年,巴度还没有台湾身份,隔一段时间就要回大陆。“每次我一上车,老师就牵着儿子在后面追着车跑,这个场景太揪心了。”

“不如回大陆吧,可以开个小餐馆啊。”巴度的意见被采纳,陈彼得一家又回了广州,在丽江花园开了一家名为“77克”的小饭馆。

“那就是我们小区人的食堂。”朋友陈枫现在还经常路过已经易主的“77克”。当时的店面不大,三四十平方米,门口是一个很大的落地窗,店里种了些爬藤类植物,郁郁葱葱的。屋里墙上挂着吉他,一开始谁都不知道吉他和店主的关系。店里只有三个店员,陈彼得、巴度和请来的一个服务员,因为都是街坊邻居点餐,陈彼得有时还骑着车去送外卖。“这段经历对我们很重要,是真真正正在为生活奔波,远离音乐圈,老师才真正看清楚他想做的是什么。”巴度说。

“我夜夜守候,你搭乘5号线回家,疲惫的身心……”地铁5号线连接着位于番禺的丽江新城和广州市中心,陈彼得写了首歌《我的名字叫77克》,用来纪念开餐馆的那段日子,这歌也是送给老邻居的礼物。

晚上八九点,饭点儿过了,遇到熟客,陈彼得会抱起吉他随便唱上几句。“只有我们问,他才讲一些以前的事,大家都喜欢听。”陈枫当时30出头,但和陈彼得聊天没有代沟。“不光是我,他当时接触的都是年轻人,老师最厉害的是,他总是和每个时代的年轻人在一起。”

关瑶也发现了,当年她离开录音室后,偶尔回去看陈彼得,遇见的客人全都是年轻人。

我们采访拍照时,陈彼得坐在窗前的地板上,抱着吉他弹唱了一首披头士乐队的《Yesterday》。

“老师,这首很好听,下次上节目唱这首吧。”巴度很兴奋。

“不唱,yesterday,tomorrow,不要和我讨论时间,活在现在就很好嘛。”陈彼得说。