贵州雷公山保护区三种高危害系数外来入侵植物入侵现状及防控对策研究

梁有发,杨春玉,李芳念

(1.黔东南州公益林管理中心,贵州 凯里 556000;2.黔东南州世界银行贷款林业项目办公室,贵州 凯里 556000)

近年来,随着全球一体化进程的深入,生物入侵的类群更普遍,入侵生境更多样性,因此,植物入侵已成为全球性的问题,这一问题受到了各国政府、国家组织、科学界等的广泛重视,已经成为21世纪五大全球性环境问题之一[1]。截止2015年,我国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区)共有428国家级自然保护区[2],发现仅有53个国家级自然保护区开展过外来入侵物种调查,占我国国家级自然保护区总数的12.38%[3]。作为受外来物种入侵严重而防御较为落后的国家之一,我国对外来植物入侵问题也越来越重视。雷公山国家自然保护区是以秃杉(Taiwaniaflousiana)等珍稀动植物资源及其生态环境为主要保护对象,具有综合经营效益的亚热带山地森林生态系统类型的自然保护区[4],同时也是作为珠江水系和长江水系的重要生态屏障,生态区位极其重要。为了掌握雷公山国家自然保护区外来入侵植物现状,特开展了本次调查研究,旨在将来对该保护区外来入侵植物扩散的防控提供一些理论参考。

1 研究区概况

雷公山国家级自然保护区位于贵州省东南部,地跨雷山、台江、剑河、榕江四县,是长江水系与珠江水系的分水岭。108°5′~108°24′ E, 26°15′~26°32′ N。总面积47300hm2。最高海拔2178.8m,最低海拔650m。属中亚热带季风山地湿润气候区,地带性植被为中亚热带东部偏湿性常绿阔叶林。年平均温度9.2~16℃,年平均相对湿度85%~91%,年降雨量1300~1600mm,土壤以山地黄壤为主,土壤母质主要由粉沙质板岩风化而成。

2 研究方法

2.1 样地调查

在不同的保护区域(实验区、缓冲区、核心区),选取不同的植被类型:荒地、灌木林、乔木林设置样地调查。样地面积为:荒地2m×2m,灌木林10m×10m,乔木林20m×30m,在灌木林、乔木林样地的四角及中央分别设置 1个 1m×1m 的草本样方进行调查观测。记录样地植物的物种名、数量、更新数、盖度、生境等因子。共计样地27个。

2.2 内业统计

根据《中国外来入侵种》[5]、《中国入侵植物名录》[6]、《中国外来入侵物种编目》[7]、国家环保部(总局)“关于发布中国第一、二、三批外来入侵物种名单的通知”[8-10]、《雷公山自然保护区科学考察集》[4]、《雷公山国家级自然保护区生物多样性研究》[11]和样地调查数据,统计出雷公山国家自然保护区外来入侵植物种类。

危害系数和重要值:

危害系数=重要值×50%+危害等级权重×50%;

重要值=(相对高度+相对盖度+相对频度)/3×100;危害等级权重:根据马金双《中国入侵植物名录》将中国入侵植物划分为的7个等级,本文在此基础上将7个等级设置相应权重:1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级分别对应权重为100、80、60、40、30、20、10。

2.3 研究对象的确定

根据以上方法计算出的危害系数,筛选出危害系数较大的3种外来入侵植物作为研究对象,对其危害现状进行分析研究,并提出相应的防控措施和对策。

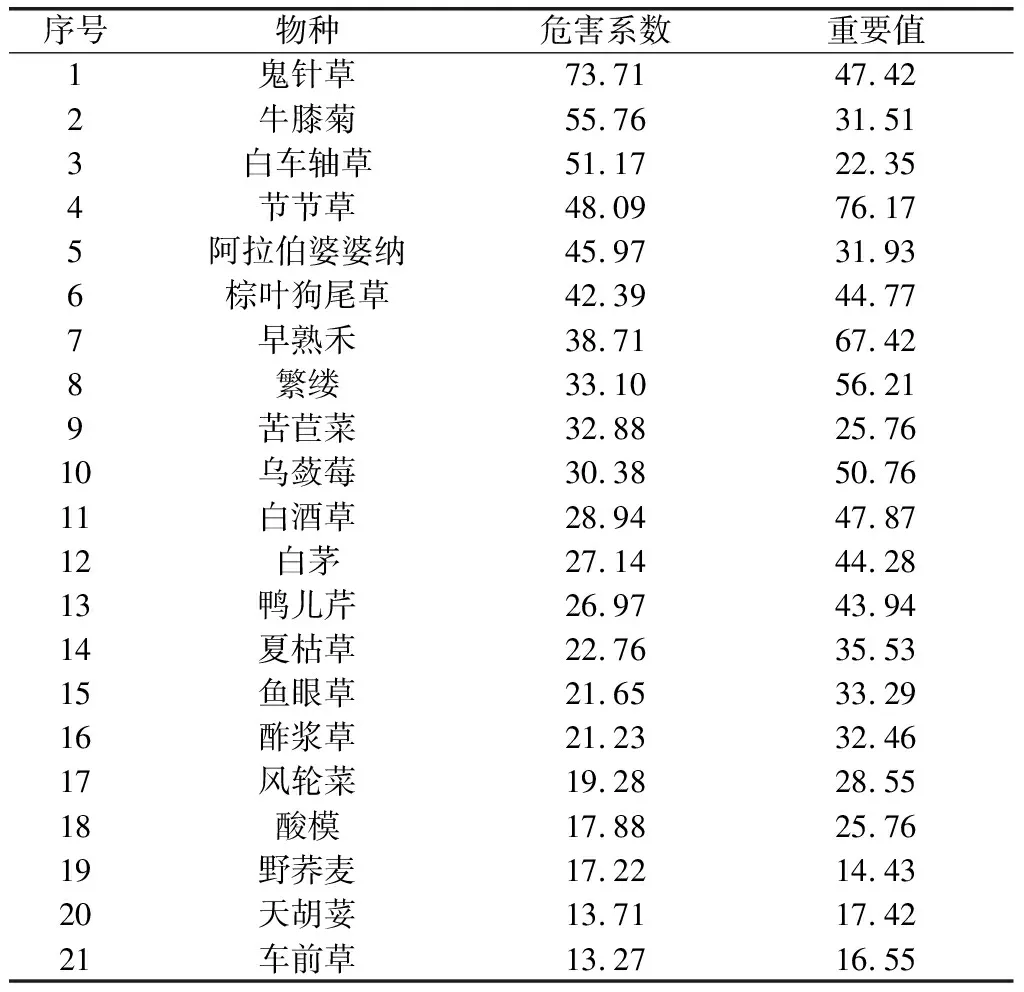

表1 雷公山保护区外来入侵植物基本情况表

3 结果分析

3.1 雷公山保护区外来入侵植物种类特征

通过样地调查,贵州雷公山国家自然保护区外来入侵植物有12科21属21种,其中菊科5种;禾本科3种;蓼科、唇形科、伞形科各2种;蝶形花科、木贼科、葡萄科、车前科、石竹科、玄参科、酢浆草科各1种。

3.2 危害系数特征

根据样地调查统计,采用危害系数计算公式得出,危害系数最高的前3种为鬼针草73.71,牛膝菊55.76,白车轴草51.17,其余外来入侵植物均未超过50。以上3种高危害系数外来入侵植物对应的入侵等级分别为1级、2级和2级。本文选择该3种高危害系数入侵植物为研究对象。

3.3 三种高危害系数入侵植物入侵现状

3.3.1 鬼针草。鬼针草又名粘人草,属于菊科鬼针草属,是1年生草本,茎直立,钝四棱形。喜长于温暖湿润气候区,以疏松肥沃、富含腐殖质的砂质壤土及粘壤土为宜。目前广泛分布中国多省,常生于村旁、路边及荒地中。由于根系发达,吸收土壤水分和养分的能力很强,挤占农作物生长空间,一旦入侵耕地、草地将严重危害农作物生长。

鬼针草在雷公山国家级自然保护区分布在实验区的村庄旁或荒草地及路边。生境为路边的土面或者田土埂,由于具有清热解毒、祛风除湿、活血散瘀和消肿止痛的功能,主要含黄酮、皂苷、氨基酸、生物碱和鞣质等成分[12],应当合理利用鬼针草的药用功能。

3.3.2 牛膝菊。牛膝菊又名辣子草,为菊科牛膝菊属1年生草本植物,原产于南美洲,现不仅仅局限于《中国植物志》(1979年)中记载的分布于四川、云南等省,而是遍布我国多省区。牛膝菊喜潮湿、日照长,光照强度高的环境。通常危害小麦、玉米、棉花、烟草等作物,庭园和非耕地也有分布。牛膝菊对大豆和花生也具有一定的化感作用,影响种子的萌发和胚根的伸长[13]。牛膝菊的化感作用地上部分比地下部分要强[14]。控制牛膝菊在耕地或农田里的生长蔓延尤为重要,这将影响作物产量。

牛膝菊在雷公山国家级自然保护区主要分布在实验区的荒地、林缘、村庄旁、菜园、路边等生境。根据入侵牛膝菊植物可食用和医用,在我国西南地区广泛用作饲料、野生蔬菜和草药[15]功能。

3.3.3 白车轴草。白车轴草又名白三叶,是豆科多年生草本植物,原产于欧洲和非洲北部,现已广泛分布我国多省,其适应性广,抗热抗寒性强,可在酸性土壤中旺盛生长,也可在砂质土中生长,侵入旱作物田,危害不大,对局部地区的蔬菜、幼林有危害,只需控制侵入菜园或幼林林分即可。由于独特的抗旱耐贫瘠性,在土壤荒漠化、防止水土流失等方面广泛种植,既能保持水土、培肥地力、又能改善生态坏境,在“退耕还草”中起着重要作用。

白车轴草在雷公山国家级自然保护区主要分布在实验区的路边、荒地、村庄旁,在野外调查中发现农民已采割做牧草,可见,白车轴草用途广泛,虽为外来入侵植物,但根据其生长特性和营养成分合理利用,但要控制其利用范围,规避造成对其他物种生长影响。

3.4 三种高危害系数入侵植物防控措施

3.4.1 鬼针草。鬼针草在雷公山保护区分布较为零星,在人为活动较为频繁的村庄、路旁生长。主要防控措施以控制蔓延为主,勿因人为活动扩散开来,由于具有药用功能,应当合理利用为主,药剂或人工清除为辅进行防控。

3.4.2 牛膝菊。牛膝菊在雷公山保护区主要分布在人为活动较为密集的土埂旁、菜园地方,主要是防控其蔓延至耕地,侵占农作物生长空间,抑制其生长。在调查中发现当地农民采摘牛膝菊作为猪草食料,鉴于有饲草饲料、中草药功能,对现有分布的可以合理利用。

3.4.3 白车轴草。白车轴草在雷公山保护区较为零星分布,入侵危害程度并不大,主要防控其蔓延至林缘或新造林地,对林木生长有抑制作用,对现有分布的白车轴草定期监测生长状况及蔓延范围。

4 结论与讨论

外来入侵植物将使本地物种减少甚至灭绝,改变生态系统的食物链或食物网络组成及结构,最终导致生物多样性的丧失与食物网络结构的崩溃[16]。保护区是保存全球生物多样性和维持生态系统服务功能的重要场所, 如果外来生物入侵保护地, 其对生物多样性与生态系统结构与功能的影响可能更为严重[17]。因此,为了保护区的生态系统结构完整,建议雷公山国家级自然保护区要加强对鬼针草、牛膝菊、白车轴草等危害系数较高的外来入侵植物的监测,控制其蔓延扩大入侵范围,对现有分布地采取规范管理利用或及时清除,同时普查及检疫未发现的外来入侵植物现状及危害程度,提早预防,及时治理。

[1]MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (MEA).Ecosystems and Human Well-being: Synthesis[M]. WashingtonDC: Island Press, 2005.

[2]孔石. 国家级自然保护区与其他主要保护地类型的空间关系与分布格局[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2015.

[3]宫璐, 李俊生, 柳晓燕, 等. 我国部分国家级自然保护区外来入侵物种的分布概况[J]. 生态科学, 2017, 36(04): 210-216.

[4]周政贤,姚茂森.雷公山自然保护区科学考察集[M]. 贵阳:贵州人民出版社, 1989:1-508.

[5]李振宇,解焱.中国外来入侵种[M].北京:中国林业出版社,2002,1-211.

[6]马金双.中国入侵植物名录[M].北京:高等教育出版社,2013:1-271.

[7]徐海根、强胜.中国外来入侵物种编目[M]. 北京:中国环境出版社,2014.

[8]国家环境保护总局“关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知(环发[2003]11号).

[9]环境保护部“关于发布中国第二批外来入侵物种名单的通知(环发[2010]4号).

[10]环境保护部“关于发布中国外来入侵物种名单(第三批)的公告”(公告2014年第57号).

[11]张华海,王子明,张旋.雷公山国家级自然保护区生物多样性研究[M]. 贵阳:贵州科技出版社, 2007:1-345.

[12]黄敏珠,陈海生,刘建国,等.中药鬼针草化学成分的研究[J].第二军医大学学报,2006,27(08):888-891.

[13]Sin gh R,Hazarika U K.Allelopathie effects of Galinsoga parvi-flor.Car.and Bidens pilosa L.on germination and seedlinggrowth of soybean and groundnut.Allelopathy Journal,1 996,3 (01):89-92.

[14]范雪涛,马丹炜,于树华,等.辣子草对3种农作物的化感作用[J].环境科学与技术,2007,30(10):7-8.

[15]中周科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(75卷)[M].北京:科学出版社,1979.

[16]卢惊鸿、金晓玲.外来植物入侵机制初探[J].绿色科技,2016(06).

[17] MONACO A, GENOVESI P. European Guidelines onProtected Areas and Invasive Alien Species[R]. Rome:Council of Europe, 2014.