舒旷态度沉潜精神

李廷华

马河声

陕西合阳人。1964年生,号“懒园”,常署“大龙河声”。闲居西安,以书画艺术的至高境界为至求并以之安身立命,矢志不移。自由地作诗作文,自主地作书作画,自在地做人做事。在夹缝中偷生、在局外里逍遥,得生活以原趣、还生命以本真。寻大乐、求至善,已成为他基本的生活行状。

近岁每以拒绝书画评论为难事。盖友朋命述,多出尊重,喧谊叙旧,却之不恭。然以世相凑繁,腹笥渐窘,漫漶应之,益难自安。故每以自责不学为辞,未敢以命者率尔为言。某居长安,与馬君河声相识有年,曾观其书画,欣然默然间,未发一言;偶颔之蹙之,君亦未询某意。近日得君招览新作,百余作品阅毕,未待河声灌耳,觉有流泉出心,略撷掬云尔。

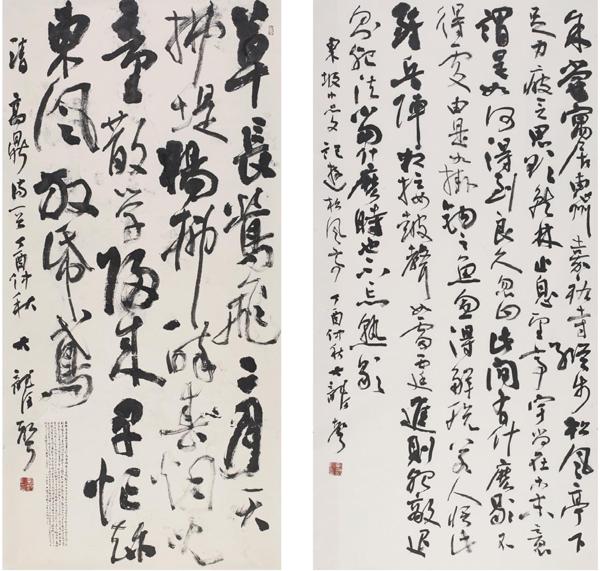

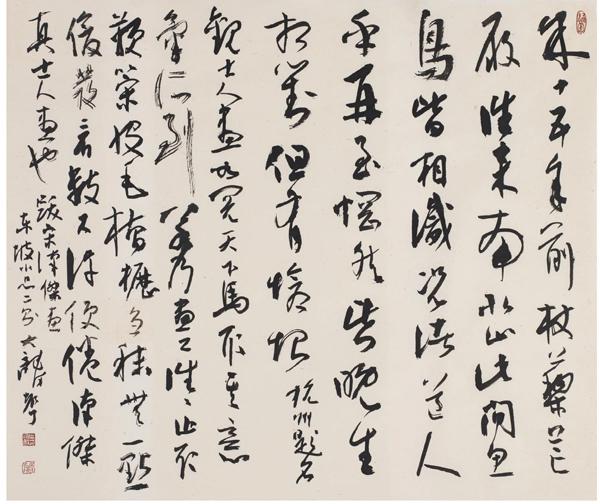

河声之书法,篆隶草真四体均非浅尝。此番所见,有极细微之蝇头小楷与满墙擘窠成一对比,以中锋饱满之石鼓文与笔致潇散之散隶为一对比。在河声诸体书作中,最见性情功力,亦最见其近年变化者还数行草。从书法以用笔为核心之角度而论,篆隶两体,实即隐示用笔之不同理路,而行草书之出现及发展,则为书法艺术人格化、心态化开辟道路。其中工艺与艺术之判分亦显然。河声行草之变化,在其用笔之控抑更具自然,而心绪之挥发更具疏旷。古人谓王羲之书法之最得心应手且感染于人处,乃其自然。此自然哪非“一超直入如来地”,乃千番万复,锻炼研磨而成。河声自谓近岁每悉心潜研,书画均有多年纠结之问题得以解悟。观其置于展厅门首之巨副对联:“与人何有不容者,遇事当思所必经”,敛纵自如,法意相融,终见蜕壳之变。

此所云变,乃于笔致之收束中更显紧结,若万毫齐力,再为挥洒,收自不拘,放而非肆。书法与文学关系最为紧密,展字抒情,作品之内容虽与书技无涉,然内容之雅俗有别,深浅每异,书者之趣味性情焉不与笔墨相映发?河声之书品既趋于雅尚,其所书亦多为阅读赏会之佳文字。谓一展览为作者一时期精神面貌之缩影,应非虚也。河声本善属文者,其书法,每见自撰诗词联语,率多慷慨有河朔风。倘不以性情流露而止步,与书画研磨共终始,进于邃密,必成壮观。

河声之山水,本以黄宾虹为楷模,近作更得其髓。宾翁行遍名山大川,但其作品不以外貌形态鲜明之“势”取悦于人,悉在笔墨色彩之交融挥发而胜出。河声所展山水,非仅无壮阔山川之惊愕于人者,即其形式,亦一变立轴、横卷、斗方、扇面等惯常范式,若茫茫雪野间村路茅舍,弯弯河叉边宿鹭白茅,间或点染妇孺鸡犬,或寻常窗景、普通山岩。乍看几乎全为西画风景,但若留步凝眸,则见其悉心于笔墨,枯涩处渴笔欲竭,浓厚处泼墨入纸,间以色泽烘托斑斓,于寻常画面中揭示自然微妙,亦使人得见作者心绪随人间物事而跳荡。于小幅面中得大世界,乃河声近作所追求。能达此境,则数十年转益多师所累积,若傅抱石于水墨渲染间之烟云澹荡,何海霞之笔力劲峭若斧凿剑削,于河声画中均可得见寝馈。中国画之“程式”“皴法”等类,博大精深亦早趋定型,河声既入其中亦不甘藩篱笼罩,盖笔墨蕴涵本来自生活微茫,而种种笔墨构造,皆出自对生活之观察体验。宾翁造诣,则人间无处不笔墨,世上无处不山水耶。和声近作趋于此迳,使山水创作路途宏开,其后劲亦必霍眸可望。

河声于书画得此境界,与其人生修为关系甚密。渠本黄河边一农家子,家世坎懔,谋身活家于西安,人生悲辛非城市中成长之人可想。秦都书坛以官多场闹蜚声九野,河声恒以一己之力自放逍遥,不于恶浊中求瓢饮,此为最难能可贵者也。河声亦非不言名利之迂腐子,况其一日不作即一日无食者也。盖因其有所取舍,故不沦于苟且,此已逾匹夫而入君子行,超尘累而进自由身耶。此种状态,远非若多占坛旃沽虚名之闻人可比。今日之信息社会,所谓专业性之权衡,已较往昔大异。虽居学府协会而日以奔竞,于艺文无深趣恒心者,业余或不业也;非居学府协会而以生命兴趣倾注其中,日就月将,取恒不舍者,可谓专业也。河声之于书画,即此俦。倘谓文学为心声,书画为心画,外赋型模,终为心绪流露;世路崎岖,其如心路遥迢。以河声之心态诠衡其作品,益见潇洒墨渖,得舒旷态度;抖擞笔刀,入沉潜精神。是为某观后所必三致意焉。