组织公正如何激发组织活力?

——群体层面公正氛围对建言行为的影响及机制研究

张晓怿, 王云峰

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

一、引 言

一个组织要想在当今充满竞争的社会环境中立足和发展,就必须要时刻保持组织的活力。而组织活力的重要来源之一便是组织内部员工们能进行积极、合理地建言(voice)。而与建言相对的沉默(silence),小则影响组织绩效(Perlow和Williams,2003),阻碍组织多元变革及发展(Morrison和Milliken,2000),大则会造成公司破产(如2001年的“安然事件”①2001年12月2日,曾是世界上最大能源、商品和服务公司之一的美国安然(Enron)公司,因财务造假问题向法院申请破产保护,该案成为美国历史上企业第二大破产案(百度百科)。此前,多名员工已经意识到了公司在财务方面的问题,但都因害怕而保持沉默(Milliken等,2003)。),甚至导致事故性灾难(如2003年的“哥伦比亚号航天飞机坠毁事件”②2003年2月1日,美国“哥伦比亚号”航天飞机在结束任务返航途中坠毁,机上7人全部遇难,经查事故原因为隔热层脱落击中飞船左翼前缘所致。2013年,美国宇航局(NASA)某飞行主管披露,当年该飞机机翼受损后,尽管NASA的高级工程师们早就发现这一致命故障,并相信这架飞机在返航途中将机毁人亡,但NASA主管和同僚却一致同意向宇航员隐瞒事实。因为NASA高层相信,与其让宇航员知道实情后在痛苦绝望和折磨中度过他们的生命最后时刻,还不如让他们在不知情的情况下突然死去!来源:百度百科。)。员工建言,一方面可能源于对组织某些现象(如分配不公、领导不尊重下属)心存不满,为了改变现状而被迫发声;另一方面也可能是受到组织公正①也有国内学者译作“组织公平”,如段锦云(2012)、张汉鹏等(2014)。公平指公平正直,侧重“平”字,强调衡量标准的同一个尺度,带有明显的工具性,多与英文“equity”或“equality”对应;而公正指公平正义,侧重“正”字,反映出基本价值取向,强调正当性,多与英文“justice”或“fairness”对应(高记和马红宇,2011;李晔等,2003)。基于此,本文采用“组织公正”一词。环境的鼓励和领导关怀的感召而主动发声(Morrison,2014)。段锦云(2012)通过研究组织公正与不公正对建言与沉默的不同影响发现,正面情绪(如组织公正感知)会促进员工建言,而负面情绪(如组织不公正感知)虽也会引起建言,但更会导致员工沉默。因为此时员工可能因心存顾虑而选择明哲保身,或对组织失去信任而不愿建言。可见,员工感知到的组织公正程度是影响其能否建言的一个重要原因。

现有关于组织公正对建言行为影响的研究,多是从个体层面探讨组织公正感知对员工个体建言行为的影响,缺乏群体层面公正氛围(justice climate)对群体建言行为(group voice behavior)的影响及其机制的研究。而个体层面组织公民行为的实证研究结论并不一定在群体层面普遍适用(Morgeson和Hofmann,1999),二者在适用范围和对不同群体规模的决策影响机制上都有较大差异(段锦云和张倩,2012)。因此,群体层面公正氛围对群体建言行为的影响,是否与个体层面二者关系的研究结论一致,其中的影响机制又是什么,这是本研究要重点解决的问题。

本研究以77个工作组的392名员工为样本,采用主管领导和员工分开填写问卷的方式,实证研究了公正氛围对建言行为的影响以及建言氛围的中介作用。研究结果一方面将对组织公正、建言行为和组织氛围的研究具有一定理论贡献,另一方面将对组织促进群体员工建言,激发组织活力具有实践指导意义。理论贡献方面:第一,从群体层面研究了公正氛围对群体建言行为的影响,是对组织公正理论和建言理论的拓展;第二,关于公正氛围对建言氛围的影响,及建言氛围中介作用的研究,是对过程氛围与战略氛围理论的实证研究尝试;第三,在前人研究的基础上修订了公正氛围量表,为后续相关研究提供了测量工具。实践指导方面:第一,组织和管理者要重视促进员工建言,员工的群策群力是组织活力的重要来源;第二,公正的组织氛围将会促进整体员工建言行为。组织不仅应注重分配结果的公正,还应保证分配的政策和程序的制定和执行公正,同时领导应尊重、信任下属,并经常就分配的政策、程序和结果与下属进行解释;第三,公正氛围有益于良好建言氛围的形成,并会进一步激发群体员工的建言行为。

二、理论分析与研究假设

(一)公正氛围与建言行为

Greenberg(1987)将组织公正定义为员工对工作环境中公正程度的感知。Naumann和Bennett(2000)首次将组织氛围与组织中的公正现象相结合,提出了程序公正氛围的概念,并将其定义为成员对组织公正程度的集体认知。研究发现,公正氛围能够对个体层面的员工组织承诺、工作满意度、工作压力、工作—家庭冲突、组织公民行为、心理健康、研发绩效等方面产生跨层次的影响(Naumann和Bennett,2000;Simons和Roberson,2003;Judge和Colquitt,2004;Liao和Rupp,2005;Spell和Arnold,2007;张汉鹏等,2014;)。在群体层面上,公正氛围能够影响群体组织公民行为、群体绩效、群体组织承诺、群体工作满意度等(Colquitt等,2002;Ehrhart,2004;容琰等,2015)。

关于组织公正的结构组成,学者们至今未达成一致(Colquitt等,2013)。Colquitt(2001)在前人研究的基础上,将个体层面的组织公正感知分为程序、分配、人际、信息四个维度,并通过对此前25年实证研究的元分析发现,这四个维度可以单独存在,能够对结果变量产生不同的影响。Colquitt等(2013)再次通过元分析证实了他们此前的研究结论。张松等(2010)认为,组织公正实质上是结果(利益)如何分配的“决策”过程:人们对于决策结果本身会存在公正与否的判断,即分配公正;决策结果如何制定的,则是程序公正所关注的;制定和控制决策过程需要人的参与,人际公正便应运而生;对于决策结果和决策方法人们需要知情权,即信息公正。四者是相互联系、有机统一的。

基于以上分析,本研究根据Colquitt(2001)对组织公正感知的四维度分法,结合组织氛围的定义,将群体层面的公正氛围分为程序公正氛围(procedural justice climate,员工对有关分配、奖励、晋升等方面规章制度的制定和执行过程公正程度的共享感知)、分配公正氛围(distributive justice climate,员工对所得报酬反映自己工作付出真实程度的共享感知)、人际公正氛围(interpersonal justice climate,员工对领导信任、尊重、支持下属程度和评价下属公正程度的共享感知)和信息公正氛围(informational justice climate,员工对领导就工作中有关程序、分配过程中出现的问题给予及时、耐心、详细解释程度的共享感知)。

Hirschman于1970年最早提出了建言行为的概念,并将其定义为员工对组织不满时为了改变现状而付出的努力(Morrison,2014)。Van Dyne和LePine(1998)则从角色外行为(extra-role behavior)角度出发,认为建言行为是员工为了改善组织环境而表达建设性意见的一种促进性行为,其目的在于改进,而非仅仅是批评。这两种定义只是分析角度不同,实质上均将建言行为视为组织或群体应予以激励的一种正面行为(于静静和赵曙明,2013)。群体建言行为是群体成员建言行为的集中体现(Frazier,2009),包含群体成员间的互动,而并非个体建言行为的简单叠加(Ehrhart,2004)。研究表明,组织公正感知(佟丽君和吕娜,2009;Takeuchi等,2012;王怀勇等,2013)、家长式领导(周浩和龙立荣,2011;段锦云,2012)、建言氛围(Frazier,2009;Morrison等,2011;Frazier和Bowler,2012)、大五人格(段锦云等,2007)等能够影响员工个体建言行为。Frazier(2009)则研究了建言氛围对群体建言行为的促进作用。

关于组织公正和建言行为间的关系,现有研究多是从个体层面研究员工组织公正感知对其建言行为的影响(如佟丽君和吕娜,2009;Takeuchi等,2012;王怀勇等,2013),而在群体层面探讨公正氛围对群体建言行为影响的研究很少。已有研究表明公正氛围对群体组织公民行为具有正向作用(如Ehrhart,2004;Liao和Rupp,2005;Ambrose等,2013),这为我们研究公正氛围对群体建言行为的影响提供依据。因为建言行为和组织公民行为同属角色外行为,具有相似的特点,可能存在共同的影响因素(Van Dyne和LePine,1998;段锦云,2011)。

社会信息加工理论(social information processing theory, SIP)认为,个体会根据工作环境提供的线索来理解自己和他人的行为,并根据所获得的信息调整自己后续的态度和行为(Salancik和Pfeffer,1978)。组织氛围作为一种工作环境,产生于组织成员间的互动,并通过向成员提供关于组织期望、鼓励和支持的行为的线索、信息,进而影响员工们的态度和行为(段锦云等,2014)。在本研究中,公正氛围作为一种工作环境,会不断传递出建言是否会受到组织公正对待的信息,员工通过对这些信息的加工来决定自己是否建言。具体来说,程序公正氛围让员工感受到,组织在分配、奖励、晋升等方面的规章制度的制定和执行都公正无偏,因此员工不必担心因建言而导致自己在这些方面受到影响;分配公正氛围让员工感受到,自己所得薪酬和待遇合理,能够体现自己的劳动付出和努力,因此员工没有因建言会导致薪酬降低的忧虑;人际公正氛围让员工感受到来自领导的信任和尊重,自己与领导间的权利距离缩小,因此员工便可以与领导坦诚交流,大胆说出自己的想法;信息公正氛围让员工感受到,领导会及时、耐心地向自己解释分配程序和结果的新情况、新变化,员工享有了知情权,内心得到满足,更易于建言。

基于以往研究和上述分析作出如下假设:

H1:组织公正氛围对群体建言行为具有正向影响。

(二)公正氛围与建言氛围

Ehrhart等(2014)根据在组织中的不同作用,将组织氛围分为过程氛围(process climates)和战略氛围(strategic climates)。过程氛围聚焦于发生在组织内部的、作为日常管理运行一部分的内部过程(internal processes),如公正氛围、伦理氛围和多元化氛围等;战略氛围则关注那些能够通过外部准则(external criteria)来测量的某种特定战略结果,如服务氛围、安全氛围和创新氛围等。他们还认为过程氛围为战略氛围的产生奠定了条件,能够对战略氛围产生影响。但过程氛围并不直接产生战略氛围,而是通过对组织的影响,使组织内部产生针对某个更加具体的战略目标的政策和实践活动,这些新形成的政策和实践活动进一步促成了某种战略氛围的形成。建言氛围与服务氛围、安全氛围和创新氛围一样,关注的是组织的某种特定战略结果(建言行为),符合战略氛围的定义。

目前,关于过程氛围和战略氛围的研究正在成为组织氛围研究领域的热点问题,对其研究还处于理论假设阶段,尚未发现相关实证研究。有学者(如段锦云等,2014;Ehrhart等,2014;张晓怿等,2016)认为,探讨不同组织氛围间的相互作用及其对结果变量的不同作用是值得尝试且非常有意义的。以往关于不同组织氛围间相互作用及其对结果变量共同作用的研究也为本研究提供了实证依据。Wallace等(2006)研究发现,组织支持氛围和领导—员工关系氛围均对安全氛围具有正向影响,并均能通过安全氛围的中介作用降低职业事故。Frazier(2009)认为,工作投入氛围能够正向影响建言氛围,并能通过建言氛围的中介作用促进群体建言行为。李圭泉等(2014)发现,变革型领导可以激发公正氛围和创新氛围,而这两种氛围并不能直接影响知识共享,而必须通过亲密氛围的中介作用来传递影响。

建言氛围是员工对所处工作环境对员工建言行为鼓励程度的共享感知(Morrison等,2011)。这种工作环境可能包括,组织在鼓励员工建言方面制定的规章制度和执行情况,领导对员工建言是否鼓励和采纳的态度,其他员工工作中实际表现出来的建言行为的积极程度,以及员工通过与同事交流获得的领导对员工建言的鼓励程度。这些工作环境均可视作公正氛围所产生的政策和实践活动。具体来说,规章制度的制定和执行情况是程序公正氛围的体现;领导的态度、其他员工的行为和从其他员工获得的领导态度,是分配、人际和信息公正氛围的体现。在程序公正氛围的影响下,组织所制定的规章制度中有关员工建言的内容应该公平、合理,且在执行中公正无偏;在分配公正氛围的影响下,员工对劳动所得与自己付出的对比,将会影响员工实际的建言行为;在人际公正氛围的影响下,员工因感受到了领导的关怀和感召,而更愿与领导进行沟通;在信息公正氛围的影响下,员工因对组织的政策和执行情况享有充分的知情权,而更倾向于向组织表达心声。员工经过对以上组织的政策和实践活动的感知,经与其他员工的彼此交流和行为表现,从而形成对组织鼓励员工建言程度的心理感知。当组织所有或大多数员工的这种心理感知趋于一致时,建言氛围便会产生。

Morrison等(2011)认为,员工对建言环境是否安全的心理感知,是建言氛围的重要组成部分。而心理安全则是影响员工是否建言的主要因素(段锦云,2012;段锦云和张倩,2012)。研究表明,领导、人际、信息公正能够缩小领导—员工权力距离(段锦云和张倩,2012;容琰等,2015),降低员工的焦虑和抑郁情绪(Spell和Arnold,2007),提高员工的心理安全感知(Kahn,1999;Edmondson,1999;Carmeli等,2009)。现有研究发现,个体层面的程序公正(Niehoff和Moorman,1993;佟丽君和吕娜,2009)、分配公正(段锦云等,2007;张戌凡等,2013)、人际公正(刘安妮和周浩,2015;Takeuchi等,2012;王怀勇等,2013)和信息公正(刘安妮和周浩,2015;王怀勇等,2013;)均能影响员工建言行为。每位员工通过对其他员工因组织公正影响而表现出来的建言行为进行感知,进而形成组织的建言氛围。将这种影响上升至群体层面,本研究认为公正氛围也会对群体建言行为产生影响。基于以上分析,提出如下假设:

H2:组织公正氛围对群体建言氛围具有正向影响。

(三)建言氛围的中介作用

根据社会信息加工理论,建言氛围作为一种工作环境,会不断传递出组织是否鼓励员工建言献策的信息,员工通过对这些信息的加工来进一步调整自己的态度和行为,进而决定自己是否建言。关于建言氛围对建言行为的影响,学者们分别从群体层面和群体—个体层面进行了研究,均得出了建言氛围能够促进建言行为的结论。Morrison等(2011)以印度一家大型跨国化工企业的42个工作组的253名员工及其领导为样本,采用上下级配对的方式,研究了群体层面的工作组建言氛围对员工个体建言行为的影响,结果发现建言氛围对员工个体建言行为具有跨层次的正向影响,且建言氛围还能跨层次调节个体认同和员工个体建言行为间的关系。Frazier和Bowler(2012)以美国中西部一家大型建筑设施和维护企业的54个工作组的374名员工为样本,探讨了群体层面的建言氛围、建言行为对组织绩效的影响,研究发现群体建言氛围能够对群体建言行为产生积极影响,还能通过群体建言行为的中介作用对群体绩效产生影响。

关于组织公正对建言行为的影响机制,学者们多是从个体层面研究。刘安妮和周浩(2015)基于紧张缓解理论,验证了心理压力在互动公正和员工建言行为间的中介作用,认为心理压力是阻碍员工建言的直接原因,而互动公正则能通过与员工的积极交流缓解员工的这种心理压力。佟丽君和吕娜(2009)发现,程序公正可以提高员工对组织的整体评价,影响其心理授权。而当员工在心理上对被授权的体验增强时,能够提升其对影响组织、改善组织的信心,从而表现出更好的建言行为。王怀勇等(2013)认为,互动公正能够使员工从与主管的社会交换互动中感知到公正,这种情感信任可以让员工心甘情愿地向主管提出对组织发展有利的建议。

景秀丽(2016)认为,组织公正对员工建言行为的影响主要通过员工对建言是否安全的心理感知发生作用。她还发现,组织支持可以缓解员工的建言不安全感知,当组织支持高时,员工会感知到较高的组织宽容,从而降低其对因建言失败而会导致负面结果的不安全感知,因此员工更敢于建言。公正氛围可以提高员工建言的心理安全感知,增强员工建言动机(Morrison等,2011)。如果在组织中建立良好的员工建言渠道,可以提升员工对组织公平的感知,进而提高员工的工作满意度、判断力、人际关系和工作绩效,使员工更积极地参与建言行为,而这个渠道便是良好的建言氛围(Van Prooijen等,2004;段锦云和张倩,2012)。

张晓怿等(2016)根据Ehrhart等(2014)的理论进一步推出,过程氛围会通过特定氛围的中介作用对员工行为(如建言行为)产生间接影响。Wallace等(2006)、Frazier(2009)和李圭泉等(2014)的研究也为此理论提供了实证依据。本研究认为,公正氛围产生了影响员工对建言感知的政策和实践活动,这些政策和实践活动进而形成了建言氛围,而这种建言氛围进而影响到员工后续的建言行为。基于以上分析提出如下假设:

H3:群体建言氛围在组织公正氛围和群体建言行为间起中介作用。

本研究模型如图1所示。

图1 研究模型

三、研究方法

(一)研究过程和被试来源

本研究采用问卷调查法收集研究所需数据。所用测量工具均为目前国外较为成熟的量表,根据本研究内容进行了语义转换。其中,公正氛围量表是在个体组织公正感知量表的基础上进行修订的,因此对修订后的量表进行了预测试,并再次进行修改,形成正式问卷。

研究于2017年3月在天津一家大型新能源民营企业展开。研究之前,作者通过社会关系结识该企业人力资源管理部门的负责人,向其讲明本研究目的,得到其认可和支持,并了解到该企业的组织机构设置。该企业负责生产的科室大多设有工作组,而对于研发、财务、人事等人员较少的科室并未下设工作组。为保证数据来源多样性,本研究将未设置工作组的科室也视为工作组,由该负责人在发放问卷时向填写人员讲明。

根据Liao和Rupp(2005)对工作组的定义,结合刘小禹和刘军(2012)、容琰等(2015)的研究,我们对参与问卷调查的工作组制定如下筛选标准:(1)组员不少于3人;(2)组员之间、组员与组长间工作中交往密切;(3)有一个明确的领导者(组长),组内不存在层级划分,组员直接向组长汇报工作;(4)组员共同工作6个月以上,入组时间较短不易与组内其他组员形成共享感知;(5)处于同一地理空间,不存在虚拟工作组或远程沟通工作组;(6)对于组员人数多于10人的工作组,随机挑选3—6名组员参与答题;(7)对于多于一名组长的工作组,挑选一名工作中与组员交往密切且直接接受组员报告的组长答题。

为避免共同方法偏差(common method bias),问卷分成A、B卷,由不同人员填写。A卷包含组织公正氛围问卷和建言氛围问卷,由工作组员工填写;B卷为群体建言行为问卷,由该工作组组长填写。作者事先将参与调查的每个工作组的A、B卷装入档案袋,由该企业人力资源管理部门的负责人进行编号。为避免问卷因组长分发而给员工造成心理压力,影响问卷的真实性,该负责人采取组长和员工分开填写问卷方式。在企业一次工作例会上,该负责人首先将B卷分发给每位组长填写,收回后依次放入原档案袋;在接下来的时间里,该负责人定期请各组员工到其办公室填写A卷,收回后放入相应组的档案袋,然后用双面胶密封。数据收集完毕后集中交给作者。所有问卷均采用匿名填写方式。

本次研究共发放员工问卷412份,组长问卷82份。数据收集历时一个月,共回收员工问卷386份(回收率94%),组长问卷82份(回收率100%)。剔除所有得分一致、漏答严重的问卷70份,最终保留77个工作组的有效问卷392份,其中员工问卷315份,组长问卷77份。组员中,男性227人(72%),女性88人(28%);年龄在21—30岁间241人(76%);大专及以上132人(42%)。组长中,男性66人(86%),女性11人(14%);21—30岁55人(72%);大专及以上41人(53%)。工作组类型上,生产47组(61%),人事7组(9%),财务10组(13%),研发7组(9%),营销6组(8%)。工作组规模上,3—5人11组(14%),6—8人25组(32%),9—10人15组(19%),10人以上26组(35%)。

(二)测量工具

1. 组织公正氛围。采用Colquitt(2001)编制的四维度组织公正量表。此量表最初用于测量个体层面的组织公正感知。后来很多学者在研究公正氛围时,采用Chan(1998)提出的直接一致性模型(如Colquitt等,2002;Liao和Rupp,2005)或参照点转换一致性模型(如Ehrhart,2004;Ambrose等,2013),将个体层面的个人感知聚合至群体或组织层面的公正氛围。两种模型都以存在较高的组内一致性为数据聚合的前提,二者最主要的区别在于后者的参照点从个体转换为群体或组织(于海波等,2004),即在题目描述上进行参照点转换,如在测量分配公正氛围的题目中,将“我的薪酬反映了我对工作组的贡献”(直接一致性模型),转换为“我们的薪酬反映了我们对工作组的贡献”(参照点转换一致性模型)。越来越多的研究者开始使用参照点转换一致性模型来测量公正氛围(王怀勇和刘永芳,2010)。本研究基于Colquitt(2001)的量表,采用参照点转换一致性模型修订了组织公正氛围量表。

作者选取了天津、唐山、青岛三家企业的34个工作组的184名员工对量表进行测试。对回收的数据进行探索性因子分析,采用正交旋转后提取主成分的方法,强制提取4因子,并以因子载荷大于0.4为标准筛选题项,删除信息公正氛围一题。正式量表共19题(α=0.96),其中程序公正氛围7题(α=0.93),典型题目“我们能够在工作组有关分配、奖励、晋升等方面的规章制度的制定和执行中,表达自己的观点和感受”;分配公正氛围4题(α=0.89),典型题目“我们的薪酬反映了我们对工作组所做的努力”;人际公正氛围4题(α=0.88),典型题目“工作组的领导对我们很礼貌”;信息公正氛围4题(α=0.85),典型题目“工作组的领导能够向我们详细地介绍工作组有关分配、奖励、晋升等方面的规章制度的情况”。在满足聚合条件的前提下,将个体得分加总平均代表工作组得分。

2. 群体建言氛围。采用Frazier(2009)根据Van Dyne和LePine(1998)的建言行为量表改编的群体建言氛围量表,共6题(α=0.91),典型题目“我所在的工作组,鼓励员工们在发现影响工作组的问题时对此提出建议”。在满足聚合条件的前提下,将个体得分加总平均代表工作组得分。

3. 群体建言行为。采用Van Dyne和LePine(1998)的员工建言行为量表,共6题(α=0.78)。组长对整个工作组评分,作为该工作组的群体建言行为得分。典型题目“我所主管的工作组的员工们,当发现影响工作组的问题时能够对此提出建议”。

以上所有测量工具均请英语专业老师翻译成中文,作者在此基础上进行了语义转换,测量均采用李克特5点量表。

4. 控制变量。有学者认为,在群体层面的研究中,群体规模可能会对研究结果产生影响(如Frazier,2009;Wallace等,2006)。因此,本研究将工作组的规模(人数)作为控制变量。

(三)数据分析、统计工具

本研究采用SPSS22.0对数据进行分析和统计。

四、数据分析及假设检验

(一)共同方法偏差检验

本研究尽管采用了组长和员工分开填写问卷的方式,但由于公正氛围和建言氛围问卷都由员工填写,因此有必要对共同方法偏差进行检验。通过Harman单因素检验,结果显示,没有一个单一因素占据大部分解释量,说明共同方法偏差不显著。

(二)数据聚合

个体层面的数据聚合至群体层面时需要进行评分一致性检验(Schneider等,2013)。常用的检验标准有rWG(组内评分者信度,James,1984)和ICC(1)、ICC(2)(组内相关系数)。一般来说,rWG需满足:中位数>0.7且>0.7的rWG数占总数的90%以上(罗胜强和姜嬿,2014)。ICC需满足:ICC(1)>0.25,ICC(2)>0.75(LeBreton和Senter,2008)。本研究中,各变量rWG的中位数、>0.7的rWG占比及取值范围如下:程序公正氛围(0.95,94%,0.35—0.99)、分配公正氛围(0.89,94%,0.36—0.98)、人际公正氛围(0.92,95%,0.36—1)、信息公正氛围(0.91,94%,0.18—0.99)、群体建言氛围(0.95,96%,0.56—1)。各变量的ICC(1)和ICC(2)的得分为:程序公正氛围ICC(1)=0.56,ICC(2)=0.83;分配公正氛围ICC(1)=0.38,ICC(2)=0.71;人际公正氛围ICC(1)=0.39,ICC(2)=0.72;信息公正氛围ICC(1)=0.47,ICC(2)=0.78;群体建言氛围ICC(1)=0.4,ICC(2)=0.73。本研究的评分一致性检验符合标准,可以进行数据聚合。

(三)描述性统计分析

表1为描述性统计表,显示了各变量的均值、标准差、内部一致性信度系数和相关系数。可以看出,程序、分配、人际、信息四种公正氛围与群体建言氛围均正相关(r=0.75,r=0.73,r=0.72,r=0.74,p<0.05),与群体建言行为也均正相关(r=0.63,r=0.61,r=0.69,r=0.61,p<0.01)。群体建言氛围与群体建言行为正相关(r=0.74,p<0.05)。相关分析的结果与之前假设相一致。同时我们还发现,四种公正氛围间存在高度相关(均值为0.81)。

表1 各变量描述性统计表

(四)假设检验

本研究主要采用层级回归(hierarchical regression modeling,HRM)的方法对假设进行检验。罗胜强和姜嬿(2014)认为,当有两个或以上的自变量存在较高的相关性时,自变量间可能存在多重共线性(multicollinearity),回归系数的估计可能出现严重偏差。通过多重共线性诊断,四种公正氛围间的变异膨胀系数(variance inflation factor,VIF)的均值为4.67,接近高共线性为5的临界值。

已有研究表明,不同公正氛围间存在较高的相关性,如程序公正氛围和分配公正氛围(李晔等,2003;Erdogan和Bauer,2010),程序公正氛围和交互公正氛围(张汉鹏等,2014)。这也是很多学者对组织公正的维度划分始终存在不同意见的重要原因之一。但Colquitt(2001)对此前25年的实证研究文献进行了元分析,结果发现组织公正的四个维度可以分开,能够对结果变量产生不同的影响。十几年后,Colquitt等人(2013)再次通过元分析证实了他们此前的研究结果。

Liao和Rupp(2005)在研究程序公正氛围、人际公正氛围、信息公正氛围对组织承诺、组织满意度和组织公民行为的影响时,也遇到了三种公正氛围高度相关的问题(群体层面均值0.82,个体层面均值0.74)。他们并未将三种氛围合并为一种,而是把每种氛围单独放入回归方程,探讨对因变量的影响。因为他们不想掩盖不同公正氛围对结果变量真实的、不同的影响。

本研究中公正氛围的维度和相关性与Liao和Rupp(2005)的研究相似,所以也采取将自变量逐个放入回归方程的办法,逐一验证其对中介变量群体建言氛围和因变量群体建言行为的影响,并采用温忠麟等(2004)对中介作用的检验方法对群体建言氛围的中介作用进行检验。

由表2可以看出,模型一、三表明控制变量团队规模对群体建言氛围和群体建言行为的影响不显著。模型二、四表明程序公正氛围对群体建言氛围(β=0.75,p<0.01)和群体建言行为(β=0.63,p<0.01)均具有显著正向影响。模型五在放入群体建言氛围后,程序公正氛围对群体建言行为的影响不再显著(β=0.18,p>0.1),而群体建言氛围对群体建言行为的影响显著(β=0.60,p<0.01),表明群体建言氛围在人际公正氛围和群体建言行为间具有完全中介作用。

由表3可以看出,模型一、三表明控制变量团队规模对群体建言氛围和群体建言行为的影响不显著。模型二、四表明分配公正氛围对群体建言氛围(β=0.73,p<0.01)和群体建言行为(β=0.61,p<0.01)均具有显著正向影响。模型五在放入建言氛围后,分配公正氛围对群体建言行为的影响不再显著(β=0.17,p>0.1),而群体建言氛围对群体建言行为的影响显著(β=0.61,p<0.01),表明群体建言氛围在人际公正氛围和群体建言行为间具有完全中介作用。

表2 程序公正氛围对群体建言行为的层级回归结果

表3 分配公正氛围对群体建言行为的层级回归结果

由表4可以看出,模型一、三表明控制变量团队规模对群体建言氛围和群体建言行为的影响不显著。模型二、四表明人际公正氛围对群体建言氛围(β=0.73,p<0.01)和群体建言行为(β=0.70,p<0.01)均具有显著正向影响。模型五在放入群体建言氛围后,分配公正氛围对群体建言行为的影响有所减小,但仍有显著影响(β=0.34,p<0.05),而群体建言氛围对群体建言行为的影响要大于分配公正氛围(β=0.50,p<0.01),表明群体建言氛围在人际公正氛围和群体建言行为间具有部分中介作用。

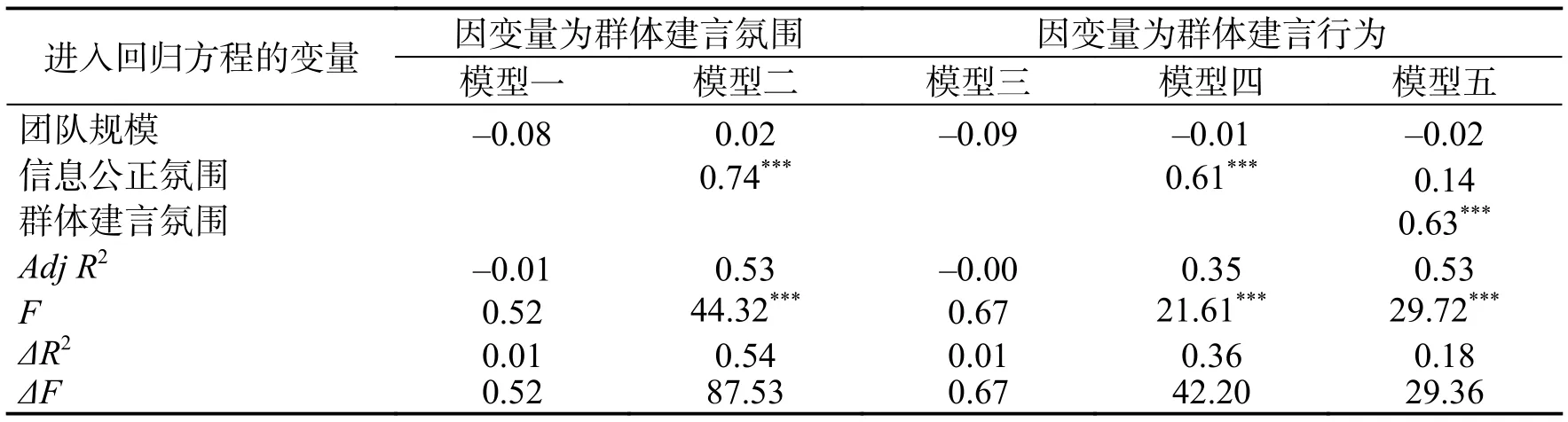

由表5可以看出,模型一、三表明控制变量团队规模对群体建言氛围和群体建言行为的影响不显著。模型二、四表明信息公正氛围对群体建言氛围(β=0.74,p<0.01)和群体建言行为(β=0.61,p<0.01)均具有显著正向影响。模型五在放入群体建言氛围后,信息公正氛围对群体建言行为的影响不再显著(β=0.14,p>0.1),而群体建言氛围对群体建言行为的影响显著(β=0.63,p<0.01),表明群体建言氛围在信息公正氛围和群体建言行为间具有完全中介作用。

表4 人际公正氛围对群体建言行为的层级回归结果

表5 信息公正氛围对群体建言行为的层级回归结果

基于以上分析可见,组织公正氛围对群体建言氛围和群体建言行为均具有促进作用,群体建言氛围在组织公正氛围和群体建言行为具有中介作用。所有假设均得到支持。

五、研究结论与展望

(一)研究结论

本研究基于77个工作组的392份调查问卷数据,实证分析了群体层面组织公正氛围对群体建言行为的影响,并引入建言氛围作为中介变量,从过程氛围和战略氛围的角度,探讨了二者的影响机制。研究得到如下结论:第一,公正氛围对群体建言行为具有促进作用。程序、分配、人际、信息四种公正氛围均能促进工作组员工的群体建言行为。公正氛围越浓厚,建言失败受到不公正对待的可能性越低,因而员工更愿意为工作组的发展建言献策。第二,公正氛围能够促进良好建言氛围的产生。公正氛围有利于工作组制定鼓励员工建言方面的方针政策,有利于领导对员工做出公平、合理的评价,有利于其他员工的个体建言行为。员工通过对这些方针政策、领导行为和其他员工的实际表现,会形成对工作组鼓励建言的心理感知,进而形成建言氛围。第三,建言氛围在公正氛围和群体建言行为间具有完全或部分中介作用。公正氛围能够增强员工对建言的心理安全感知,当工作组全体或大部分员工的这种心理安全感知趋于一致时便会形成建言氛围,这种建言氛围进一步影响着工作组群体员工的建言行为。本研究发现,建言氛围在人际公正氛围和群体建言行为间具有部分中介作用,说明公正氛围和群体建言行为间还可能存在其他影响因素有待研究。

(二)理论创新和实践意义

在中庸思想、家长式领导和集体主义等中国文化背景下,建言行为一直被认为是一种危险的组织行为,员工在这种环境下进行建言是十分难能可贵的(段锦云和张倩,2012;段锦云,2012)。因此,本研究从群体层面研究公正氛围对群体建言行为的影响,以及建言氛围在二者间的中介作用,能够对组织促进员工建言、激发组织活力、提高组织绩效提供理论和现实上的参考。

本研究在理论上的贡献体现在:第一,验证了公正氛围对群体建言行为的促进作用,这与个体层面的研究结论一致,是对组织公正理论和建言理论在群体层面的一次拓展。第二,发现了公正氛围对建言氛围的积极影响,以及建言氛围在公正氛围与群体建言行为间的中介作用,这既是首次从过程氛围和战略氛围角度,对两种不同组织氛围间的影响关系进行实证研究,也是公正氛围对群体建言行为影响机制研究的首次尝试。第三,在前人研究基础上,修订了组织公正氛围量表,为以后相关研究提供了参考工具。

现实中,研究结果将向管理者启示:第一,组织要想促进员工建言,首先需从政策上和实践上营造公正氛围,以打消员工因建言而可能受到不公正待遇的顾虑。公正氛围形成后,会促成良好的建言氛围,进而激发员工的建言行为。政策上,要保证利益分配的规章制度在制定和执行中公平、合理;实践上,领导要尊重、信任和公正评价下属,这样能拉近领导与员工间的距离,使员工感到组织的关怀,同时领导要经常与员工进行交流,及时、耐心地向员工讲解组织有关分配的规章制度的制定和执行情况,让员工享有足够的知情权。第二,组织中会存在个别对组织公正特别敏感的员工,此时组织应关注的是全体员工的组织公正感知,而非特殊的群体或个人。第三,组织活力的激发,绝非是个别能言善辩者的独角戏,需要全体员工群策群力。领导者不应只关注那些组织中的“活跃分子”,而忽视了那些不善言谈但却满腹经纶且对组织充满热情的员工。第四,公正绝非意味着平均,组织应建立建言考核机制,对积极、合理建言的员工给予奖励,这既能进一步激励该员工,也是对其他员工的鞭策。

(三)研究不足与展望

本研究的不足之处在于:第一,由于本研究中的四个自变量间高度相关,以致不能将四种公正氛围同时进行回归,以发现哪种公正氛围对群体建言行为的影响最大,这是本研究最大的不足和遗憾。造成高相关的原因可能在于:(1)样本量偏少,不足以消除多重共线性带来的影响;(2)样本代表性不足、员工整体教育程度不高,本研究中的工作组成员大多来自一线生产员工,教育程度偏低,可能对问卷部分题目理解有偏差;(3)采用横向研究,所有数据在同一时间收集,容易造成答题者对四种公正氛围打分的趋同性。第二,本研究的因变量是群体建言行为,而实际测量更多的是一种领导对整体员工过去行为的知觉和感知,尽管这是目前对角色外行为研究的主要测量方法(段锦云,2012),但还是与真实的行为所有区别。第三,本研究以工作组为样本,未在其他群体组织中进行验证。第四,本研究只将四种公正氛围作为自变量,探讨其对其他变量的影响,未考虑四种公正氛围间的相互作用对结果变量的影响。

未来研究可从以下方面入手:第一,可通过加大样本量,变换被试人群,或是采用纵向研究,对四种公正氛围分开测量,以降低多重共线性的影响,进一步探讨不同公正氛围对群体建言行为的不同影响程度。第二,可采用观察法或实验法,以获得更为接近真实建言行为的数据。第三,可尝试更具稳定性的正式组织,如“团队”为研究样本,进一步验证本研究在群体层面的适用性,或是在组织层面对组织公正对建言行为的影响关系进行验证。第四,Takeuchi等(2012)研究曾发现,程序公正能够在人际公正和建言行为间起负向调节作用,即程序公正越强,人际公正对建言行为的正向影响越小。因此,未来可研究不同公正氛围的交互作用对结果变量的影响,以及某种公正氛围对其他公正氛围的中介和调节作用。第五,本研究发现,建言氛围在人际公正氛围和群体建言行为间具有部分中介作用,未来可继续探讨公正氛围和群体建言行为间是否存在其他中介变量。

[1]段锦云, 王重鸣, 钟建安. 大五和组织公平感对进谏行为的影响研究[J]. 心理科学,2007, (1): 19-22.

[2]高记, 马红宇. 程序公正的测量及研究操纵[J]. 心理与行为研究,2011, (3): 236-240.

[3]李晔, 龙立荣, 刘亚. 组织公正感研究进展[J]. 心理科学进展,2003, (1): 78-84.

[4]刘小禹, 刘军. 团队情绪氛围对团队创新绩效的影响机制[J]. 心理学报,2012, (4): 546-557.

[5]容琰, 隋杨, 杨百寅. 领导情绪智力对团队绩效和员工态度的影响——公平氛围和权力距离的作用[J]. 心理学报,2015,(9): 1152-1161.

[6]王怀勇, 刘永芳. 组织公正氛围研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理,2010, (7): 24-30.

[7]王怀勇, 刘永芳, 顾雷. 互动公正对员工绩效与主管承诺的影响及其机制[J]. 心理科学,2013, (1): 164-169.

[8]张汉鹏, 李文勇, 高春燕, 等. 团队层面凝聚力对公平氛围—研发绩效关系的中介作用分析[J]. 研究与发展管理,2014, (4):42-55.

[9]张晓怿, 王云峰, 于巍. 特定组织氛围研究述评与展望[J]. 外国经济与管理,2016, 38(9): 64-79.

[10]张戌凡, 周路路, 赵曙明. 组织公平组合与员工沉默行为关系的实证研究[J]. 管理学报,2013, (5): 693-699.

[11]Ambrose M L, Schminke M, Mayer D M. Trickle-down effects of supervisor perceptions of interactional justice: A moderated mediation approach[J]. Journal of Applied Psychology,2013, 98(4): 678-689.

[12]Colquitt J A, Scott B A, Rodell J B, et al. Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives[J]. Journal of Applied Psychology,2013, 98(2): 199-236.

[13]Ehrhart M G, Schneider B, Macey W H. Organizational climate and culture: An introduction to theory, research, and practice[M]. New York, London: Routledge, 2014: 88, 98.

[14]Grant A M. Rocking the boat but keeping it steady: The role of emotion regulation in employee voice[J]. Academy of Management Journal,2013, 56(6): 1703-1723.

[15]Morrison E W. Employee voice and silence[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2014, 1: 173-197.

[16]Schneider B, Ehrhart M G, Macey W H. Organizational climate and culture[J]. Annual Review of Psychology,2013, 64: 361-388.