用工程师思维重塑学校的治理关系

文 奚亚英 (江苏省常州市武进清英外国语学校校长)

校长的管理思维与工程师思维是一种怎样的链接?这是一个十分新鲜的话题,江苏省常州市武进清英外国语学校的教育创新,处处体现出工程师思维的新方式。

◎ 芬兰昆塔区市长等人士走进清英学校考察

Elon Musk(埃隆·马斯克)绝对是这个时代最闪耀的名字之一。他与常人不同的“工程师思维”模式,被人们津津乐道。这种基于事物本身发展规律的“第一性原则”思考也慢慢影响到学校,并逐渐成为我们学校管理过程中的一把秘钥。

一、校长“工程师思维”的新界定.............

校长作为学校组织的领导者,如何更好地让学校组织发挥持久的热忱和可持续的发展是其工作的重心。换句话说,校长大多考虑学校的“顶层建筑”,却往往会忽视“底层变迁”。如何让自己的“眼睛”下移?在这里我认为应该给校长分享一种思考维度,那就是“工程师思维”,即从问题的本质出发,以学校中的“人”为中心,以可掌控的资源和技术为支撑,以挖掘师生潜能、开发课程生命力、提升办学品质为目标的思维。

从“一英里宽”走向“一英里深”

践行学校管理从“一英里宽”走向“一英里深”,需要我们进行富有专业性的思考和追求,从原先的“广度”回到“深度”。在管理层面上,我们从不同角度提出四个“没有”:“没有结果的管理是毫无作用的,没有思想的管理是毫无价值的,没有深入的管理是毫无希望的,没有质量的管理是毫无意义的”。我们需要让针对结果的管理凝聚人心,让有思想的管理震撼人心,让有纵深的管理鼓舞人心,让有质量的管理深入人心。

从“抽象思维”走向“设计思维”

就人的思维本质而言,基于事物原点展开的想象最开始都源于“抽象”,但是如何从“抽象”迈向“具象”,不光光靠管理者的想象就能完成转变,在我看来:利用“设计思维”可以更好地帮助我们做到这一点。从“我认为自己会怎样做”转变为“我的团队应该怎么做”。站在设计者的角度去规划自己的团队如何去做“正确的事”,如何把“事情做好”。

从“法制管理”走向“人文治理”

我们正处在一个信息大爆炸的时代,周围充斥着各种各样的信息。我们需要不停地筛选、过滤大量信息,对于大多数信息而言,凭借一个人的智慧,往往只能看到其表象,很难探究其深层原因。校长也不例外,这时,我就在思考,既然自己不能做到“完全正确”的决策,何不将要解决的“问题”摆出来,用大家的智慧去筛选出正确的解决策略。这既是一种民主化的管理哲学,更是一种“理性”的处事方法,这种管理方式的变革,既改变了传统校长的“一言堂”,又让决策不在“盲目的民主”中生成。

二、基于“工程师思维”的组织新转型.............

学界普遍认为:新工业革命将导致2030年现有职业的60%永远消失,更多前所未有的职业将以我们完全陌生的面孔诞生,面对这样的一个时代,我一直在思考:“学校需要什么?”归根到底,学校需要“转型”。一所学校真正的转型,一定是每一个教师个体的转型。对于校长而言,我们需要做的就是——“唤醒”“激活”“鼓舞”。

组织创新:实行扁平化,从“他管理”走向“自管理”

撤销原有的校长室及各行政部门,形成“三会一院”整体组织机构——学校发展委员会、教师指导委员会、学生自治委员会和教育研究院,从而实现学生和教师管理权的真正平等。同时,为了有利于学校扁平化管理,我们同时撤销原有的年级组和班级,形成七大部落群:彩虹部落、摩尔部落、精灵部落、格林部落、乐高部落、传奇部落和ILP部落以及59个社区共同体。实行全面的自治,每个部落形成独有的文化与独立的建制,实现从依附走向自主,从他管理走向自管理。

会议创新:让“能做事、想做事、做成事”的人站在管理的正中央

新学期工作会议以新闻发布会的形式召开,校长成为设计与引领者,对学校新学期的工作计划和愿景进行介绍。由中层及以上领导担任具体工作的发布者,对接下来要进行的工作进行梳理和汇报,而师生、家长成为媒体人,将学校的新举措、目标、思想、技术、方式进行宣传和落实。而在期末的总结会上,学校又以圆桌会的形式展开,没有台上与台下,不分领导与教师,七大部落组成七个团队,围成一圈组成一个大家庭。分享着一学期以来的收获与感悟,我们倡导每个人都是清英的家人、教育的主人。彼此之间主动挖潜、主动突破;互相欣赏、互相鼓励。以圆桌会议为例,具体环节如下:

家之赞——每一个人用笔在便签上书写下自己在“家”中所做的贡献,并贴在“家”中,组成了团结之家、协作之家、成长之家,增强了家的归属感、荣誉感。

家之宝——每个人在追问自我的过程中,觉得“好老师”才是这个家的宝贝。大家纷纷为身边的好老师写颁奖词,面对面送上自己的敬意和祝福。每个老师找到了自信,感受到了自我价值的实现,整个会场弥散着幸福的味道。

家之创——以“未来在等你”为主题,引导老师们“用年轻的头脑去思考、用年轻的眼睛去发现、用年轻的耳朵去聆听、用年轻的心态去合作、用年轻的思维去适应、用年轻的双手去尝试,”一起开启“家”的动车,拥抱未来。

在彼此的发现中彼此感动,在彼此的赞美中彼此认同——无数个“我”汇聚成“我们”,“我们”中总有一个精彩的“我”。从“我”中的“我们”,到“我们”中的“我”,找到的是“内生源”,形成的是“内生力”,实现的是“共生力”。

培训创新:让每一次“聚集”都成为一场“唤醒”之旅

我们以群体雕塑工作坊的形式展开培训,创设出一个安全、轻松、联结的培训环境,让每个参与培训的人共感移情、换位思考,从而达到团队协同、共创未来的目的。

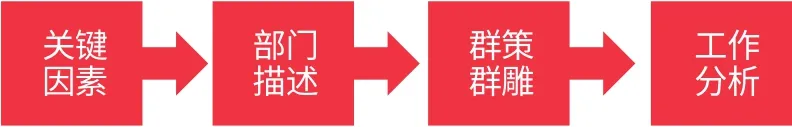

群体雕塑流程:

1.关键因素:本周部门主要工作是什么?本周部门重点关注什么?工作开展中有什么特别需要注意的?

2.部门描绘:部门成员对这项工作的看法?分管领导对这项工作的看法?你对不同的看法想说些什么?什么事情或人会影响这件事?

3.群策群雕:“我”通常处理这件事的态度?具体做法是怎么构想的?“我”对这项工作的真实感受?“我”是否有能力胜任这项工作?

4.工作分析:这项工作开展需要什么帮助?部门之间成员如何有效分工?这项工作的关联部门是?

各部门之间通过不停地碰撞、不停地磨合、不停地角色互换让每一个“我”都绽放独特的精彩,让每一个“我们”都拥有向上的合力。这样的培训方式还有很多,比如“与校长对话”——对话成长的姿态;“教练工作坊”——享受教育的精彩;“易+世界咖啡馆”——品味生命的醇香……每一次“聚集”都成为一场 “唤醒”之旅。

三、基于“工程师思维”的管理新突围.............

在我看来:“管理”一词,重在“理”而不是“管”。站在校长的立场,我尝试着用更为精细化的思维方式去考量每一个问题的产生和具体的解决方式,用量化的指标代替模糊的界限,用实际的行动取代虚无的空想,真正让“管理”打开每个人的格局、目标和境界。

思维众筹制:使“优点”聚合“优势”

传统学校的管理者的思维方式和工作方式是发散的,他们会尝试各种理论模型,围绕多种实践方式大量进行测试和试验,尝试各种道路去寻找最佳的方式方法。这样做虽然看似突破的理论和结果,实则没有真正将方式方法具象化,并且他们的工作一般到此就结束了。

面对这样的一种困境,我们提出了“思维众筹”概念,目的是让每一位教师参与到学校的日常管理中来,并用“工程师思维”,对单一问题进行深入和实际化的分析,倡导向工程师一样“精打细算”每个实际问题背后的解决方案,从而让学校管理变得事半功倍。当然,它不光仅限于管理者和教师团队,也涉猎学生、家长以及其他优秀的社会资源,让学校管理1+1>2,改变“一家之言”,达成“多元共识”。

项目招标制:让“游戏”驱动“竞争”

“招标”,首先意味着这是一场有规则的“游戏”,其次强调着这场“游戏”有规定的程序,再次遵循“公平竞争、择优成交”的原则,实质是以“较低的价格”获得最优的“货物”和“回报”。学校里的“项目招标”则是以较少的投入获得最优的教育成果、教学环境和服务。在清英外国语学校,“项目招标”不仅体现在学校硬件建设上,还适用于课程建设中,并逐渐成为了每一位教师和学生实现自我价值的平等舞台。

3月1日,在开学的第一天,来自五(1)班的王佳杰向学校课程发展部提交了一份“学生自创课程”的招标申请书。在申请书中,王同学介绍了一年来在家中饲养行军蚁的经验和观察结果,将自己昆虫饲养进校园的想法进行了可行性分析,甚至还提供了一份同年级三个班的支持率调查表。带着这些资料,王同学通过了学校课程发展部的第一轮审查,接下来他要面临的是同年级3位同学的项目竞争。为了争取能够在学校开启他的行军蚁饲养课程,他还需要在下礼拜的课程项目招标会中现场答辩,评议小组将根据资料和现场答辩情况做最后的决定。

像这样关于学生的“自创课程招标会”在清英每个学期将举行两次,目的是鼓励学生参与到学校课程建设和管理中来,也有助于培养学生的“工程师思维”。同样,教师的特色课程申报也需要进行“招标”,在良性竞争下,学校课程力量变得越来越扎实。在这场有规则的“游戏”中,谁都可以来“玩”,谁都可以“玩”出精彩,不过前提是要遵守“规则”,谁犯规,谁就出局。正是这样的一种平台,成就了一大批特色教师,形成了许多品牌项目,如孙爱国老师的“石头课程”、林骏科老师的“药你好看——中草药课程”、张中权老师的“金蔷薇课程”、钱晓晴老师的“草木染课程”、唐如燕老师的“一路邮你课程”……

文化股份制:从“闭合”走向“敞开”

在我看来:未来的学校的核心竞争力来源于文化的内生。文化的内生应该是原创的,具有自己的文化基因,而文化基因的内生源来自于学校。因此,文化是需要重视的,在我们看来可以是股份制的,人人都可以也应该是文化创建中不可或缺的一分子。我们提出:学校文化股份制,就是要把分散在每一个人大脑中的价值观集中起来,统一使用,以此来经营学校发展。学校愿景的创生、教育理念的确立、课程体系的架构、组织机构的变革、学校制度的制定、物型文化的设计……每一个人参与其中,贡献自己的智慧,通过碰撞、思辨,找到“最大公因数”,让“财富”增值。

我们发现,通过实践,基于工程师思维的学校管理文化重构,让学生的学习更加开放,学生的知识习得更加多元,学生的素养达成更加全面;基于工程师思维的学校管理思维重组,打破学校的课程边界,让教师的教学科研能力也得到了全新的提升;基于工程师思维的学校管理精神重塑,让学校焕发出更为精彩的绽放。