面向创新能力培养的中小学Scratch课程研究性学习模式构建

王小根 赵康健 王露露

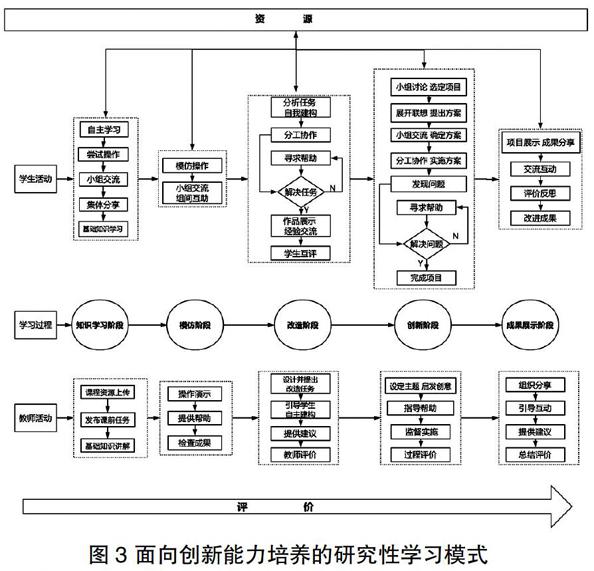

摘 要:面向创新能力培养的研究性学习模式强调学生创新能力动态提升的过程,该模式将整个学习过程分为知识学习、模仿、改造、创新以及分享交流五个阶段。本文从中小学Scratch程序设计课程入手,结合前人的研究,分析得出了面向创新能力培养的研究性学习基本要素的新特点。在此基础上,以学生的学习过程为主线,以教师活动和学生活动为主要内容,对面向创新能力培养的研究性学习模式进行研究设计,并阐明该模式的每一个环节。为后续研究过程中该模式的应用提供了有力的理论支撑。

关键词:研究性学习;创新能力;Scratch

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2018)08-0045-05

一、引言

21世纪以来,信息技术以惊人的速度迅猛发展,信息素养的提升、创新能力的培养日渐成为时代的主题。《中小学信息技术课程指导纲要》明确指出,信息技术课程以提高学生信息素养为宗旨,以培养学生创新精神和实践能力为主线,为学生打造终身学习的平台,学生创新能力的培养是信息技术教师的重要任务。[1]目前,编程教育在我国中小学课程中逐步受到重视,程序设计教学逐渐走进中小学的课堂,正成为培养学生创新能力的重要途径之一。国家也通过《新一代人工智能发展规划》,强调在中小学逐步开展全民智能教育项目,推广编程教育,培养复合型人才。

Scratch是一个开源程序,将Scratch应用到中小学的目的是让学生学会利用编程语言来表达自己,培养学生的创造性思维与交流合作能力。学生在学习过程中产生自己的想法,随后大胆地将自己的想法通过图形化的编程来实现,使其成为一个作品,激发学生的成就感,在同伴中分享自己的作品。2010年以来,Scratch凭借着其简单易学的优点走进了我国中小学的程序设计教学领域,作为中小学信息技术课堂的新興项目,Scratch课程的教学方式是需要研究者在不断的教学实践中去逐步探究的[2]。

中小学课堂教学为了避免填鸭式教学给学生带来的惰性,倡导自主学习的方式,许多学校都积极地在尝试将研究性学习与学科课程进行整合。何克抗先生指出,研究性学习作为新型教与学方式的具体体现,完全可以与各个学科的教学过程相结合,并在各学科教师的组织与指导下,形成一种全新的教学模式,从而在信息技术与中小学,乃至大学的课程相整合的过程中,发挥其它教学模式所无法取代的重要作用[3]。

本文首先阐述了当前Scratch课程的教学现状,并分析了研究性学习与中小学课程整合的情况,从创新能力培养的视角分析研究性学习的教学活动设计要素的新特点,从中分析面向创新能力培养的研究性学习教学活动的设计原则,尝试基于中小学Scratch程序设计课程,构建面向创新能力培养的研究性学习模式。

二、Scratch课程的教学现状

一直以来,中小学程序设计教学主要存在程序设计语言繁琐和教学模式单调两个问题。繁琐的程序语言容易让学习者产生抵触情绪,他们容易觉得难度大,枯燥乏味。增加他们的学习负担,失去了学习的兴趣,在这种情况下,教师也会心有余而力不足,影响教学效果。

与其他抽象的编程语言Pascal、VB、Java 等有所不同,Scratch创意趣味编程是通过一个个具体任务的驱动来介绍Scratch软件及硬件的应用,它采用视觉化积木组合式程序设计概念,通过拖曳、组合各类积木的方式来取代直接编写程序代码,直接用鼠标以点选、拖曳各类积木的方式将指令移到程序脚本区。[4]现在的孩子对游戏、多媒体技术等都有着强大的好奇心和兴趣,而Scratch正是利用这些兴趣点,促使学生自己投入到游戏的创建过程中,学习自己制作视频和音乐,从根本上激发了学习者的学习兴趣,在此基础上也让学生有了最基本的编程概念。学生在轻松的氛围中掌握知识重难点,思维得到训练。强调“玩中学”,在“玩”的过程中让学习者的思维得到训练,提高学生解决问题的能力,最终展现其创新能力。可见,Scratch的出现使得程序设计教学语言繁琐的问题得到了很好的解决。

我国Scratch教学发展地区分布不均匀,就全国范围内而言,广州、苏州、常州、上海等地区的Scratch教学发展起步早、发展快,并且也相应的开发了Scratch教学的校本课程,但也仅限于个别区域和学校。从查阅的相关文献来看,2011年之后才开始有了Scratch教学实践研究的相关文章(见表1),并且近几年关于Scratch教学实践的研究越来越多,但是研究者关注的更多的是Scratch课程教材的开发,在具体的Scratch程序设计课程的教学中,教学模式趋于单调的问题依然存在,教师缺少合理的教学模式的指导,教学多以“讲授—练习”为主。Scratch语言教学没有统一的教材,教学对象参差不齐,教材的教学目标比较难把握。因此,寻找一种适合Scratch程序设计课程的教学模式成为目前在中小学开展Scratch教学亟需解决的问题。

三、研究性学习模式

目前国内外针对研究性学习的研究有很多,就其内涵而言,主要有以下几种不同的理解:一种教学或学习的方式,一门综合实践课程,一种教学的策略。结合本文的研究内容,本研究采用的是广义的研究性学习,将研究性学习看作是以认知主义心理学、建构主义心理学为理论基础,以培养学生的自主学习能力和创新能力为宗旨,以教师指导,学生自主发现问题、探究问题、获得结论为主要表现形式的一种学习方式。[5]

根据学生研究领域或研究题材的不同,可以把研究性学习分为科学领域的研究学习、人文社会领域的研究学习,以及设计与制作领域的研究学习。[6]国内外的学者也根据研究性学习方式的不同,提出了不同的研究性学习模式。在科学领域和人文社会领域的研究性学习中,学生的探究过程一般是:发现和界定问题,提出理论假设,收集资料证据对假设进行检验,最后得出结论。何克抗先生在他的研究中提出了“研究性学习”的教学模式框图(如图1),他认为“研究性学习”教学模式通常包含以下五个教学环节:提出问题、分析问题、解决问题、实施方案、评价总结等。[7]在设计与制作领域的研究性学习强调学生的自主探究过程,教师将学生要学习的内容隐含在一个或者多个任务里,让学生通过自主探索实践、小组协作或者借助教师的辅助,在任务的驱动下完成对新旧知识的建构。因此,在设计与制作领域的研究性学习中通常采用的是任务驱动型的研究性学习模式(如图2)。

有关创新能力培养与研究性学习之间的关系,张沛帆在《初探研究性学习培养创新能力之路》中指出,研究性学习则是培养学生创造性思维能力行之有效的方法,研究性学习通过让学生主动的探索、发现和体验,促进学生的思考,培养学生的创新意识、综合应用知识解决问题的能力和创新能力,[8]这与Scratch程序设计课程的初衷不谋而合。

因此,综合以上对Scratch课程教学现状以及研究性学习与中小学课程整合现状的分析,笔者认为,作为一项新兴事物,Scratch程序设计课程还缺乏完整、成熟的教学实践和教学模式指导,从创新能力培养的视角出发,与研究性学习模式进行整合将成为Scratch课程在中小学开展的有效方法。

四、面向创新能力培养的研究性学习

关于创新能力的内涵,祝智庭先生在他的研究中将创新能力具体分为创新思维、创新人格和创新技能。其中,创新思维是指学生运用已有知识和经验开拓新学习领域的思维能力,它是一切创新的起点和关键。创新人格是指为实现创新所表现出来的创新精神或创造性个性倾向,它是创新的动力和方向。创新技能是指对新知识的接受能力和探索能力,将理论知识运用到实践,并发现新知识的能力,它是创新的技能和手段。[9]由此发现,创新能力的提升不是一蹴而就的,它是一个动态的、发展的过程,因此,面向创新能力培养的研究性学习也应当跳出传统的研究性学习的模式,将学习的过程理解为创新能力逐步提升的动态过程。

开展研究性学习,在明确学习目标和具体任务的驱动下,学习者利用现有的学习资源开展学习活动。与此同时,教师也要加入到学习者的活动中,在旁边进行观察、引导、指导,最终帮助学习者形成自己的研究成果,对之进行评价。研究性学习的基本要素有教师、学习者、学习资源、任务驱动、研究成果、评价等,而面向创新能力培养的研究性学习的基本要素则需要具有一些新的特点。

1.注重实践,设置有递进关系的多重任务

面向创新能力培养的研究性学习教学模式是基于Scratch课程提出的,在学习者学习的过程中强调由易入难的实践过程,激发学习者的求知欲,让学生主动发现问题,主动通过思考来分析问题,并在任务完成的过程中通过协作解决问题。设置层次分明的递进任务,逐步提升学习者的创新人格,发展创新思维,强化创新的技能。

2.强调资源的动态生成与共享

面向创新能力培养的研究性学习不仅需要教师提供的学习资源,更加强调在整个学习过程中,通过学习者自主探究,相互交流,结合教师的指导,形成动态的学习资源。这种动态生成的资源是学习者创新过程的必要保证,不仅可以在分享交流的过程中为其他学习者提供借鉴,也可以在不同的学习阶段为学习者提供支持。

3.注重分享交流

在学生分组协作完成作品之后,要与其他同学分享创作的过程、应用的学习资源与学习心得,这个过程不仅能够将知识与资源在学习者之间进行共享,还可以方便其他学生在此基础上继续进行制作。同时,这种分享精神将渗透到学生的生活当中去,更是互相学习、促进创新的宝贵财富。

4.贯穿整个学习过程的多元化评价

教学评价在整个教学系统中有着非常重要的作用,它既是对教师教的效果和学生学的效果的及时反馈,同时也是教师调整教学策略的重要依据。面向创新能力培养的研究性学习需要对学习过程的各个阶段进行形成性评价,这种评价应当与教学一体化,在评价的内容上,不仅需要注重对学习者最终创新作品的评价,更需要关注学生在学习过程中对课程基础知识的掌握理解、观察能力、分析能力、想象能力、操作能力、创新意识、参与交流的程度、学习体会和分享交流等方面的评价。

五、面向创新能力培养的研究性学习模式

由于Scratch课程本身综合性强,涉及基础知识和操作技术的特点,很多教学内容需要多个课时才能上完,这就不可避免地需要设置不同深度的任务,当一个模块或者几个模块学习完成后,教师又需要给学生布置一个综合性较强的任务。在整个课程的学习过程中,既需要学生掌握基础的科学知识,也需要学生在不同层次的任务中提升动手能力和创新能力。因此,单一的基于“问题”的研究性学习模式或者单一的任务驱动型研究性学习模式对Scratch课程的研究性学习教学实践已经缺乏具体的指导。本文從创新能力培养的视角出发,结合Scratch课程教学的实际需求,以传统的基于“问题”的研究性学习模式和任务驱动型研究性学习模式为基础,构建出更加完善的面向创新能力培养的Scratch课程的研究性学习模式(见图3)。该模式强调创新能力动态提升的过程,在一个个具体任务的驱动下开展教学活动,帮助教师引导学生由简到繁、由易到难、循序渐进地完成一系列具体的学习任务,在这个过程中培养学生分析问题解决问题的能力,同时让学生在学习的过程中不断地获得成就感,激发学生的求知欲望,逐步形成一个“创新人格提升——创新思维发展——创新技能强化”的良性循环。

1.知识学习阶段:知识技能学习,奠定创新基础

知识学习阶段是学生创新的基础,有了扎实的基础知识,学生才能够发挥出自己的创意并进行发散地创造。在这个阶段中教师要将学生学习过程中用到的课程资源上传到相应的平台中,并且根据学生的认知水平发布相应的课前任务。学生要针对教师发布的课程资源进行自主学习,在这个过程中,学生能够了解到最基本的概念和知识结构,为后期尝试操作的过程奠定了基础。学生在任务的引导下开始尝试操作,遇到不理解的地方,学生可以组织小组交流,在交流过程中帮助别人解决难题,也可以分享出自己的心得体会。在前期的自主学习和操作后,教师可以进行基础知识的讲解,而这个讲解是要根据学生在自学过程中遇到的较多的问题,以及相关知识的重难点,达到效果的提升。

2.模仿阶段:加深理解,技能巩固,萌生创意,提升创新人格

学生自主的尝试操作可能会遇到很多的疑难杂症,而教师的操作演示,向学生呈现了一整套的基础流程。学生能够更直观的了解操作原则或者系统的操作规则。在此基础上,学生就可以根据教师讲解的内容或者自己对知识的理解进行模仿操作。模仿操作中,学生能够相对容易的完成一个作品,让学生获得了成就感,学生可以将自己的作品展示出来,进行不局限于小组内的交流,进行思维碰撞,激发出学习者的求知欲,以便能够更进一步的去探索。学生是学习过程的主导者,学生自己把握学习的节奏和步调,自己选择学习方式,可以自主探究也可以与小组同学共同学习。[10]而教师除了操作演示外,需要对模仿的学习者提供帮助,通过在旁边观察引导,帮助学生解决遇到的问题,巩固学习的知识内容。

3.改造阶段:深入探索,举一反三,激發创意,发展创新思维

在模仿阶段任务的基础上,教师为学习者设置与模仿阶段任务类似但是要求略高、角度较新的任务,学习者先自主分析任务内容,形成自己对任务的思考,尝试自主解决问题,也可以通过小组分工协作、交流讨论等方式完成任务。教师可以为各小组学生提供指导,任务完成后,各小组展示阶段作品,交流经验,组间互评。教师将学习者的阶段作品和书面版的经验分享上传到网络的资源库中,形成新的资源,同时需要对学生的阶段作品和阶段学习表现进行评价。在这个阶段的学习过程中,学习者能够举一反三,运用已有知识和经验完成新的任务,逐步提升思维的发散性。

4.创新阶段:展开联想,合作探究,实现创意,强化创新技能

在完成模仿阶段和改造阶段的任务后,在创新阶段,教师需要引导学生进行创作,强调对学生发散思维的培养。在这阶段的学习中,学生可以尝试自主完成任务,也可以通过小组协作的方式完成任务,在任务完成的过程中遇到问题可以向老师寻求帮助,将理论知识运用到实践中,并发现新的知识,在这个过程中提升观察能力、分析能力、想象能力和操作能力。

5.成果展示阶段:分享交流,多元评价,促进优化反思

承载着学生个人创意的作品制作出来后,需要鼓励学生去相互交流,向其他组的同学阐述自己设计创造作品的过程,并能够接受别人的质疑,解决别人的疑惑。学生也需要分享自己在这个过程中遇到的困难和解决办法,分享自己的心得和经验。教师在这个过程中需要参与学生的讨论,当学习者的阐述出现错误时要进行及时地引导和纠正,并和学生们对每一组的作品都进行评价,指出优秀作品值得大家学习的地方,也要提出改进的建议和办法,引发学生的反思,启发学生更进一步的创新创造。

六、结语

Scratch自2010年传入我国后得以不断发展和推广,短短几年时间,已经成为我国中小学信息技术课程程序设计教学中应用的主流软件。结合中小学Scratch程序设计课程,从培养学生创新能力的视角出发,对传统的研究性学习模式进行重构,不仅关注学生对基础知识的学习和操作技能的掌握,同时注重学生的分析问题、解决问题和分享展示成果能力的提升,体现的是对创新型人才发展的影响。面向创新能力培养的Scratch课程研究性学习模式不仅为研究性学习与具体的学科整合提供了新的路径,也为中小学教师开展趣味编程教学提供了具体的理论指导。希望能有越来越多的教育工作者结合具体的课堂教学,从创新能力培养的角度进行研究性学习的教学实践探索,为后续的研究提供良好的基础。

参考文献:

[1] 刘玉军. 盘锦市中小学信息技术教育现状与发展对策研究[D].辽宁师范大学,2007.

[2] 范竹青. 基于设计型学习(DBL)的小学Scratch程序设计教学研究[D].苏州大学,2015.

[3][7]何克抗,吴娟. 信息技术与课程整合的教学模式研究之四——“研究性学习”教学模式[J]. 现代教育技术,2008,(10):8-14.

[4]陈秀,许素. 快乐学习——浅谈小学Scratch程序设计教学[J]. 中小学电教,2013,(Z2):73-76.

[5]聂兰建. 基于高中数学研究性学习模式的分析[J]. 语数外学习(数学教育),2013,(09):3.

[6]窦万峰,吉根林. 软件工程课程研究性教学方法探索[J]. 计算机教育,2014,(13):59-63.

[8]张沛帆. 初探研究性学习培养创新思维能力之路[J]. 硅谷,2009,(08):129.

[9]祝智庭,雒亮,朱思奇. 创客教育:驶向创新教育彼岸的破冰船[J]. 创新人才教育,2016,(01):32-38.

[10]张爽,王小根,赵康健. 创客教育视域下中小学机器人教学模型构建[J]. 中国教育信息化,2016,(12):19-22.

(编辑:郭桂真)