朝鲜时代《经史百家音训字谱》发覆*

李 凡 王 平

(1.华东师范大学中国语言文学系 上海 200241)

(2.上海交通大学人文学院 上海 200241)

《经史百家音训字谱》(下文简称《字谱》)是韩国历史上首部以部类和部首相结合编纂的字书,也是在东亚汉字文化圈历史上首次明确提出“汉字谱系”这一理念以研究汉字、编纂辞书的著作,在韩国文化史以及东亚汉字传播史上都具有独特的地位。该书成于朝鲜正祖十六年(1792年),作者李宇炯(1731—1803年),字幼平,全州人。正祖九年(1785年)李氏上书为乙巳士祸被害的金䃴奏请平反并请赐官爵和谥号,以此知名当时。正祖十七年(1793年)以幼学生应试恩科,正祖十八年(1794年)廷试丙课第九名文科中榜,历任曹佐郎、监察、察访、通训大夫行社稷署令等职。正祖十九年(1795年)奏请推广改良水车使用方法,正祖大王批复“惟车制戽水之是便,然才不见用,莫今时若。而尔能开口言之,许令度支之臣,面诘于尔。又使巧思者,造出试之,咸以为便。则可为生民一大蒙利之端。”[1]纯祖元年(1800年)“以山陵择日事,有所妄议”去官流放。正祖大王时期,朝鲜学者开始关注汉字研究。特别是正祖主持的君臣奏对,确定了朱子小学与训诂小学并行的学术认识,使得汉字研究以及汉文辞书编纂出现前所未有的发展。沈有镇《第五游》、李义凤《古今释林》、沈晚永《才物谱》等就是在这样的学术环境中编纂出来的。《字谱》也不例外。作者在本书序文中称,“余之留意字学有年,博究字书,用《尔雅》之例而参考《说文》,不以声之平仄而品节之如《韵会》,不以形之偏旁而次第之如《字汇》,从其字义而类纂之,别为一例,尤致力于六书之所以然者,使之知某字如此而为象形,某字如此而为会意,又如此者为转注,为假借,至于谐声与处事,无不解焉。”[2]本书体例以事类为主,部首为次,按照“母以字子”的谱系理念编定。在当时的朝鲜可谓前所未有,即便是在今天也很有研究价值。该书自来少被中韩两国学人关注,“汉字谱系”理念尤待发覆。

1 《字谱》的文献概况

该书据凡例可知,“此编虽以隶书书之”,可见初稿是以隶书书体写就。目前存有影抄本,藏于韩国国立中央图书馆,六卷,朝鲜宪宗十一年(1847年)影抄本,六册,板框四周单边,无行格,半叶六行十二字,白口,版心上题书名与卷次,中题部类,下题页数。板框半郭高16.7厘米,宽12.6厘米。封面为窗户纸装帧,题书名“字谱”,并题序文、凡例目录、引用书籍、计划等目次,钤“枀氏春秋图书”印,内封面钤“天理图书馆昭和四九年十月卅一日”印。序文下钤“北斋文库”印。文后另附《六书衍义》一篇。卷端大题“经史百家音训字谱”并卷次。各卷末题书名与卷次。全书卷末镌“丁未仲春新刊”,钤“今西龙文库”“昭和三五年三月卅一日,天理大学图书”两印。书末封面题“字谱卷之礿平田水海书余候留插子”。引用书目分为经、史、百家三类,与四部分类法同,如经部有《周易》《尚书》《毛诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《尔雅》《四书》《孔子家语》,史部有《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《国语》《战国策》《吕氏春秋》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《南史》《北史》《隋书》《唐书》《五代史》《宋鉴》《宋名臣言行录》《明纪编年》,百家如《老子道德经》《列子》《管子》《晏子春秋》《庄子南华经》《荀子》《楚辞》《淮南子》《扬子法言》《说文解字》《杜诗》《李白集》《韩昌黎集》《柳州集》《白香山集》《昭明文选》《唐诗品汇》《欧阳文忠公集》《东坡集》《二程全书》《朱子语类》。计划则如今日所谓笔画索引,按照汉字笔画数编排,方便检索,这是古代韩国以往辞书所未见的。该本曾为日本天理图书馆今西龙书库收藏。又牌记既言“新刊”,则所据为楷书写就的抄本而非隶书原稿本,当是影抄本无疑。韩国国立中央图书馆定为覆写本,误,在此赘言说明。

2 《字谱》命名依据

本书名为《字谱》,据作者《拟进〈字谱〉笺》所说:“凡发明字训多可观,旁采诸家其考据经旨,亦有益然,其义若母字子,故是编以‘谱’为名,类类相从分,形形色色而不紊。秩秩有序,若子子孙孙而丕承。”中韩两国学者论及“字谱”类书目,多与存录活字字样的《实录字薮》《生生字谱》等书相提并论。张伯伟先生《朝鲜时代书目丛刊》谓:“《芸阁唐字薮》《实录字薮》《韩构字薮》《生生字谱》是记录活字的字种及字数,是活字书目,而非书籍目录。”[3]更不易使人注意到该书。该书之名,实系“汉字谱系”之意。而这一理念的提出,见于作者自序。

字之为言孳也,有乳化抚育之义。《易》曰:女子贞不字,十年乃字。是也。字之所以衍字相生,如母之字子,字之为字从子,盖有以也。字之始生也,有六书之例,而象形其本也。在天为日月,在地为山川,在人为鼻口及手足,皆仿此,在物亦然。观乎篆籀可知也。以此为字母,母以生子,胎之孕之,生生不穷。有会意焉,有处事焉,至于谐声而极矣而为之体,有转注与假借而为之用。譬之人之氏族,子子孙孙,世次相承。人之氏族有谱,则字亦不可无谱也明矣。……余之为此谱也,以母之字子为要领,类分其字而会通之。以天文、地理、人事、物产作为四谱谱例。是仿而门目有条贯,经史所载,一字不遗,务阐明其义,若父子之相继,若兄弟之同列。溯其本而有祖宗,推其余而有孙曾。千汇万裔,井井不紊。然后其究解制字之本意,尤亲切矣。遂名以《字谱》,藏之巾衍。若考阅人之世谱,而其族之内外本末,派派可悉也。……点点画画,正其讹舛;形形色色,各有区别。有以明其族而考其派,便作字学家一谱。凡于天之所生,地之所成,动植百物咸具人之日用云为无攸不届其在讲究经史,通晓名物之方,不能无少助云尔[2]。

由此可见,李氏认为“字之为言孳,有乳化抚育之义”。据此出发,认为“字之所以衍字相生,如母之字子,字之为字从子”。而“字母”即是六书之例中的“象形”,“以此为字母,母以生子,胎之孕之,生生不穷。有会意焉,有处事焉,至于谐声而极矣而为之体,有转注与假借而为之用。譬之人之氏族,子子孙孙,世次相承。”将汉字单字与人类相比拟,将各字排布与氏族相等同,子子孙孙,传承有序。同时,李氏阐明这种“母之字子”的理念,是以“象形”为母,余者为子,“会意”“处事”“谐声”为体,“转注”“假借”为用。可谓是一母三体二用,实际上是“四体二用”说的演绎发挥。该书所附《六书衍义》一篇,有专论及此者,所见如下:

朱子曰:天上未有不识字神仙,人间未有不识字英雄。人之有生也,识字为贵。苟有志于识字,必以六书为先。六书一曰象形……字之为象亦大矣。天地三才动植百物莫不即其形而模仿之,如画工之肖物,形形色色,皆取其象。……观字篆籀之本体而推类言之,其为字母者大略可知,此之谓象形也。……要之象形为始而会意生焉。处事次之,处事一曰指事,指事最少,自有象形以后其不为会意,不为处事者,皆谐声也。转注与假借就其象形、会意、处事、谐声之中而有所转注,有所假借者也。亦有象形而兼会意者,谐声而兼转注者,交互作之大小,因此六者,字学之权舆也,必先明此义而后制字之本旨可识矣。物之依赖有象为文,文者象形之谓也。形声相益为之字,字者孳乳而生,变化成焉。至会意、处事、谐声而后方可谓字也[2]。

学界习惯上认为“四体二用”说始自戴震,实际上明代学者已有提及。如明赵古则《六书本义·六书总论》:“故六书,初一曰象形,文字之本也;次二曰指事,加于象形者;次三曰会意,次四曰谐声,合夫象形、指事者也。次五曰假借,次六曰转注,托夫四者之中者也。独文为体,合体为字。象形、指事,文也。象形,文之纯;指事,文之加也。会意、谐声,字也。谐声,字之纯;会意,字之闲也。假借、转注,则文字之用也。”又《六书本义序》:“古则自早岁即尝研精学悤,折衷诸家之说,附以己见。撰集六书之义,正其以母统子,以子该母,子复能母,妇复孕孙,生生相序,各有次第。”[4]明吴元满《六书正义·序》:“原夫制作之初,即定六书为馆辖,而文字之体用,变化无穷焉。……独体为文,合体为字。象形,文之纯;指事,文之加也;会意,字之正;谐声,字之变也。假借、转注,则文字托付以为用也。”[5]又吴氏《六书总论》:“余姚赵㧑谦曰:独体为文,合体为字。象形,文之纯;指事,文之加;会意,字之纯;谐声,字之变也。假借、转注,则文字之用也。肇于象形,滋于指事,广于会意,备于谐声。四书不足,然后假借以通其声;声有未合,而又转注以演其义。持是六者,考定天下之书,了然莫之遁藏矣。”较之李氏《六书衍义》,对六书的解释三者大同小异,近乎相同,与“文之纯”“文之加”“字之纯”“字之变”之类论述相比,李氏更进一步,视之以“象形—会意—转注—假借—处事—谐声”的孳乳顺序,略与中国明代学者所论不同。

故可见本书书名,系李氏构建出的“汉字谱系”理念命之。该书凡例谓:“皇明太常卿魏校所编《六书精蕴》,专主古篆,自谓得古人心法,此编虽以隶书书之,其本体之为字母者,姑而略记之,一如《说文》之例。”特别是前文所见赵古则之序文,则以“母以字子”的观点显系出于赵氏。李氏“字谱”理念显受中国明代学者六书研究成果影响,并在此基础上演绎发挥。其以家谱世系表作比,正式提出汉字研究的“谱系”理念,则是本国以往学者所未有的创见。

3 《字谱》体例

该书以“谱系”思想为指导,实际上是六书学研究成果的实践。其体例仿照明代字书。“明代有不少《海篇》系字书,均以《四声篇海》为基础改编,或改为以事类编次,或改为以部首编次。以事类编次者如题宋廉撰屠隆订正《篇海类编》、刘孔当《翰林重考字义韵律大板海篇心镜》、余象斗《三台馆仰止子考古详订遵韵海篇正宗》等,在每一事类之下仍有按部首聚字这一层结构,即事类法结合部首法;以部首法编次的如徐孝辑《合并字学篇韵便览》、赵钦汤增订李登校辑《重刊详校篇海》,这些书印有深深的五行说文化心理烙印。”[6]《字谱》的内容体例,从整体到部分形成严谨而系统的“谱系”体系。就本书凡例所见:

是谱也,以天地人物四者分排而汇辑之,在天象四时,在地象四方,在人象四体,在物象四灵。天文之有天象、天时,象两仪;地理之有土地,有田、有山,有水,有郡国,象五行;人事则人伦为始,身体次之,有宫室,有器用,有衣,有食,而后有教,文武备焉;仕有俸禄、礼行、乐成,故其叙如此,象一岁十二月,一元十二会。物产之动物五、植物三,合为八卦之数[2]。

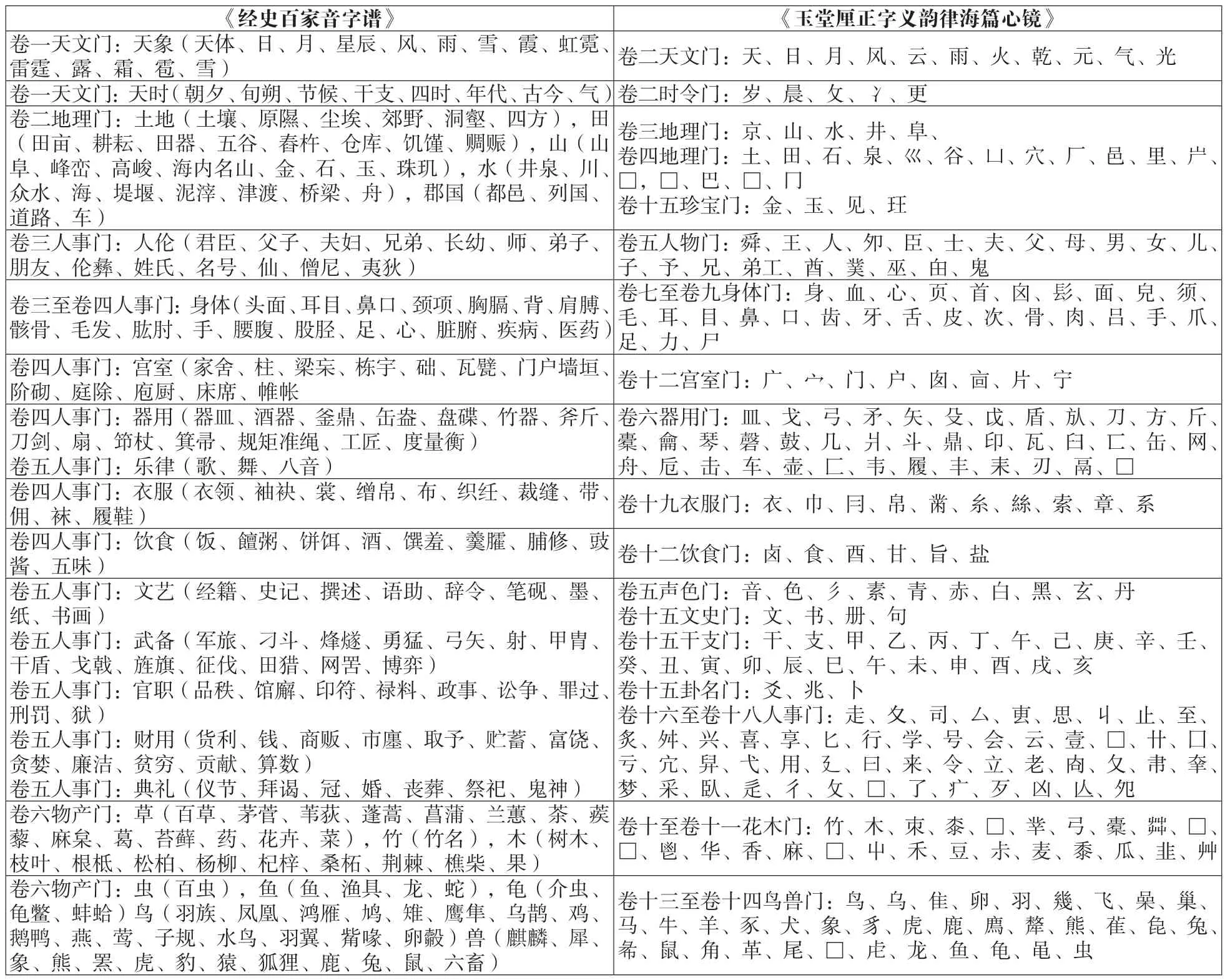

李氏以“天地人物”分排部类,汇辑收字,刻意合乎四时、四方、四体、四灵、两仪、五行、八卦等思想理念。各部类之下收字则按照“母以字子”的理念编纂。借鉴六书学理论指导下编纂的字书,结合明代《海篇》类字典的编纂体例,是本书显著的特点。本书编纂体例与明代《海篇》类字书极其相似。以朝鲜本《玉堂厘正字义韵律海篇心镜》为例,该书分为上下两层,下层第二至二十卷为字书,分18门456部,收字55643[7]。其中第二卷天文门11部,时令门5部;第三至四卷地理门22部;第五卷人物门24部,声色门11部;第六卷器用门40部;第七至九卷身体门28部;第十至十一卷花木门25部;第十二卷宫室门8部,饮食门7部;第十三至十四卷鸟兽门37部;第十五卷干支门22部,卦名门3部,文史门4部,珍宝门4部;第十六至十八卷人事门70部;第十九卷衣服门10部,数目门13部;第二十卷通用门113部。该本《海篇心镜》较之之前的本子属于修订本①。将本书与该本《海篇心镜》进行对比,其卷次内容相似度很高。现将相似之处②列表如下(见表1)。

在当时,朱之蕃《海篇心镜》已经在朝鲜广为流播,各地多有刊刻,李氏或参考该书,亦不无可能。特别值得一提的是,《海篇心镜》一卷上层有“字母辨”“字子辨”[8],以形声字有共同之声旁为母,各字为子,在《海篇心镜》中虽然没有阐明“字母”“字子”的谱系理念,但可以说是初具滥觞,由此更可见《字谱》明显受此影响。从整体上说,《字谱》的编次体例与《海篇心镜》近乎相同。惟《海篇心镜》各卷部类收字以部首为主,不脱《说文》《正字通》窠臼。《字谱》各部类中,以象形为本,继之以会处事、假借、转注等字。大体上构筑出汉字音形义方面的“谱系”。各门之下的部类之间存在生发、因果、由低级到高级等逻辑上的联系,如地理门山部下阜、峰峦、高峻、海内名山、金、石、玉、珠玑各类,可视为生发的关系;田部田亩、耕耘、田器、五谷、舂杵、仓库、饥馑、赒赈各类,可视为因果关系;同时相近各字具有相似的义项,或存在引申关系,或在逻辑上有延伸的关系,亦被提续其中。若凡例言:“字虽不同而其义同者,必一行列书之,次次比肩,犹谱家之叙兄弟也,随其门目而派派分排,转转类集,此《字谱》编次之本例也。”[2]运用“派派分排,转转类集”的理念将相关的汉字串联起来者为兄弟,以象形、会意、假借、转注、谐声、处事相串联者为母子,是本书最大的特点。例如:

卷一天文门天象部日类收字:日、旭、暾、杲、曦、晷、景、影、暹、晛、、晥、昱、晖、旴、旸、曜、晃、暤、晧、曒、暻、升、昪、晅、昞、暕、曮、、昤、昽、曣、、曈、煦、照、昭、光、辉、晕、辉、晔、晢、、炯、旿、晤、明、朗、昢、焞、烑、晐、晟、曯、暆、昶、曔、旺、曚、曝、晒、晞、昲、暵、熯、旱、□、魃、□、暅;

卷二地理门田部舂杵、仓库、饥馑、赒赈类收字:米、粒、精、粹、□、粺、糯、糙、糅、粝、稃、、穅、粃、、舂、杵、臼、、、、、碓、硙、箕、擖、簸、、丰、稔、穰、仓、廪、库庾、囷、厫、、廥、囤、廯、饥、馑、饥、馁、餧、歉、、荒、惄、顑、颔、饿、匄、乞、殍、赈、赒、恤、、粜、籴;山部金类收字:金、铜、鍮、锡、鈏、镴、锭、鉐、铤、钰、镣、镠、银、鋈、铣、镀、扣、鐇、鋗、鉼、钣、铁、鍒、鍱、鏶、镔、锴、钢、锟、鋘、镤、钉、鐕、铻、矿、卝、汞、铸、镕、锻、炼、销、铄、锢、锤、型、炉、冶、韛。

表1 《字谱》与《海篇心镜》卷次内容对比表

纵观全书,《字谱》的结构是以天地人物各门为主干,各门之下按四时、五行、八卦等思想构筑纲目,纲目之下各部类收字,以演绎六书学而成的“母以字子”的“谱系”理念为主,“派派分排,转转类集”的方法为辅,形成朝鲜王朝辞书编纂独具特色的形式。

4 《字谱》地位与价值

《字谱》是作者在其为政之暇,留意字学,研习六书学并参考中国明代字书修纂理念而作成的字书。较之以往,朝鲜王朝学者编纂的字书多是周兴嗣集字《千字文》之庶蘖,韵书则祖自《洪武正韵》。例如佚名之《类合》、柳希春之《新增类合》,至于崔世珍《训蒙字会》,以及《东国正韵》《华东正音通释韵考》等概莫如是。《校订全韵玉篇序》:“我东字学,古以韵书,若以《正音通释》、《三韵声汇》,仿《奎章全韵》,皆为取便于科试。”[9]又《字典释要序》:“我东国训蒙字书之以国文释义者不过千字,以国文释义者,不过《千字文》、《类合》、《训蒙字会》之类。”[10]虽然其内容体例祖自明代中国汉字学及辞书编纂的研究成果,然其突破《千字文》式的编纂体例,特别是明确提出以“谱系”的理念研究汉字,则无疑在韩国古代辞书中间独具璀璨,在韩国古代文化史上具有不容忽视的地位。

本书注重“谱系”理念,提倡汉字训解注重音形义相结合,实际上是以关注字义为主。其科学与否不遑遽论,然李氏倡议之理念,对于今日域外汉字传播与应用多具参考借鉴意义。朝鲜正祖大王时期汉字学研究以及辞书编纂活动较之以往更加普遍,虽然各家学者著述有所不同,但诸如《六书经纬》《第五游》等著作都是为现实服务的。在当时,学界认为朱子小学与训诂小学并行不废。如李德懋所说:“盖小艺者,六书也;小节者,洒扫应对习事居敬之节也。然则一切童学,皆小学也。六书之小学,朱子之小学,固并行而不悖。”[11]李宇炯《字谱》的内容体例受中国思想文化影响就更不足为奇了。其以字义为主的训释,有利于汉字教育与思想文化的普及,这对于今天的以汉字承载思想文化进行教育事业是非常有借鉴的。

同时,本书编纂的指导理念和内容体例,与中国明代的辞书及六书学研究成果相比,可谓是具有高度的一致性。特别是按部类法与汉字部首法相结合的处理方式正是明代“海篇类”字书的共同特征。而“字母”“字子”之理念,可以在朝鲜本《玉堂厘正字义韵律海篇心镜》书中找到对应。由此可略见,与同时代的本国其他学者吸收采取当时中国学界研究的行为相比,即便是在臣藩清廷的现实环境之下,朝鲜王朝的尊明情绪在学术界还是强烈存在的。这也在一定角度上反映出中韩古代的思想文化与学术交流实况,对于域外汉字传播以及中韩文化交流的研究也具有重要的价值。

另外,本书的编纂体例与内容也影响了朝鲜王朝后来的辞书编纂,最显著的就是郑允容所作成书于朝鲜哲宗七年(1856年)的《字类注释》。作者自序:“《训蒙字会》,最博而备,谚释而注录,今仿其意而谚释实难,事物既多,不知方言,亦未有悉。虽其略知而或悉者,亦多写无以曲畅,疑虑未能的证。古语又有今变,乡音各用土俚,俗称或殊本义,鄙亵不宜雅言,此其难也。强求畧记,望后来者因此而正其讹舛,求其精深者耳耳。以《字典》考校,韵书以外亦略收音义之可晓者,字过万数,欲其幼学抄读,长资考检也。”[12]虽未提及《字谱》,然相较两书,则其部类乃至收字次序近乎一致,显系参考有自。该书上下两卷,上卷分天道部:天文类、天时类、造化类(499字),地道部:土石类、水火类、山川类、地形类、方域类、郡国类、四夷类、田里类(1297字),人道部(上):伦常类、身体类、性情类、善恶类、学业类、言语类、事为类、农业类、饮食类、衣冠类、居处类(4397字),凡6193字;下卷分人道部(下):器用类、宝货类、疾病类、丧祭类、政教类、法禁类、兵阵类、音乐类(2503字),物类部:名数类、草木类、禽兽类、鱼鳖类、虫豸类(2262字),凡4765字。各部下有类,类下又细分小类。比如天道部天文类下为天、日、月、星、角、井、枢、风、云、雨、晴、露、雪、雾、䨓和虹16字,其下又各有所属字。如“天”字后有“干、昊、旻、霄、穹、窿”。《字谱》之影响,不言自明。

5 结语

韩国传世字典除了具备中国古代字典之特性外,还以其规范性、系统性、异域性等特点,成为今天我们研究汉字在东亚传播的“化石级”资料。这批字典文献,由于历史积淀,层次丰富,数据繁复,研究领域广阔,对中国历史语言学、字典编纂学、历史文化学、汉字传播史和汉字发展史等多方面的研究极具参考价值,或可补中华本土所存历史文献之缺漏,可谓“他山之石,可以攻玉”。所以对韩国传世汉字字典文献的整理和研究是中国汉字传播史和中国近代汉字发展史研究领域亟待开展的重大课题[13]。李氏的“汉字谱系”理念,实祖自明代的六书理论,以象形为母,余者为子,以“四体二用”条理始终,安排收字,其编纂体例,亦极大地受明代“海篇类”字书特别是《海篇心镜》的影响。自从署为朱之蕃的《玉堂厘正字义韵律海篇心镜》广布朝鲜以来,对于本国的汉字研究以及辞书编纂都产生明显的影响。正是明代六书理论研究以及辞书编纂体例对朝鲜王朝的影响以及正祖朝重视文教的举措,导致了朝鲜王朝历史上汉字研究和辞书编纂学术的繁荣。显具特色的汉字研究著作以及辞书的出现,体现了汉字理论研究以及辞书编纂思想东播对古代韩国的影响,对于中韩文化交流研究极具意义。虽然,李氏的“汉字谱系”理念与今日中国古文字学界提倡的“谱系”研究显有差别,但其以音形义并重,构建类似汉字家谱谱牒的探索,不但是朝鲜时代学者在汉字研究方面作出的成效显著的探索与实践,更为今天的汉字文化研究提供良好的借鉴。故学界应予以重视着手研究。

注释:

①北京师范大学藏明萧良有《翰林笔削字义鳌头海篇心镜》为最早的本子,哈佛燕京图书馆、日本早稻田大学图书馆、日本国立国会图书馆藏明刘孔当《翰林重考字义韵律海篇心镜》及韩国国立中央图书馆藏题署朱之蕃《玉堂厘正字义韵律海篇心镜》版本内容近似,皆祖自萧良有本。

②碍于两书体例并非完全一致,有些门类可比之处不能在表中直观显示。如《海篇心镜》中卷五之声色门对应《字谱》卷五之书画类;卷十五之干支门、卦名门对应《字谱》卷五人事门中祭祀、鬼神类;数目门对应《字谱》财用门中算数类;卷十六至十八人事门对应《字谱》人事门中文艺、武备类;卷二十通用门对应《字谱》文艺门中辞、语助类。

[1]李祘.弘斋全书:卷四十四[M].刻本.首尔:奎章阁.1814(纯祖十四年):18.

[2]李宇炯.经史百家音训字谱[M].刻本.首尔:奎章閣.1847(宪宗十一年):3.

[3]张伯伟.朝鲜时代书目丛刊[M].北京:中华书局,2012:3.

[4]赵古则.六书本义[M]//纪昀.文渊阁四库全书:第228册.上海:上海古籍出版社,2003:286-28.

[5]吴元满.六书正义[M]//季羡林.四库全书存目丛书:第194册.济南:齐鲁书社,1993:60.

[6]肖惠兰.汉字部首编纂法源流论正[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2005(6):701-704.

[7]河永三.17世纪初的中韩文字学交流:朝鲜版朱之蕃《玉堂厘正字义韵律海篇心镜》简介[J].汉字研究,2015(13):41-74.

[8]朱之蕃.玉堂厘正字义韵律海篇心镜[M].刻本.南都:博古堂,1603(万历三十一年):7b-26a.

[9]池松旭.校订全韵玉篇[M].石印本.汉城:新旧书林,1913(大正二年):1.

[10]池锡永.字典释要[M].石印本.汉城:汇东书馆,1909(纯宗三年):11.

[11]李德懋.青庄馆全书[M].刻本.首尔:奎章阁,1809(纯祖九年):11.

[12]郑允容.字类注释[M].首尔:建国大学校出版部,1958:3.

[13]王平.论韩国朝鲜时期汉字字典的整理与研究价值[J].中国文字研究,2015(21):230-236.