吕胜中:表达人格精微才是永恒艺术

编辑/张敏

吕胜中,山西平度人,1978年毕业于山东师范大学艺术系美术专业,1987年中央美术学院年画专业研究生毕业,现任中央美术学院实验艺术学院院长,中国当代艺术家。

“如果肯把剪纸拉进艺术史,那么,它是迄今为止中国历史上最强悍的艺术。”在吕胜中看来,这是毋庸置疑的。

他是蜚声国际的当代艺术家,在“反传统”的85新潮美术中,逆势而为,一心沉浸民间艺术,对于其标志作品“小红人”,他说:“它们是每个人的魂。”

吕胜中与陕北剪纸

1985年,吕胜中开始深入到陕北的农村采集民间的图式和纹样,考察当地民间美术的脉络和触摸民间美术的生命肌理。

吕胜中去陕北,基本上都选择腊月,在那里过春节。因为只有过春节,才能集中看到最丰富、鲜活的民俗活动。1989年2月5日至2月19日,吕胜中作品《彳亍》参展在中国当代美术史上有“分水岭”意义的《中国现代艺术展》。

1985年,“小红人”逐渐成为吕胜中艺术创作的基本语言,吕胜中说,最早剪小纸人是我去中国的大西北采风考察,看到农村的老婆婆们剪的“抓髻娃娃”,觉得很好玩儿,就跟老婆婆们一起剪。这是一种据说可以辟除邪恶的民俗剪纸,梁·宗禀在《荆楚岁时记》说到,在南北朝时期,就有“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓”的风俗。唐李商隐《人日即事》诗中有云:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”可见这中风俗的历史颇为悠久。

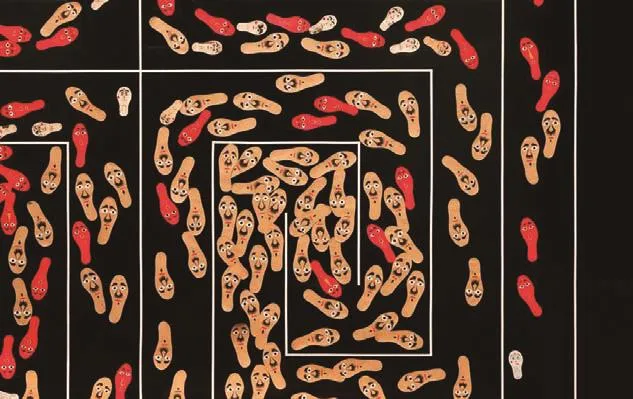

“我也注意到,这种两腿叉开、双臂伸展、正面对称的人形在全世界不同地域、民族早期的文化中是普遍存在的现象。中国商周青铜器中的族徽铭文,非洲雕刻、古巴比伦金银饰物中的人形、欧洲巴伐利亚民族蜡制的龟形人……他们原本是人类不约而同的自画像。于是,我与他们结下不解之缘,大家把我用红纸剪的纸人叫做“小红人”。吕胜中说。

1990年在中央美术学院附中美术馆,他第一次展出了名为《招魂》的装置作品。在《招魂》中,有数以万计的大大小小的剪纸红人从四面八方汇聚到天顶中心,又从天顶中心落下,这是对1989年悲剧的祭奠。在今天物质拜金主义的形势下,吕胜中的“小红人”又发出了另一种声音。

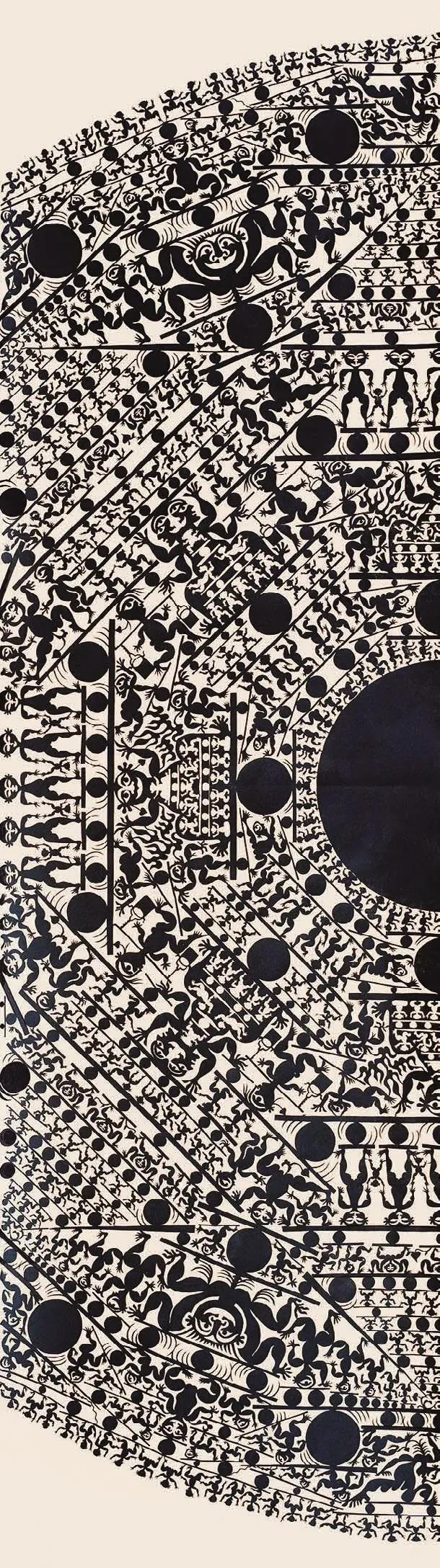

《大平安》团花细部

由传统打入当代

著名批评家刘骁纯博士在《神路》一文中分析吕胜中的艺术发展大体经历了三大阶段:第一阶段,从山东母校留校任教直到读研究生初期,即从一九七八年到一九八五年春夏之交,属于年画探索时期;第二阶段从一九八五年到研究生毕业创作,属民间艺术的醉梦阶段;第三阶段从研究生毕业至今,属民间艺术的惊梦阶段,即艺术发生剧烈的现代蜕变的阶段。第三阶段即现代形态阶段,吕胜中从古老的东方民间传统中走出了中国独立的现代形式之路,它的重要性远远超出了作品本身。第三阶段由两大部分组成,一部分是一九八八年和一九九一年的两次巨型剪纸展,一部分是贯穿于两届展览之间的“招魂”活动。吕胜中在这个阶段的开创性是系统的、系列的、已经引起了广泛的影响。

1984年吕胜中从山东师范大学毕业来到中央美术学院学习,他对自己的要求是不能整天光玩新潮,学业不能放弃,当时他和徐冰聊他们做的前卫的创作,有时候也参与去看,但是他们都没有直接去做。当时吕胜中要完成学业,就要大量采风、调查。读书期间他有一半以上的时间都在农村生活,但前卫艺术的发展也是极有诱惑力的,琢磨这个作品好不好,当时没有想今天的事件比作品更重要,光想作品好不好。自己有信心做得更好,虽然考虑这样的问题,但始终没有动手,甚至到毕业创作的时候有一些带有装置性质作品的方案,由于学校的规定是毕业创作要规矩一些,所以毕业创作也没有做,就是画。而参加1989年艺术大展的作品是毕业创作想做的方案,在美术馆做展览就是需要有机会把积攒的想法拿出来。

1988年开始,吕胜中在创作中突破了剪纸本身的二维绘画性,开始走向纵深空间,积极参与对社会文化的深层讨论当中,不拘泥于某一种形式,涉及到装置、行为、影像等诸多方式。在吕胜中看来,这些形式,本就存在于民间。吕胜中和徐冰的两个双个展在美术馆举办,徐冰的作品是《析世鉴——世纪末卷》作品展,他的作品是《彳亍》。

上左:2015年修复完成的《彳亍》在今日美术馆展出情景

下左:吕胜中《彳亍》1988年10月

上右:《彳亍》局部

下右“我与众人在神路上彳亍,突然感觉到如在生命的路途上艰难前行。”

吕胜中的作品《彳亍》是把民俗活动转化为美术馆视觉化的作品。在北方民间有一种民俗的仪式——转九曲,做一个九曲迷宫一样的大阵。在冬天庄稼地里做一个大镇,用杆子做360盏灯,组成一个九曲黄河阵,村民要在里面转,在里面拐来拐去的,转迷宫转完了,保证能解决很多问题,保一年能顺利。

吕胜中走了一次迷宫,开始觉着无聊,在里边转来转去,那么长时间转出来,还说不能钻出来,不能走捷径,终于走出来了,走出来的一刹那,突然感觉悟到了什么。

他说:“出口也是入口的地方,转了半天又回到原位,出来那一刹那我突然有点儿感动,觉得很像一个生命历程的演示,就像我在我的人生历史中积累了一次人生全部历程的经验。我们一生当中都无畏,都会去顺顺利利,这个很像世界观的一次课程,陕北人每年都要享受这样的一次哲学课,所以他们对生命的理解比我要清楚得多,我一下子觉着我特别想把这种东西带到文明社会让大家分享。”

吕胜中的作品《彳亍》是陕北人的世界观、哲学课,只是吕胜中用今天的语言给读写出来了,那件作品变成一件视觉化的,并不是人们可以在里边走,人们可以用眼神看路径从里边走出来,美术馆展览还有其他的作品都是有剪纸的方式,当时用剪纸的方式没有故意想找一种偏旁冷门的形式。只不过在民间采风当中,他发现剪纸有了一个与其他的艺术形式不可替代的语言特性上的一种优势,这种优势正适合去表达有关生命主题的需要,他原来不是剪纸巧手,后来他学会了。但是有一种压力,当时剪纸并不是在美术界公认的一种艺术形式,版画是公认的艺术形式,剪纸不是。

吕胜中说:“1988年10月份,在中国美术馆的展览准备了半年多时间,具体制作有半年左右的时间,那个展览会和当时其他展览相比,就是从制作、准备上,从一个作品的推敲精神程度上会有一些不同,也得到了一个普遍的认可,从这个展览开始,他被认为是一个前卫艺术家,是一个做当代艺术的一个人,原来大家都觉得我是一个传统的一个文化的研究者。”从那个时候开始他逐渐产生特别希望把传统的东西带到当代语境当中来,传统的语言形式,也在为这个事做了很多很多的努力,另外也不断地做着传统文化研究的事情,成了一个双栖人。

上图:吕胜中《人墙》

下图:吕胜中《人墙》局部

小红人演绎了“命如纸薄”的中国传统民间哲寓,并显示了生命脆弱与坚韧的双重性格。于是,此时他们就是一道厚重的坚不可摧的墙。

吕胜中:年轻人应从“八五新潮”的阴影里走出来

在深入传统的时候,吕胜中并没有刻意将传统与当代艺术截然分开,也没有执意做一个前卫艺术家,在面对85大潮的激荡环境时,他所能想到的,就是拥有不落后的自信,有想法就表达出来。

85新潮初期,吕胜中和徐冰都没有直接地去参与其中。他学的是民间艺术专业方向研究生,但85口号是‘反学院、反传统’,对学院是叛逆的,对传统是否定的。那个时候谁要传统一点都会被质疑。

80年代、90年代是中国艺术起伏跌荡最激烈的时期,人们不断求新、求变的热望变成巨大的潮流,八五并不是固定的一个样貌,我们用什么样描述89年大展或者是一些群体的形态、主张都不是特别准确。

吕胜中认为:“八五新潮是各种各样的思潮,混杂在一起的总体概念。一开始大家都喜欢形式美,从原来单一写实叙事的模式里面走出来,大家开始追逐形式美,比如出现变形。变形就是好的,有才气的,就是新的。到后来,我都抽象了你还变形?

后来开始出现各种材料的实验,又到装置、影像的概念出现,都在80年代美术的大思潮里。89大展以后也没有中断,人们开始冷静下来了,很多艺术家出国了。所以,我知道有一个出国的艺术青年就是这样,带着一批学达利的油画去国外找不到认同者,本来认为出国以后自己一定是大师。但在国外反而更找不到认同,很失望。最后回归中国传统的元素做东西去。”

通过这个故事,八五从某种角度上来讲,并不是哪一件作品在艺术史上有多大的意义。85新潮把西方近现当代艺术美术史的各个流派都演示一遍,在那么短的时间内,迅速上演了半个多世纪以来的西方现当代艺术史,你有我也有。那个时候,更是一个以西方准则作为评判标准的时期。中国人不但说洋气为美,新的样式也成为自己的典范。这种演示的意义不在于哪个作品可以书写世界美术史,而是这个事件像我们国家的经济、文化、改革开放的发展速度一样,迅速地把西方那么长时间的文化在四五年之内一下子演了一遍。尽管有些人反对,毕竟在中国美术馆演了,登上主流的大雅之堂了,这个事件本身比某些作品要有意义得多,重要得多,尽管是被叫停。

在今天,吕胜中看来:“85新潮的精神是让中国艺术家不断地反思,给自己重新定位。时至今日85新潮没有淡化,说明我们今天的艺术还没有力量刷新它,没有形成新的历史。我觉得年轻人应该学会刷屏,把85刷掉,重新建立新的艺术秩序。85新潮时期建立的艺术准则、艺术生产方式甚至还在被沿用着,不应该有的这种现象。我觉得学院毕业的年轻人逐渐更加成熟会从八五的阴影里走出来,创建新的艺术秩序,这个可能性是有的。”

他说:“我们今天只说85体现的精神,今天值得回味,但是很难再去重现,也没有必要再去重现。”

表达人格精微才是永恒的艺术

90年代,吕胜中从潘家园能够淘出自己要找的民间绣片,这两年越来越难找了,但他已经积累了大量的实物,如果整理出来完全可以做一个“绣片”博物馆。吕胜中有一件绣品,是山东地区门帘上的带子,他说:“上面有个莲花的纹样。是农村妇女绣的,绣的漂亮在哪里?绣出中国女性的全部人格,实际上是一个女人的全部美学象征,什么叫闭月羞花,什么叫含情脉脉,什么叫低调?从莲藕开始低垂着的曲线,花叶低垂着,不张扬,莲花正在盛开的时候害羞的侧过脸来,不张扬,虽然美,不让随便看到,转过脸来,低垂着,低下头,不仰着天高攀去;还有一种含义低垂的莲蓬,莲子又有可能落到泥土里边去繁衍。整个调子中国女性追求一种优雅的美,多有文化,这个女人多艺术。这个东西让我看到他们的创造力真是不得了,堪谓经典的艺术。像这类民间经典的例子太多,太多了。”

在吕胜中看来,如何把自己的人格用图像语言表达出来,这是今天的艺术家没有做到位的。把人格精微的表达出来,才是永恒的艺术。

《空书·辞海》正面