悬吊运动疗法对神经根型颈椎病患者表面肌电频域指标影响研究*

阴 涛,郑遵成,陈梦婷,杜晓静,张 晓

山东省泰安市中心医院(泰安271000)

颈椎病是临床诊疗的常见病、多发病,其发病率高且逐年上升[1],十分影响病患的生活质量。悬吊运动疗法(Suspension exercise therapy,SET) 是保守治疗颈椎病的重要手段,该疗法能较快的激活颈项部功能不良的局部稳定肌群和整体运动肌群。目前对悬吊运动疗法缓解肌肉疲劳的研究缺少客观评估。本研究观察悬吊运动疗法对神经根型颈椎病的治疗,应用表面肌电分析反馈系统对干预前后颈后肌群的疲劳水平进行量化分析,探讨悬吊运动治疗颈椎病的可能机制。

资料与方法

1 一般资料 选择2015年8月至2016年12月泰安市中心医院康复医学科门诊及住院患者72例。诊断标准:采用1992 年“青岛第二届颈椎病专题座谈会”制订的诊断标准[2];纳入标准:①年龄在30~60岁之间,男女不限 ;②符合“诊断标准”者; ③ X线片斜位相椎间孔明显狭窄,提示相应神经根受压者; ④治疗期间同意不接受其它相关治疗方法者(包括肌松剂治疗药物);⑤自愿加入本研究,并签署“知情同意书”者。排除标准(具有下列情况之一者,不能纳入本试验):①符合诊断标准但伴有其他型颈椎病或颈肩部肌肉症状不明显者 ;②符合诊断标准但伴有严重的高血压、心脏病、动脉硬化等疾病者 ;③已接受其他可能影响本研究治疗的参与者 ;④不愿加入本试验者。将符合试验要求的受试者按随机数字表分为观察组(SET疗法组)和对照组(牵引组)各36例,其中,观察组男性9例,女性27例,平均年龄45.19±10.09岁,平均病程24.94±18.07月;对照组男性11例,女性25例,平均年龄44.08±8.88岁,平均病程22.17±14.96月。两组患者一般资料(性别、年龄、病程)比较,无统计学差异(P>0.05)。

2 治疗方法

2.1 悬吊运动疗法(SET):治疗开始前寻找弱链,判定颈部肌群的稳定性及肌紧张情况,并评估项部两侧屈肌群肌力,制订训练方案。①主动运动: 患者取仰卧位,微屈膝,胸椎及骨盆弹性绳固定,头部用中分带固定悬吊。嘱患者颈部左右侧屈、前屈、后伸和旋转至最大程度,并保持5 s; 每个维度做5 次,计作一组,共完成五组,每组之间休息30 s。②将患者身体悬吊起,保持头与躯干等高,再重复上述各维度动作,并保持5 s; 每个维度做5 次,计作一组,共完成5 组,每组之间休息30 s。整个过程要求动作缓慢、控制身体稳定,保持无痛状态,共 30 min。5次/周,共4周。

2.2 牵引治疗:患者端坐位,根据发病节段,采取不同的牵引角度,牵引力从6 kg开始,根据患者的反应可调节牵引重量。间歇性牵引,持续60 s,间歇10 s。节律性牵拉、放松,每次30 min,5次/周,共4周。

2.3 使用测试仪器: 应用挪威Redcord 公司的悬吊运动治疗设备进行观察组的治疗;应用日本产TM-300(A)微电脑牵引治疗仪进行对照组的治疗;应用浙江省绍兴市联合医疗器械有限公司UMI-SE-I表面肌电分析反馈仪测试颈后肌群的疲劳水平。

2.4 表面肌电指标采集的具体方法。

2.4.1 选取颈后肌群中有代表性的上斜方肌(UT)为测试对象。测试用电极片的贴放位置:为C7至肩峰中点附近。测试用电极片的贴放方向与上斜方肌走行方向平行。抗干扰用电极片的贴放位置:C7棘突处。

2.4.2 贴肌肉电极片之前,剔除贴放处局部毛发,并用耦合剂涂抹以降低阻抗。治疗前和疗程结束后各测试1 次。

2.4.3 采用上斜方肌(UT)最大自主收缩(MVC) 持续20s时的表面肌电信号并对其频域指标展开分析。两侧上斜方肌MVC各测试3次,每次测试相隔1 min。

2.4.4 上斜方肌(UT)最大自主收缩(MVC)测量方法:患者取坐位,双肩放松并自然下垂,调整两条无弹性束带环(以恰好套于患者放松的肩部而无束缚感为宜),分别套于患者双肩部,令患者尽力耸肩,在束带的控制下形成了患者上斜方肌的等长收缩,即为最大自主收缩(MVC)。

3 观察指标及疗效评定标准

3.1 颈后肌肉疲劳指标:平均功率频率(MPF) 、中位频率(MF)。

3.2 颈部疼痛指标:视觉模拟评定法(Visual analogue scale, VAS)。

3.3 治疗效果评价:总体愈显率的对比。

3.4 疗效评定标准:采用中管局制订的疗效评估标准[3]。

结 果

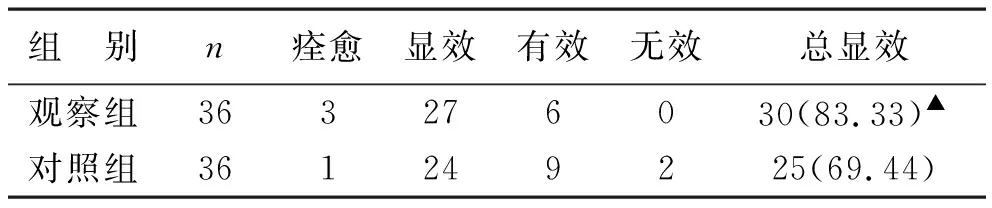

1 治疗效果评价 观察组总显效30 例 (83. 33% ),对照组总显效25例(69. 44%) 。两组总显效率比较有统计学差异(P< 0. 05),观察组优势明显,见表1。

表1 两组治疗后效果评价[例﹙%﹚]

注:与对照组比较,▲P<0.05

2 颈椎病患者治疗前后颈部肌肉疲劳程度比较 两组治疗前MPF、MF比较无统计学差异(P>0.05),两组治疗后MPF、MF比较有统计学差异(P<0.05),观察组组内MPF、MF治疗前后比较有统计学差异(P<0.05)。SET治疗后,颈椎病患者颈后肌群的平均功率频率及中位频率数值显著增加,SET治疗在改善颈后肌群疲劳方面优势明显,见表2。

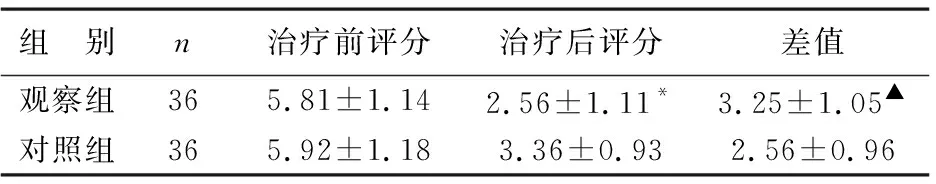

3 疼痛评分情况 治疗前两组疼痛评分比较无统计学差异(P>0.05)。治疗后观察组疼痛评分降低,优势明显(P<0.05),见表3。

表2 两组治疗前后MPF、MF比较

注:观察组内治疗前后比较,*P<0.05;两组组间治疗前比较,P>0.05,治疗后比较,▲P<0.05

表3 两组治疗前后疼痛指标对照(分)

注:观察组内比较,*P<0.05;组间治疗前后比较,P>0.05,▲P<0.05

讨 论

肌肉疲劳主要表现为受累肌肉的酸胀、僵硬等。肌肉疲劳正常情况下是一种生理现象,其在一定程度上可以自行缓解。我们研究的是病理状态下的肌肉疲劳状态。当肌肉发生病理变化时,在表面肌电的频域方面表现为频率下降明显,表现为中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)均减低[4]。因此,可以通过检查患者颈部肌肉的sEMG来判断肌肉的疲劳状态,并将其与正常参考值进行比较,得出结论。正常参考值一般由表面肌电测试仪器自动获得。肌肉的疲劳程度亦与其僵硬度相关,而僵硬度是肌紧张的一种表现,其随着肌肉疲劳的加重而增加。颈椎病的发病是颈椎骨与周围软组织失去平衡导致的一系列症状和体征,是颈肩部肌肉长期处于紧张状态导致肌肉疲劳的结果。颈部肌肉结构的特点为肌束小而薄,决定了其具有较大的灵活度和较差的耐力,且更易发生僵硬,不宜长时间保持单一姿势或超负荷工作。这是颈椎病患者易发生颈项部肌肉疲劳的基础。

神经根型颈椎病的重要特征即受累神经节段所支配的肌肉酸痛、乏力,所支配的皮肤区域感觉下降,主要表现为局部疼痛、麻木感。牵引疗法是治疗该型颈椎病的有效的方法,其作用原理是通过慢性牵拉,改善颈椎序列、回纳突出的椎间盘,从而改善局部的症状。悬吊运动疗法注重平衡协调,目前这项技术已广泛应用[5],其对神经根型颈椎病治疗效果显著。SET强调利用患者自身重力调整整体生物力学,它是一种闭链运动,依据神经肌肉刺激,调整中枢神经系统对肌肉的控制能力,使失活的局部稳定肌恢复功能[6]。现在有理论认为,慢性肌肉骨骼疾病可以导致慢性疼痛,其原因是肌肉稳定性、感觉运动功能降低导致[7]。神经根型颈椎病常常伴有颈痛、项部肌肉的条索及僵硬,Neurac的治疗本质就是激活“休眠”或失活的肌肉,使肌群感觉运动控制能力达到正常,并且是在无痛的前提下进行“保持”与“重复”两种形式的闭链训练,以激活颈椎的深层稳定肌,最终重新建立正确的肌肉控制模式,达到增强颈椎稳定性的目的,使组成“上交叉”的诸肌肉,弱链得到加强并使其代偿得到缓解。故该治疗方法在训练了弱链的同时能改善局部疼痛、僵硬症状,进而达到缓解疲劳的目的。其中,仰卧中立位时主要激活颈椎后部深肌群,保持颈椎稳定状态;仰卧后仰位时主要激活枕后及颈后浅层肌群,这两种体位下进行有针对性的训练,可以有效的改善颈椎的稳定性,并能改善颈部肌肉的疲劳耐受程度。

悬吊运动疗法能够明显的改善颈椎病患者颈后肌群的肌电频域指标,并能明显缓解疼痛。肌电信号被认为是肌力产生的生物电学基础,是肌肉动作电位时间和空间上的累加,体现了神经、肌肉的功能状况,可以有效地反映肌肉的疲劳状况[8]。其中MF是肌肉舒缩疲劳的敏感指标,是监控肌肉疲劳状况的客观指标。在对颈痛患者和正常受试者进行颈部肌肉对照测试时,颈痛患者MF值明显低于对照组。Petrofsky首先提出了疲劳肌肉的肌电功率谱呈现由高频向低频转移的规律,此后,不断有学者对此展开深入研究[9],证明了MPF 也是断定肌肉疲劳状况的十分可靠的指标,疲劳状况越重,MPF 降低程度越明显。肌肉的僵硬度也是肌肉疲劳的一种表现,可以通过表面肌电的时域指标如表面肌电积分值(IEMG)来描述。本次研究未关注时域指标,对两种指标对照性分析是下一步研究的方向。

本研究结果发现悬吊疗法能显著改善颈椎病患者颈部后伸肌群的平均功率频率(MPF) 和中位频率(MF),并缓解了颈项部的疼痛,提示了该疗法可以改善颈部肌群的疲劳,提高耐力。从一定程度上揭示了悬吊运动疗法治疗颈椎病的机制之一是通过改善颈部肌群的疲劳来实现的。

[1] 赵宇栋,谭 唱.颈椎病中医临床外治研究概述[J].陕西中医,2012,33(3):376-377.

[2] 孙 宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472-476.

[3] 国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[M].南京: 南京大学出版社,1994: 186.

[4] 王乐军,陆爱云,范年春,等. 表面肌电信号指标评价低负荷等长收缩诱发屈肘肌疲劳的敏感性和稳定性分析[J]. 中国运动医学杂志, 2013,32(2): 117-123,163.

[5] 贾海涛.悬吊运动(SET) 治疗腰椎间盘突出症的临床疗效[J].按摩与康复医学,2010,9(3):10-11.

[6] 谢 添,董晓俊,章汉平.四联疗法治疗膝关节骨性关节炎[J].湖北中医杂志,2009:31(1):45-46.

[7] 何成奇.S-E-T治疗技术的理论与临床应用[C] .四川省医学会第十次物理医学与康复学术会议论文汇编,2010,11:43-45.

[8] 崔永建.表面肌电技术在风湿系统疾病康复评估与训练中的应用[J].中国康复医学杂志,2009,24(4):384-386.

[9] 马 胜.不同负荷运动中下肢肌表面肌电图的变化[J].中国组织工程研究,2013,17(7):1259-1264.