苗文基督教赞美诗谱之研究

——黔西北大花苗基督教会音乐研究之二

●陈 蓓

(中国音乐学院,北京,100101)

前 言

威宁县“石门坎文化现象”的研究之所以百余年来热度不减,牢牢吸引着国内外宗教学、民族学、社会学者的眼球,其中最大的一个原因就是西方传教士们遗留下来数量颇丰的家书、日记、工作笔记以及向总会递交的工作汇报等文献为此方面的深度研究提供了极大的空间和可行性。然而,笔者发现在掌握的这类文字资料中,关于教会音乐的描述和记载几乎没有。以最有代表性的文献《伯格理日记》为例:英籍传教士伯格理纪录了1905年-1915年在贵州威宁县石门坎教会十年的生活、工作历程。其内容大多记录的是传教情况、教会内务以及当地苗族的民生、民俗情况等,就连“伯格理苗文”的创制过程记载也不过百余字。那么一百年前的苗族教会宗教仪式是什么样子?音乐敬拜又是什么形式?教会圣歌的本土化过程在作品中发生了哪些变化?等等,这一系列的疑问都亟待我们去揭秘和探讨。

2012年-2013年,笔者在赫章、威宁两县苗族信教地区历经数次田野考察,有幸收集到数本流布于山野田间的1905年-1949年间由黔西北大花苗基督教会编译和使用过的珍贵圣歌诗谱,这些诗谱分别代表着黔西北苗族教会音乐发展的关键性节点,把这些节点串联起来,就能勾勒出一条黔西北苗族教会圣歌的发展史,通过圣歌史来透视黔西北苗族教会音乐的“前世今生”应该是最直接最有效的方法!

一、黔西北大花苗族圣歌诗本简介

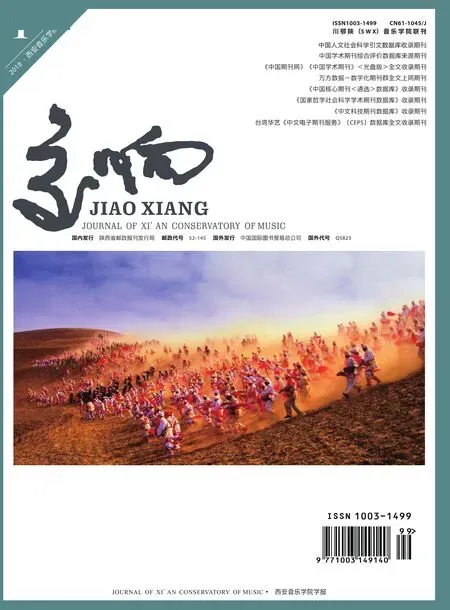

(一)《诗篇歌》(又称《经文短歌》)(见图1)

图1.《诗篇歌》封面及第一页

2013年笔者在赫章县辅处乡葛布村葛布教会田野考察时,在村民张红德家所见《诗篇歌》。单本、三成品相、封面、封底残缺、纸张发黄、发脆伴有烟熏痕迹、出版信息不详。

1、成书背景

《诗篇歌》由基督教循道公会石门坎教会编译,具体成书年代不详,以笔者掌握的诗本资料推算,应该在1905年-1908年之间。外国传教士为了能让初入教会的大花苗族信徒更容易理解《圣经》的内容,便将部分《诗篇》里的诗歌译成老苗文(伯格里苗文)并用“波拉德字母谱”谱写成曲。传教士还将每一首诗篇歌词的精简大意列于歌曲前面,信徒们先念后唱,这样不但加深了对经文的理解,而且便于记忆。

书中有赞美诗50首左右(因版本年代久远,后几页有残缺故不能确定具体数目),1905年,伯格理创制“波拉德苗文”,同时再从苗文中衍生出与之配套的“波拉德字母谱”,《诗篇歌》的出现应该就是传教士运用“波拉德苗文”和“字母谱”进行西方赞美诗翻译的早期尝试。

2、作品解读

《诗篇歌》中50首作品的歌词均来自《圣经·诗篇》,采用“伯格里苗文”写作,用“波拉德字母谱”记谱;没有拍号、调号;终止线与小节线的运用混乱;同一拍子的歌曲记谱不统一;乐谱旋律列于歌首,不与歌词对应;每首诗歌前面注有歌词的大意,歌词按段落顺序依次排列其下,并不与旋律对仗。第50首诗歌之后附加7首诗歌,内容选自《圣经》“十条诫命”等章节,页面破损残缺。

每一首作品的左上角都标有 P37、P298、S+S.258、S.下.12_13/T等记号(字母 P是英文page,表示页数),表明这些圣歌应该是从当时某一部圣歌集里摘录而成。

(二)《福音诗》

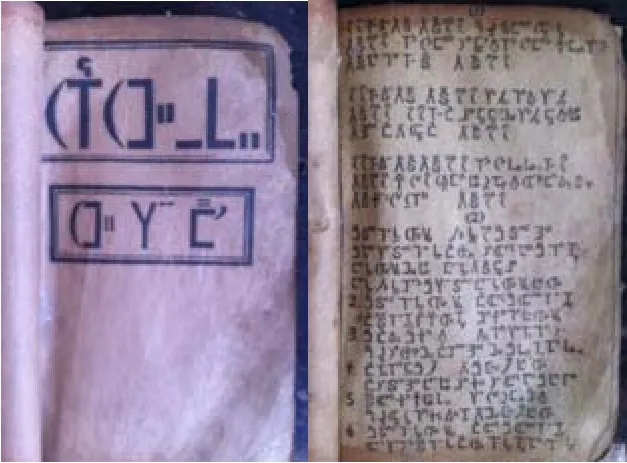

2012年7月,笔者在威宁县石门乡田野考察期间,从苏科寨教会长老吴宗全处得到一本1935年出版的《福音诗》复印件。2013年7月笔者又在赫章县辅处乡葛布村葛布教堂获赠一本老苗文乐谱,此乐谱按先后顺序依次由《诗篇歌》、《福音诗》、《新老赞美诗》及《赞美诗》四本乐谱合订而成,外观残破,只有五成品相。书中的《福音诗》保存较为完整,32开本,封面清晰写有苗文书名、英文书名“Hwa Miao Gospel Songs”(《花苗福音赞美诗》)及英文标注“1934 Edition Broadcast Tract Press,Changsha”(广发印书坊,长沙)(见图2)。

图2.《福音诗》扉页及第一页

1、成书背景

1905年伯格里苗文创制成功之后,次年2月,伯格里便与杨雅各一起开始着手《马可福音》的苗文翻译工作,在这套苗文的基础上,伯格里还结合西方记谱法创制了“波拉德字母谱”。1918年,石门坎教会的英籍牧师张道惠,苗族传道张夏禹与葛布教会的英籍牧师裴中谦,苗族传道罗旦以里、杨马可等尝试用这套老苗文和字母谱合作翻译了《福音诗》和《新老赞美诗》,是年送至上海圣诗委员会审核印刷出版。

2、作品解读

《福音诗》共 126首,其中大部分诗歌只有歌词,没有乐谱。附有“波拉德字母谱”的诗歌是第42首、第95-104首、第108-121首、第123-126首,共计32首。第42首“波拉德字母谱”记谱极不规范,没有小节线,没有调号、拍号,只是简单列出音高及时值,旋律列于歌词的前面,歌词按段落依次排列其下,歌词并不与旋律对应。而第95首之后的31首诗歌的记谱较之第42首更为规范,有小节线,通过节奏型可以判断出拍号;没有调号、终止线等标识。

(三)《新老赞美诗》

1、成书背景

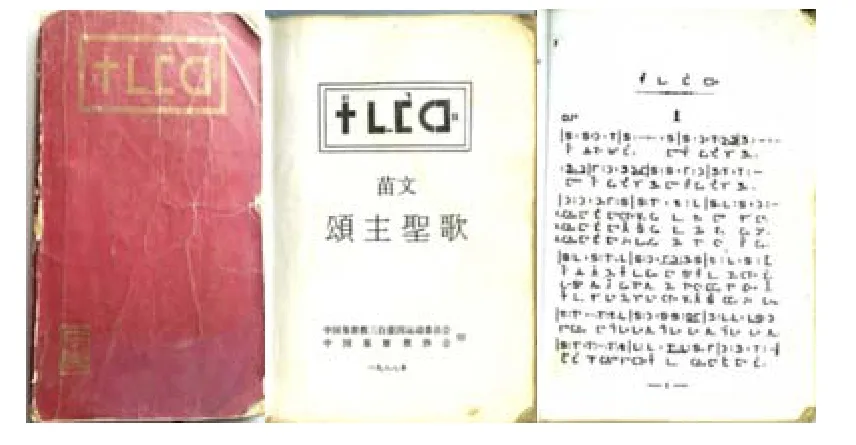

上文提到由《诗篇歌》、《福音诗》、《新老赞美诗》及《赞美诗》四本乐谱的合订本,书中《新老赞美诗》(见图 3)部分保存较为完整,32开本,封面清晰写有苗文书名,共 52页,诗歌100首。《新老赞美诗》与《福音诗》的成书年代与创作背景相同,1918年由石门坎教会的英籍牧师张道惠,苗族传道张夏禹与葛布教会的英籍牧师裴中谦,苗族传道罗旦以里,杨马可等合作翻译而成,是年送至上海圣诗委员会审核印刷出版。

图3.《新老赞美诗》扉页及第一页

2、作品解读

《新老赞美诗》与《福音诗》创作形式相仿。100首诗歌中,大部分诗歌只有歌词,没有乐谱。附有“波拉德字母谱”的诗歌是第 33-34、36、38、40-41、45-49、53、54、55、56、59-62,第65-82首有调号、第84-87首、第89-93首、第95-100首。其中,第59-62首和第65-82首诗歌标有调号。从总体看记谱不规范,调号的标示与小节线、节拍的运用都带有极大的随意性。

(四)《赞美诗》

2013年笔者在赫章县辅处乡葛布村葛布教会田野考察时,在村民张红德家所见《赞美诗》,单本、32开、四成品相、线装、封面、封底残缺、上下带木头护板、外用棉布包裹、粗线加固于书脊;纸张发黄、发脆伴有烟熏痕迹、虫蛀、破损较为严重。封页苗文书名尚可辨认,右下角标有上海中华基督教内地会章(见图4)。

图4.《赞美诗》扉页及第二页

1、成书背景

1932年,刘谷森(美籍)任葛布教会驻会牧师,其夫人刘师母不仅在美国获得一级护士的职称而且精通音律,长期在教会里担任司琴。在刘师母的主持下,葛布教会开办了圣经学校,设有音乐班,专门教授乐谱知识,还成立唱诗班,刘师母亲自教授苗族“美声唱法”,培养了不少声乐人才。1939年刘牧师夫妇召集苗族教师杨志成、王明伦、杨国光、朱德成、张永光、朱文正等在《福音诗》和《新老赞美诗》的基础上,参考有关英文圣诗选,共摘选诗歌213首,取名为《赞美诗》。刘谷森夫妇和杨志成进行反复审查后,送圣诗委员会复审,再送交上海印刷装订,发行黔西北苗族地区各教会使用。

2、作品解读

《赞美诗》第一页总目录共 213首诗歌②,总目录后是首句全目录索引。书中每首乐曲抬头无歌名显示、无节拍标示、在页底标注作品英文首句;乐谱为波拉德字母谱且记谱较为完整,调号明确,作品右上角并标有作品音调;乐谱不再列于歌词之前,歌词采用改良后的“伯格里苗文”(在老苗文的部分声母添上半浊音使苗语语音发音更为准确,同时与乐谱的韵脚更为贴合。改良后的苗文声母加之原有声母增添到 60个);歌词与音符对仗工整;音乐反复处有苗文标识,书中最后附有波拉德苗文婚礼祷告词及丧礼祷告词。

值得一提的是,《赞美诗》的第三首,谱例的右上角用来标示作曲家的位置写有“kopu”字样(意为“葛布”),这首诗歌实为当时葛布教会信徒杨马可(后成为黄石板教会传道)启示的一首“灵歌”,这首具有浓郁的苗族音乐特色的诗歌被刘师母听到并记录下来作为第 3首的第2调收录在内。

(五)苗文《颂主圣歌》

1、成书背景

1946年,罗伟德(奥籍)继任葛布教会牧师,在他的召集下,葛布教会长老、传道、学校部分教师共同合作将教会使用的《赞美诗》进一步归类整理,并增译62首新诗歌,共275首,定名为《颂主圣歌》(见图5)。

图5.苗文《颂主圣歌》封面、扉页及第一页

《颂主圣歌》第 174、214、215首由英文赞美诗直译为苗文。在保留《赞美诗》的基础上增加了四声部诗歌,开创了苗族演唱四声部的先河,且所有四声部诗歌均由葛布圣经学校师生反复咏唱矫正;歌词由王明道传道审阅;曲谱由杨国光老师审阅;诗歌由杨国光、张文光、张友芳誉写。完稿后,由嘎基教会杨国光传道带到昆明内地会印刷厂印刷出版,1948年第一次发行,1949年再版10000册,由云南洒普山教会、贵州葛布教会分发各地。“葛布各支堂教会派人步行去撒拉溪背书,是年毕节解放,七星关大桥受损,通行不便,背书中断。1953年,葛布教会接到撒拉溪来信:书房漏雨,书被淋湿。葛布教会派人去看,剩书全部损坏,报废了总书数的三分之一”③。

2、作品解读

苗文《颂主圣歌》共有诗歌275首④,歌词采用了改良后的“波拉德苗文”,特别讲究苗语语音与乐谱的韵脚,开创了苗族创作和演唱四声部赞美诗的先河。

二、苗文《颂主圣歌》诗本研究

笔者曾试图破解《诗篇歌》中作品左上角的标记,力求找到每一首圣歌的来源。然而,笔者比对了目前所有能收集到的圣歌诗本,均没有头绪。像这种全部以《圣经·诗篇》为歌词的赞美诗本,在以往正规出版的赞美诗版本中还从未见过。以《诗篇歌》的成书年代1908年推算,很大的一种可能性就是解放前在黔西北苗族地区传教的宣教士们为达到快速宣传《圣经》的目的而专门编写的有极强针对性的圣歌版本,而这些诗篇歌则可能分别摘自传教士随身所带的圣诗谱集。在比对研究上述五种老苗文圣歌诗本时发现,由循道公会石门坎教会编辑的《诗篇歌》作品具有相对的独立性,并没有在后面四本苗文圣歌诗本里得到沿用,这恰恰佐证了其成书目的的独特性。

《福音诗》和《新老赞美诗》由内地会葛布教会和循道公会石门坎教会共同合作完成,成书于同一时期,两部诗歌集里的作品互不重复。以《福音诗》和《新老赞美诗》的诗歌为基础编订《赞美诗》。在《赞美诗》的基础上,进一步修订形成了“集大成者”苗文《颂主圣歌》。《颂主圣歌》的记谱规范性和苗文语音韵脚都更为完善。现在黔西北苗族教会使用的苗文《颂主圣歌》的各种版本都是在此基础上的增补,苗文《颂主圣歌》的275首诗歌歌词和排列顺序均未曾改变。在此部分,笔者将《颂主圣歌》275首诗歌、老苗文《赞美诗》213首诗歌和《普天颂赞》548首圣歌进行比对,观测黔西北苗族教会与中国内地基督教会之间的音乐文化交流。

(一)《普天颂赞》诗本简介

《普天颂赞》成书于 20世纪30年代,从筹备到出版历经五年之久(1931年-1936年)。这本圣歌集由中华基督教会、中华圣公会、美以美会、华北公理会、华东浸礼会、监理会六公会组成的联合圣歌编辑委员会编辑,中国民族音乐学的泰斗级人物——杨荫浏先生任总干事。《普天颂赞》1936年初版共编有曲调548首,其中圣歌(Hymns)512首、礼仪乐章(Choral Worship)36首。548首曲调由相关六大公会“各选圣歌300首,300首中,以 100首为必要之圣歌。合六个公会必要之圣歌,取其重复,共得252首。这252首,其后都经通过,无问题的采纳。其余的圣歌各就其本身价值,逐一讨论,或选或否,均经公决定夺”[1](P3)。

《普天颂赞》是中国基督教会的一本历史巨著,开创了由中国人主要担纲赞美诗集的编辑、收集、整理和创作工作的先河。《普天颂赞》与由西方人编译的赞美诗诗集截然不同:以杨荫浏先生为总干事的主要创作团队兼容并包了西方和中国圣歌之精华,在保留了古代“大秦景教三威蒙度赞”⑤和明代天主教司铎吴渔山先生的作品之外,还将中国古琴调、词调、曲牌及民间歌调等用于赞美诗的创作,在《普天颂歌》的57首新作品中,中国人创作了34首,其中,杨荫浏先生独自作曲15首,作词7首;其余23首是由在华传教士模仿中国音乐体式所作的具有典型中国风格的“国化音调”,是中国基督教“本色化”的一个主要体现。

关于《普天颂赞》的文化价值,以编者的话为总结最为合适:“本书包含这么许多国化的调子:在有些以为中国在宗教及圣乐上发展的程度远不及欧美诸国的人看来,或许要觉得惊奇。但是却也有些人,深深地爱好中国的文化,不惜放弃基督教会两千多年来累积的财富:在他们看来,包含这么些国化音乐,或是还以为未足。在这两个极端之间,本书选择的国化音调,是特别的精审。读者可以看出,全世界圣教会,所有歌词与音乐两方面的古有产品,是何等充分的被应用;曾费了何等的努力,收揽这两方面最好的代表作品;同时,在国化产品上,取一种向前的观点,希望这一次的收集,可以为中国圣歌音乐未来极大的进步作一先声”[1](P5)。

(二)苗文《颂主圣歌》与《赞美诗》、《普天颂赞》的比较研究

笔者选取的三者的版本分别是:苗文《颂主圣歌》中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会印,1983年;老苗文《赞美诗》中华内地会,1936年出版;《普天颂赞》上海广学会,1936年出版。

通过对三者的比较研究,笔者发现自己新掌握的信息与已有的一些民间资料存有出入。以大松教会内部资料《大松教会“彝文赞美诗”及“苗文颂主圣歌”诗本简介》为例,文中介绍:“1946年,驻葛布奥籍牧师罗伟得召集教会长老、传道、教师共同研讨将《赞美诗》(213首)归类整理,增译部分诗歌和四声部,出一本新版诗歌苗文《颂主圣歌》,各长老、传道分别选择后集中定稿。这次新增的62首选择诗歌中,有时任黄石板教会传道杨马可的杰作4首:即第4首、第117首、第225首、第227首第二调……”。就此段内容,笔者通过对苗文《颂主圣歌》里275首圣歌的逐一比对发现:

1、《赞美诗》里的作品不是 213首,而是 216首,其中第3首、第101首、第72首分别有两首圣歌。

2、苗文《颂主圣歌》275首作品实为277首,其中第50首、176首分别包含有两首圣歌。

3、苗文《颂主圣歌》只收录了《赞美诗》里的170首圣歌,而非216首全部继承,因此,苗文《颂主圣歌》实际增补了105首,而非62首。

4、苗文《颂主圣歌》中第4首保留了《赞美诗》里的第 3首第 2曲“Praise to the Trinity”,曲调名为“kopu”,可证此曲确为葛布大花苗教徒所作,但是第 117首是源自《赞美诗》第62首“She only touched the hem of His garment”,曲调名“Healing”。

5、第227首没有第二调,圣歌“I’m but a stranger here”曲调名“Rosalie”,此曲与内地会《颂主圣歌》1946年版第241首第二调曲目相同,并非杨马可所做。

6、第225首诗歌笔者尚未找到有关信息资料,是否为杨马可所做,尚待考证。

可见民间口述史中的一些信息确实存在一定程度的偏差或与事实出入,作为研究者我们有责任和义务去求证并还原事实,而不是简单地拿来引用了之。

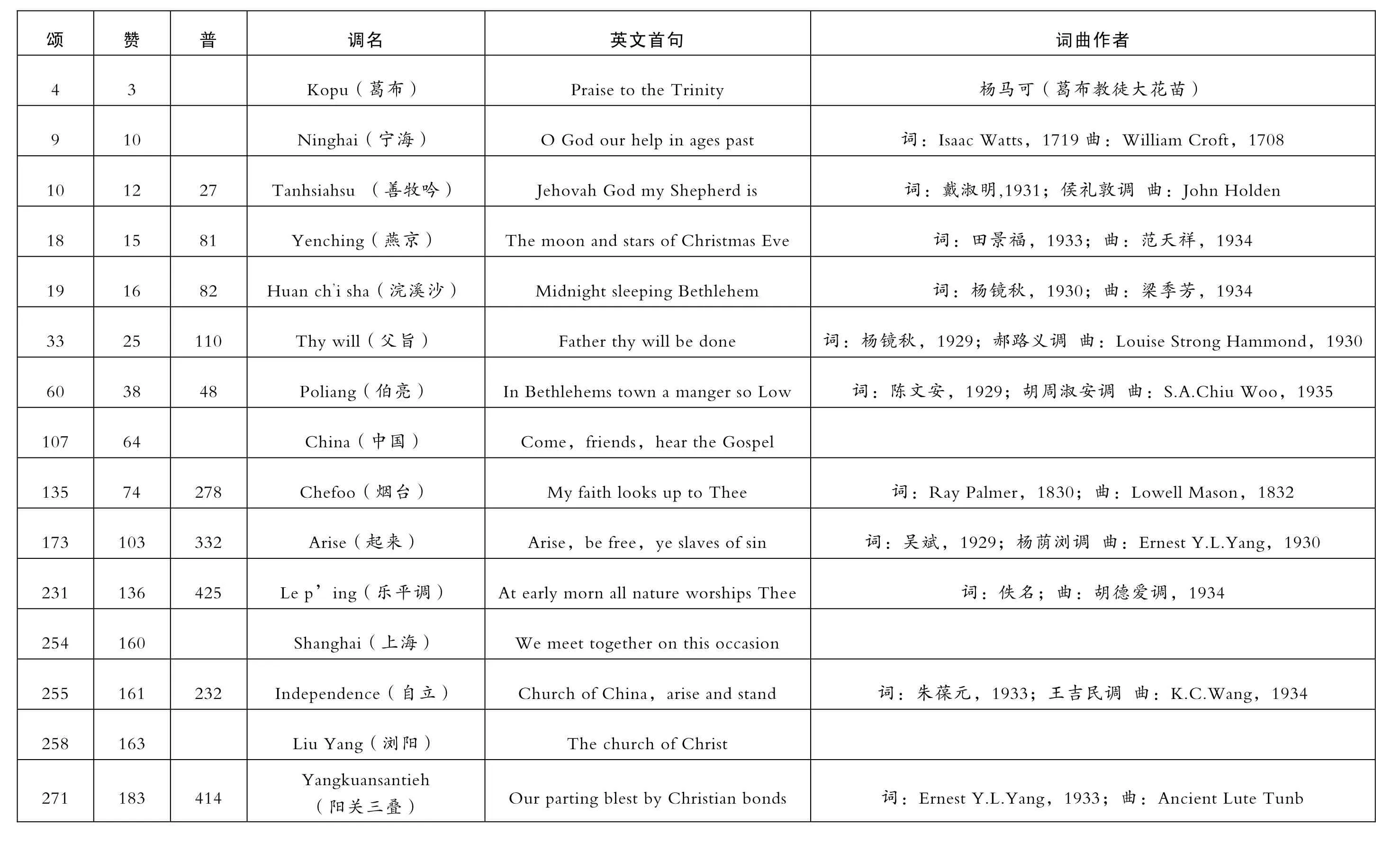

同时,通过三者的对比研究,会发现苗文《颂主圣歌》里的中国曲调元素也是非常明显的(见表格)。

苗文《颂主圣歌》中国曲调作品共15首,全部继承自它的成书基础《赞美诗》。15首中国作品中有11首与《普天颂赞》相同,重合率达到 73%。据《基督教葛布教会百年史》记载,黔西北大花苗葛布教会编译的《赞美诗》成书于民国二十八年(1939年),而《普天颂赞》出版于民国二十五年(1936年)。笔者推测,葛布教会编纂的《赞美诗》在成书的过程中是借鉴了《普天颂赞》的,且还收录了其它一些流行于内地基督教会的中国曲调的赞美诗作品。这些古老的苗文赞美诗本从侧面传递出某种历史的信息:彼时,在中国遥远西南边陲的一个苗族部落的基督教会与中国内陆地区基督教会之间的密切关联与互动。

通过比对研究,笔者还发现在苗文《颂主圣歌》中除了中国音乐元素外,还收集了来自德国、西班牙、意大利等欧洲国家的音乐作品:

1、苗文《颂主圣歌》中的德国作品有:第21首“Silent night holy night”,Joseph Mohr词,Franz Grüber曲;第31首“When I survey the wondrous cross” Isaac Watts词,Edward Miller曲;第167首“Take my life,and let it be”莫扎特曲。

2、苗文《颂主圣歌》中的西班牙作品有:第 85首“Holy spirit dwell with me”。

3、苗文《颂主圣歌》中的意大利作品有:第 3首“Come,thou almighty King”,佚名词,Felice de Giardini曲。

苗文《颂主圣歌》277首曲目与《普天颂赞》重合75首,与《赞美诗》重合170首;改编为四声部作品共26首,其中只有3首与《普天颂赞》曲目相同,这说明苗文《颂主圣歌》里的作品包括这些四声部作品还有其他的诗本来源,通过比对查找,除《普天颂赞》和《赞美诗》之外,其诗歌的主要来源还包括:内地会《颂主圣歌》1946年版(24首)、美国公理会《颂主诗歌》1985年版(四声部)、《协和颂主圣诗》等。此外,苗文《颂主圣歌》与《普天颂赞》同名不同调的圣歌还有:赞89-普 313、赞 90-普 282b、赞 110-普 303、赞 122-普 356、赞 134-普 161、赞 152-普 193。

三、黔西北苗族基督教赞美诗记谱法研究

“波拉德字母谱”⑥广泛流传于滇、黔、川边的苗族社会,以大花苗族基督教信徒为主要传承载体。

颂赞普调名英文首句词曲作者4 3 Kopu(葛布)Praise to the Trinity 杨马可(葛布教徒大花苗)9 10 Ninghai(宁海)O Godour help in ages past 词:Isaac W atts,1719曲:W illiam Croft,1708 10 12 27 Tanhsiahsu (善牧吟)Jehovah Godmy Shepherd is 词:戴淑明,1931;侯礼敦调 曲:John Holden 18 15 81 Yenching(燕京)The moon andstars of Christmas Eve 词:田景福,1933;曲:范天祥,1934 19 16 82 Huanch,i sha(浣溪沙)Midnight sleeping Bethlehem 词:杨镜秋,1930;曲:梁季芳,1934 33 25 110 Thy will(父旨)Father thy will be done 词:杨镜秋,1929;郝路义调 曲:Louise Strong Hammond,1930 60 38 48 Poliang(伯亮)InBethlehems town a manger so Low 词:陈文安,1929;胡周淑安调 曲:S.A.Chiu W oo,1935 107 64 China(中国)Come,friends,hear the Gospel 135 74 278 Chefoo(烟台)Myfaith looks up to Thee 词:Ray Palmer,1830;曲:Lowell Mason,1832 173 103 332 Arise(起来)Arise,be free,ye slaves of sin 词:吴斌,1929;杨荫浏调 曲:Ernest Y.L.Yang,1930 231 136 425 Le p’ing(乐平调)At early morn all nature worships Thee 词:佚名;曲:胡德爱调,1934 254 160 Shanghai(上海)We meet together on this occasion 255 161 232 Independence(自立)Churchof China,arise andstand 词:朱葆元,1933;王吉民调 曲:K.C.W ang,1934 258 163 Liu Yang(浏阳)The church of Christ 271 183 414 Yangku关an三santieh(阳 叠)Our parting blest by Christianbonds 词:Ernest Y.L.Yang,1933;曲:Ancient Lute Tunb

1905年,英国循道公会传教士伯格里Samuel Pollard(1864年-1915年)在中国西南边陲省份贵州威宁县石门坎建立“石门坎教会”,并首创了苗族文字和记谱法。19世纪末至20世纪初,流行于中国的西方赞美诗歌本多采用字母谱、工尺谱、线谱、简谱,赞美诗的歌词虽原文相同,但是中文译本各异。这些诗本对信教的苗胞来说“均不识其音,不解其意”。于是,传教士伯格里等人结合“苗文”和英国古老谱式“sol-fa谱”(又称“字母谱”)创制了一套专门服务于苗族教会的特殊记谱法。这套特殊的记谱法与“sol-fa谱”之间有着千丝万缕的关联,那么,在解读“波拉德字母谱”之前,先弄清楚这套古老的西方谱式。

(一)“sol-fa谱”的基本辨识规则

关于,我国第一本《音乐辞典》[2]对“sol-fa谱”的解释为:

“Tonic sol-fa(英)首调唱法(梭法谱式)是一种简易的流动do音视唱法,19世纪中叶发源于英国,瑞士女子葛洛薇(Glover,1785-1867)初创,国务委员寇尔温(Curwen,1816-1880)完成”。[2](P473)

首调唱名法发音规则:“无论何调主音均唱 doh,上主音唱ray,中音唱me,下属音唱fah,属音唱sol,下中音唱lah,导音唱te(国语读如:多,来,米,法,梭,拉,替);升高半音时,韵母一律改换e音,升doh唱作de,升ray唱作re,升fah唱作fe,升sol唱作se,升lah唱作le(国语读如:地,瑞,非,西,利);降低半音时,韵母一律改换a音,降te唱作ta,降lah唱作la,降sol唱作sa,降me唱作ma,降ray唱作ra(国语读如:泰,赖,赛,麦,来);曲调小音阶上行时,升fah则唱作ba(国语读如:拜)”[2](P473)(见谱例)。[3](P62)

首调唱法记谱规则:“d代表 doh,r代表 ray,m代表me,f代表fah,s代表sol,l代表lah,t代表te;d’、r’、m’……代表高八度音;d,r,m,……代表低八度音;双点表示一拍;单点表示半拍;逗点表示四分之一拍;倒逗点代表三连音;粗纵线表示强拍(即小节线);细纵线表示次强(即半小节);腰间横线代表延音;下方横线代表连线;空白地位则表示休止(注:括弧内容为笔者添注)”[2](P473)(见图 6)。

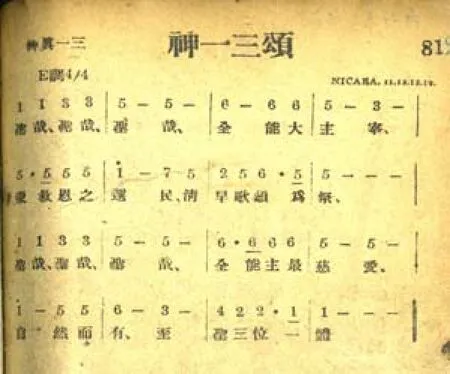

图6.《颂三一神》又名《圣哉三一歌》(sol-fa谱)⑦

笔者是跟随苗族教会诗班的音乐老师先学会了“苗谱”从而认识了“sol-fa谱”,在实际运用过程中,还是会出现辞典中未能提及的情况,现作一补充:

1、还原记号:不做特别标示,没有升降号的音符视为自动还原。

2、双点(:)不仅表示一拍还可以代表一小节里的弱拍。

3、“腰间横线(-)代表延音”,具体的说应该是一个腰间横线代表音延续一拍,两个则代表延长两拍,依次类推。

4、“下方横线(_)代表连线”,正确的说应该是在两个音及两个音以上下加横线表示连线,也就是我们说的连音,单个音符下不加横线。

5、单点号和逗点(.,)表示四分之三拍。

6、倒逗点(‘ )代表三连音,准确的说应该是两个倒逗点(‘‘)表示三连音。

7、“sol-fa谱”里只标示歌曲的调而不标示歌曲拍号,如:2/4拍、4/4拍、3/4/拍、6/8拍等,因此,我们只能判断出这一小节有几个拍,而无法判断作为音符的这些字母d或s是四分音符或是八分音符,所以简单地将它们与五线谱或简谱里的“全音符”、“二分音符”、“四分音符”、“八分音符”、“附点音符”等同起来是不准确的,在“波拉德字母谱”中也是如此。“苗谱只论每小节有几拍,不论以‘四分音符’或‘八分音符’为一拍”[4]。

8、单点和逗号连在一起使用(.,)表示靠近单点号的音的时值为这一拍的3/4,靠近逗号的音则占1/4时值,也可以简单地理解为简谱中的“前八后十六”。反之,如果逗号在前单点在后(,.)在简谱中则可以解读为“前十六后八”。

9、切分音表示为 d .d :—. d

10、双点在小节线之前表示弱起小节 :d|d:—:—:|

11、“sol-fa谱”中能体现的最小音值为1/4,相当于十六分音符,因此,小于十六分音符无法体现的。

以上规则同样适用于“波拉德字母谱”,云南小水井教会同工自创了单点加上逗点(T.T'T)的形式来表示附点三十二分音符,但是并没有在苗族教会中得到普遍的认可和推广。但是,随着近现代创作诗歌数量的不断增加,使用的节奏型也越来越丰富。

(二)波拉德字母谱

弄清楚了西方字母谱(sol-fa谱)的规则后,我们不难发现,看似玄奥的“波拉德字母谱”实际上就是sol-fa谱在中国黔西北苗族社会本土化后的产物,它实质上是一种“变体sol-fa谱”又称“变体字母谱”。[5](P171)

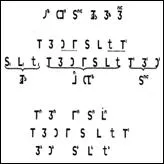

所谓“变体”就是创制人伯格里运用苗文字母中发音与do、re、mi、fa、sol、la六个音高唱名极为相似的六个大写声母:T 、3 、 )、 「、 S、 L替代了“sol-fa谱”里的音符写法而已,而其他的读谱规则几乎与“sol-fa谱”无异(见图7、8)。

图7.《圣哉三一歌》(数字简谱)⑧

图8.《圣哉三一歌》(波拉德字母谱前8小节)⑨

此外,我们还可以通过比对伯格里苗文和波拉德字母谱来窥探苗文和苗谱之间的关联(见图9、10)。

图9. “伯格里苗文”声母(大写)、韵母(小写)表[6]

图10. 波拉德字母谱[6]

不难发现,“波拉德字母谱”里代表音名的符号d r m f s l,和代表音高升降的符号n、ι均来自“伯格里苗文”字母谱里的声母及韵母,这样不仅更便于苗族信徒学习音乐而且歌词与曲谱的配对显得浑然一体、工整有序。

本文摘选自笔者的博士论文《黔西北基督教音乐文化研究》 中的第五章节,是笔者对于1905年-1949年间流传于中国黔西北苗族地区的老苗文圣歌诗本进行的介绍、分析和研究。鉴于学界对于这些散落于民间的百年音乐谱本的综合性研究还尚未有人涉及,笔者的初探难免挂一漏万,不足之处还恳请前辈专家、学者批评指正!

注释:

②书中第3首、第72首、第101首分别包含两首诗歌,因此《赞美诗》里的诗歌总数实为216首。

③贵州省威宁县大松教会信徒朱民富手稿《大松教会“彝文赞美诗”及“苗文颂主圣歌”诗本简介》,未发表。

④书中第50首、第176首分别包含诗歌两曲,因此,苗文《颂主圣歌》的实际歌曲数目应为277首。

⑤此写本是 760年唐代僧人景净翻译的635年阿罗本传入中国的景教经文。是景教徒敬拜时颂念的《荣福经》、《赞美经》;“三威”指圣父阿罗诃、圣子弥施诃和圣灵净风王三位一体。1908年法国汉学家伯希和在敦煌鸣沙山石室发现原书并窃走,现藏巴黎国家图书馆。

⑥“波拉德”或“伯格里”是传教士Samuel Pollard(1864年-1915年)姓名音译的两种不同叫法。

⑦原图影印自 sol-fa谱《颂主圣歌》之“颂三一神”又称“圣哉三一歌”,中华内地会,1921年版。

⑧原图影印自《颂主圣歌》,中华内地会,1946年出版。

⑨原图影印自《赞美诗》,中华内地会,1936年出版。

[1]中华基督教会、中华圣公会、美以美会、华北公理会、华东浸礼会、监理会授权编订印行.普天颂赞·序言[M].上海:上海广学会出版,民国二十五年(1936年).

[2]王沛纶编.音乐辞典[Z].香港:文艺书屋印行,出版年代不详.

[3]斯 坦利 · 萨迪主编.The New Grove Dictionary of Music and Musicians(第6版第19册)[Z].伦敦:麦克米伦出版社,1980.

[4](苗族)东丹干.关于苗族基督教歌谱之我见[J].贵州民族研究,1992(3).

[5]陶亚兵.中西音乐交流史稿[M].北京:中国大百科全书出版社,1994.

[6]云南省基督教三自爱国运动委员会编.苗文颂主圣歌[M].云南省基督教协会印,1983.