社交媒体公益信息传播框架探析

——以“罗一笑事件”为例

■ 付晓静

一、框架提出

最新的受众观将受众视为一个或多个(社交网络)的成员,他们彼此意识到对方的存在,并相互影响各自的行为。①

微博微信这类社交媒体正体现出这样的受众观。两大社交媒体都有广泛活跃的用户,他们彼此影响,相互联结,在信息的扩散中显示出强大的群体行动力。许多公共事件都率先在两微平台进行传播,在受众的不断扩散中成为全民“刷屏”的热点事件。社交媒体平台不仅仅是信息传递空间,更凝聚庞大而活跃的用户量,成为群体的行动空间。这其中,围绕公益信息传播而产生的群体公益参与,格外引人注目。可以说,在社交媒体的助力下,公益传播开始走向草根化、社会化、公共化,公益参与也突破了以往的诸多壁垒,成为群体公共行为的一种显性选择。微博微信等新媒介平台的出现,使技术赋权与社会赋权成为可能。许多公益组织借助新媒介平台实现结构性转变,与受众建立起多样化的互动机制,而个人直接在社交媒体中发起公益筹款也成为可能。在这种去中介化的趋向下,公益传播主体与传播客体之间的界限日益模糊,社交网络的结构特性也极大地促进了公益信息的扩散,不断出现因公益事件而聚集的社交媒体群体行动,展现出普通受众参与公益的情感与信任力量。

当然,在诸多公益信息传播案例中,只有少数才能引起广泛注意并获得捐款。如果从中选取典型个案进行剖析,显然具备极强的示范效应。2016年罗尔为女儿罗一笑求助事件(以下简称罗一笑事件)无疑是最佳解剖个案。

罗尔是深圳一个媒体人,女儿罗一笑不幸患上了白血病,他在自己的公众号中写了许多文章记述女儿得病后的过程。2016年11月25日,罗尔写的一篇《罗一笑,你给我站住》开始刷爆朋友圈。11月27日,深圳小铜人公司老板刘侠风整合罗尔文章在该公司公众号“P2P观察”中推送,两人约定,文章赞赏所得收入全部归罗尔所有,读者每转发一次,小铜人公司都会捐赠1元,下限2万,上限50万。其后,整合后的文章《耶稣,别让我成为你的敌人》3天内达到百万阅读量,转发54万次。罗尔获得的捐款、包括微信赞赏等,短短几天达到260万。然而,12月1日,有消息陆续爆出,罗一笑治疗费用多数已被医保报销、罗尔本人有三套房等,这些信息使舆论出现大反转,无数人质疑这是个“带血营销”。在强大压力下,罗尔与小铜人公司发表声明致歉,表示要将网友捐款全部拿出成立公益基金,其后微信平台发表声明,260万捐款原路退回网友。

据微信官方统计,《罗一笑,你给我站住》是2016年朋友圈影响最广的文章,是一个罕见但又典型的“病毒式”传播案例。传播范围之广,影响力之大,在微信公众号历史上也是前所未有的:从 2016年11 月 25 日发布到 30 日事件告终,其转发数达上千万。②

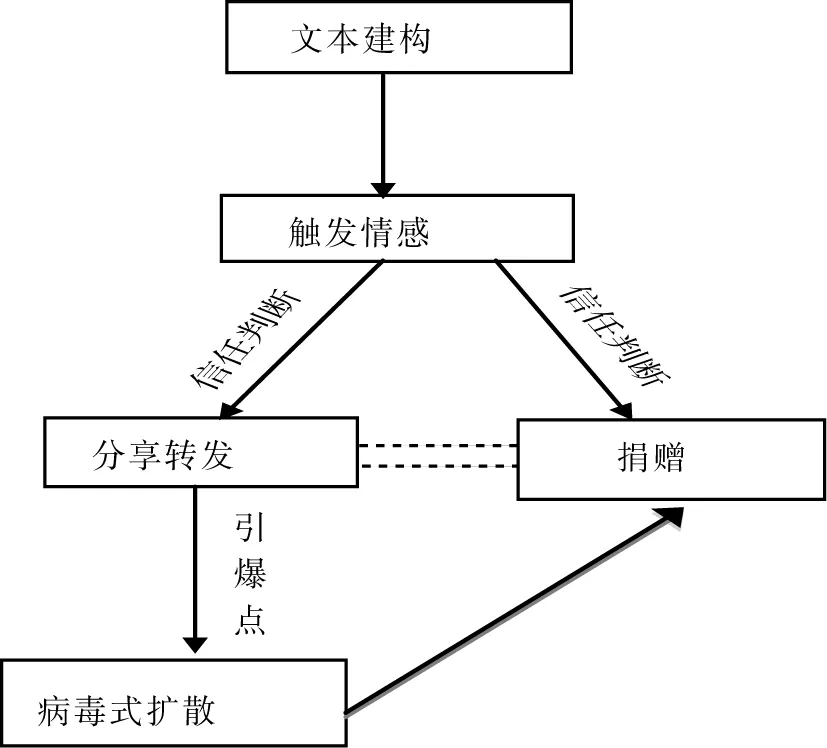

罗一笑相关文章的二次传播效应极强,用户通过朋友圈、聊天窗口进行分享,形成了较长的传播路径,这是其它热点事件所无法比拟的。可以说,这一事件典型呈现了受众的相互联结与相互影响。从罗尔撰文到受众情感被激发开始主动扩散、踊跃捐款,甚至包括其后事件反转,罗一笑事件的整个传播链条都验证了公益信息、特别是带有筹款目标的公益信息社交媒体传播的特征。那就是受众在触发情感基础上做出信任判断,并借助社交媒体的传染效应实现信息的扩散。由罗一笑案例可以发现,情感与信任是影响公益信息传播的关键要素,据此,本文尝试总结出可以推广到社交媒体公益信息传播的一般分析框架,进而探寻社交媒体环境下公益信息扩散的结构逻辑。具体框架如下:

图1 社交媒体公益信息传播分析框架

在这一分析框架中,情感与信任被置于关键地位进行关照。情感是公益信息扩散的基础,是激发受众公益参与的源泉,信任判断则构成了公益参与者现实行动力的起点,是此框架的关键性影响变量。从某种程度上看,情感因素决定着信任的有无和强弱,这两者相互联结,共同构成社交媒体语境下公益信息扩散的框架体系。受众的信任判断会产生两种行为,一种是直接捐款,另一种是对公益信息的分享转发,这两种行为只是公益参与者的个人选择,有时两种行为会同时集合于一个参与者身上,有时也会分开。当然,公益信息传播还离不开社交媒体的传染效应,在信息传播中若有“引爆点”出现,则此信息可能“病毒式”扩散,从而进一步加大信息传播广度,再次促进捐赠。需要指出的是,分析框架中“分享转发”与“捐赠”两个行为间是虚线连接,因为受众分享转发后并不必然会捐赠,而捐赠者也不一定必然会分享转发,因此两者间的连接是一种可能性情境。

二、文本建构:触发情感

在社交媒体信息扩散中,包含情感成分的内容,更有可能被分享。公益信息要达到最终目标,触发人们的情感并愿意分享,是吸引受众注意力的基础。在这个过程中,建构一个能激发受众情感的文本是首要任务。

一直以来,文本被广泛地理解为是意义的载体,它包括了图像、对话和人工产品。20世纪80年代,将媒介视为文本的人文研究也逐渐在其接收研究中将更多的外在注意力放在受众身上。在信息的扩散过程中使用者不仅与文本进行交流,而且还通过文本与其它使用者交流。③

在社交媒体环境中,公益信息传播者可以自主建构一个文本,通过文本与受众进行交流。他们会利用各种话语策略来触发受众情感,进而扩散信息。

人是最具情感的动物。“人类的认知、行为以及社会组织的任何一个方面几乎都受到情感驱动。”④表面上看,情感与个人私密体验和身体生理变化密不可分,具有强烈的个人性,但从社会总体结构来看,情感更是社会建构的“事实”。按情感社会学的观点,“情感"是一种社会结构的产物,它是社会性的。⑤

在公益筹款信息传播中,筹款者通过文本建构传递出的多是“悲情”,这种悲情表达的源头往往与当前中国转型期的诸多社会矛盾与文化体验纠结在一起,比如因经济贫困导致乡村儿童吃不上午餐、上不了学,因长期处于粉尘等环境下工人患上了尘肺病,因生态环境问题产生的各类病患等等,他们向外求助的背后又折射出现有社会保障体系不健全、因病致贫等诸多问题。因此种种,公益信息传播者的悲情表达也就有了广泛的受众认同与接受的传播环境,与社会情绪产生了契合,形成了社会建构的意义。传播者希望通过悲情表达来激发受众的同感或同情,促使他们分享信息或实现捐赠。同情是一种集体性情感,亚当·斯密认为“同感”或同情是社会生活的核心。他认为,我们对他人的痛苦产生移情的体验,从而使自己被这种想象感动。人类的痛苦会产生出一种不可言说的道德情操。人们都有同情的能力,也可以成为被同情者。尽管前者要比后者好一些,同情却是一种社会及生活的道德黏合剂。⑥

在罗一笑事件中,有两个被广泛分享的文本,《罗一笑,你给我站住》《耶稣,请别让我做你的敌人》。这两个文本互为印证,再融合受众的分享交流、媒体的报道跟进、网友的跟贴点评等,形成了一个强大的文本矩阵,使罗尔“卖文救女”的信息迅速扩散开来。在这一过程中,最初的两个文本无疑有效激发了受众的同情感。

有学者指出,新媒体提供了一种新的社会讲述形式,仍然由少数文化程度高的人主导。⑦按这一说法,讲述能力很重要。罗尔作为一个文化人或媒体人,不论是哪个身份,其标签都是“卖文为生”,他的讲述能力都超越了一般传播者。在《罗一笑,你给我站住》这篇文本中,罗尔建构了一个爱女之深的绝望父亲形象,朴素简洁的文字中,他没有渲染自己的穷困窘迫,通篇提到的是对女儿深深的爱,充溢着女儿患病后父亲那种痛彻心肺的悲伤与无助感。

另一篇由罗尔好友整合发布的《耶稣,请别让我做你的敌人》,则集中描述了罗尔的拮据与窘迫,一个穷困文人上不能照顾老父,下不能为上大学的儿子提供经济支持,5岁女儿突患白血病更让他的家庭雪上加霜,然而即便在此情景下他也不想占用社会资源让别人捐款。

以上两个文本相互联系,共同构成了一个互文性产品,文本的核心就是“一个落魄文人面对女儿患病后的痛苦与无助”。这种悲情建构无疑能有效触发人们的情感,这是任何公益筹款信息想要获得受众注意力的关键。但罗尔传递的悲情又是克制的,不会过分煽情,正因如此,才有了更强的打动人心的力量。作为受众,在阅读中很容易代入自身体验,谁家没有孩子,谁又能拒绝一位“卖文救女”的父亲呢?罗伯特·弗兰克曾指出,情感可以解决行动者对集体目标和社会价值的承诺问题,因为当情感,如爱和同情进入社会情境后,它们将对自我兴趣和自我满足行为给予调整,培育助人行为。久而久之,当助人行为成为互惠性的时候,一个对社会承诺而不是一群自我个人的群体形成了。⑧这就是公益参与者的情感动因。当公益信息触发了受众情感后,人们的利他助人之心也被激发,从而主动在社交媒体中积极分享或者进行捐赠。受众在微博微信中转发,实际上也是通过文本与其它使用者进行交流,代表了个人的信任判断。受众在转发时,一般不会对信息进行核实,因为“社交媒体是受交流引导的,而不是受信息驱动的。参与交流是首要的动机,情感的维度至关重要。”⑨社交媒体提供个人化的内容,使个人在公开的语境中展露隐私,在私密的语境中公开。⑩发起公益筹款的个体,其实都是在进行自我袒露,接受公众评判。在这一过程中,他们建构的文本能触发受众情感,是成功的首要因素。

情感社会学家通常把高兴、恐惧、愤怒、悲伤作为人类普遍的情感。这四种情感中有积极情感,也有消极情感。人们追求某种行为,是因为它能够产生积极(情感的)结果,而回避这些行为,是因为它将导致消极(情感)的后果。情感社会学研究先锋之一肯珀曾将情感区分为两种:融合情感,把群体成员联系在一起;分化情感,保持群体成员之间的区分。融合情感通常是积极的情感,如爱和自豪。而分化情感通常是消极情感,如恐惧和愤怒。按这一观点,公益传播借悲情文本建构激发出人们的一种融合情感(如爱心),但一旦出现信息失真,就有可能转化为分化情感(如愤怒)。无独有偶,有中国研究者运用大数据分析了微博中人们的情感传播,发现愤怒是最易传播的情感。在罗一笑事件中,最初受众在阅读相关文本时产生的是一种具有悲伤意味的同情怜悯,他们以转发或捐款等方式来帮助罗一笑,其背后隐含的是受众助人为“乐”的积极情感。然而当事件反转后,受众发现罗尔似乎并不“穷”,不论是捐款者还是转发者都会大呼上当受骗,同情之心瞬间被愤怒之情所代替。愤怒是一种消极的情感,它具有极强的信息穿透力,它将直接导致人们对公益信息的怀疑甚至做出不信任的判断,进而带来受众的分化,减少公益参与。其实,人们对公益信息真伪的敏感,本质上是对社会信任机制的极度敏感。因为,信任是公益信息正向传播的关键,也是公益参与的关键。

三、信任判断:关键性变量

在社交媒体公益信息扩散的分析框架中,从情感触发到分享转发及至捐款,最关键的影响变量就是信任判断。所谓信任判断,是对信息真实性的一种确定性认可,也是公益参与的关键一环。在微公益中,公益参与者愿意付出的行动成本与感知的信任程度是一致的。有研究发现信任程度越高,捐赠的频次和金额都会随之增加。可见,信任是公益传播与个人公益参与行为之间的桥梁。

有关信任内涵,西方学者的界定见仁见智,莫衷一是。然而无论哪种表述,都基本上认可信任总是与风险并存,这种风险来自于不确定性(uncertainty)。从这一角度看,信任的本质是试图将不确定性确定化,是对不确定性带来的风险的一种承担意愿。这种感知是主观的,受到信源、媒介资讯以及受众本身等客观因素的影响。

信任是社会关系的一个重要维度,包含理性与情感两个方面。人们一方面期望通过信任收获利益,避免风险,另一方面还期望通过信任过程体现忠诚和尊重(情感信任)。信任的最大特征不是理性,而是基于情感。

在社交媒体公益信息传播中,情感占据的比重更大。甚至可以说,因为情感被激发,人们在面对不确定性风险时做出了信任判断,但因为缺少有效的验证过程,一旦相关信息失真,人们的信任便会瞬间坍塌。

其实,我们相信什么,与我们在交往秩序中的位置密切相关,亦即与塑造我们经验的群体和社会网络密切相关。我们在对于文本和他人进行判断时,与我们周围的人分享着共同的标准,因而,我们生活在一个判断的共同体中。社会系统的稳定和延续都依赖于这些共同体,它们提供了一个基础,使我们将他人做出的决定当成合理的来接受,并将自己的自主性让渡给那些值得我们信赖的人。在社交媒体中,人们对公益信息进行信任判断,与朋友圈中他人的转发有很大关系。在这种判断共同体中,我们会将他人的转发等决定当成合理的来接受,并以再次转发的方式来延续这种判断共同体的信任。

韦伯曾经明确指出,中国人的信任并非建立在信仰共同体的基础之上,而是建立在血缘共同体的基础之上,是一种难以普遍化的特殊信任。在互联网时代,基于微信微博这类社会化媒体产生的公益行动,突破了中国社会传统以血缘和地缘为主的熟人信任关系,试图打造一种普遍性的信任。可以说,现代公益不是建立在传统伦理道德基础上的亲友互助,是对“陌生人的伦理”,强调的就是信任合作。那些由求助人自己发起的筹款信息,没有公益组织的担保,依赖的是对发布者信息真实性的信任。在罗一笑事件中,受众之所以在最初传播过程中会给予信任判断,与罗尔本人的形象身份认知有很大关系。在人们印象中,罗尔就是一个落魄文人形象,女儿生病无力救助,只能“卖文救女”。受众对于罗尔的形象认知,与既有文化体验中困窘的文人形象是一脉相承的。当然,所有的前提都基于“罗尔真的很穷困”这个判断。只有当求助对象悲惨而穷困,人们才愿意为之捐助,一旦后续信息颠覆了人们的判断,这种信任将不复存在。

科尔曼认为,信任是我们对既往行为知晓的基础上做出的对“未来的赌注”。我们和他人的内在心智过往经验决定了不同情境下我们对风险的评判。所有的行为都包含有某种程度上的不确定性——即便是最日常的行为也是如此。

在公益信息传播中,受众最担心的不确定性风险就是信息不实。由于缺少社会系统的支持,人们对陌生人的信任是非常脆弱的。罗一笑事件之所以引发广泛的舆论关注,成为公益信息传播的标志性事件,与这一事件信息反转有很大关系。当本应“穷困”的罗尔被揭露出家有三套房后,人们发现被骗了,支持信任的链条瞬间断裂了。

社会信任是无数个体信任的集合,个体将信任视为应对外部风险的一种简化机制,这就意味着个体在作出信任判断的同时,还需承担信任背后潜在的风险及危机。由个体来进行信任判断,其实成本很高,如果由具有公信力的机构或系统来进行担保,就可大大降低这种成本。现代社会中,大众媒体是充当信任关系的中介人,他们对事实进行全面真实的报道,就是在承担信任担保的功能。但随着社交媒体的崛起,受众拥有了自主的传播权力与传播渠道,传统媒体作为信任中介的角色似乎被弱化了。仔细分析罗一笑事件的传播链条,我们发现,本应担当普遍信任的大众媒体在这一过程中是被动的。罗一笑事件在网上开始发酵后,有媒体进行了报道,但他们并没有马上去寻找信源核实,而只是将微信平台上的事件进行了描述,其后的爆料与反转,都来自于微信朋友圈中所谓的知情人,传统媒体再来跟进,反而凸显出被社交媒体牵着走的尴尬。

以微博微信为代表的社交媒体确实跨越了时间、空间的阻隔,拓展了公益的边界,将捐助去中介化,使人人可公益成为现实;但与此同时,社会化媒体也放大、加深了信任危机。人们身处信息化海洋中,每分钟都有热搜事件,每刷新一次手机屏幕都会有新动态。人们不必费心思考,懒得核实,只需轻点屏幕,在移动支付极其便利的情况下,捐款有时甚至只需要一秒钟。在群体传染的氛围下,人们有时是爱心泛滥“无远弗届”,但稍有反转,又会马上感觉上当受骗,感慨“下次再也不相信了”。信任是对他者无保留的托付,但在当前这种信息剧烈变动的环境下,“义无反顾”变得越来越艰难。

四、社交媒体的传染效应

交流环境对人们判断信息的可信性具有至关重要的影响。在社交媒体环境中,不论是强连接的微信平台,还是弱连接的微博平台,其基于关系空间而形塑的多点传播结构都会对信息扩散产生强大的传染效应。这种社交媒体的传染效应,是公益信息扩散至更多用户的加速器。身处信息群体“传染”过程中,人们往往沉醉于群体性公益情感氛围中,而忽略了实际的潜在风险。

社交媒体改变了传统的一对多的大众传播路径,多点传播网络架构正在形成,每一个用户都是传播节点,他们能够根据个人的判断选择接收、发送或忽略、阻滞信息传递。其中有一类用户具有发达的社会资本,活跃度高,信息传播能力强,他们就会成为所谓枢纽节点,担当信息传递的加速器和放大器,从而激活更多的节点。在公益筹款信息的传递链条中,如果这种“枢纽节点”乐于转发分享,将会对信息突破群体区隔发挥重要影响。从微博平台来看,所谓枢纽节点就是大V,他们是两级传播的核心点,他们有不同的身份角色,但庞大粉丝群体赋予了他们意见领袖的地位。一旦这些大V转发了某条公益信息或参与了某项公益行动,都会成倍放大信息传递的范围,就像一个扩音器一样迅速扩散信息到各个角落。而微信平台意见领袖一般都是朋友圈中具备广泛社会资本的“能人”,他们具有较高的信息活跃度,同时与其它好友保持一定的人际互动,再加之彼此的情感累积,这样就会充分发挥“枢纽节点”的作用,促进公益信息的二次传播。

社交媒体的这种多点传播结构与关系空间结合在一起,共同促进信息的扩散与“传染”。社交媒体在产生之初,就以连接关系为目的,它是一种交流的媒介,建造了一个关系空间,表达媒介转换日常经验和社会空间形塑的作用。在这一关系空间中,每个人在发送个人动态或转发信息时,其实都是为了满足自身的动态需要,包括随时保持接触的需要、获取信息的需要、接触他人的需要、维持在公共领域里在场的需要,以及挑选和屏蔽的需要,结果就产生对他人选择性注意和不注意。而这种选择性注意或不注意,与彼此间的关系强度有很大关系。

社交媒体环境中,人们越沉浸其中,就越易受他人影响。罗一笑事件起始于微信平台,微信是一种高密度的网络,朋友圈中的成员都彼此联结,互动频繁,这样他们就有可能交换包括情感在内的资源,从而提高了群体团结,维持了网络的密度。社交媒体中人们进行信息共享,实际上是一种以相互信任为基础的互惠交换关系,有助于彼此间产生积极的情感,增加信任强度。转发信息,是常见的情感资源交换的互惠手段。这种转发,实际对其它人造成一种“推荐”效应,进而引导那些还没看过的人去关注,并再次转发,从而促成了一种扩散与传染。在罗一笑事件中,早期转发求助信息的人实际上就扮演了意见领袖的作用,尽管信息传播的链条无法在微信空间中追根溯源,但早期转发的人必定会影响那些关系强度很高的好友跟进,如果转发的人越来越多,在朋友圈中产生刷屏现象,就会突破朋友圈中不同群体潜在的区隔,引导更多人参与到这种信息流动过程当中,形成一种热点议题,并产生群体传染效果。这种群体传染的背后,是社会情感的表达。借助社交媒体的传染效应,个人情绪得以社会化,而其他分享转发的人群则从中找到了共同的社会情感,从而进一步促进信息的传染。

公益信息的传播,需要制造这种群体传染效果,而个体参与公益信息流动,既是情感激发的反应,也是在社交网络中维持关系的需要,亦是维持在公共领域里“在场”的需要。

另外,还需要注意,公益信息虽然不具有特定事件属性,有利于让更多人参与传播进程中,但最终能否实现广泛扩散、甚至出现“病毒式”扩散,关键在于社交网络中各个成员所作决定的积聚效应。这种积聚能产生效果,要有“引爆点”出现。“引爆点”或来自于传播者的一个匠心设计,或来自于某个或多个无意的“附着”。依据英国作家格拉德威尔的“引爆点”理论,一个事物流行开来,至少要具备以下三个法则中的一个:个别人物法则、附着力法则、环境威力法则。分析罗一笑事件,发现其中的“附着力法则”更为突出。所谓“附着力法则”,是指事物本身所具有的优势,能产生深入到用户内心的冲击力。“在适当情况下,总存在一种简单的信息包装方法,使信息变得令人难以抗拒。”罗一笑事件中的“附着力”就是小铜人公司的“转发就捐款”策略。虽然很多人转发的并不是小铜人公司整合的《耶稣,请不要让我做你的敌人》,而是《罗一笑,你给我站住》,但他们转发的动因都是基于“只要我转了,有人就会捐款”。在这一语境范畴内,受众不需要付出金钱成本,只需要动动手指,点击一下屏幕就能助人,这一设计契合了普通人低成本助人的内在本性,激发了多数人的同情之心、仁爱之心,从而成为最终的“引爆点”。

依据微信官方统计,在 11月27 日“P2P 观察”公众号宣布为《罗一笑,你给我站住》的每一次转发捐款 1 元后,这篇文章彻底引爆了朋友圈,高峰期平均每分钟的转发量上万,并在 30 日上午 10 点半左右达到了顶点:88805次,形成了刷屏态势。可惜,随之而来的却是信息反转,又激发了新一轮的刷屏,只不过这次刷屏的后果,是让更多的人开始删除相关信息。公益信息具有强烈的公共属性,要实现最大传播效果,就要尽可能让更多人了解并参与,寻找信息转发的“引爆点”格外重要,但“引爆点”可以引爆同情,也会引爆愤怒,罗一笑事件即是如此。在社交媒体环境中,消极情感相互感染的速度更快,在不断叠加循环累积过程中,人们的情绪可能固化成某种态度判断,从而导致对公益信息的不信任。信任支撑着公益信息在社交媒体中的流动,公益信息扩散的范围越广,对信息真实性的要求就越严苛,任何一点可能的隐瞒或遮掩都会成为潜在的“致命伤”。

五、结语

本文从罗一笑典型个案中抽象出的分析框架,对社交媒体语境下公益信息传播特别是以筹款为目标的公益信息,都具备一定的适用性和解释力,但外推范围如何,还需要继续考察其它个案。本文提出的只是一种相对简化的分析框架,略去了公益信息传播中的某些干扰变量,突出情感与信任的关键影响。但情感与信任作为复杂影响因素,涉及到多学科、多理论层面的考察。比如公益信息传播中的情感触发,除了社会建构意义上的,势必还会涉及生理因素的影响,如何衡量这种生理层面的情感唤醒?需要进一步的心理学理论支撑。作为微观层面的情感,如何与中观甚或宏观层面的集体(公益)行动相联结,还需要更丰富的研究方法与研究视野。

公益参与者的情感唤起,与期望相联。作为公益参与者,期望真正帮助到救助对象,同时也满足自己利他的期望。人们对环境的任何一种认知几乎都可以建立期望,如果期望得到了实现,则产生积极的情感,个体继续朝着这个方向行动;若期望没有实现,则产生消极的情感,迫使个体改变行为。从这个角度看,公益传播激发受众的积极情感,有利于社会整合,但反之,如果公益信息不能保证真实,人们扶危济困的公益期望没有实现,则会产生消极情感,有可能对公益信息产生抵触心理。公益传播是建立在现代性社会的契约关系基础上,激发人们的利他助人之心,以信任合作为纽带进行的。没有信息的真实性作为基础,没有相互间的信任判断与信任合作为依托,公益传播及公益行动就会成为无源之水、无本之木。格兰诺维特曾说过,经济行为是嵌入在社会网络当中的,而这个网络的最重要基础就是信任。对于公益信息传播来讲,发挥公益组织的信任中介与审核作用,建立适应现代公益发展的信任合作机制,是降低公益参与风险与不确定性的根本性手段。而公益信任机制的建立,无疑也有助于社会整体信任机制的确立,这也是公益的重要价值所在。

注释:

② 《微信小秘密:2016 年那些 10w+ 文章是怎么刷爆朋友圈的?》,http://www.meihua.info/a/68635/20170122,2018-01-28。

③ [丹麦]克劳斯·布鲁恩·延森:《媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》,刘君译,复旦大学出版社2012年版,第93-95页。

④ [美]乔纳森·特纳:《人类情感——社会学的理论》,孙俊才、文军译,东方出版社2009年版,第7页。

⑤ 王宁:《略论情感的社会方式——情感社会学研究笔记》,《社会学研究》,2000年第4期。

⑦⑨⑩ [英]詹姆斯·柯兰、[英]娜塔莉·芬顿、[英]德斯·弗里德曼:《互联网的误读》,何道宽译,中国人民大学出版社2014年版,第156、144、151页。