阶层差异的淡化与地区差异的凸显

——西部大学生的学业困境探究

周 序

(1.厦门大学 高等教育发展研究中心,厦门 361005;2.厦门大学 教育研究院,厦门 361005)

高等教育质量建设是目前颇受重视的一个话题,而大学生的学习状况则是高等教育质量的一个重要体现。进入21世纪之后,我国学术界对大学生学习的关注迅速增多,以中国知网收录的文献为例,标题中同时含有“大学生”和“学习”两个关键词的期刊论文,从2012年至今一直保持着每年1 000篇左右的数量。这些研究都旨在对大学生学习状况进行全面、清晰的把握,从而为提高教育教学质量提供参考。可以说,大学生的学习状况,已经成为当前高等教育界最关注的话题之一。

一、大学生学习状况研究的阶层视角及其反思

大学生并非是一个统一整体,而是存在着巨大的个体差异和群体差异。在社会学界,大学生群体内部存在的阶层差异一直是关注的焦点所在。布尔迪厄的文化资本理论、麦克·F·D·扬的知识社会学、伯恩斯坦的语言编码理论均揭示大学生的学习状况受制于自身所属阶级的限制[1]。中产阶级家庭出身的大学生在学习活动中表现更好,而劳工阶级出身的大学生则起点更低,表现更加弱势。由于阶级或阶层差别的普遍存在,因而阶层分析视角在我国关于大学生学习状况的研究当中也被普遍运用。

张玉婷认为,阶层差异是导致大学生教育体验有所不同的原因之一[2],这种体验之所以因人而异,源自于不同阶层学生在经济资本、社会资本和文化资本上存在着的明显差异[3],阶层出身处于弱势地位的大学生面临着累积性分配不公平的现象,即他们在中小学阶段所遭遇到的教育环境和条件方面的弱势,会影响他们在大学里的学习[4],甚至在学生刚一进入大学,这种阶层上的差异就已经开始影响其学习目标的建构了[5]。钟云华研究了不同阶层大学生的学习成绩,发现阶层背景高低与大学生的学习成绩好坏呈负相关关系,“阶层背景越好的学生,取得较好学习成绩的可能性越小,而阶层背景越差的学生,取得优秀学习成绩的可能性越大”[6],但这一结论和国外相关研究结论正好相反[7]。沈洪成和任菲菲从伯恩斯坦的语言编码理论出发,研究了维吾尔族学生在高校当中的学业表现,发现由家庭、阶层、城乡等因素造成的语言障碍,造成了维吾尔族大学生学习过程中的群体区隔[8]。邵明英和李蓓则讨论了新出现的社会阶层,如管理技术人员阶层、个体和私营企业主阶层、自由职业人员阶层等,发现新社会阶层的出现对促进大学生的学习起到了积极作用[9]。

上述研究对我们了解和掌握我国大学生目前的学习状况具有积极意义。这些研究其实是西方社会学理论在中国具体案例当中的运用,证明了阶级或阶层差别并非是一个国别问题,而是具有跨国家、跨民族的普遍性,值得我们重视。但阶层因素并不是直接对大学生的学业过程起作用,大学生的学业表现之所以存在阶层差异,是因为不同阶层具有不同的文化资本,因此来自不同阶层的大学生在学习基础、接受同样知识的难易程度、眼界的开阔性上均有所差别。布尔迪厄强调,家庭文化资本的丰富,可以让学生“以一种不自觉的耳濡目染的方式,在他们的家庭环境中获取了知识”[10]。因此,“阶层差别”是一种表象或者说是方便大家记忆的说法,真正准确的表述应该是“文化资本差别”。

阶层分化无疑是导致不同家庭存在文化资本差别的重要因素,但它不是唯一因素。改革开放之后,我国东西部地区在经济、社会、文化上的差距不断拉大,人才流动的“孔雀东南飞”现象则加剧了这一进程。如果说在社会纵向结构上文化资本存在着阶层差别,那么在横向上还可能存在着地区差别,例如东西部地区之间的差别。已经有研究发现,东西部地区的大学生,由于其家庭在文化资本的数量和质量上均存在着差异,这导致了他们在文化价值观上存在着明显的地区差异[11]。我们据此可以进一步推断说,这些差异也很可能导致其大学阶段的学业表现有所不同,但这种不同究竟在多大范围内存在,程度如何,需要细致研究。纵观已有研究,从阶层差异的角度关注大学生学业表现的较多,但从地区差异角度进行探索的却显得较为欠缺,因此有必要做一次专门、深入的调查。

二、研究思路与工具

本研究从阶层和生源地两个维度对大学生群体进行划分,为了方便比较,遵循结构主义的研究范式,从阶层维度将大学生家庭划分为“中产阶层及以上各阶层”和“劳工及以下各阶层”两个类别。由于两大类别中来自“中产阶层”和“劳工阶层”的大学生人数占了绝大部分,因此后文中简称为“中产阶层”和“劳工阶层”。划分依据参考陆学艺主编的《当代中国社会阶层研究报告》[12]。从生源地维度区分了来自东部地区和西部地区的大学生,来自中部地区的大学生则被排除在统计范围之外。本研究考查了3个衡量指标:学业成绩、学习动机和学习感受。我们将从阶层和生源地两个维度对上述3个指标进行对比分析,以判断文化资本差异在地区层面究竟是否产生作用,在多大程度上产生作用,与阶层差异相较其作用如何。

本研究通过调查问卷来获取数据。

在学业成绩方面,我们记录了两个指标:专业课成绩和大学英语成绩。专业课成绩以2017年春季学期大学生所修专业课程的平均分来衡量,英语成绩则以同一学期大学英语期末考试成绩来衡量。

在学习动机方面,我们以Noels等学者编制的动机问卷为基础[13],编制了《大学生学习动机调查问卷》。原始问卷含有内部动机、外部动机、认同动机和动机缺乏4个指标,考虑到动机缺乏这一指标在逻辑上不能自圆其说,我们在问卷修订时剔除了这一指标。该问卷方差最大化正交旋转后KMO统计量为0.901,Bartlett’s球形检验卡方值为1 201,p<0.001,达到显著,适合进行因子分析。经过3次探索性因子分析,删除了4个在各因子上的负荷量均比较低的条目,得到了一个稳定的因子结构。共提取出3个公因子,分别是内部动机、外部动机和认同动机,3个因子的累积贡献率为66.134%,方差解释率较好,各条目的共同度均在0.5以上。信度检验表明,问卷的总体内部一致性系数为0.887,分半信度值为0.722。3个具体维度的内部一致性系数分别为0.848、0.796和0.762,分半信度分别为0.803、0.745和0.672,信度值均合格。

在学习感受方面,我们以Reeve等人编制的《活动感受问卷》[14]为基础,改编了《大学生学习感受问卷》。该问卷方差最大化正交旋转后KMO统计量为0.906,Bartlett’s球形检验卡方值为1 288,p<0.001,达到显著,适合进行因子分析。经过两次探索性因子分析,删除了2个在各因子上的负荷量均比较低的条目,提取出3个稳定的公因子,分别是愉悦性、主动性和重要性,3个因子累积贡献率为67.023%,方差解释率较好,各条目共同度也都在0.5以上。问卷的总体内部一致性系数为0.919,分半信度值为0.798。在3个具体维度层面,愉悦性、主动性和重要性的内部一致性系数分别是0.944、0.801和0.795,分半信度分别是0.930、0.774和0.688,信度值均合格。

三、研究结果

我们在2017年秋实施了大规模问卷调查,调查范围包括7所高校,共计832名大学生。剔除掉来自中部地区的大学生之后,还剩592名大学生。调查对象涵盖从大二到大四共3个年级。对调查所得数据,用SPSS 16.0软件进行分析。

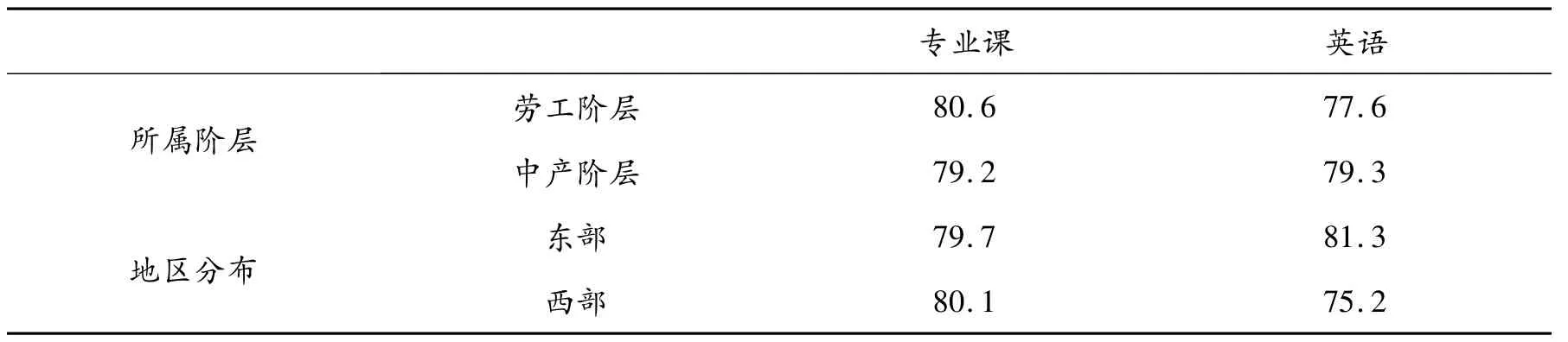

(一)学业成绩比较

我们首先对不同阶层大学生的学业成绩进行了对比。统计发现:劳工阶层的专业课成绩略高于中产阶层,而中产阶层的英语成绩则明显高于劳工阶层。我们也对比了不同生源地大学生的学业成绩,发现东西部大学生在专业课成绩上相差不大,而在英语成绩上则存在超过6分的分差,东部大学生的英语成绩明显高于西部大学生(见表1)。

表1 不同阶层、地区大学生学业成绩比较

我们通过多因素方差分析来检验阶层、地区两个因素对大学生学业成绩的影响,检验结果见表2。

从表2数据当中可知,大学生在专业课成绩上并不存在显著的阶层和地区差异,但英语成绩在上述两个维度上都存在显著差异,且地区差异体现得比阶层差异更加明显。此外,阶层和地区之间还存在着显著的交互作用。LSD多重比较结果显示,来自西部劳工阶层的大学生英语成绩最差,而东部中产阶层的大学生英语成绩最好。

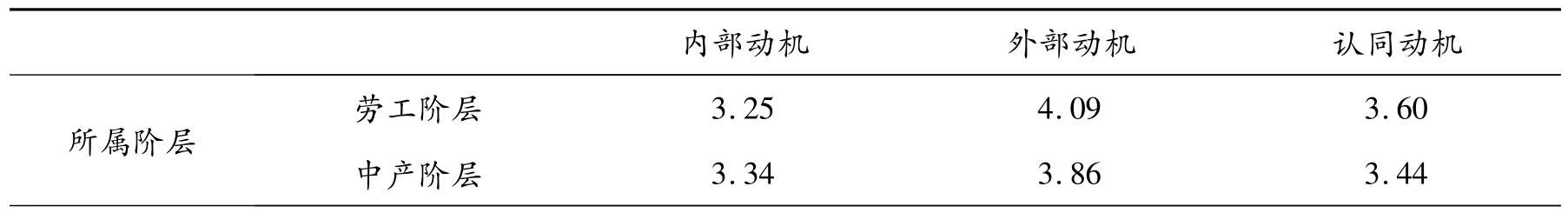

(二)学习动机比较

对不同阶层大学生的学习动机进行对比后发现:在内部动机方面,来自中产阶层的大学生得分略高,外部动机和认同动机则是劳工阶层得分更高。在地区差异方面,来自东部地区的大学生在内部动机和认同动机方面占据优势,西部地区大学生则在外部动机方面得分更高(见表3)。

表3 不同阶层、地区大学生学习动机比较

续表

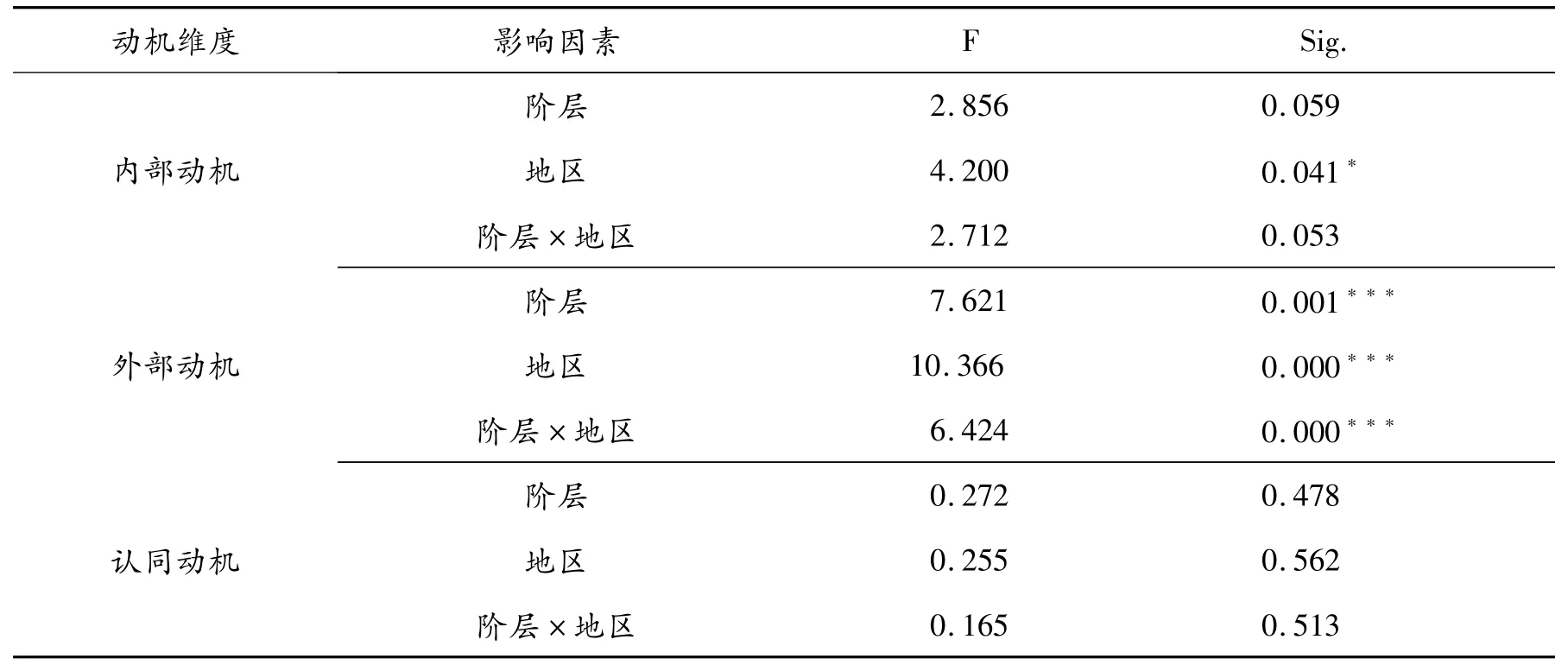

我们通过多因素方差分析来检验阶层、地区两个因素对大学生学习动机的影响,检验结果见表4。

表4 学习动机差异的多因素方差分析

从表4数据当中可知,在内部动机这一指标上,外部动机呈现出显著的阶层差异,内部动机在阶层因素上则表现出边缘显著的状态,而认同动机则不存在阶层差异。从地区视角来衡量,外部动机同样呈现出显著差异,内部动机也从边缘显著状态转变成为显著状态,认同动机依然不存在显著差异。结合均值比较结果来看,中产阶层的大学生在内部动机得分方面显著高于劳工阶层大学生,来自东部地区的大学生在内部动机得分上显著高于西部地区的大学生,西部地区的大学则在外部动机得分上显著高于东部地区的大学生。考虑到地区这一因素在内部动机和外部动机两个维度上都造成了显著差异,而阶层差异仅仅表现在外部动机一个维度上,因此也可以说地区差异对大学生学习动机的影响相对更大。在外部动机方面,阶层和地区之间还存在着显著的交互作用。LSD多重比较结果显示,来自西部劳工阶层的大学生外部动机得分明显高于其他大学生。

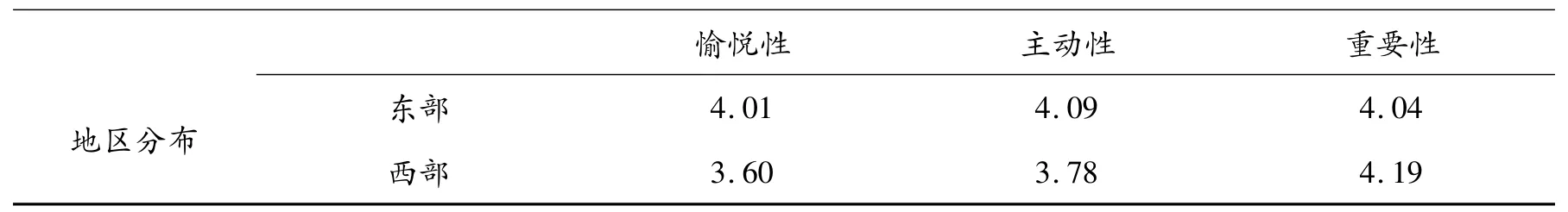

(三)学习感受比较

在学习感受方面,统计数据发现在愉悦性和主动性这两个维度上,中产阶层大学生的得分要高于劳工阶层,劳工阶层学生则在重要性维度上得分更高。同样是在愉悦性和主动性这两个维度上,来自东部的大学生得分要高于西部大学生,来自西部的大学生只是在重要性维度上得分更高(见表5)。

表5 不同阶层、地区大学生学习感受比较

续表

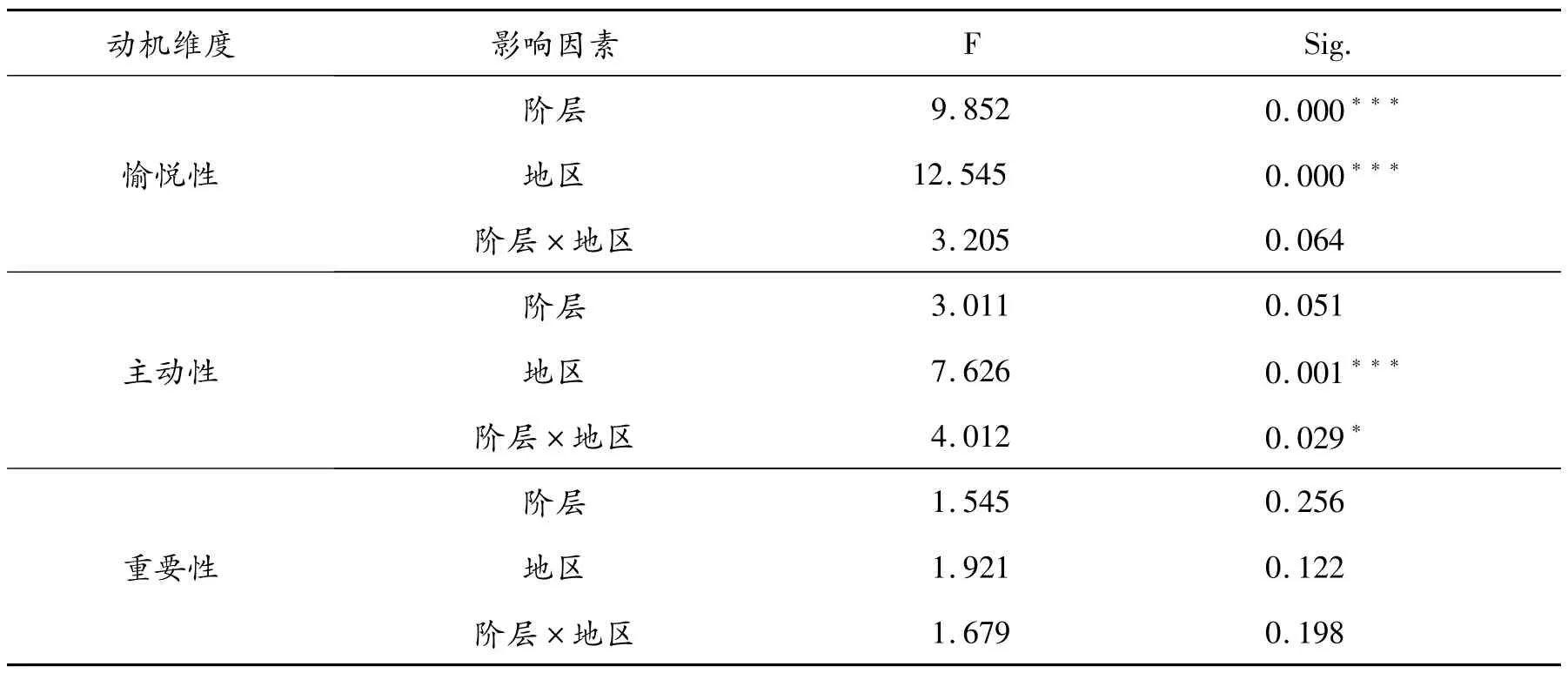

我们通过多因素方差分析来检验阶层、地区两个因素对大学生学习感受的影响,检验结果见表6。

表6 学习感受差异的多因素方差分析

多因素方差分析的结果表明,愉悦性表现出了显著的阶层差异,而主动性维度则处于边缘显著状态。结合均值比较的结果可以发现,在这两个维度上,中产阶层大学生的得分显著高于劳工阶层,重要性维度则并未表现出显著的阶层差异。在地区差异方面,除了愉悦性仍然存在显著差异之外,主动性维度的差异性也从边缘显著状态转而成为极其显著状态,在这两个维度上得分更高的均是东部大学生。重要性维度依然不存在显著差异。此外,在主动性维度上,阶层和地区之间还存在着显著的交互作用。LSD多重比较结果显示,来自西部中产阶层的大学生主动性最高,其次为东部中产阶层,再次为东部劳工阶层,西部劳工阶层垫底。总的来看,在学习感受方面,阶层差异和地区差异同时存在,就差异程度而论(均值和F值大小),地区差异比阶层差异体现得更加明显。

四、结论与讨论

通过对大学生学业状况的3个方面(学业成绩、学习动机、学习感受)的对比,我们可以发现,在英语成绩、学习的愉悦性等几个方面,都同时存在着阶层差异和地区差异,中产阶层和东部地区的大学生得分更高,且东西部地区之间的差异比阶层之间的差异更大。在内部动机和学习主动性两个方面,不存在阶层差异但存在地区差异,东部地区的大学生得分更高。在外部动机这一维度上,同时存在着阶层差异和地区差异,劳工阶层和西部地区大学生得分更高,且东西部地区之间的差异比阶层之间的差异更大。

上述数据明显地反映出两个重要的结论:一是阶层差异已经不再是最凸显的、最引人注目的差异,而是被东西部地区差异取而代之;二是西部地区的大学生在学业表现上普遍处于弱势地位,不仅缺乏学习的主动性和学习愉悦体验,而且较为依赖外部动机,内部动机不足,英语成绩也普遍偏低。

曾几何时,阶层差异颇为引人注目,“消除两极分化”的口号更多地也是针对“剥削阶级(阶层)”和“被剥削阶级(阶层)”而言的。在20世纪90年代以前,源自西方经济学、社会学界的阶层分析视角由于正好契合国内阶层分化明显的社会特征,因而在我国学术界大行其道,在教育领域也不例外。这些研究对我们认识到大学生的学业表现并非是一个单纯的天赋和主观能动性问题,而是受其所处阶层、生活背景的影响有很大帮助,客观上也促进了社会各界在缩小阶层差距、实现社会公平方面的努力,因而值得肯定。时至今日,我国社会阶层之间的差距仍在,但在很多方面已经不像以前那么严重。有人研究了2005—2013年各阶层的幸福感变迁,发现“中下阶层,尤其是农民和无业下岗阶层的幸福感上升幅度远大于中上阶层”[15],这说明在幸福感这一衡量指标上,阶层之间的差距在缩小。教育领域也是如此。有调查发现,自1999年高校扩招以来,我国适龄人口接受高等教育的机会总体扩大,农村考生在农村人口总量减少的情况下,在高考报名、录取方面的实际年均增幅较城市明显,2003年以来进入大学的新生农村生源超过城市生源,“城乡差距进一步缩小”[16]。具体到影响大学生学业表现的文化资本而言,随着网络阅读、手机阅读的兴起,部分文化资本逐渐从“私人拥有”走向“公共空间”,家庭藏书量不再是精确衡量家庭文化资本优劣的依据,“藏而不读、不藏而读”的现象也普遍存在。家庭教育的重要性也得到了更加普遍的认识,劳工阶层的家长虽然文化水平相对较低,但在很多教育理念的了解上并不弱于中产阶级,甚至于他们因为工作负荷没有中产阶层那么重,陪伴和教育子女的时间可能会更多,而不像中产阶级那样已经将超时工作当成常态[17],这也在一定程度上弥补了劳工阶层在文化资本上的短板。因此,虽然阶层差异依然是影响大学生学业表现的一个客观因素,但其影响力在逐渐下降,这一发展趋势值得欣慰。

与此同时,东西部地区之间的差异却呈现出增长态势。有研究发现,东西部地区之间经济增长的差异在不断扩大[18],这种经济增长差距日渐扩大的趋势从改革开放之后就已经开始了[19]。即使后来国家实施了西部大开发战略,西部地区的经济社会获得了长足的发展,但东西部差距并未缩小[20]。在教育领域,关于东西部地区差异的研究并不多,主要集中在教育资源的分布方面。有研究者梳理了自民国以来我国优质高等教育资源分布格局的百年演变,发现东部优质高等教育资源无论是在数量上还是在质量上都长期强于中西部[21]。真正关于地区差异对大学生学业表现的影响的研究还显得较为薄弱。本研究得到的数据显示,地区差异对大学生学业表现的影响不仅存在,甚至这一影响还要大于阶层差异带来的影响。经济社会发展程度的差距,导致东西部地区之间存在着类似于阶层之间的文化资本差异,这导致来自西部地区的大学生在心理健康[22]、文化开放程度[11]、个体好奇心[23]等方面愈发处于劣势地位,从而造成他们在学业上相对于来自东部地区的大学生来说明显地表现不佳。由于在互联网普及程度、数据库建设等方面西部地区均远远落后于东部地区,因此手机、网络等互联网信息工具对西部大学生文化资本的弥补并不如东部劳工阶层家庭那么到位。归根结底,这是一个社会结构变动问题,它不仅是一个社会现象,更是一个将长期持续存在的社会现实。由此推之,西部大学生在学业上的弱势地位也不仅仅是一个教育问题,更是一个社会结构性问题,来自西部的大学生更有可能在学业上陷入困境。阶层鸿沟的缩小和地区之间经济社会发展的愈发不平衡,使东西部地区之间的差异取代了阶层之间的差异,成为大学生学业表现当中更加值得关注的一个问题。

[1] 麦克·F·D·扬.知识与控制——教育社会学新探[M].谢维和,朱旭东,译.上海:华东师范大学出版社,2002:28.

[2] 张玉婷.象牙塔里有高墙——基于大学生高等教育体验的质性研究[J].教育学术月刊,2017(8):50-57.

[3] 王处辉,李娜.当前我国高等教育过程中的不平等研究——基于对某高校农村学生群体的调查[J].清华大学教育研究,2007(4):36-41.

[4] 钟景迅.累积性教育资源分配不公平现象及其影响——以弱势阶层大学生为例[J].南京财经大学学报,2013(2):95-98.

[5] 蔡映辉.我国不同社会阶层大一学生未来目标差异研究[J].国家教育行政学院学报,2009(6):71-78.

[6] 钟云华.阶层背景对大学生学业成就影响的实证分析[J].高教发展与评估,2012,28(2):108-115.

[7] 刘精明.转型时期中国社会教育[M].沈阳:辽宁教育出版社,2004:118.

[8] 沈洪成,任菲菲.语言障碍与隐性区隔:以一所东部高校的维吾尔族学生为个案[J].民族教育研究,2017,28(2):45-51.

[9] 邵明英,李蓓.新社会阶层对大学生学习影响的研究分析——以北京高校大学生为例[J].中国青年政治学院学报,2010,29(5):50-63.

[10]布尔迪厄.国家精英——名牌大学与群体精神[M].杨亚平,译.北京:商务印书馆,2004:36.

[11]童志锋.东西部大学生文化价值观的差异及原因[J].青年研究,2003(2):19-24.

[12]陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002:28.

[13]NOELS.Why are you learning a second language?motivational orientations and self-determination theory[J].Language learning,2000,50(S1):57-85.

[14]REEVE J.Providing a rationale in an autonomy-supportive way as a strategy to motivate others during an uninteresting activity[J].Motivation and emotion,2002,26(3):183-207.

[15]洪岩璧.再分配与幸福感阶层差异的变迁(2005—2013)[J].社会,2017,37(2):106-132.

[16]苟人民.从城乡入学机会看高等教育公平[J].教育发展研究,2006(9):29-31.

[17]苏枫.我的休闲,谁做主——中国中产阶层休闲满意度调查[J].小康,2011(10):52-57.

[18]张衔,程民选.东西部经济增长差异与收敛条件[J].经济学家,2001(4):60-66.

[19]雷鹏.人力资本、资本存量与区域差异——基于东西部地区经济增长的实证研究[J].社会科学,2011(3):53-63.

[20]杨锦英,郑欢,方行明.中国东西部发展差异的理论分析与经验验证[J].经济学动态,2012(8):63-69.

[21]彭泽平,金燕.我国优质高等教育资源分布格局的百年演变——基于民国以来的历史考察[J].教师教育学报,2015,2(3):65-74.

[22]马亚妮,何世杰,宋丽,等.我国东、南、西部3地大学生心理健康状况调查与体育运动等多因素分析[J].体育科学,2002,22(3):134.

[23]王仲明,王根顺.大学生创造个性的区域比较[J].当代教育科学,2009(7):36-39.