湖南湘阴话的双音节被动标记及其类型学价值

蔡旺

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

一、引言

被动范畴是现代汉语中的显赫范畴,被动显赫的突出表现之一就是现代汉语中被动标记的形式及来源具有多样性。据周晨磊[1]的调查统计,现代汉语被动标记主要有来自给予义动词的“给”“乞”“畀”“分”“拨”等,来自使役义动词的“叫”“让”等,来自持拿义动词的“拿”“把”以及来自遭受义动词的“着”“被”等。据《汉语方言地图集· 语法卷》(第 95 张)[2](下文简称《地图集》)显示,汉语方言中存在着大量与给予义动词有关的双音节被动标记。从已有研究来看,除了单点方言著作提及双音节被动标记的一些特点外,目前只有石毓智[3]专文进行了研究。石文认为方言中由于被动式和处置式共用标记,故增加一方的形式长度可以消除表达上的歧义,在标记规律作用下,形式长度往往增加在使用频率较高的被动标记上。“歧义说”具有一定的合理性,但无法解释某些方言中处置式和被动式并不共用标记却也存在双音节被动标记的情况。鉴于此,本文拟以湖南湘阴话为例,从语言类型学、认知语言学和语法化的角度,论证汉语方言中双音节被动标记是句法语义因素综合作用的结果以及给予义双宾语序对双音节被动标记形成的管控作用。

二、湖南湘阴话双音节被动标记的句法语义特点及其形成

双音节被动标记指构成被动标记的形式在语音上对应两个音节,在文字上对应两个汉字。如湖南湘阴话中双音节被动标记最常用的是“送得”“把得”。

(一) 湖南湘阴话双音节被动标记的句法语义特点

1. 双音节被动标记的构成语素特点

湖南湘阴话中双音节被动标记最常用的是“送得”“把得”,就其内部语素而言,“送”“把”是典型的三价给予义动词、被动介词,其中“把”还可充当处置标记。如:

(1) a.送/把本书我。送我一本书。

b.送/把他打嘎两只耳巴。被他打了两个耳光。

c.把鱼吃完!把鱼吃完!

“送/把得”中的“得”在当前湘阴话中已不能单用,也不能充当与事标记。不过,“得”与普通话的“V给”以及古汉语的“V与”类双音节给予动词中的“给”“与”类似。当V是非“给(GIVE)”义语素时,“得”可以使“V得”具备给予义,当V是“给(GIVE)”义语素时,“得”可以使“V得”的给予义得到强化。如:

(2) a.*拿尔—拿得尔 *抢尔—抢得尔 *偷尔—偷得尔 *收尔—收得尔

b. 送尔—拿得尔 把尔—把得尔

例(2a)中,“得”可以后附“夺取(TAKE)”义动词,使得整个动词结构“V得”具备给予义;(2b)中,“得”后附“给(GIVE)”义动词,整个动词结构“V得”在句法上相当于双音节复合动词,类似于普通话中的复合动词“V给”。另外,“与”在普通话中已丧失三价给予义动词地位,不过其“给(GIVE)”义义素在语义滞留原则作用下仍保留在双音节动词如“赠与”“拿与”等中。可见,“得”跟“与”在当今普通话中的地位相类似,虽然它在当前湘阴话中丧失了三价给予义动词地位,但在“V得”结构中保留了“给(GIVE)”义义素,并且在以前湘阴话中极有可能具有三价给予义动词地位。这可以从同处湖南境内的其他方言点得到验证。如:

(3) a.冇得一分钱得我①。(衡阳方言 《湖南方言的介词》)

b.你得本书得我。(衡山方言 同上)

c.佢得支笔得我/得支笔我。(常宁方言 同上)

例(3a~c)中,衡阳方言和衡山方言(前山话)属于湘语,常宁方言属于赣语。这些方言中“得”都具备三价给予义动词用法以及与事介词用法。由此可见,同属湘语的湘阴话中,“得”极有可能曾具备三价给予义动词用法。

综上,湘阴话中的双音节被动标记主要由“给(GIVE)”义语素构成,该“给(GIVE)”义语素在当前湘阴话或以前湘阴话中具有动词、与事介词用法,并且构成双音节被动标记的后一“给(GIVE)”义语素,在动性上一般要弱于前一语素。另外,“把”在湘阴话中兼任处置标记和被动标记,而“送”专任被动标记,二者都可以后附“得”构成双音节被动标记。可见,“歧义说”难以解释“送得”“把得”的形成。

2. 双音节被动标记的句法特点

湘阴话的双音节被动标记主要出现在被动句中,表达主语遭受谓语动词所表示的事件。若以“送得”为例,用NP1表示“送得”类被动句的主语,NP2表示“送得”介引的宾语,VP表示谓语,那么湘阴话中“送得”类被动句最典型的句法结构为“NP1+送得+NP2+VP”,表示“NP1遭受NP2的动作所受的影响”的语法意义。若以VP为参项,湘阴话中“送得”类被动句可分为5类,即VP分别为动补结构、动宾结构、动+助词、状中结构、连动结构。

当VP为动补结构时,补语成分可以是程度补语、数量补语、趋向补语、状态补语、结果补语等。如:

(4) a.床上送得他搞得邋遢死得。床上被他弄得很脏。

b.我里屋里送得他偷过两回,尔要留神啦!我家被他偷过两次,你要留心啦!

c.那只狗□tiɛ45□sai45送得他关起进去得,不是会叫死去。那条狗幸好被他关进去了,不然会一直叫。

d.个张被窝也还送得他洗干净得嘞。这张被子也还被他洗干净了。

e.那条鱼送得他吃完得。那条鱼被他吃完了。

当VP为动宾结构时,宾语成分可以是一般事物名词、处所名词、代词或名词性短语。如:(5) a.他送得蛇□ŋa45得脚。他被蛇咬了脚。

b.那双鞋子送得他丢得塘里去得。那双鞋子被他丢到池塘里去了。

c.旧书多日送得我里娘把得别个得。旧书早就被我妈妈送给别人了。

d.送得他打嘎两只耳巴。被他打了两个耳光。

当VP为动+助词时,助词可以是单音节助词,也可以是多音节助词。如:

(6) a.快点进来!莫送得风吹得。快点进来!别被风吹了。

b.那只鱼会送得他吃嘎去。那条鱼将会被他吃完。

c.绳子上个衣送得贼仔子偷嘎去得。绳子上的衣服被小偷偷走了。

当VP为状中结构时,状语成分一般是形容词、副词以及前置词短语等。如:

(7) a.两斤肉送得他里快吃完得。两斤肉被他们快吃完了。

b.才买个玩具送得他两下就搞烂得。刚买的玩具被他一下子就搞坏了。

c.他送得拖拉机把脚轧断得。他被拖拉机把脚轧断了。

当VP为连动结构时,第一动词可以是第二动词发生的方式,也可以是原因,二者在时间上存在先后顺序关系。如:

(8) a.张三送得他里爷吊起打。张三被他爸爸吊着打。

b.送得他扯起去打牌。被他拉过去打牌。

例(4)~(8)基本上代表了“送得”类被动句的句法特点,“送得”的一个突出特点就是后面必须介引施事宾语,不允许介词悬空,这一点不同于普通话中“给VP”类被动结构。另外,例(4)~(8)中“送得”都可以用“送”替换而基本意思不变,二者差别主要体现在语用上,即“送得”表明“遭受义”从说话人角度得到特别强调,主观性较单音节的“送”要强一些。

(二) 湖南湘阴话双音节被动标记的形成

如上所述,“送”“把”“得”在湘阴话中都是“给(GIVE)”义语素,其中“送”“把”还是典型的三价给予义动词,其最典型的句法环境就是双宾结构的核心动词位置,如上文例(1a)。然而,由这三个“给(GIVE)”义语素构成的双音节给予动词“送得”“把得”却不能充当双宾结构的核心动词,这和普通话“V给”类双音节动词(以“送给”为例)不一样,不过,二者都只允准间接宾语排斥直接宾语,如:

(9) a.*送/把得本书他 *送/把得本书②送/把得他(湘阴话)

b.送给他一本书 *送给一本书 送给他(普通话)

据例(9),“得”“给”分别对“送/把”“V”的概念内容进行了压制,导致“送/把得”“V给”的及物性降低,即“送/把得”“V给”无法单独管控直接宾语。不过,普通话的“V给”可以以间接宾语为媒介间接管控直接宾语,即双宾结构。由此可见,尽管“V给”的及物性降低了,但是在“VO间O直”给与义双宾语序的制约下,“V给”仍然是三价给予义动词,而湘阴话给予义双宾结构采取“VO直O间”语序③,无法单独管控直接宾语的“送/把得”,自然不能在双宾结构中保留三价动词地位。

沈家煊[4]认为“V给O间O直”表达了“惠予物转移并达到终点,转移和达到是一个统一的过程”的整体意义。我们认为在这一整体意义中,“V”表达的是“转移”义,“给”承担了“达到”义,因此,“V给”中的“给”等于是把时间上的有界性特征添加到了转移动作“V”的概念内容中,从而使得双音节给予动词“V给”在时间上具有内在的有界性特征,形式上的表现就是完整体标记“了”不能添加在“V”后,只能添加在双音节给予动词“V给”后。石毓智[5]从时间一维性角度论证了介词的衍生机制,石文认为出现在同一时间位置的多个动词中,在时间一维性的制约下,有且仅有一个动词承载时间信息成为主要动词,其他丧失时间信息的动词会演变为介词。因此,我们认为双音节给予动词“V给”尽管出现在连动结构中的第一动词位置,但由于其本身就负载着时间信息,从而导致它只能充当主要动词,无法在句法上降格为双音节介词。故此,尽管“给”是普通话中处置式和被动式的共用标记,也不会形成“V给”类双音节被动标记。

湘阴话中,“送/把得”无法充当“VO直O间”中的核心动词,因此,普通话的“V给O间O直”在湘阴话中只能采取迂说方式,即把“O直”话题化或有定化移至句首,如(10a):

(10) a.那本书送/把得他。

b.那本书送/把得他撕。

c.那本书送/把得他撕完得。

例(10a)中,“那本书”尽管在语义上是“送/把得”的受事宾语,不过句法上它并不受“送/把得”的管控。也就是说,它不是“送/把得”的句法宾语,故“那本书”在语用上体现为话题,因此,(10a)无法表达普通话“V给 O间 O直”的整体意义。也就是说,“把/送得”不存在“转移和达到是一个统一的过程”的意义,即“把/送得”只简单表达“转移”,若要表达“达到”的意义,需在整句话后添加完整体标记“得”。由此可见,湘阴话中双音节给予动词“送/把得”本身没有负载时间信息,当其处于连动结构的第一动词位置上时,就有可能向介词方向演变,如“送/把得”在例(10b)中可以理解为允让义动词,在(10c)中就可以理解为被动介词。因此,湘阴话中双音节被动标记“送/把得”也遵循着“给予—使役—被动”的语义演变,即双音节被动标记“送/把得”是句法语义因素综合作用的结果,尽管“送”专任被动标记,也可以形成双音节被动标记“送得”。

综上,尽管双音节被动标记是句法语义因素综合作用的结果,究其根本,也就是双音节给予动词能否出现在给予义双宾结构中获取并自带时间信息:普通话给予义双宾结构由于采取“VO间O直”语序,故“V给”可自带时间信息在连动结构中保持动性,而湘阴话给予义双宾结构采取“VO直O间”语序,故“送/把得”无内在的时间信息以致存在介词化的可能。

三、双音节被动标记与给予义双宾语序的跨方言考察

如上所述,双音节被动标记和给予义双宾结构的语序存在关联,因为给予义双宾结构的语序会制约双音节给予动词的时间特性。具体来说,就是当某一方言的给予义双宾结构采取“VO间O直”语序时,双音节给予动词会由于其自带时间信息保持其动性而无法介词化。当某一方言给予义双宾结构采取非“VO间O直”语序时,双音节给予动词就会由于自身无时间信息且在特定句法环境下介词化。

为了检验这一推测的可靠性,本文拟对汉语方言的双音节被动标记(Ⅰ)、给予义双宾结构非“VO间O直”语序(Ⅱ)展开考察,涉及的方言有官话、晋语、湘语、赣语、平话、客家话、吴语、粤语、闽语、徽语以及一些土话,具体考察结果如表1、表2。需要说明的是,某些方言给予义双宾结构优先语序是“VO直给O间”,少用或不用“VO直O间”语序,但是这类方言的取得义双宾结构语序是“VO间O直”,本文把这类方言归入到非“VO间O直”这一类。

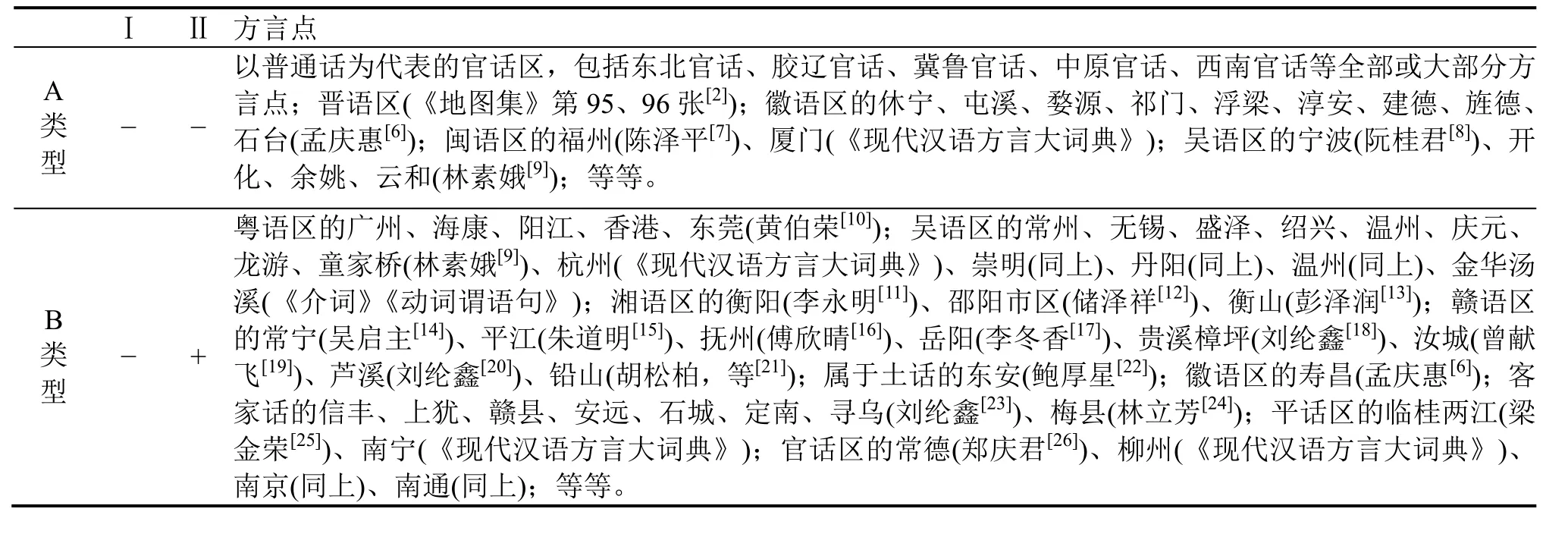

根据表1,我们认为反映了没有双音节被动标记的两种方言类型:一种是以普通话为代表的官话区以及晋语、徽语、吴语、闽语等的一些方言点,本文简称A类型;另一种是以广州话为代表的粤语、吴语、湘语、客家话、赣语、平话、西南官话等的一些方言点以及某些土话,本文简称B类型。据此,我们可得出结论一。

表1 双音节被动标记与给予义双宾结构非“VO间O直”

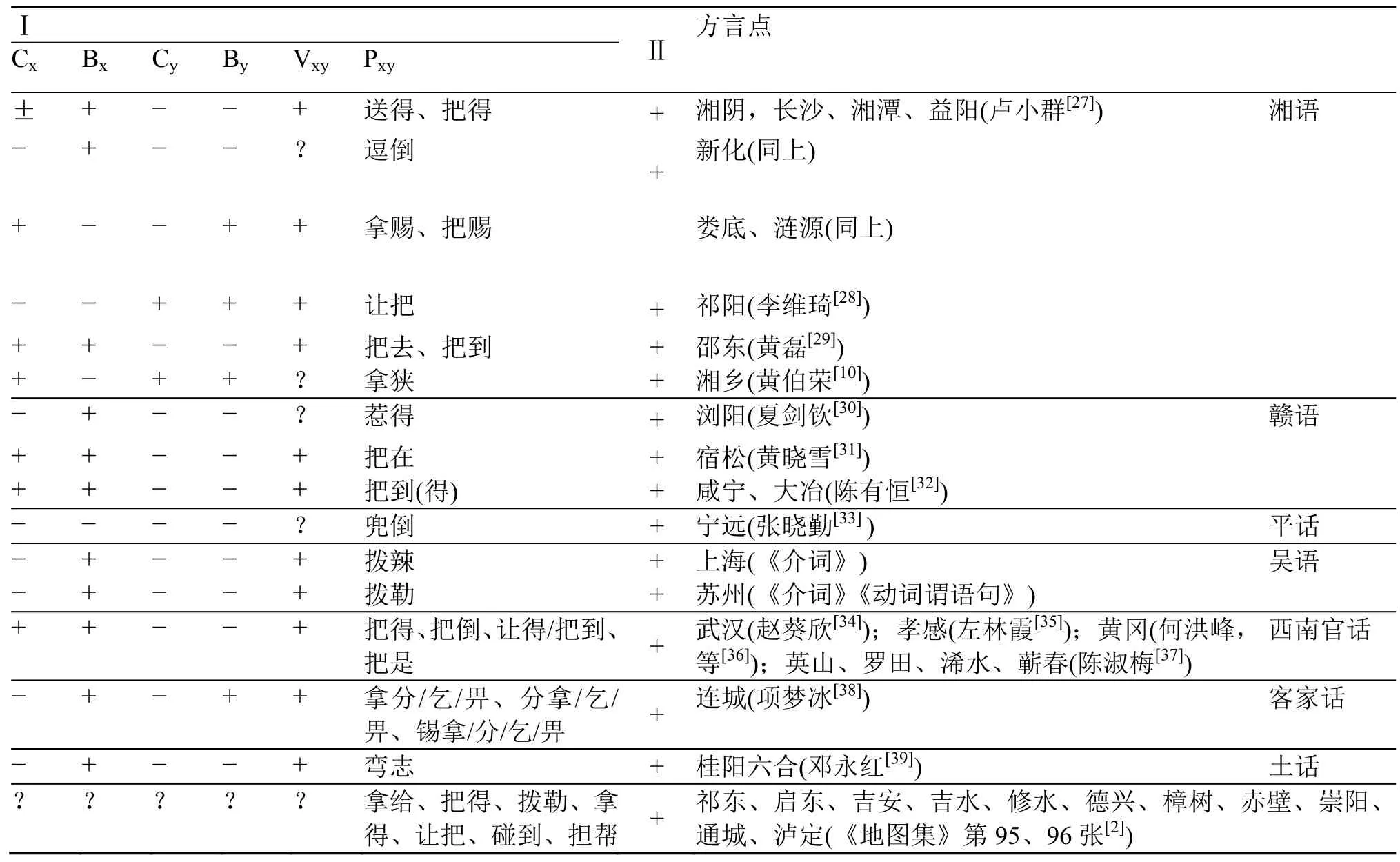

表2 双音节被动标记与给予义双宾结构非“VO间O直”的进一步考察

结论一:若某方言不存在双音节被动标记,则该方言给予义双宾结构不采取非“VO间O直”语序。

当该方言给予义双宾结构不采取非“VO间O直”语序时,对应的是A类型;当该方言给予义双宾结构采取非“VO间O直”语序时,对应的是B类型。也就是说,给予义双宾结构采取非“VO间O直”语序并不必然导致双音节被动标记。

表2是在表1的基础上对双音节被动标记的进一步考察,其中“XY”表示构成双音节被动标记的两个语素,Cx和Bx分别表示X的处置标记、被动标记用法,Cy和By分别表示Y的处置标记、被动标记用法,Vxy指 XY的给予动词用法,Pxy指 XY的被动标记用法。

根据表2,我们认为存在双音节被动标记的方言的给予义双宾结构一般倾向于采取非“VO间O直”语序,该类型的方言(本文简称C类型)包括湘阴话在内的湘语、吴语、赣语、客家话、西南官话等的一些方言点以及某些土话。另外,综合表1和表2,鲜见存在双音节被动标记且给予义双宾结构不采取非“VO间O直”语序的方言点(本文简称类型D)。就双音节被动标记XY本身而言,其在方言中往往有给予义动词用法。我们在查阅资料的过程中也发现,X或Y大都是三价给予义动词,表2也反映了X或Y存在至少有一个可充当处置标记或被动标记的倾向,不过从概率上而言,X一般要高于Y。另外,除湘阴话的“送”,新化、娄底、涟源、上海、苏州、连城、桂阳六合的双音节被动标记中的X或Y并不是处置式和被动式的共用标记,也进一步说明“歧义说”可待商榷。据此,我们得出结论二和结论三。

结论二:若某方言存在双音节被动标记,则该方言的给予义双宾结构倾向于采取非“VO间 O直”语序。

结论三:若某方言存在双音节被动标记,则构成双音节被动标记的两个语素在该方言中存在至少有一个可充当处置标记或被动标记的倾向。

根据结论一和结论二,我们可以发现双音节被动标记和给予义双宾结构非“VO间O直”语序存在着类型学上的蕴含关系,即“非‘VO间O直’语序⊂双音节被动标记”,该蕴含共性符合类型学上的四分表关系,如:

+(-Ⅰ,-Ⅱ) +(-Ⅰ,+Ⅱ)+(+Ⅰ,+Ⅱ) -(+Ⅰ,-Ⅱ)

结合表1和表2,在该四分表中,(-Ⅰ,-Ⅱ)对应A类型,(-Ⅰ,+Ⅱ)对应B类型,(+Ⅰ,+Ⅱ)对应C类型,而与D类型匹配的(+Ⅰ,-Ⅱ)并不存在。然而,我们发现泰兴、成都、泸定、盐津、泉州、平和6个点体现了D类型的特点。不过,从方言间语法手段借用上看,这6个点在D类型上并无原生性特点。严格意义上说,它们不属于D类型,而是A类型和C类型的杂合。如泉州、平和位于福建属闽语;成都、泸定位于四川,盐津位于云南东北部靠近四川西北部,皆属西南官话;泰兴镇位于成都北郊属客家话。所搜集到的资料显示,成都话的双音节被动标记以及泰兴的“VO间O直”语序是西南官话和客家话之间相互吸收的结果。据梁德曼等(《现代汉语方言大词典》),成都话有两个单音节被动标记“被”“遭”,一个双音节被动标记“拿给”,但给予义双宾结构采用“VO间O直”语序,如:

(11) a.麦子被吹倒了。

b.我遭他骂了一顿。

c.莫拿给人家骂死了。

(12)我给他一本书。

此外,梁德曼等也指出四川省内30多个县市有客家话方言岛,并且成都市的客家方言岛主要分布在成都市郊的北部、东部,而位于成都市北郊的泰兴镇客家方言岛则存在双音节被动标记“拿分、拿给”。可见,客家话中的双音节被动标记有渗透到成都话的可能。再者,笔者的4位发音合作人恰好来自成都市北部、东部(两位锦江区、两位青羊区),这有利于进一步落实我们的推断。另外,据例(11),成都话被动标记“被”“遭”都与“遭遇义”有关,其中“被”类被动句可以省略施事,而“拿给”类被动句不能省略施事。还有,成都话“拿给”并无给予义动词用法,且典型的给予义动词“给”并无被动标记用法。可见,就被动句施事省略与否而言,“被”类被动句与官话区同类型,“拿给”类被动句与客家同类型。就语义演变而言,南方方言包括客家话普遍存在的“给予—使役—被动”的语义演变路径很难说在成都话中具有完整体现。因此,我们认为双音节被动标记“拿给”不是成都方言自生的,而是源s于客家话的渗透;位于成都市北郊的泰兴镇客家方言岛,尽管具有双音节被动标记“拿分、拿给”,但给予义双宾结构却和成都话一致(兰玉英,等[40]),我们认为这可能是受了成都话的影响。

属于西南官话的泸定、盐津以及闽语区的泉州、平和给予义双宾结构采取“VO间O直”语序却存在双音节被动标记。不过,泸定、盐津、泉州、平和均有客家人分布,也有可能是方言间的相互影响。从成都、泰兴两点的情况来看,这种情况是极有可能存在的,不过需要进一步论证。

由此可见,泰兴、成都、泸定、盐津、泉州、平和6个点很难构成四分表的反例。因此,我们认为双音节被动标记和给予义双宾结构非“VO直O间”语序具有类型学上的蕴含共性关系,即:非“V+O间+O直”语序⊂双音节被动标记。也就是说,若某方言存在双音节被动标记,那么该方言的给予义双宾结构采取非“VO间O直”语序。

四、余论

本文从语言类型学、认知语言学及语法化的视角考察了汉语方言中被动标记的双音节现象,论述了湖南湘阴话中双音节被动标记的句法语义特点,通过与普通话的对比,认为双音节被动标记的形成受制于给予义双宾结构的语序。另外,在双音节被动标记形成之前,尚存在双音节给予动词阶段,体现了“给予—使役—被动”的语义演变。同时,本文也指出了双音节被动标记“歧义说”的不足,认为双音节被动标记的形成是句法语义因素综合作用的结果。最后,通过跨方言考察,挖掘出双音节被动标记和给予义双宾非“VO直O间”语序具有类型学上的蕴含共性关系,即“非‘VO间O直’语序⊂双音节被动标记”,排除方言间的影响,这一蕴含共性满足类型学意义上的四分表要求,在汉语方言中尚未发现原生性反例。

语法具有历时渐变性,同时也具有共时稳固性。无论是历时渐变性还是共时稳固性,所有语法手段在单个语法系统中是一个有机统一体。因此,同一语法系统中某一语法手段的变化必然也会引起该系统中与之相关的其他语法手段的变化,某一语法手段存在于某一语法系统中必然与该语法系统中的其他语法手段产生纵向或横向的联系。语法系统中语法手段的纵向联系在语法化研究中得到普遍重视,至于横向联系则更多地体现在语言类型学研究上,因此,语法研究从系统论出发可以更加深入。比方说,对汉语南方方言给予义双宾结构“VO直O间”语序的成因,学界素有争议。总的来说,大致有如下三种观点[41]:一是继承说,即源于古代汉语“VO直O间”遗留;二是省略说,即源于“V+O直+P+O间”中介词的省略(Xu&Peyraube[42],刘丹青[43]等);三是原生态说,即南方方言本身所固有的原生性的句法结构(林素娥[41])。上述三种观点都有一定的道理,但任何一种观点都无法说服另外两种。我们认为存在上述争议的根本原因就是三种观点的关注点都落在双及物结构身上。本文通过对双音节被动标记与“VO直O间”语序的跨方言研究,认为“原生态说”较为可信。因为从语法的系统性看,“VO直O间”语序并不是孤立地存在于南方方言的语法系统中,而是与其他语法手段存在着横向或纵向的联系。本文论证的“非‘VO间O直’语序⊂双音节被动标记”显示了“VO直O间”语序与双音节被动标记就可以横向地存在于某些南方方言的语法系统中。至于“VO直O间”语序还与同语法系统中的多少语法手段有何联系,则需要进一步研究。

注释:

① “冇得”相当于普通话中的动词“没有”,该句后面的“得”相当于“给”。

② 在湘阴话中,“送/把得本书他”“送/把得本书”可以说,但“得”相当于普通话中的完整体标记“了”。可见,这里的“送/把得”不再是双音节给予动词,而是相当于“V+了”结构。

③ 湘阴话中,给予义双宾结构采取“VO直O间”语序,夺取义双宾结构采取“VO间O直”语序,并且给予义动词一般无法出现在“VO间O直”结构中,而夺取义动词出现在“VO直O间”中时,整个结构仍然表达给予义。这和大部分双宾结构两分的南方方言一致。

④ 本文所用的方言资料,除湘阴话为笔者调查所得外,多数引自有关的研究文献(详见文末)。由于篇幅所限,在文末无参考文献的某些方言资料皆来自伍云姬先生主编的《湖南方言的介词》,李如龙等先生主编的《介词》《动词谓语句》,李荣先生主编的《现代汉语方言大词典》。

参考文献:

[1]周晨磊. 从汉语方言被动句施事必现看形式库藏对语义范畴的制约[J]. 语言研究, 2016, 36(1): 59−66.

[2]曹志耘. 汉语方言地图集: 语法卷[M]. 北京: 商务印书馆,2008.

[3]石毓智. 汉语方言中被动式和处置式的复合标记[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2008, 44(2): 48−51.

[4]沈家煊. “在”字句和“给”字句[J]. 中国语文, 1999, 269(2):94−102.

[5]石毓智. 时间的一维性对介词衍生的影响[J]. 中国语文, 1995,244(1): 1−10.

[6]孟庆惠. 徽州方言[M]. 合肥: 安徽人民出版社, 2005:192−418 .

[7]陈泽平. 福州方言研究[M]. 福州: 福建人民出版社, 1998:198−205.

[8]阮桂君. 宁波方言语法研究[M]. 武汉: 华中师范大学出版社,2009: 305−307.

[9]林素娥. 湘语与吴语语序类型的比较研究[D]. 上海: 复旦大学, 2006: 88−91.

[10]黄伯荣. 汉语方言语法类编: 下[M]. 青岛: 青岛出版社, 1996:656−733.

[11]李永明. 衡阳方言[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1986:423−437.

[12]储泽祥. 邵阳方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998:155−192.

[13]彭泽润. 衡山方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1999:98−299.

[14]吴启主. 常宁方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998:270−271.

[15]朱道明. 平江方言研究[M]. 武汉: 华中师范大学出版社,2009: 197−200.

[16]傅欣晴. 抚州方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006:195−197.

[17]李冬香. 岳阳柏祥方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社,2007: 244−245.

[18]刘纶鑫. 贵溪樟坪畲话研究[M]. 北京: 文化艺术出版社,2008: 163−166.

[19]曾献飞. 汝城方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006:189−193.

[20]刘纶鑫. 芦溪方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2008:138−141.

[21]胡松柏, 林芝雅. 铅山方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社,2008: 317−321.

[22]鲍厚星. 东安土话研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998:229−231.

[23]刘纶鑫. 江西客家方言概况[M]. 南昌: 江西人民出版社,2001: 328−332.

[24]林立芳. 梅县方言语法论稿[M]. 北京: 中华工商联合出版社,1997: 151−167.

[25]梁金荣. 临桂两江平话研究[M]. 南宁: 广西民族出版社,2005: 203−205.

[26]郑庆君. 常德方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1999:250−307.

[27]卢小群. 湘语语法研究[M]. 北京: 中央民族大学出版社,2007: 284−320.

[28]李维琦. 祁阳方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998:120−121.

[29]黄磊. 邵东方言的“把”字句[J]. 邵阳学院学报(社会科学版),2004, 3(6): 95−97.

[30]夏剑钦. 浏阳方言研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998:228−236.

[31]黄晓雪. 方言中“把”表处置和表被动的历史层次[J]. 孝感学院学报, 2006, 26(4): 50−53.

[32]陈有恒. 鄂南方言的几个语法现象[J]. 咸宁师专学报,1990(1): 69−77.

[33]张晓勤. 宁远平话研究[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1999:258−267.

[34]赵葵欣. 武汉方言语法研究[M]. 武汉: 武汉大学出版社,2012: 181−209.

[35]左林霞. 孝感话的“把”字句[J]. 孝感学院学报, 2001, 21(5):77−80.

[36]何洪峰, 程明安. 黄冈方言的“把”字句[J]. 语言研究, 1996,31(2): 81−87.

[37]陈淑梅. 鄂东方言研究[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2001:126−142.

[38]项梦冰. 连城客家话语法研究[M]. 北京: 语文出版社, 1997:310−420.

[39]邓永红. 湖南桂阳六合土话研究[M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2016: 185−203.

[40]兰玉英, 等. 泰兴客家方言研究[M]. 北京: 文化艺术出版社,2007: 291−306.

[41]林素娥. 汉语南方方言倒置双宾结构初探[J]. 语言科学, 2008,7(3): 308−319.

[42]XU Liejiong, Peyraube Alain. On the double object construction and the oblique construction in Cantonese [J]. Studies in Language, 1997, 21(1): 105−127.

[43]刘丹青. 汉语给予类双及物结构的类型学考察[J]. 中国语文,2001, 284(5): 387−398.