浮出水面的古城

陈文秀

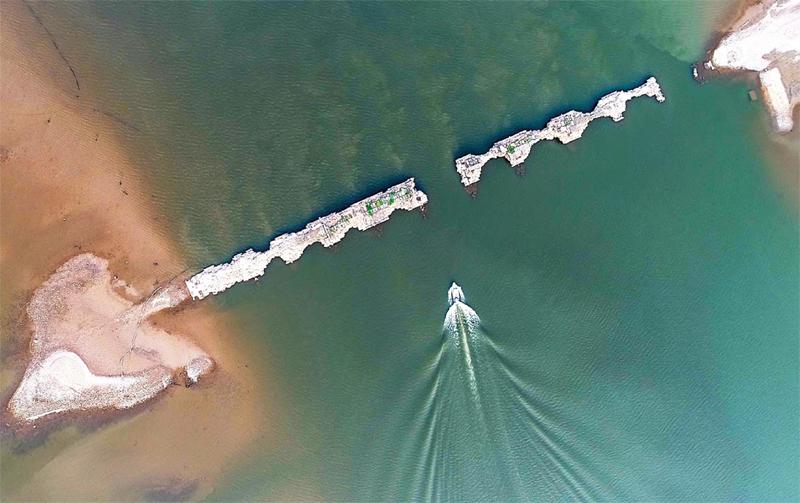

四月初,网络流传甚广的航拍图显示水中有残缺的古桥。照片拍摄于江西新余市的仙女湖,水位下降,平日沉睡水底的宋代分宜古县城遗址和明代万年桥浮出了水面。

春夏之交的晴晚时分,仙女湖景区钤阳湖面烟波浩渺、碧波万顷,浮出水面的明代万年桥宛如游龙嬉水,十一个桥孔历历可数,景象尤为别致。

退水后的仙女湖,大片的淤泥和砂石露出水面,不时能看到一些干瘪的鱼虾尸体。仙女湖是一个人工湖,原名为江口水库,修建于1958年。当地工作人员介绍“每年的这个时候,为了应对即将到来的汛期,仙女湖都会开闸放水,而平时淹没在水底的明代万年桥和分宜古城遗址便会探出水面一段时间,成为仙女湖一大奇观。”

踏舟而上,船夫摇着桨,带我们穿行湖面,穿过石桥拱门,古桥的斑驳和厚重摊开在眼前。近处是浅白色洁净的手工石料,远处是水雾朦胧中的青山和如洗天空,感觉人在画中游一般。

登上古桥,桥面是大青石板,不少已破损严重,足迹与时光的痕迹相叠,桥面长满了绿色的杂草,显得生机盎然。

嘉靖三十五年(1556年),明军进剿倭寇取得重大胜利,寇首相继落网,一时献俘京师,君臣同贺。趁着这喜庆的气氛,分宜百姓通过严世蕃致函其父严嵩,倾诉因为城东清源古渡浮桥经常损毁所带来的不便,请求将其改建成石拱桥。

严嵩慨然允诺,一面派严世蕃赶回分宜在清源古渡东边选址;一面亲赴江浙考察桥型,聘请工匠,购置石料,以大船装至樟树,再换装小船溯袁河运回分宜。“整个工程始于当年9月,次年6月竣工,耗银2万余两。”

新桥落成后,取名为万年桥,全长174米,宽8米,共10墩11拱。其结构之精美,气魄之雄伟,雕刻之魄绮堪称“壮丽甲于江右”。万年桥位于分宜老县城东门外,俗称东门桥,作为当时新余、分宜、宜春、安福、万载、吉安之间的纽带,是古分宜城通往南方的主要通道。

离桥北约500米处,原有由石雕驮着严嵩撰的《万年桥记》石碑,现立于严嵩故里毓庆堂前。如今在这座残断的古桥边,也立有一块“万年桥”青石碑,记述这座400多年历史的古桥变迁。据当地史料记载,万年桥建成后,全县人民悉心爱护,清顺治十三年,严嵩之曾孙严云从(明末锦衣卫都指挥使,累官至一品)告老归家后再次出资加固该橋乾隆七年,万年桥东侧有石栏倾斜,介桥严氏合族重修;1921年,全县集资重修第三桥拱,此外无破损。

然而,经过岁月的洗礼,如今的万年桥已不复当年盛景。1958年,新修建的江口水库(今更名为仙女湖)建成蓄水后,分宜古县城被迫迁往袁岭北面,即现在的分宜县城,而这座万年桥和宋代古县城则一起被淹没在湖底,一起被淹没的还有钤阳湖书院、分宜师范、城隍庙等。20世纪70年代,因为通航需求,浮出水面的万年桥被炸成两段,所以才有了现在这副断桥的模样。

在古桥的南侧,大片泥洲也裸露在湖面。这就是分宜古县城遗址,水位低的时候,能看到少许古县城的旧城墙和倒塌的房屋。

据《分宜县志》记载,北宋雍熙元年(公元984年)8月,宋廷将宜春县的神龙、招贤、丰乐、化全、儒林、彰善、挺秀、文标、旌儒、清教十乡之地划出,另置一县,以分自宜春而名分宜,县城设在钤山北面的安仁镇。在此基础上,分宜古县城依山傍水,沿河建街,东西长约三里,南北宽约二里。城内共两街四巷,分布着360余家店房,存有魁星阁、文昌宫、黄忠憨公祠、崇圣殿、城隍庙、中山公园、中山纪念堂等名胜古迹。

每年的退水季节,万年桥那悠长的身躯和古城遗址仍然会探出水面,游客便能欣赏到海市蜃楼般的妙景和饱经沧桑的残缺之美。

万年桥不仅是江西现存最早的联拱石桥,也是明朝江西第一座有具体日期可考的古桥,为江西第四大联拱石桥。“万年桥在古代一直被认为是高超的建筑,即使在今天,无论从历史文物角度,还是建筑艺术研究的角度来看,也有着不可忽视的价值。”

水下分宜古城的神秘面纱,也一直牵动着众人的心。为真实再现分宜古县城的历史遗存,探寻分宜水下丰富的旅游资源,2016年6月24日,分宜县水下古县城探摸摄像工程在位于仙女湖西部的钤阳湖水域正式启动,4名资深专业潜水摄像人员用20天对这一水下古迹进行了探测拍摄作业。

新余市仙女湖风景名胜区相关负责人表示,为了保护好这一珍贵的历史文化景观,仙女湖景区在万年桥周边200米设立了禁航区,经常安排人员对古桥、水下古城进行巡查,防止桥身砖石移动或损坏。“接下来,我们还将考虑对这座罕见的水下古城、古桥进行保护和修复,纳入仙女湖全域旅游规划,并争取申报文物保护单位,让更多人知道仙女湖这片美丽的古迹和盛景。”