符号的地理面向——重构实体世界中话语的意义系统

戴 晖,欧阳护华

符号的地理面向——重构实体世界中话语的意义系统

戴 晖,欧阳护华

(广东工业大学 外国语学院英语系,广东广州 510006;广东外语外贸大学 英文学院,广东广州 510420)

进入21世纪,话语分析从文本研究、多模态研究、超模态研究发展到中介话语研究。关于话语的地理面向研究和地理文本及其情境的互动研究已成为语言景观(LL)的主要研究内容,但是该流派更关注文本与地域的互动关系,对地理语言的系统研究较少。聚焦于实体世界中的语言符号系统,通过梳理符号哲学和社会符号学的理论脉络,阐释地理符号学的学科进化,为研究公共语言和符号话语提供了一个分析性框架。通过一个交通标志的历史变迁,来初步验证该框架的可操作性。该案例揭示了话语的地理建构对其整个意义系统生成的重要作用。

话语;地理面向;意义;符号

一、引言

近十几年话语分析的范围得到了多次拓展,从文本分析到多模态分析,再到超模态分析,最后到中介话语分析,历经多次变迁。话语分析的焦点开始从作为文本的语言逐渐转向作为交际的语言(Scollon & Scollon,2001;Scollon,2008)。这一趋势使话语的动态性、现实性以及交际性开始得到关注。一方面,由于语言天生隶属于符号系统(Saussure,1974),所以符号学能为现实世界中的语言交际提供理论上和方法上的支撑(Danesi,2000);另一方面,从现实出发,当代社会流动性强,交际频繁而深入,物质世界信息化趋势明显(Bauman,1998;Castells,2001),其结果就是公共语言(符号)景观成为重要的交际手段,为“陌生人社会”(Hall & Hall,1990;Gudykunst & Kim,2007)提供互动平台。可见,无论是学术研究的纵深发展还是现实社会的具体要求,地理世界中的语言符号作为一种复杂的意义系统(Mitchell,1994),应得到更多关注。

本文的研究对象是实体世界中的符号系统,关注的焦点是这些系统如何构建自身的、互动的意义。在阐释地理符号学的理论结构后,本文进行了简要的评述和补充,其目的是建立一个比较全面的符号研究框架。利用该框架,针对现实世界中的大型地理符号系统,开展了深入而全面的研究(Dai,2015)。由于篇幅所限,本文只截取了地理世界中一个真实而普通的交通标志,通过展现它自身的变迁,再现其符号的意义生成过程,从而揭示作为地理符号的话语系统综合的、互动的意义。把现实符号作为地理话语系统来研究有两方面意义:(1)再现地理话语真实的语言生态,重构其意义潜势,为话语研究提供多角度的、可靠的参考依据;(2)把针对语言的文本信息、形态结构及交际功能研究整合起来,囊括到一个更加完整的、混合的新话语研究体系中来。

二、文献综述

从符号学的学科基础和研究路径来看,与符号的地理面向这一话题紧密相关的文献主要分为两方面:(1)符号的哲学溯源和社会符号学的演进;(2)互动性话语研究的发展。

1 哲学依据和社会符号学的产生

符号学是研究社会中符号之生命的科学(Saussure,1974)。符号可分为意符和意指,意符是语音形象,而意指则是概念意义。二者的关系是任意的,没有必然关联。在索绪尔眼里,符号是独立封闭、自成一体的系统,而且意符和意指之间总能形成意指关系。实际上,索绪尔对于符号与社会的关系看法模棱两可,以至于他更多地被看作是语言学的奠基人(Hodge & Kress,1988)。

巴尔特(Barthes,2008)则承认意指关系是动态的、变化的,要受制于符号的时间和空间。因此,对于符号的受众而言,关键问题在于他们能否根据符号所蕴含的社会、道德以及意识形态等各项要素来阐释符号的意义。据此符号学更应关注人类将意义赋予符号的方式和过程,这一点有别于普通语言学。

索绪尔和巴尔特的哲学立场使他们对现实的符号系统不甚关注。索绪尔(Saussure,1974)认为,意义分配的过程只使用或者只借助于语言系统,这使得他对符号的关注仅局限在语言学和心理学领域。巴尔特(Barthes,2008)对于符号和意义的看法则相对辩证一些。他认为,符号作为一种文化产品,在现实社会中会被还原成语言形式。

皮尔斯作为现实符号学代表,打破了语言对于符号的束缚,为后者注入了实用主义的血液。在其看来,符号是一个对象,用来指示其他种类的对象。他强调人类知觉(intelligent consciousness,Peirce,1991b)的作用,认为成为符号的必要条件是人类从心里认同它是一个符号(Peirce,1991a)。至此人在符号及其指示对象的中间作用得到认可。换言之,人的意识作为意指关系的终极目标被确立。

既然人在一个符号及其对象之间起中介作用,那么人所处的社会文化情境就可能对该符号的阐释产生影响,因为“一个社会或者一种文化,就是(符号的)意义系统”(Halliday & Hasan,1989:4)。显然社会符号学研究立场为实体符号的研究方法提供了理论支持。在设计研究路线时,霍奇和克莱斯(Hodge & Kress,1988)强调分析实践的重要性。从纯粹被感知到可以被分析,是符号学研究的分水岭,也是社会符号学对符号研究的主要贡献。基于此,符号的结构、功能、使用以及符号聚集体(semiotic aggregates)之间的互动皆应成为研究对象。在开拓符号的研究范式时,具体场域这一概念也被提出和分析(van Leeuwen,2005)。总之,符号学的社会学转向有两点重要意义:(1)为符号系统的研究,尤其是视觉维度(Kress & van Leeuwen,1996)以及社会互动(Scollon & Scollon,2003,2008)的研究提供了大量可参照的范本;(2)场域的概念开始得到认可。

2 话语分析研究路径

在学科建构和融合的潮流下,语言符号的话语研究也逐步展开。纵观历史,话语分析领域在过去几十年得到了充分的关注(如Stubbs,1982;Brown & Yule,1983;Coulthard,1985;Cook,1989;Martin,1992;Gee,1999;Partridge,2000),其中大部分研究都以书面或者口语的文本形式为依托。随后话语研究转向多模态领域,开启了以视觉交际为基础的意义系统研究(Kress & van Leeuwen,1996,2006;van Dijk,2008;O’Halloran,2004)。多模态即“使用多种符号资源来设计符号产品或事件”(Kress & van Leeuwen,2001:2)。其中“事件”一词模糊地触及到了符号本身所具有的情境意义和互动性质。吉维特(Jewitt,2009:1-2)也强调多模态的起点是将语言的意义系统延展到“整个交际的符号资源”,而这种资源本身是人们在特定时间和地点用以“再现事件和关系的途径”。伴随符号研究的深入,跨符号或者跨模态研究正成为一种趋势。

与多模态话语研究并驾齐驱的,是最近十几年来的语言景观(Linguistic Landscape)研究。这种研究趋势更多地关注地理世界中语言(符号)资源所传达的社会文化以及社会政治因素(Jaworski & Thurlow,2010;Blommaert,2013)。然而该种方法倾向于将符号的地理要素常量化,从而使其文本信息的显著性得到凸显,由此为出发点展开有关城市文化、意识形态、权力关系以及社会政治等方面的论述。该流派由于研究对象所限,对于实体世界中某些统一的公共符号系统不甚关注,从而在理论基础上缺乏一定的解释力(Gorter,2006)。例如,国家的交通标志系统、地铁导视系统、商场引路标志等大型符号系统的本体研究和互动研究,则需要一些系统性的方法论去捕捉。

本章通过回顾符号的哲学历程发现了以应用为基础的符号学本体论和认识论的存续依据。社会符号学的发展则为符号提供了社会文化的解释力。多模态的研究方法具有全方位关注话语文本的形态学意义。语言景观的学科分化将文化地理学的景观要素(Mitchell,2005)囊括到语言文本的解释过程中。上述学术研究都为研究地理符号开辟了前路。符号学的哲学立场和理论发展都为地理符号学的理论建构奠定了基础,使后者能够从全局的视角去审视实体世界中的语言符号系统。总之,无论是符号学自身的发展轨迹还是话语分析研究对象的拓展,都使得学界对身处世界中的语言和符号产生了研究兴趣。为准确聚焦地理话语的意义系统,构建合理的研究框架就成为学术研究的起点。

三、地理符号学研究体系

地理能赋予符号真实而独特的含义(Nisbett,2003)。例如,一个语言正确无误但位置不当的行人路标可使人误入歧途。所以研究实体世界的符号系统,需要一个能够勘查地理(如方位、距离、尺寸、天气等)这种自然信号对符号意义之影响的框架。同时,由于符号天然的语言属性和互动性质,该框架又需要囊括符号的文本、多模态以及交际等方面的意义模式。可以说,地理符号学(Scollon & Scollon,2003)正是这样一个原型框架系统。

1 原型框架以及其符号学内涵

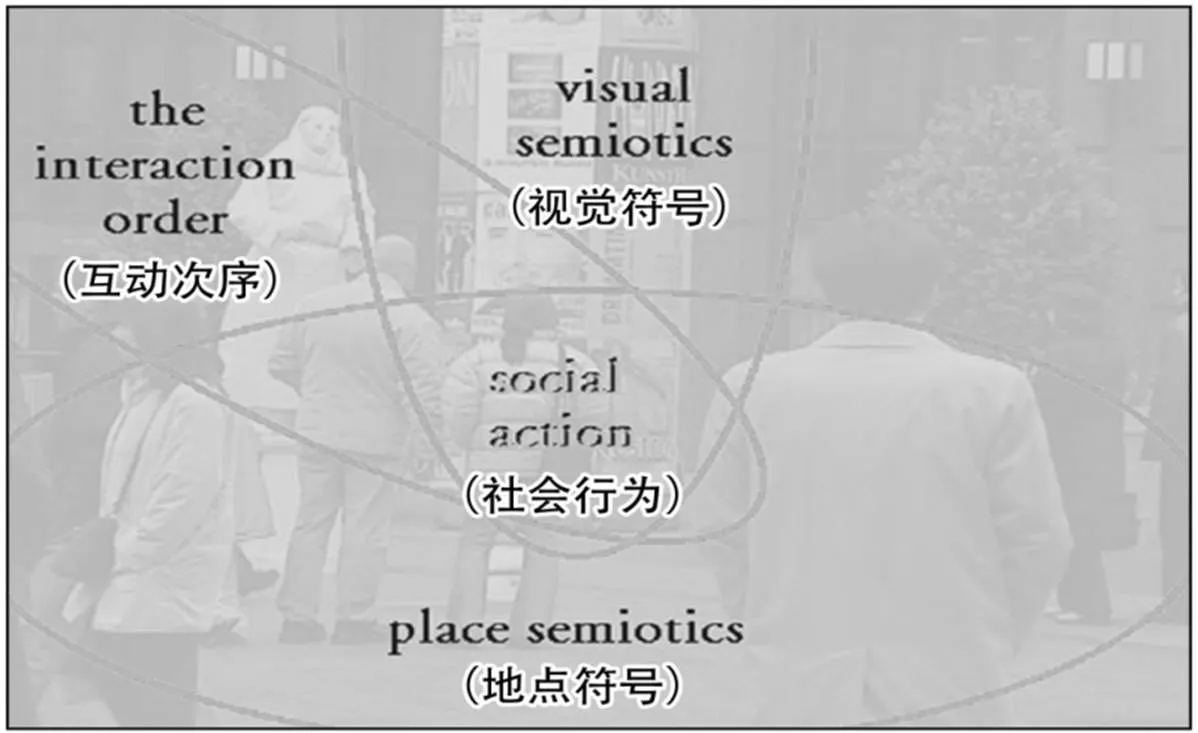

图1展示的是地理符号学的原型框架①(ibid.: 10),水印照片再现了维也纳斯蒂芬广场上的人们(表演者、观众、行人等)和物质世界(信息标志、柱子、植物、天气等)的复杂互动。如图所示,该理论整合了前人的研究发现,涵盖互动次序、视觉符号、地点符号、社会行为四个子项目。简言之,这四个部分皆是符号产生意义的重要因素。互动次序理论(Goffman,1959,1963,1971,1983)指的是在人际交往中每个人的状态,和谁在一起?在看什么?处于什么行为之中?诸如此类的问题构成了一系列互动次序集合。这个符号集合对一个人的交际方式有着深远的影响。视觉符号理论(Kress & van Leeuwen,1996,2006)由模态(modality)和构成(composition)两部分组成,解决了符号的视觉形式和设计如何产生意义的问题,为分析实体符号的视觉意义提供了分析性框架。地点符号理论由斯科伦和斯科伦(Scollon & Scollon,2003)创建,分为语码偏好(code preference)、刻写内容(inscription)、地理放置(emplacement)三方面,旨在关注符号的地域要素如何作用于符号并产生意义。最后,处于核心位置的是社会行为,能揭示在前三个因素交互作用下,符号的受众(即人们)如何根据一系列“同场的符号集合”(ibid.:175)以及该集合符号之间所产生的“跨话语对话关系”(ibid.:193)来生成符号的混合意义(ibid.:215)。

图1 地理符号学原型

2 框架系统评论和完善

地理符号学的提出对研究现实生活中的符号系统有重要影响。然而,这个系统仍存在两个亟待解决的矛盾。第一,文本分析框架的缺失。无论是从符号本身还是从它们与受众之间的互动过程而言,文本始终都是信息传达和触发行为的重要手段(Scollon & Scollon,2008)。从交际的手段和目的来看,整个世界的交际是由“语言、物质成分以及人类行为”(Hall & Hall,1990:3)三项内容组成的。语言分析也应在符号研究中处于核心地位,因为符号研究实际上是嵌套在一个更宽广的符号学框架下的语言系统研究(Jewitt,2009)。斯科伦和斯科伦(2003)并非否认语言的作用,对于语言文本的价值,他们给予认可。但由于构建地理符号学的初衷是发掘符号系统的言外意义潜势(meaning potentials),所以文本分析并未着述。此外,面对符号的文本信息时,不同系统的文本所存在的多样性也造成了文本分析的现实困难。第二,社会行为分析的框架含糊不清。在谈到如何解读社会行为时,斯科伦和斯科伦(Scollon & Scollon,2003)建议使用民族志展开研究,因为该方法能展示符号使用者的真实意图。然而,他在地理符号学框架里并没有细化其分析方法。其实,在分析社会互动者行为时,一个清晰而直观的分类依据就是按照互动者的身份进行区分,这种层化方式既在斯科伦和斯科伦(Scollon & Scollon,2008)后期的研究框架中得到清晰的论述,又在跨文化交际理论和研究中得到充分的认可和使用(Gudykunst & Kim,2007;Gudykunst & Ting-Toomey,1988)。这种界定法和视觉分析理论(Kress & van Leeuwen,2006)中的互动参与者(生产者和观众)这一概念也是相吻合的。具体到符号和人的互动这个域中,人即分为符号的生产者(官方或实际制造者)和符号的使用者(常使用者和不常使用者)。

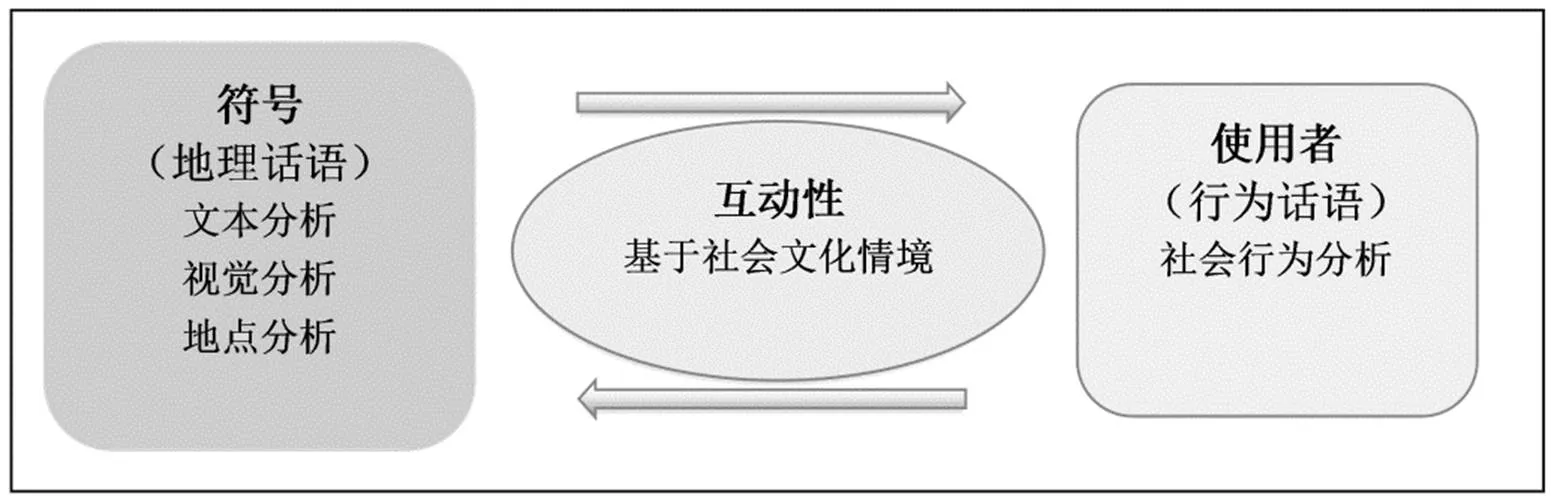

基于上述分析,一个能囊括符号本体以及符号与其使用者互动的研究框架就产生了。如图2所示,关于符号本身以及粘着在符号之上的意义系统包括:(1)文本信息、视觉信息和地点信息三位一体的地理话语(discourses in place);(2)受制于互动次序的使用者的行为话语(discourses in action)。如图所示,符号和使用者之间创造出一个循环往复的互动过程,意义在这个过程中不断生成、修正、整合。而互动的基础,是话语所处的社会文化情境。

图2 地理符号学总体框架

四、案例研究

为了验证地理符号系统的可行性,笔者开展了一项案例调查。在现实情境下,能凸显符号的地理面向的案例很多(如文字和地理环境的匹配程度,尺寸、颜色、对比度和天气的关系等)。然而,考虑到问题展示的效度,选择由于标志的动态变化而导致意义变化的案例更能体现现实环境对于标志意义的重要影响。图3再现了一个为司机提供实时导航服务的交通标志的意义生成系统。(a)和(b)两幅图反映了2015-2016年广州市区一块指示牌上信息的前后变化。

首先,图(a)显示了诸如广州城区、大学城、南沙、深圳等地名信息,最下方的“à”和入口信息则提示去往该方向的司机要在此处右转,这是由语言(入口)和符号(à)信息共同作用后传达的意义;其次,据该标志的白色文字和绿色背景,这是一则通往高速路入口的指示信息,它指示的既非国道也非普通公路,通过该入口,司机可借助高速路的渠道直达上述文字所指示的目的地——广州城区、大学城、南沙、深圳等;再次,这块标志牌的具体地点和旁边铆紧的立柱共同定位了这个标志所处的特定场域,告知该去向的司机是在此位置而非彼位置右转。显然这块标志牌的本体意义是文本信息、视觉信息以及地点信息共同决定的。现实中在标志的正下方刚好有一个可以右转的旁道。依照皮尔斯(1991a)的看法,一个公共信息和地理现实的对应关系就明确无误地得以建立,符号的意义成功生成。然而,10个月后该信息被改写为图(b)所示之内容,标志牌地点信息不变,而下方的箭头和距离信息则改为入口100m,明确告知司机该方向入口在前方100米,而不是此位置。至此司机得知先前图(a)的信息是错误的。

在图(a)中,入口和箭头“à”和真实的地理世界里的旁路建立了明确而直接的关联,至此指路标志的话语和现实路径的话语融合。然而,当司机按照指示做出马上右转的动作时,他(她)的动作话语和之前标志及其路径构造的双重话语产生冲突,这就是话语对话(dialogicality)产生的结果。一些司机在走过一次后,认识到自己因相信标志而犯的错误,在纠错后重回正轨,到前方100米出口右转进入高速公路。随着时间推移,认错路的司机越来越多,直接或间接促使更正信息的产生(如图(b)所示)。这种信息的更正是建立在两种可能的事实之上的,被误导的司机投诉事件和(或)标志管理者的纠错行动。上述分析显示地理符号的有效性并不是想当然的过程,它需要社会行为者真实有效的行为验证。

首先,从哲学出发,一个箭头符号的意义并“不在于箭头所指向的最边缘位置”,而“在于一个人在解读该箭头时的心理位置”(Wittgenstein,1986:454,132),即符号的指示性必须依靠人的认知而存在。反之,人的认知同样具有指示性,其体现就是人的行为,它回应着符号语言。图3再现了人的认知结果对于箭头重新被改写的回指作用。

其次,话语分析的重点不再是话语本身,而应是由话语参与的整个社会实践过程(Jones & Norris,2004)。以此为基础,话语研究的方法论应将情境和文本作为话语工具,将对象投射在借助这些工具而达成的人类行为上。由符号、社会行为者以及社会文化环境三者交织在一起的行为才是话语的分析单位。沃奇(Wertsch,1998)曾强调所有行为都是借助一系列文化工具而达成。这些工具既包括语言和符号,又包括实物、科技、实践、身份、机构和社区。一系列因素交互作用,创造了可能的行为和不可能的行为。地理因素作为诸多文化工具的一种既为行为话语提供了可能的条件,又给它增加了限制性约束。

最后,地理话语的产生之前,应充分考虑其受众的角色定位,因为这种考量是文本成为一个有效的交际策略的必要条件(Eco,1984)。交际的目的“不仅在于发出正确的信息,更重要的还在于触发(受众的)正确反应”(Hall & Hall,1990:4)。而受众的解读和行为过程必然受到他(她)所处的社会文化情境制约。至此符号、地理、和行为三者的互动关系得以建立。换言之,这三者都是话语的组成部分,对符号的意义构建有不可或缺的影响。

图3 地理符号世界里的交通标志

五、讨论和评价

大部分话语研究聚焦于语言、资料、媒体、网络等研究对象,这种研究方法本身即把话语看成是文本(discourse as text)。斯科伦和斯科伦(2001,2003,2006,2008)反对这种取向,认为从社会互动的角度而言,话语就是交际(discourse as communication)。人类的语言、行为、互动、价值观以及支撑起这些因素的物质和空间,都隶属于话语的范畴(Gee, 1992)。将话语看作交际而不只是文本可帮助打破语言学和符号学的界限,解决了现实情境中语言、符号、动作、行为等交际形式的研究依据的问题。另外,作为交际的话语可以追踪符号学的发端——符号受众而产生的解释项(interpretant)是符号的意义所在,其往复性和主观性赋予符号实质内涵。

地理符号学主要有三方面的贡献,首先,地理符号学能帮助研究者系统地追溯符号以及符号资源之间的互动关系,不仅在符号的生产和使用过程,还在其再生产和再使用的过程;其次,地理符号学研究对象不仅是地理以及地理的指示性特征,而是通过研究符号本体(文本、视觉和地点信息)以及其使用者,来阐释处于社会文化背景中的符号系统是如何产生、解读和使用的,因此它是基于混合体裁的新话语研究方法;最后,地理符号学扫除了一些语言研究上的束缚,为研究语言和符号提供了分析的可能性。总之,研究者在面对符号话语时,需充分认识多种符号资源对于符号意义建构的平等地位,从而获得更准确的判断。

注释:

①地理符号学框架系统(Scollon & Scollon,2003)涵盖的四个项目中有三个都提供了详细的分析框架,本文限于篇幅无法详细介绍,感兴趣的读者可参阅原文。

[1] Barthes, R. 2008. 符号学历险[M]. 李幼蒸译. 北京: 中国人民大学出版社.

[2] Bauman, Z. 1998.[M]. Oxford: Polity Press.

[3] Blommaert, J. 2013.[M]. Bristol: Multilingual Matters.

[4] Brown, G. & G. Yule. 1983.[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[5] Castells, M. 2001.[M]. Oxford: Oxford University Press.

[6] Cook, G. 1989.[M]. Oxford: Oxford University Press.

[7] Coulthard, M. 1985.[M]. Abingdon: Routledge.

[8] Danesi, M. 2007.[M]. Toronto: University of Toronto Press.

[9] Dai, H. 2015.[D]. Guangdong University of Foreign Studies.

[10] Eco, U. 1984.[M]. Bloomington: Indiana University Press.

[11] Gee, J. 1992.[M]. New York: Bergin & Garvey.

[12] Gee, J. 1999.[M]Abingdon: Routledge.

[13] Goffman, E. 1959.[M]. New York: Doubleday.

[14] Goffman, E. 1963.: Notes the Social Organization of Gatherings[M]. New York: Free Press.

[15] Goffman, E. 1971.[M]. New York: Harper & Row.

[16] Goffman, E. 1983. The Interaction Ritual[J]., (48): 1-19.

[17] Gorter, D. 2006. Introduction: The Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism[A]. In D. Gorter (ed.)[C]. Clevedon: Multilingual Matters.

[18] Gudykunst, W. & Y. Kim. 2007.[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[19] Gudykunst, W. & S. Ting-Toomey. 1988.[M]. Newbury Park: AGE Publications.

[20] Hall, E. & M. Hall. 1990.[M]. Boston: Intercultural Press.

[21] Halliday, M. & R. Hasan. 1989.[M]. Oxford: Oxford University Press.

[22] Hodge, R. & G. Kress. 1988.[M]. Ithaca: Cornell University Press.

[23] Jaworski, A. & C. Thurlow. 2010. Introducing Semiotic Landscapes[A]. In A. Jaworski & C. Thurlow (eds.)[C]. London: Contimuum International Publishing Group.

[24] Jewitt, C. 2009. An Introduction to Multimodality[A]. In C. Jewitt (ed.)[C]. Abingdon: Routledge.

[25] Jones, R. & S. Norris. 2005. Discourse as Action/Discourse in Action[A]. In S. Norris & H. Jones (eds.)[A]. Abingdon: Routledge.

[26] Kress, G. & T. van Leeuwen. 1996.[M]. London: Routledge.

[27] Kress, G. & T. van Leeuwen. 2001.[M]. London: Edward Arnold Publishers.

[28] Kress, G. & T. van Leeuwen. 2006.[M]. London: Routledge.

[29] Machin, D. 2007.[M]. London: Hodder.

[30] Macnaghten, P. & J. Urry. 1998.[M]. London: AGE Publications.

[31] Mitchell, D. 2005. Landscape[A]. In D. Atkinson et al. (eds.)[A]. London: I. B. Tauris & Co. Ltd.

[32] Nisbett, R. 2004.[M]New York: Free Press.

[33] O’Halloran, K.(ed.). 2004.[M]. London: Continuum International Publishing Group Ltd.

[34] Partridge, B. 2000.[M]. Queensland: Antipodean Educational Enterprises.

[35] Peirce, C. 1991a. On the Nature of Signs[A]. In J. Hoopes (ed.)[C]. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

[36] Peirce, C. 1991b. Sign[A]. In J. Hoopes (ed.)[C]. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

[37] Saussure, F. 1974.[M]. New York: McGraw-Hill.

[38] Scollon, R. & W. Scollon. 2001.[M]. Oxford: Blackwell Publishers.

[39] Scollon, R. & S. Scollon. 2003.[M]. London: Routledge.

[40] Scollon, R. 2008.[M]. London: Routledge.

[41] Stubbs, M. 1983.[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

[42] van Dijk, T. 2008.:[M]Cambridge: Cambridge University Press.

[43] van Leeuwen, T. 2005.[M]London: Routledge

[44] Wertsch, J. 1998.[M]. New York: Oxford University Press.

[45] Wittgenstein, L. 1986.[M]. Oxford: Basil Blackwell.

The Geography of Signage: Remaking the Meaning System of Discourse in Place

DAI Hui & OU YANG Hu-hua

The analysis of discourses has currently shifted from text, multimodality, hypermodality to social action as mediational means. Meanwhile, the research on discursive geographic orientation and the interaction between texts and their material world has become the major concern of linguistic landscape, which shows little interest in large, macroscopic semiotic systems in the concrete geography. This paper throws a geosemiotics light on languages/signs in place by scrutinizing the philosophy, outlining its evolutionary path to provide a tentative framework for the research on public texts. A pilot study is conducted to demonstrate the instrumentality of such methodology in light of the alterations of a traffic sign in reality. The case serves as an exemplar of the geosemiotic prominence in relation to a sign’s meaning system.

discourse; geographic orientations; meaning; sign

H030

A

1008-665X(2018)3-0095-11

2017-12-14;

2017-12-24

戴晖,讲师,博士,研究方向:话语分析

欧阳护华,教授、博士、博士生导师,研究方向:跨文化交际、应用语言学