中国红十字会追溯系统构建的影响因素分析

庞婉婉,王成林,孙秀荣,王焕群,马峥锐

(1.北京物资学院,北京 101149;2.布达佩斯大恩典国际学校,匈牙利 布达佩斯 1125)

1 追溯系统概述

追溯系统是借助物品编码和自动识别等信息技术进行数据采集、处理、信息管理,记录并存储物资流转的相关信息,通过信息查询获取物资相关信息的信息管理系统[1]。最初,追溯系统应用于汽车、飞机等工业产品召回,随着疯牛病、禽流感、毒奶粉和药品制假等事件的频发,追溯系统逐渐应用于食品、农产品和医药等领域[2-3]。

良好的经济发展水平、有效的法律制度、先进的信息技术、统一的应用标准和规范的经营管理模式促进着追溯系统的构建。凭借着良好的经济基础、信息技术基础和经营管理模式,发达地区和国家较早地制定了追溯法规及标准,运用了物品编码和自动识别等信息技术,构建了追溯系统。如欧盟的牛肉及其制品追溯系统、美国的农产品追溯系统、日本的大米可追溯系统和加拿大的牲畜追溯系统等食品/农产品质量安全追溯系统[4],欧盟的药品验证体系、美国的处方药跟踪与追溯系统等医药追溯系统[5]。目前,我国也已在食品、农产品和医药等领域建立了追溯系统,如全国范围的国家食品(产品)安全追溯平台和国家农产品质量安全追溯管理信息平台,区域范围的北京市肉类蔬菜流通追溯平台、上海通用农产品流通安全信息追溯管理平台和阿里健康的“码上放心”追溯平台等。

作为保障物资安全的重要手段,追溯系统可以促进物资流转信息公开化,增强物资监管力度,提升物资管理水平。首先,对物资流转各环节进行信息记录和追踪,促进各流转环节的作业规范化,增加内部管控和外部监督的途径,更加符合行业法规的要求;第二,完整地记录物资流转信息,当物资出现问题时,可以及时有效地追踪到出现问题的环节,避免责任纠纷;第三,通过物资的全过程跟踪获得庞大的数据量,实时掌握物资的使用和库存等情况,有利于制定合理的物资管理策略,保证物资供需均衡。

2 中国红十字会的现状

根据《中华人民共和国红十字会法》的规定,救灾是红十字会的主要职责。救灾过程中,物资的紧急供应至关重要,红十字会高度重视应急物资的储备工作,以保障应急物资供给能力,充分发挥其应急救援作用。因此,为增加应急物资来源,提高应急物资保障能力,红十字会通过社会募捐的方式接收各类捐赠物资。据2016年《红十字会基金会年报》显示,红十字会接收的捐赠合计达至710 593笔,其中个人捐赠693 768笔,单位爱心捐赠16 825笔,社会捐赠总价值261 664 675元,较2015年同比增长80.5%[6]。

然而,近年来红十字会的捐赠物资管理不当、信息不透明等问题日益突显,严重危害了红十字会的公信力,如汶川地震接收的捐赠衣物被储存了六年,北起多田野(北京)起重机有限公司定向捐赠的三台大吨位吊车被用于成都桂溪立交桥等建设工地等。此类捐赠物资使用不当的事件暴露了其捐赠物资管理能力的不足,大大降低了红十字会的公信力,影响了红十字会的募捐工作。

国家十分重视红十字会的健康发展,并对其信息公开化建设工作提出了更高的要求。2012年至2017年,国务院、民政部等部门先后发布了《关于促进红十字事业发展的意见》、《关于加强自然灾害救助物资储备体系建设的指导意见》和新修订的《红十字会法》,要求红十字会建立信息公开制度,利用信息管理技术和大数据应用,构建全国救灾物资储备信息数据库,提供统一的捐赠信息公开平台,及时公布捐赠物资的使用情况,保障社会公众的知情权和监督权。

因此,为了提升红十字会捐赠物资的信息化管理水平,推动捐赠物资信息的公开透明,规范信息发布,接受社会监督,构建捐赠物资的源头可追溯、去向可跟踪、责任可追究的红十字会追溯系统已成为当务之急。

3 红十字会追溯系统构建的影响因素

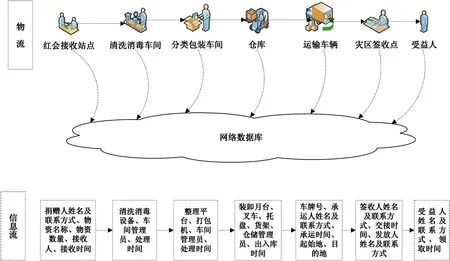

以满足全国各级红十字会捐赠物资信息公开化的需求为出发点,构建捐赠物资追溯系统,实现捐赠物资的单品追溯。通过手工录入/扫描的方式,各级红十字会记录捐赠物资的全过程信息,主要包括接收、清洗消毒、分类包装、仓储管理、运输、签收和发放环节的追溯信息。信息采集后及时上传至追溯系统的网络数据库,各环节信息通过“捐赠收据编号+物资序列号”的形式进行信息关联。进入追溯系统查询界面,捐赠者输入捐赠收据编号后即可获取物资的实时流转情况。

救灾过程中,捐赠物资的发放由县级红十字会负责,且入库前,需要对捐赠的旧衣服进行清洗消毒和再包装,县级红十字会对旧衣服的管理流程包含了各种捐赠物资流转的全过程。因此,为详细说明捐赠物资追溯系统构建的影响因素,本文以县级红十字会接收的旧衣服的可追溯为例进行阐述,其物资流转过程及信息采集图如图1所示。

然而,捐赠物资从接收至发放要经历多个流转环节,并涉及包装和装卸搬运等作业,加上红十字会尚未形成统一的捐赠物资接收和管理办法,因此构建红十字会捐赠物资追溯系统主要受到以下几个因素的影响:

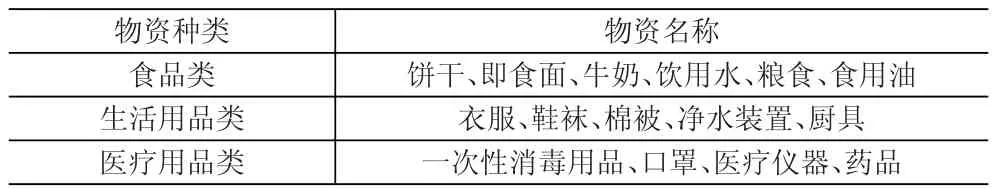

(1)物资编码。单个物资的编码标识方案设计是实现捐赠物资单品追溯的关键,系统通过物资编码完整地记录追溯信息。该方案须满足捐赠物资管理的实际需求,同时兼容国际标准。然而,捐赠物资属性、捐赠主体的差异及捐赠物资的流转环节增加了物资编码标识方案的设计难度。目前,红十字会接收多种捐赠物资,主要物资种类及名称详见表1,各种物资的规格、质量等各不相同,且捐赠主体包括红会系统、海关、企业和个人。此外,红十字会仓储管理制度明确规定了入库物资须注明名称、规格、数量、来源、入库时间、有效期等信息,特别是社会捐赠的旧衣物、被褥还需要进行严格的清洗、消毒、熨烫、分类、包装等程序。

图1 物资流转过程及信息采集图

表1 捐赠物资种类及名称表

红十字会接收的旧衣服,其材质、款式和尺码都不同。接收人需要详细记录服装的种类、品名、数量、规格、捐赠时间、捐赠人及联系方式等追溯信息,并向捐赠人出具捐赠凭证;入库前,须经过清洗消毒、分类包装等环节,然后根据物资管理办法明确服装的所属类别及库位,完成旧衣服的入库。同时,记录物资品名、数量、入库时间、库位、入库作业人员姓名等追溯信息。若想实现旧衣服的单品追溯,须加强对旧衣服的分类管理并对每件旧衣服进行唯一标识。同理,若对捐赠物资进行单品全程可追溯,则对物资编码的要求更高。

(2)物资包装。在捐赠物资追溯系统中,条码是捐赠物资标识的标志,并连接捐赠物资各流转环节的信息,可实现捐赠物资的单品全程可追溯。包装作为捐赠物资信息标识的载体,可以保证条码的有效粘贴,使条码在捐赠物资各流转环节起到准确标识、快速识读的作用。此外,各环节的不同包装形式衔接各流转环节的追溯信息,通过对包装层级的追溯,最终实现捐赠物资的单品全程可追溯。因此,规范物资包装是构建捐赠物资追溯系统的重要工作之一。然而,红十字会仍未形成统一的捐赠物资包装形式,现有的包装容器主要有拉链袋、不干胶自粘袋、牛皮纸、瓦楞纸箱、尼龙袋、编织袋、木箱、木质托盘、仓储笼和货架等,且各种包装的形式和信息标注不统一,难以确定条码的粘贴位置。

红十字会接收的旧衣服有多种包装形式且信息标注不一,无法确保条码的有效粘贴。有的物资储备库采用拉链袋作为单个包装,将标有“捐赠衣物”字样并标注“品名、类别、数量、时间”的预制瓦楞纸箱作为外包装,放入货架集中储存。有的物资储备库采用不干胶自粘袋作为单个包装,装入仅有捐赠物资名称及数量标注的编织袋,采用托盘进行集中储存。有的物资储备库则采用不干胶自粘袋作为单个包装,装入无任何信息标注的编织袋,利用托盘进行集中储存。

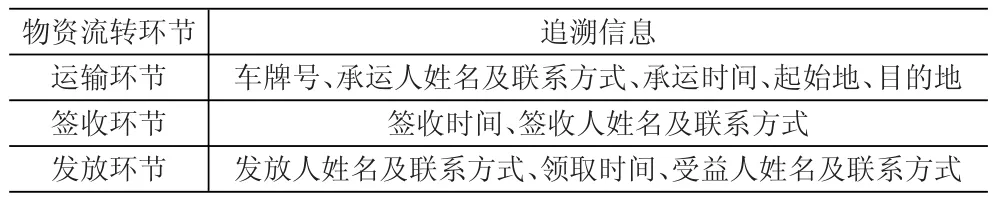

(3)跨主体信息采集。在捐赠物资的流转过程中涉及捐赠人、红会、承运人、发放人和受益人等多个参与主体,跨主体之间的信息采集是影响追溯信息链连续性的主要因素。捐赠物资从运输至发放环节需要跟踪记录的追溯信息详见表2。然而,在捐赠物资的各流转环节中,红十字会仅全程参与捐赠物资从接收至仓储管理的环节,可及时、完整地采集物资运输前的追溯信息。然而,捐赠物从运输至发放环节的工作则由志愿者共同参与完成,利用社会各界的运输资源将捐赠物资送达灾区,并发放至受益人。这种多主体共同参与的捐赠物资管理,增加了信息采集的衔接难度,降低了红十字会对捐赠物资从运输至发放环节的控制能力和采集追溯信息的及时性、准确性,增加了追溯系统的不可控因素。

表2 捐赠物资运输至发放环节的追溯信息表

灾难突发时,红十字会多是召集社会车辆满足灾区对旧衣服的紧急运输需求。从运输至发放环节需记录旧衣服的多种追溯信息,完成运输后,承运人取得受益地区签收的物资回执单或收条,交于红十字会,由专职人员完成旧衣服的信息记录。但由不同的运输车辆和志愿者负责同批旧衣服从运输至发放环节的工作时,信息采集、记录缺失的可能性将大大提高,在旧衣服的流转过程中,任何环节的信息缺失将造成追溯链条上信息的中断,无法实现旧衣服的单品全程可追溯。

4 红十字会追溯系统构建的建议

基于对红十字会捐赠物资追溯系统构建的影响因素分析,分别从物资管理规范、信息管理体系和专业人才培养三个方面提出以下建议:

(1)建立统一的物资管理规范。为实现捐赠物资的可追溯,须规范红十字会的捐赠物资管理办法。首先,结合救灾物资种类及日常救助项目的物资需求,制定捐赠物资接收办法,包括对其种类、质量、包装等具体要求。其次,综合捐赠物资的物品属性、仓储条件、捐赠对象等因素,统一捐赠物资的物品名称并建立物资分类管理办法,对有效捐赠物资进行统一管理、分类仓储、集中调配。此外,对内部员工和志愿者进行培训,并形成可行的工作守则和奖惩制度,保证相关工作人员严格按照既定的捐赠物资接收和管理办法完成各环节的作业。

(2)完善物资信息管理体系。利用信息化手段实现捐赠物资可追溯已成为必然趋势。应充分利用物品编码技术、自动识别技术、数据交换技术建立完善的追溯系统。全球统一编码标识体系(GS1体系)是一套集成了编码标识、信息采集与数据交换等功能的标准体系,已经成为国内外实现产品可追溯的重要支撑技术,红十字会可运用GS1体系建立捐赠物资追溯系统,既符合国际相关标准和规范,又能满足捐赠物资在各参与主体流转过程的信息采集、跟踪需求。

(3)培养专业化人才。人力资源是建立追溯系统的重要资源之一,具有先进的管理理念、掌握现代化信息技术的实践型人才可以有力地推进系统构建。因此,在人才培养中,红十字会应该整合现有资源,动员更多的社会力量参与其中。一方面,从内部选拔综合素质高的员工,开展定期培训,学习与追溯相关的理论和技术,或通过社会招聘吸引具备追溯工作经验的人员,并聘请追溯专家指导系统的构建;另一方面,与应用型的高校合作,借助高校的师资力量,搭建校企合作平台,定向培养适合红十字会追溯系统构建工作的人才。

5 结论

捐赠物资信息公开化的要求和物流信息技术的发展推动着红十字会构建捐赠物资追溯系统,红十字会应秉承“战时救护伤兵病兵,平时赈济赈灾服务社会”的宗旨,积极借鉴追溯系统在其他行业的应用经验,充分利用信息技术和现行的各类标准,降低追溯系统流程中的影响因素。结合自身特点,构建可实现捐赠物资单品全程跟踪的追溯系统,以提升红十字会对捐赠物资的管理水平,满足社会对捐赠物资的知情权和监督权,提高红十字会的公信力,促进我国人道主义事业的发展。

[]

[1]凌俊杰,程禹,梁超,等.国内外食品安全追溯及系统分析[J].食品工业,2013,34(5):186.

[2]白红武,孙传恒,丁维荣,等.农产品溯源系统研究进展[J].江苏农业科学,2013,41(4):1-4.

[3]赵东升,杨凌,王强.美国药品跟踪与追溯系统的简介及其对我国的启示[J].中南药学,2013,11(5):396.

[4]王东亭,饶秀勤,应义斌.世界主要农业发达地区农产品追溯体系发展现状[J].农业工程学报,2014,30(8):237-243.

[5]黄薇薇,华佳.国外药品追溯体系对我国的启示[J].中国药事,2016,30(12):1 232-1 234.

[6]郭长江.中国红十字基金会年报[R].北京:中国红十字会基金会,2016.