用活教材习题资源

□文/江苏省宝应县水泗小学 祁顺成

习题是小学数学教材中一项重要内容,在苏教版教材中一般以“试一试”、“想想做做”和“阶段练习”等几部分组成。试一试不仅有巩固新知的目的,更有拓展新知的功效,在苏教版教材中有很多新的习题形式、结构方式等知识学习都隐藏在这部分训练中。想想做做则是对新知的一个及时巩固训练的阵地。阶段练习、单元练习等都是对一阶段学习的梳理,采取以点带面的方式,让学生在练习中巩固学习,深化理解,从而促进数学认知的科学建构。为此,在教学中教师要用活教材习题资源,使之成为巩固学生数学基础知识和基本技能,以及帮助学生积累数学活动经验和数学思想方法的重要平台。同时,也成为学生形成学习技能,发展学生思维,保障学生持续发展的有效途径。

一、化静为动,加速感悟

教材所呈现的都是静态的信息,学生获得信息的主要途径就是看,因为参与感官的单一化,所以学生形成印象不深刻,记忆也不够清晰。因此,创设合适的途径,让学生在动手实践、讨论分析等真实活动中体会到习题中所蕴含的主要信息,一定能激发学生的学习兴趣,让习题变得更有趣。同时,有助于提升学生数学思考的广度和深度,更有利于学生激活多重学习经验,为学生营造一个更具开放性和探究性的练习氛围,让练习变得灵活、有趣。

如,在教学三年级上册“两、三位数乘一位数”14页中第5题。为丰富学生的感知,把握准习题中的信息,首先,指导学生画出正方形,把它平均分成8份;其次,引导学生分析这8份的关系,让学生进一步理解平均分后图中各部分关系;再次,引导学生分析,“左图中的涂色部分表示312”你想到了什么?组织学习讨论,让学生明白312实质是平均分之后中1份,可以让学生试着填一填图形中的每一部分,并交流自己的思考,形成较为简洁的乘法解答方式。

把静止的习题变成动态的,让学生在画一画、说一说、填一填等活动中进一步掌握习题的基本信息,使习题的解答变得更具理性。用好、用透这个资源,可以促进数学学习产生有意义的扩张。这个习题看似简单,就是不采取任何策略,让学生自练也会有很高的正确率,但只停留在解决问题层面,不能有效地丰富学生的活动经验,发展学生对应的数形结合意识。因此,创设画图形、分图形、填数等活动情境,无疑会帮助学生树立一种实践意识,渗透好数形结合思想。这种以动促思的方式,实现了习题资源的动态化,能够最大限度地提高学生的数学思考能力。

二、分层思考,发展想象

教材习题的编排既有其独立性,也深深地建构在知识链之上。引导学生练习一是巩固知识、增长解题技能,二是串联知识,使认知形成脉络,帮助学生积累必要的数学活动经验,更重要的是发展学生的思维。

如,三年级“千克和克”单元中第35页的第6题,它不仅能有效巩固学生对克的认识,更能帮助学生灵活地联系生活,用好相应的生活经验(称量净重的方式),从而积淀有效的思考方式。同时,利用该习题能够提升学生的空间想象能力,提高学生思维的灵活性。

1.利用课件,只引导学生解读1号杯和2号杯之间联系,学生会在很轻松地得出2号杯中的橙汁。答案不是学习的结束,而更应引导学生感知出其中的运算规律。为促进学生领悟规律,可以利用课件的优势变换2号杯的数量为350克、400克等,让学生在简单的训练中学会思考,学会寻找到其中内在的规律。在一定量的训练中学生会明白:橙汁的净重量是2号杯的总重量减去空杯子的重量。

2.再度改编习题,把2号杯的总重量抹去,引导学生观察比较2号杯与3号杯中橙汁量的关系。通过多人次的解读,学生能直接把握准两个杯子中橙汁的关系,使倍量关系逐步清晰起来。此时,再引入4号杯,引导学生思考:你会把4号杯与几号杯进行比较?这样比较有什么优势?通过辩论活动,学生就会明白比较的基本策略,知道比较过程中的标准量。同时,也帮助学生建立对应的认知模型,使学生在以后的学习中形成数量比较的基本活动经验。

3.变换形式,把橙汁换成黄豆等其他物品,引导学生利用学习进行再度思考,让学生在真实的活动中积累经验。在“感知—推理—拓展”等一系列学习研究之中,促使学习的分层推进,实现知识、经验在不断的延伸中获得发展,从而逐步培养学生的观察、分析与辨析等方面的能力,引领学生学会观察、学会思考,使思维的周密性、逻辑性和灵活性获得攀升。

三、组题对比,加速建构

数学学习的目的不只是简单的解题,而是让学生在丰富的活动中积累经验,促进认知的有效建构。同时,我们也应该清醒地认识到学生是鲜活的生命个体,他们的学习具有较强的自我性,会用已有的认知、经验、技能以及自己的直觉去分析、去思考。为此,教师应充分地解读教材中习题编排的意图,以学生的感悟、经验和体验为切入口,拓展习题的视角,设计一系列的组题,有效地引领学生观察、操作、猜想和思辨等,促进认知的科学建构。

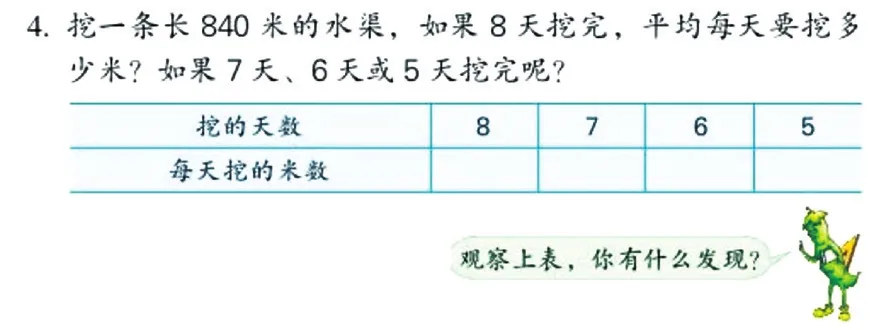

如,三年级“两、三位数除以一位数”第68页中的第4题。

首先,引导学生自主解答题目中出现的一组问题,让学生学会边做边思考;其次,引导学生总结习题解答的经验,学生会在观察和分析自己的解答的过程中,发现习题解答的规律,“水渠的总米数÷天数=平均每天挖的米数”,从而形成对应的解题模型;再次,指导学生自己设计问题,学生会在思考中提出“4天挖完呢,3天呢?”,甚至会出现“10天挖完、20天挖完等”。我们可以引导学生列出算式,但不解答。通过组题训练,学生会进一步明晰这类问题的解题模式,从而建构对应的思考、分析数学模型。

这是一个题串训练,通过求同的追问,使学生逐步明晰这类问题分析、思考的基本模型,从而形成相应的解题技能。利用学生设计问题,有效地把数学学习向纵深推进,实现学习的拓展。创设练习、反思、创编等活动,实现了数学练习由封闭到开放的发散,使简单的练习题带有更多的思维活力,把知识巩固和创新学习、思维训练有机结合,也促使学生对除法知识形成更深层次的认识。教学中紧扣一类训练题展开多种形式的沟通、分享,使数学学习进入到一种圆形、互动的理想状态,也实现学习的有效开放。诚如帕克帕尔默所说的“这是一场亲和与距离,说话与聆听,知与未知间复杂而永恒的共舞,令求知者和被知者成为合作和共谋的伙伴”。把数学教学蜕变为技能积淀、经验储备和思维飞翔,那数学学习就会洋溢着智慧,释放出人性的光辉。

四、适度延展,承前启后

习题的价值不仅是巩固和深化知识,而且有积累经验、积淀思想方法的功效,更有延长学习的价值。因此,教师在利用教材习题时就得着眼长远,努力做好拓展与延伸工作,以开阔学生的视野,促发学习的创新,发展学生科学运用知识、灵活应用知识解决问题的能力,使今天的习题学习更好地为明天的学习奠基。

如,在教学三年级上册“解决问题的策略”第77页第7题。

教学的着眼点不只是解决习题中所呈现的2个问题,而应着力于学生思维的训练,引导学生运用策略科学地呈现数量关系,使学习的思维更有条理,更具逻辑性。首先,引导学生分析梨和香蕉的关系,运用画图策略,准确地画出两者之间的数量关系,使答案浮出水面。其次,指导学生延伸问题,学生会在长期的训练影响下直接想出:梨和香蕉一共有多少千克?或香蕉比梨多多少千克?同样,我们也可以引导学生采用经验类推的方式去解析苹果的有关问题。再次,教师有意识地改编习题,把香蕉280千克改为梨280千克,把它和后续的方程问题巧妙的融合起来,尽管有很大的难度,但采用线段图也能让学生知晓蕴含在习题中的数量关系,让学生在直观的图例中有所收获。

“用教材教”是尊重知识的体现,也是尊重学生的体现。作为一名小学数学教师既要善于把握知识在数学体系中的体味,吃透教材编排的意图,还有因地制宜,对习题资源进行有效的、适度地开发和拓展,从而提升习题教学的附加值,成为促进学生数学素养稳步发展的助推器。用活习题资源,促进数学知识横向、纵向的有机沟通,实现数学知识与其他学科、生活等有机连接,从而形成一个综合的、多元化的、开放的习题体系,促进知识的消化,促进学生数学能力的发展,更有利于学生数学思维的大幅度提升。◇