我国水污染防治的筹资机制分析

邵学峰,马 平

(1.吉林大学 中国国有经济研究中心,吉林 长春 130012; 2.吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012)

新形势新常态下中国经济发展面临能源资源约束趋紧、环境污染严重、生态环境恶化的硬约束。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。党的十九大把“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。推进生态文明建设,首先要加快环境污染治理。近年来,国务院相继出台《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》,打响了环境污染治理的“三大战役”。水污染防治是环境污染治理的重要组成部分,除了技术革新与进步,筹资问题也是决定水污染防治成败的关键因素。

一、我国水污染防治筹资情况

近年来,随着《水污染防治法》《海洋环境保护法》《水土保持法》等一系列法律法规的实施,我国水环境保护法律体系的基本架构已经形成,水污染防治有了强有力的法律保障,水污染防治筹资呈现出市场化、多元化的发展方向。

(一)我国水污染防治投资的总体情况

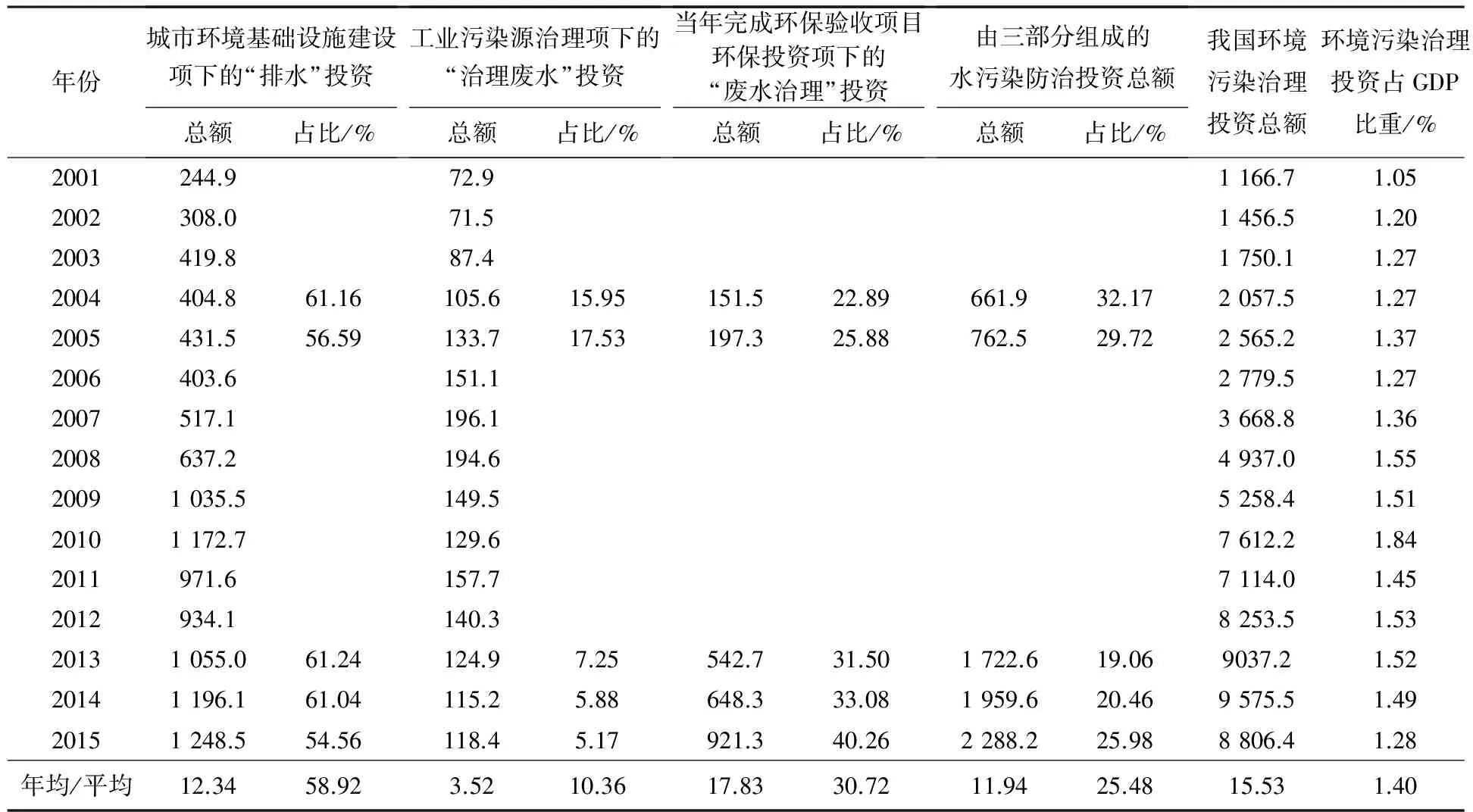

当前,我国尚无针对水污染防治投资的专门统计数据,笔者通过《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《中国环境年鉴》,搜集整理历年来我国环境污染治理投资中与水污染防治相关的数据,得出了“十五”以来我国水污染防治投资的大体数据(见表1),基本可以反映我国水污染防治投资的总量和结构变化。根据当前的统计口径,我国水污染防治主要投资于三个领域:一是城市环境基础设施建设项下的“排水”投资,二是工业污染源治理项下的“治理废水”投资,三是当年完成环保验收项目环保投资*2010年前为建设项目“三同时”环保投资,包括新建、扩建、技改项目环保投资,按用途分为治理废水、治理废气、治理固体废物、治理噪声和治理其他投资。项下的“废水治理”投资[1]2-17。可以看出,2004—2015年,我国水污染防治投资从661.9亿元增长到2 288.2亿元,年均增长为11.94%,比环境污染治理整体投资年均增速低3.59个百分点。“十五”以来,我国水污染防治投资在环境污染治理投资中的平均占比约为25%。“十二五”末期,我国水污染防治投资占环境污染治理投资的比重低于“十五”末期水平。这表明,伴随着我国环境污染治理投资的增长,水污染防治投资增长并非完全同步,相对不同时期环境污染治理重点,水污染防治所获得的投资力度也在变化。

表1 “十五”以来我国水污染防治投资统计表 亿元

注:“年均/平均”一栏为各项投资的年均增长率和平均占比。根据现有统计资料,目前仅能获取2004—2005,2013—2015年“当年完成环保验收项目环保投资的‘废水治理’投资”数据。

数据来源:2001—2015年度《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国环境年鉴》。

(二)我国水污染防治的投资结构

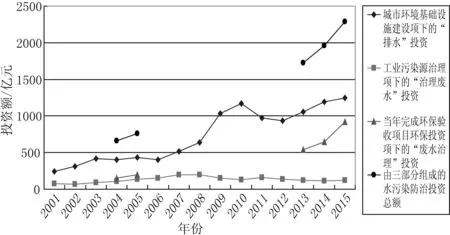

“十五”以来,在我国水污染防治投资中,城市环境基础设施建设项下的“排水”投资一直占据比较大的比重,2004、2005、2013、2014、2015年度平均占比达到58.92%;其次为当年完成环保验收项目环保投资项下的“废水治理”投资,平均占比为30.72%;工业污染源治理项下的“治理废水”投资占比最小,平均占比仅为10.36%。如图一所示,从增长趋势看,“十五”和“十二五”时期,城市环境基础设施建设“排水”投资增长较为平稳,“十一五”时期增长较快;2013年以来,当年完成环保验收项目“废水治理”投资增长较快;工业污染源治理中“治理废水”投资数量一直较少,呈现先升后降的趋势。

图1“十五”以来我国水污染防治投资增长趋势

(三)我国水污染防治的资金来源

传统上,我国环境污染治理投资的筹资渠道主要有八条:即基本建设项目“三同时”的环境保护投资、更新改造投资中的环境保护投资、城市基础设施建设中的环境保护投资、排污收费补助用于污染治理的部分资金、企业综合利用利润留成用于污染治理的投资、银行和金融机构贷款用于污染治理的投资、污染治理专项基金和环境保护部门自身建设投资[2]62-65。基于我国水污染防治投资结构,我们分别考察城市环境基础设施建设、工业污染源治理和当年完成建设项目中水污染防治投资的资金来源情况。

(1)城市环境基础设施建设领域水污染防治的资金来源

城市环境基础设施建设中的水污染防治投资主要用于城市污水处理设施建设,包括城市污水管网铺设和污水处理厂建设,属于公共物品范畴,资金来源主要为城市维护建设税和地方财政拨款、个别年度的国债投资等。近年来,随着市政建设领域BOT、TOT、PPP模式的引入,吸引了部分企业和社会资本的投入,但仍以财政资金为主。

(2)工业污染源治理领域水污染防治的资金来源

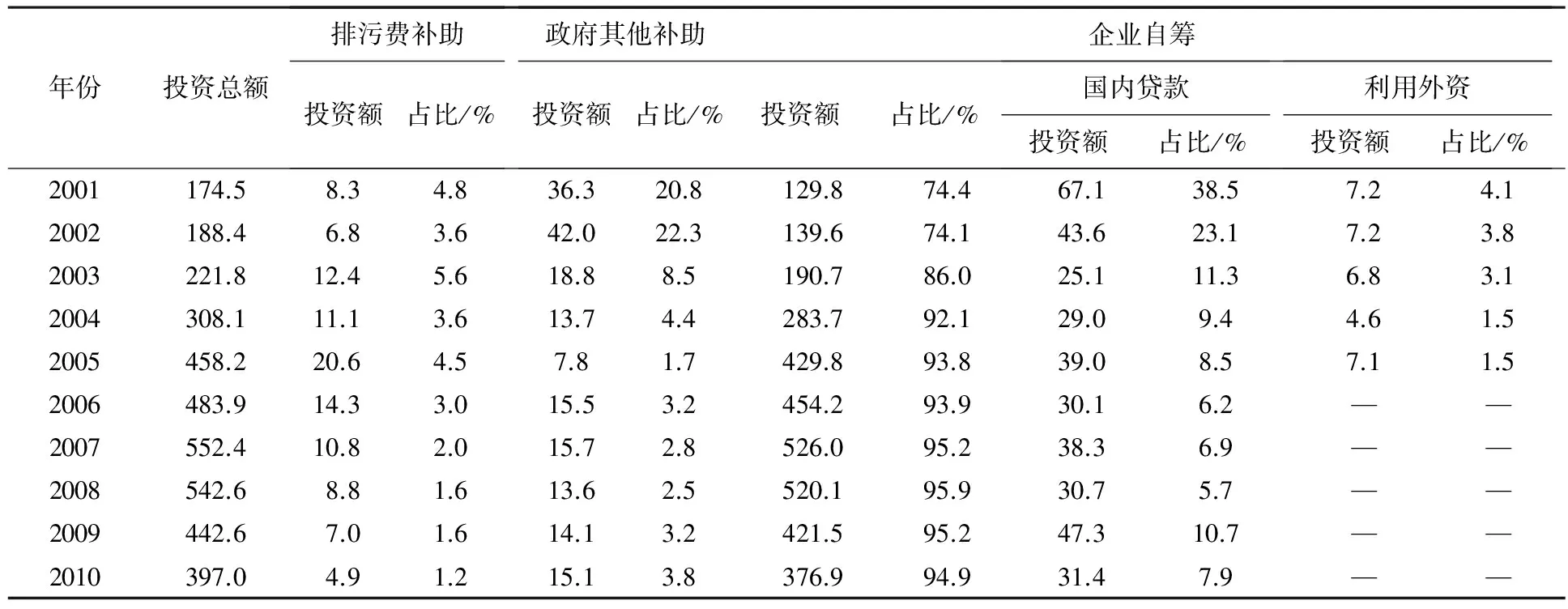

工业污染源治理水污染防治投资主要是针对工业企业治理废水而进行的固定资产投资。按照“污染者付费”的原则,污染企业应为其排放工业污水的负外部效应负责,承担相应的治理费用,通过外部成本内部化,控制减少污染。当前,我国工业污染源治理项目投资主要来源于排污费补助、政府其他补助和企业自筹、国内贷款和利用外资(见表2)。从资金来源结构看,包括企业贷款和利用外资的企业自筹资金占绝大部分,排污费补助和政府其他补助资金占比很小。

表2 “十五”“十一五”我国工业污染源治理投资统计表 亿元

注:2005年以前,“排污费补助”统计口径为“环保专项资金”,“政府其他补助”统计口径为“国家预算内资金”,“企业自筹”统计口径为“其他资金”;2006年以后,统计口径做出调整,未公布利用外资的数据,2011年以后,未公布工业污染源治理投资的资金来源情况。

数据来源:2001—2010年度《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国环境年鉴》。

(3)当年完成建设项目水污染防治的资金来源

为防止新的污染源产生,我国规定一切新建、扩建、改建项目和技术改造项目的环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,即所谓的“三同时”制度[3]106-110。从“十二五”开始,我国环境统计将“实际执行‘三同时’项目环保投资”调整为“当年完成环保验收项目环保投资”,主要统计当年完成工业企业验收项目的环保投资总额。参照工业污染源治理投资的资金来源渠道,“当年完成工业企业验收项目环保投资”中的“废水治理投资”的资金来源应当大致相同,即以企业自筹资金为主,国家环保专项资金和预算内资金为辅。如2015年,我国当年完成工业企业验收项目废水治理环保投资为921.3亿元,其中国家级投资42.1亿元,占比仅为4.6%,其余均为地方投资,考虑到多数地区财政并不宽裕,因此,地方财政对工业企业项目废水治理投资的补助资金也极为有限。

(四)我国水污染防治的筹资渠道分析

随着水污染防治领域投融资改革的稳步推进,我国正在形成多元化投资主体和多渠道筹资的水污染防治筹资格局。目前,我国水污染防治的投资主体包括政府、金融机构、企业和其他非营利性组织,资金来源主要有中央和地方财政资金、银行贷款、企业自筹和社会投资等渠道。

(1)财政资金

当前,各级政府仍是我国水污染防治投资的重要主体,包括预算内基本建设资金、预算内更新改造资金、城市建设维护税和国债资金等在内的财政资金仍是水污染防治的重要资金来源[4]148-151。从2004年开始,我国开始设立中央环境保护专项资金,加大中央对水污染防治的投入,先后设立了“三河三湖”及松花江流域水污染防治专项资金、城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金等,用于流域水污染治理和城镇环境基础设施建设。各类财政资金在水污染防治投资中发挥了重要的引导作用。如“十二五”期间,国家《重点流域水污染防治规划(2011—2015年)》共规划骨干工程项目6 007个,估算投资3 460 亿元,资金筹措以地方政府投资为主,中央政府对符合投资方向的项目予以适当支持*国务院,《重点流域水污染防治规划(2011—2015年)》。。

(2)金融资金

金融资金主要指通过银行、股市、保险等渠道筹集的水污染防治资金。近年来,我国金融深化步伐加快,金融业对水污染防治的支持力度不断加大。银行方面,根据中国银行业协会《2015年度中国银行业社会责任报告》,截至2015年底,我国银行业金融机构绿色信贷余额已达8.08万亿元,其中21家主要银行业金融机构绿色信贷余额达7.01万亿元,占各项贷款余额的9.68%*中国银行业协会,《2015年度中国银行业社会责任报告》。。股市方面,据不完全统计,目前我国环保类上市公司已达33家,其中从事水污染治理的企业有15家。保险方面,2013年,我国环境污染强制责任保险开始起步,目前已在30个省份试点,2016年我国环境污染责任险的保费收入约为2.8亿元,提供风险保障260多亿元。

(3)企业资金

水污染防治企业资金包括企业自有资金和获得的贷款资金。“十五”以来,随着环境保护监管力度的不断加大和生态文明建设的持续推进,企业成为工业废水治理投资的主要力量。如表2所示,“十五”和“十一五”期间,我国工业污染源治理投资企业自筹资金的比例从74.4%增长到94.9%,“十一五”期间,工业污染源治理投资企业自筹资金的平均比例已经超过了95%。

(4)社会资金

随着环保领域引入BOT、 PPP模式,民间资本、外资等社会资金开始参与各类水污染防治项目。近年来,各地在污水处理厂投资建设中,广泛运用了BOT、BT、TOT等特许经营模式。自2015年开始,国家大力推广PPP模式介入环保项目。2016年10月,财政部发文要求在污水处理等公共服务领域各地新建项目强制应用PPP模式,污水处理投资额占环保类PPP项目总金额的比例已近20%,水污染防治是PPP模式运用最多的领域。

二、我国水污染防治筹资存在的问题

虽然近年来我国环境污染治理市场化改革取得了一定成效,但水污染防治筹资仍存在一些突出矛盾和问题。

(一)水污染防治的事权和支出责任不清

明晰事权和支出责任是完善水污染防治筹资机制的基础,然而,在该领域的不完全合约是客观存在的,即水污染防治在政策法规意义上存在着“缺省条款”,导致政策难以完全覆盖应管辖的内容和范围[5]186-187。长期以来,我国水污染防治的事权和支出责任不清,突出表现在两个方面。一是政府和市场边界不清。现行的环境保护法律还没形成明确的水污染防治事权和投资责任的对应关系,一方面,政府部门在水污染防治领域“缺位”与“越位”并存,资金仍大量地投向盈利性领域;另一方面,对企业和个人的水污染支出的惩治和约束不强,普遍存在“搭便车”行为,“公地悲剧”现象多发。二是政府间水污染事权和支出责任划分不清。表现在财权层层上收,事权层层下放,对外部性较强的流域水污染治理工作,中央财政投入较少,地方财政承担了较重的支出责任。流域上下游之间尚未形成完善的转移支付机制,上游地区往往经济较为落后,为了经济发展疏于环境监管,地方保护主义严重,对水污染防治缺乏动力;下游地区经济发达,更多地享受了水污染防治效益却很少付费。

(二)市场化的筹资机制尚不完善

在市场经济体制改革进程中,传统的八条环境污染治理筹资渠道逐渐瓦解,多主体、多渠道的市场化筹资机制正在形成却不完善。原有的筹资渠道中,城市环境基础设施建设和“三同时”环保投资成为水污染防治筹资的主要来源,工业污染源治理投资正在加速萎缩,但这并不能说明我国工业污染源治理取得了决定性的成就,只是因为环保基础设施投资对GDP的拉动作用更明显。有研究表明,我国政府和公共部门对环境保护的直接或间接投资仍在60%以上,只有35%左右的环境保护投资来源于企业和社会投资[6]161-165。我国水污染防治筹资渠道仍比较单一,各筹资渠道还都存在一些突出的问题。财政方面,我国虽将污染防治纳入到一般公共预算支出,但资金保障功能不强,水污染防治预算经费长期偏低,许多支出并没有执行到位。排污费征收管理混乱,挤占挪用、坐收坐支现象多发,资金使用效益较差。水污染防治专项资金多以应急为主,资金量较小且分散,缺乏长期稳定性。水资源税试点刚刚起步,环境保护税尚未开征,我国水污染防治的财政筹资渠道还需加强统筹规划。金融方面,由于对金融机构环保投资的政策引导不够,金融机构对水污染防治项目的积极性普遍不高,再加上缺少环境保护融资平台,绿色金融产品种类单一,中小企业很难获得绿色金融支持。绿色信贷资产证券化、绿色债券、绿色基金、环境污染责任险等尚未形成规模,金融和资本市场对环境污染治理的支持力度仍然较小。企业方面,除基本建设项目“三同时”环保投入外,对企业环保投资的激励约束较少,不仅排污收费标准较低,远低于污染治理成本,而且地方政府对环境监管不严,甚至有以排污费减免作为招商引资优惠条件的情况,导致企业环保投资动力不足。社会资金方面,目前实施的PPP项目还主要局限于污水处理厂等环境基础设施的建设和运营领域,市场化程度并不高。出于对地方政府债务风险的控制,目前财政部要求每一年度全部PPP项目占地方政府一般公共预算支出的比例不超过10%,社会资本参与水污染防治必将受到一定的影响。

(三)水污染防治筹资总量不足

国际经验表明,环境投资占国民生产总值的比例达到1%—1.5%时,可以基本控制环境污染;比例达到2%—3%,才能有效地改善环境质量[7]3-9。尽管我国环境保护投资逐年增加,但相对于经济总量仍显不足,“十五”以来,我国环境污染治理投资占GDP的平均比重(见表1)只有1.4%,且“十二五”期间呈现出下降趋势。具体到水污染防治领域,截至2010年底,我国重点流域水污染防治专项规划的2 714个项目,实际完成(含调试)为2 364个,“十一五”规划总投资的1 691亿元,实际完成为1 389亿元,占比87%*环保部,《关于发布重点流域水污染防治专项规划2010年度考核结果的公告》。。截至2015年底,《重点流域水污染防治规划(2011—2015 年)》安排的6 844个水污染防治项目,共完成(含调试)4 985个,仅占项目总数的72.8%*环保部,《关于发布重点流域水污染防治专项规划2015年度考核结果的公告》。。长期的历史欠账和规划资金不能及时足额到位,导致我国水污染防治资金投入严重不足,长期处在基本控制污染的投资水平。

三、我国水污染防治筹资机制的优化路径

针对我国水污染防治筹资现状,为满足未来水污染防治投资需求,结合发达国家先进经验,对优化我国水污染防治筹资机制提出如下建议:

(一)理顺水污染防治的事权和投资责任

客观地说,水污染防治存在着跨界行为主体的合作和协调,那么,行为主体基于“理性人”的特点也就不会为集体的共同利益采取行动,因此,在水污染防治过程中应建立跨区域的激励约束机制[8]28-33。首先,应合理界定水污染防治政府与市场发挥作用的边界。根据市场经济发展的要求,明确各主体水污染防治不同的责任领域。政府部门专注于公共物品提供,集中精力做好水环境基础设施建设、跨区域水污染综合治理和水环境监督管理等工作;企业承担自身经营造成的水污染防治责任,根据“谁污染谁负责”或“污染者付费”的原则,或加大对环保设备的投入以减少污染物排放,或支付污染处理费用补偿环境损失;居民应提高环保意识,按照“谁受益谁付费”的原则,自觉购买水环境公共物品,有偿享受环保服务。其次,应合理划分中央与地方政府间水污染防治事权。根据“一级政府、一级事权”的原则,科学划分中央与地方的水污染防治责任。中央主要承担全国性水环境保护的统一规划和政策制定,对全社会水污染防治、水环境评估等进行指导、协调和监督。重点落实地区间水污染治理资金转移支付、跨区域水环境基础设施建设、水污染国际交流与合作等工作。地方主要承担区域内水污染源的治理、城镇环境基础设施建设、水污染突发事件的应对处置等地方性水环境公共物品提供。最后,应落实与水污染防治责任相匹配的财权与财力。根据中央和地方不同的水污染防治职责,合理分配政府间财权,在确保各级公共预算水环境保护支出的基础上,重点对税收与非税收入分享、专项资金使用、财政转移支付等做出制度性安排,确保各级政府水污染防治支出均有可靠的财力支撑。

(二)稳定水污染防治的财政筹资渠道

首先,强化水污染防治财政预算支出的硬约束。完善“211 环境保护”科目,调整优化科目设置,细化水环境保护支出预算,夯实持续可靠的水污染防治财政筹资渠道。在此基础上,构建水污染防治与环境保护总支出、财政收入、GDP的联动增长机制,确保水污染防治投资与经济社会发展相协调。其次,完善水环境保护税费政策。2017年12月1日,我国在北京等9个省市自治区扩大水资源税改革试点,并于2018年1月1日起开始征收环境保护税。需要指出的是,在征收过程中,不仅要准确界定征收范围,规范计税依据,明确征收标准,发挥税收筹资的强制性功能;也要完善税收优惠等税式支出政策,提高税收的激励性作用。同时,应注意配套政策的协调配合,改革城市维护建设税、排污费等相关税费政策,形成完善的绿色财政收入制度。最后,加强对财政专项资金的统筹规划。一方面,整合各部门、各渠道水污染防治专项资金,加大资金投入与规划的衔接,突出资金使用重点,提高资金使用效率,加强对水污染防治行动计划重点任务的支持力度。另一方面,完善水环境保护转移支付制度,落实中央对地方、地区与地区间的转移支付,弥补地方政府特别是中西部省份水污染防治财力的不足,保证对跨地区、跨流域重大水污染治理项目的资金投入。

(三)创新水污染防治的金融筹资手段

完善绿色金融政策,引导金融机构扩大对水污染防治的绿色信贷投放。发挥政策性银行作用,通过低息贷款、优先贷款、贷款贴息、延长信贷周期等方式对水污染防治重点项目给予信贷支持。探索差异化的监管与激励政策,对符合条件的绿色信贷给予更高的不良贷款容忍度和更宽松的呆坏账核销政策,对商业银行绿色信贷业务给予营业税减免或贷款贴息支持。鼓励商业银行为水污染防治项目提高授信额度、增进信用等级,开发贷款周期长、融资成本低的金融产品。政府牵头,联合金融机构和担保公司共同设立绿色担保基金,重点为中小企业水污染治理提供融资担保。支持金融机构探索开展排污权、收费权、合同收益权等担保贷款业务。扩大水污染防治直接融资规模,积极引导,重点培育有技术、有市场的水环境保护企业上市融资,对经营效益良好的已上市水环境保护企业再融资、发行债券予以优先审批。加快推进环境污染责任保险发展,建立完善环境损害鉴定评估标准,对涉重金属、石油化工等高污染和高环境风险企业试行强制投保。积极探索水环境保护领域的资产证券化,促进资本的合理流动,扩大水污染防治融资渠道。

(四)继续拓宽社会资本参与水污染防治的渠道

应充分发挥市场在水环境资源配置中的基础性作用,破除社会资本参与水污染防治的机制性障碍,畅通社会资本参与渠道,逐步形成政府、企业、个人和外资等多渠道的水污染防治筹资格局。

第一,健全水污染防治法律法规,加强执法监督,严格执行建设项目环境保护投资“三同时”制度,督促企业加大对工业污染废水治理的投资,变水污染事后治理为事前预防,强化“污染者付费”的落实。

第二,继续推广运用PPP模式,明晰项目边界,健全回报机制,规范操作流程,建立公平、开放、透明的市场环境,转变财政支持方式,加大项目融资支持,引导社会资本积极参与、加大投入。

第三,扩大BOT等方式融资规模。完善水环境保护特许权制度,科学合理约定转让协议,制定合适的经营转让期及水价,降低社会资本投资风险,提供投资收益的政策保障,增强BOT项目对社会资本的吸引力,在水污染防治领域广泛推广应用BOT等运营模式。

第四,多渠道引入其他社会资金。进一步加大水污染防治领域对外开放力度,积极从国外金融机构和有关国家融资。降低环保社会组织的准入门槛,明确法律地位,完善财税支持政策,提高环保社会组织的筹资能力。探索建立排污权交易制度,建立排污权交易市场,提高企业参与水污染防治的积极性。

[参 考 文 献]

[1] 财政部财政科学研究所“水环境保护投融资政策与示范研究”课题组.中国水环境保护投融资现状分析[J].经济研究参考,2010(51).

[2] 陈亢利,马晶晶.创新中国环保市场的投融资机制[J].环境科学动态,2005(1).

[3] 张世秋,安树民,王仲成.评析中国现行环境保护投资体制[J].中国人口·资源与环境,2001(2).

[4] 陈鹏,逯元堂,陈海君,苏畅.我国环境保护投融资渠道研究[J].生态经济,2015(7).

[5] [美]埃里克·弗鲁博顿,[德]鲁道夫·芮切特.新制度经济学:一个交易费用分析范式[M].上海:格致出版社,2006.

[6] 邵超峰,鞠美庭,张裕芬.中国环境保护投资现状及投融资机制分析[C].Proceedings of 2011 International conference on Intelligent Computation and Industrial Application(ICIA 2011 V4).

[7] 张悦,林爱梅.我国环保投资现状分析及优化对策研究[J].技术经济与管理研究,2015(4).

[8] [美]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:格致出版社,2012.