化学类实验室事故风险分析及其对策

李志华, 邱晨超, 贺继高, 崔红生

(中科院福建物质结构研究所 科学技术处, 福州 350002)

0 引 言

化学类实验室是化学学科及相关学科的重要实验与教学场所,往往存在一定数量的化学品、特种设备等危险源,一旦管控措施不到位,容易发生火灾、爆炸、中毒等科研生产事故,造成人员伤亡、环境破坏和财产损失。近年来,全国化学类实验室时有发生爆炸、火灾等事故,既影响了正常的教学科研进展,也造成了一定的人员伤亡和社会影响[1-5]。

相对于其他类型的实验室而言,化学类实验室中危险源特别是危险化学品数量大、种类多,实验设备种类多样,实验人员结构复杂、流动性大、技能水平参差不齐,因此,其安全管理难度较大。如何科学地做好实验室安全管理特别是科研事故预防工作,是科研安全管理人员面临的一个重要课题。本文根据风险管理理论,对化学类实验室存在的风险进行客观分析,进而依据风险水平进行有针对性的管理,特别是对高风险的危险源加强管理,可以科学预防科研事故的发生,利用有限的实验室安全管理力量,发挥最大的作用,收到事半功倍的效果[6-11]。

1 化学类实验室风险分析

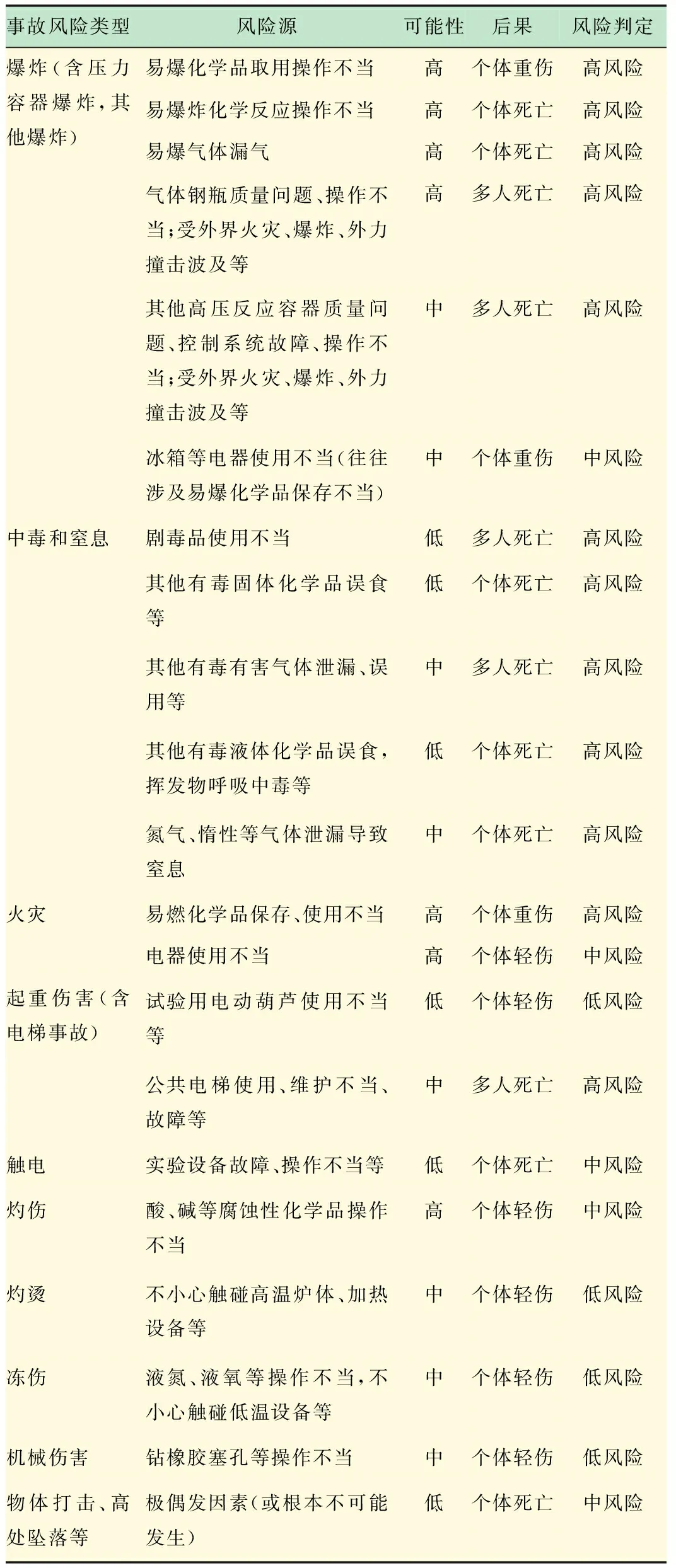

根据对2001~2013年6月全国高校、科研院所以及部分化学类企业实验室发生典型事故的统计,火灾、爆炸、中毒是实验室主要的安全事故类型,其中因危险化学品引发的燃烧爆炸事故占比约80%[3]。依据GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》中事故分类标准,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,根据风险矩阵图,采取经验法进行化学类实验室危险因素的分析,结果列于表1。可能性以“高、中、低”来表示,“高”表示在安全检查中每月均发现此类违规行为或操作时容易犯错;“中”表示在安全检查中每年均发现此类违规行为或操作时可能犯错;“低”为日常检查基本上未发现此类情况或基本上不可能犯此操作错误。事故后果,依据对人的伤害分为个体轻伤、个体重伤、个体死亡、多人死亡四类,按照以往化学类实验室发生事故的情况和一般情形下的后果可能性进行分析,暂未考虑财产损失及环境影响因素。风险情况,根据事故发生的可能性(危险源的使用频率)和事故后果的严重性进行综合判定(见表2)。

根据表1的风险分析,在化学类实验室可能发生的科研安全事故中,爆炸、中毒及窒息、火灾等风险较高,可能引起群死群伤,应该重点预防。应当注意的是,在实验室内火灾和爆炸往往相互伴生,火灾不及时控制可能引起爆炸事故,而爆炸事故发生后也往往会引发火灾。化学类实验室公共电梯造成的事故和一般的中高层建筑电梯事故类似,具有该类事故的普遍特点,虽非化学类实验室所独有,但因其风险较大,也应着重预防。

2 化学类实验室事故预防对策

依据风险管理理论,对化学类实验室存在的具有较高风险的爆炸、中毒及窒息、火灾等事故进行有针对性的预防,有助于切实减少伤亡事故特别是群死群伤事故的发生。

2.1 爆炸事故预防

爆炸是物质发生物理或化学变化,瞬间释放出巨大能量或大量气体,发生剧烈体积变化的一种现象。爆炸物自身易发生爆炸,易燃气体、易燃气溶胶、自反应物质或混合物、易燃液体、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物等剧烈反应也容易发生爆炸。

表1 化学类实验室风险分析

表2 化学类实验室风险矩阵图

2.1.1爆炸物管理

实验室常见的爆炸物一般含有炔基、叠氮根、雷酸根、亚硝基、硝基、硝酸根、过氧基、臭氧基、氯酸根或过氯酸根、卤氮基等基团。这类物质在外界能量的作用下,化学键很容易断裂,从而发生爆炸反应[12]。

爆炸物对撞击、摩擦、温度等具有强烈的敏感性。摩擦、撞击、震动、受热等均有可能给爆炸物提供足够的爆炸能,所以爆炸物需严格按要求远离发热源,避免物理碰撞与摩擦,轻拿轻放;放置应牢固,以防其跌落引发爆炸。

2.1.2易爆炸反应

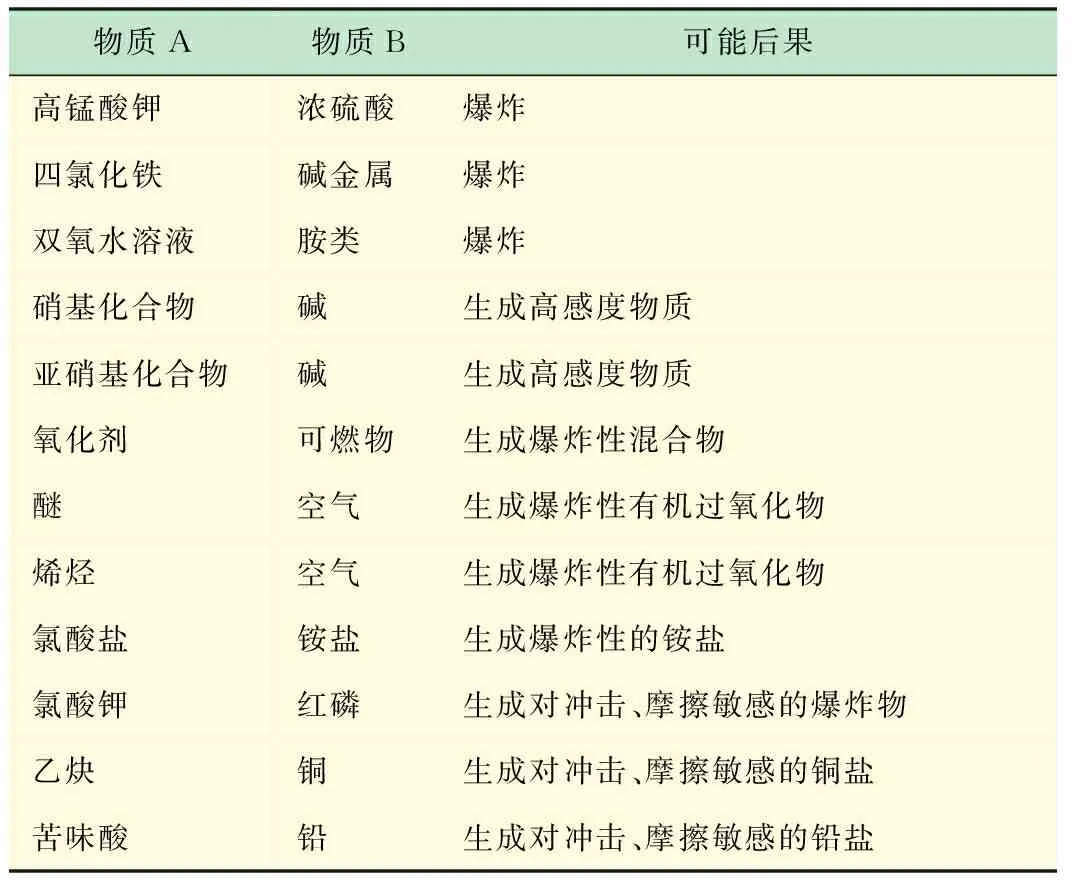

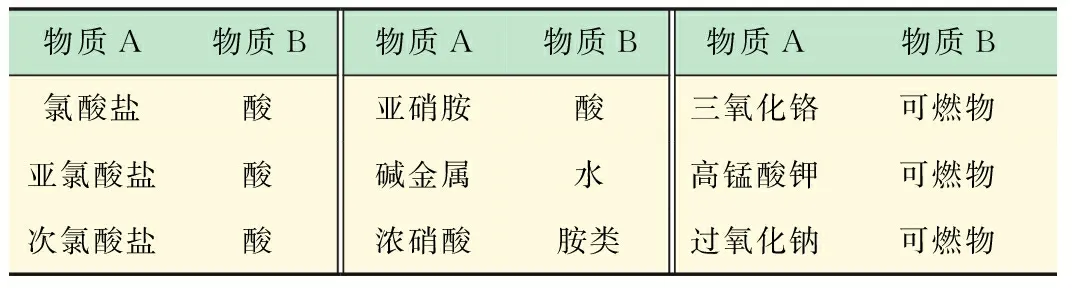

2种或2种以上非爆炸物相混合,也可能发生剧烈反应,引起爆炸。表3列出了实验室常见的部分易爆炸反应。此类化学物质混合使用时,极有可能发生剧烈反应而爆炸,所以一定要控制反应温度以降低反应速度,特别要注意防止飞温,控制加料速度以避免剧烈反应,采取必要的防爆措施以减少事故万一发生时的损失。除此以外,剧烈放热或产生气体的化学反应,如速度控制不当,也有可能发生爆炸[13-14]。

表3 化学类实验室常见混合易爆炸反应

2.1.3爆炸性气体混合物

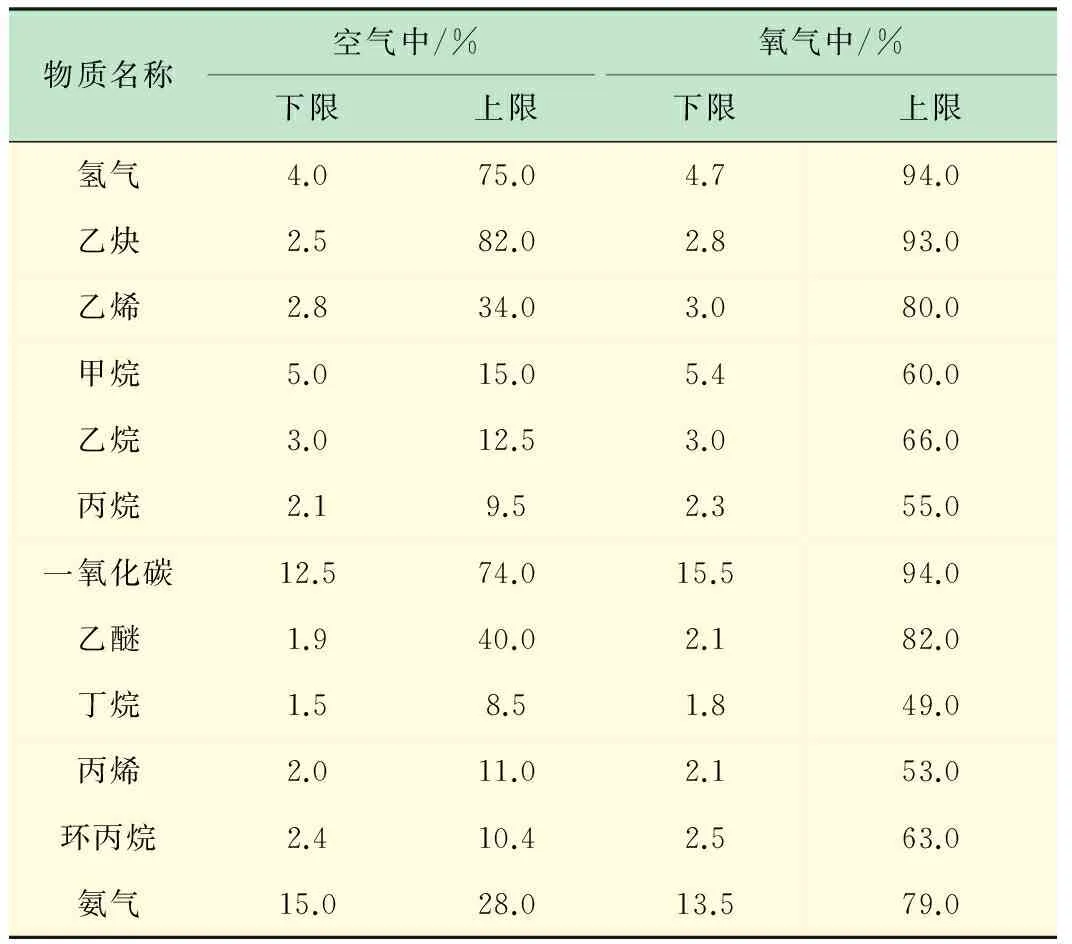

易燃气体或易燃液体蒸气与空气或氧气等氧化性气体混合,形成爆炸性混合物,遇到火源即可能发生爆炸。其爆炸极限范围在不同的外界条件下也会不同,一般来说,混合性爆炸气体的初始温度越高,爆炸极限范围就越宽,则爆炸下限越低,上限越高,危险性越大;初始压力越大,气体爆炸极限也变大;混合性爆炸气体中氧含量增加,爆炸极限扩大;点火源的活化能越大,加热面积越大,作用时间越长,爆炸极限范围也越大。表4列出了部分实验室常用气体和液体在空气及氧气中的爆炸极限范围。乙炔、氢气、一氧化碳及乙醚蒸气在空气中的爆炸极限范围非常宽,需要重点预防。

表4 部分实验室常用气体和液体蒸气的爆炸极限

在使用表4类似的易燃气体与液体时,一定要采取技术措施预防爆炸的发生,特别注意以下几点:① 定期进行整个反应系统的气密性检查和检修。② 安装气体泄漏报警与联锁系统,一旦气体泄漏时,可及时进行预警与处置。③ 气体均具有流动扩散性,可能聚集在实验室房顶等死角处,遇火源发生燃烧或爆炸。④ 使用易燃气体时,保持通风,即使发生气体泄漏,也能够及时有效排出。气体排出设备使用防爆设备。⑤ 使用乙醚等易燃液体时,尽量密闭操作,防止蒸气扩散,且应在通风橱内操作,以有效排出少量蒸气。⑥ 消除使用地附近各类点火源。⑦ 避免气体与管道材料发生反应,如使用乙炔气体时,不得使用铜管。

2.1.4气体钢瓶

气体钢瓶的安全管理主要分为购买、使用和保存三个阶段。在使用和保存时,应预防泄露、倾倒和遭受外力损害[15-16]。

新购买气体钢瓶进入实验室时,要注意检查气瓶的颜色、字样及其他标记与所预订气体的符合性;气瓶的年检标志是否合格;瓶体外观情况,如变形情况、受损情况、瓶阀情况等;氧气瓶或氧化性气瓶沾染油脂情况;气体的种类及组分含量等与预期是否相符等。

保存钢瓶时,应由专人负责台帐登记与管理,并注意以下几点:① 不得置于暴晒及雨淋处。② 保持实验室有效通风。③ 安装气体泄漏报警与联锁系统。④ 可燃气体保管场所使用防爆电器。⑤ 远离其他易燃易爆化学品,以免受外来火灾波及。⑥ 清理附近点火源。⑦ 空瓶和实瓶分开存放,并做出明显标志。⑧ 气瓶直立放置并有效固定。⑨ 避免长时间保存,限期储存的钢瓶要明确标注存放日期等。⑩ 瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,如氢气与氧气等,不得同室混放。

除上述可燃气体使用注意事项外,使用气体钢瓶时,还应注意到:① 直立放置。② 气路连接处应牢固,防止脱落引发事故。③ 开启阀门时,不得将气体总阀对准自己或别人。④ 瓶内气体不能用尽,必须留有剩余压力。⑤ 使用氧化性气体钢瓶时,操作者应仔细检查沾染油脂情况,气路的所有连接处不得采用可燃性材料。

2.2 中毒及窒息预防

有毒物质一般通过口腔、呼吸道或皮肤进入人体内造成伤害。因此,预防中毒和窒息,主要就是要预防有毒物质失去控制,进入到空气或其他公共区域中。

2.2.1剧毒品管理

剧毒化学品对人体的损害巨大,应对其严格管控,一定要按照“五双”及其他相关规定加强对剧毒品的管理。在实验室中,要特别注意:① 实验前对剧毒品进行除水等预处理时,确保有双人值班。② 取用、称量、加料等操作时,采取好个人防护措施和抛洒时应急处置措施,谨慎操作。③ 加料反应后,在其完全转化为其他物质前,要安排双人值守。④ 反应后,对废液中含有的剧毒物质,采取化学反应的方法,完全破坏其毒性后,再倒入废液桶。⑤ 进行一般化学实验时,如可能生成剧毒物质特别是剧毒气体时,要采取足够有效的通风及防护措施,避免中毒。含有相关物质的反应液体,也应完全处理后再倒入废液桶。⑥ 含有剧毒基团的化学物质采用一锅煮方法反应时,也有可能生成剧毒物质。

2.2.2有毒气体管理

有毒气体特别是高毒气体发生泄漏时,如不能及时发现或处置,则有可能造成人员中毒甚至死亡,如有毒气体大面积扩散,则可能造成较严重的中毒事故,发生群死群伤。有毒气体中毒事故的预防除上述预防易燃气体泄漏措施以外,还应保持有效通风,做好应急及救援物资储备。

2.2.3有毒液体与固体管理

预防有毒液体与固体中毒主要是杜绝其被误食。应注意:① 进实验室必须戴口罩、手套等,养成良好的实验习惯,实验完毕后要洗手。② 不戴实验时所用手套接触门把手、电梯按钮等公共部位。③ 实验室内不得放食物,不能饮水或进食。④ 严格防止化学品抛洒,如操作不慎污染实验记录本等。⑤ 从实验室进入办公室时的物品,如实验记录本、衣服等,不得与食物接触。⑥ 化学品不得进入办公室。⑦ 不用实验容器盛放食物。⑧ 在办公室饮水或进食前洗手。

在使用有毒液体化学品时,要采取有效通风与防护措施防止吸入有毒液体蒸气。

2.2.4氮气与惰性气体窒息

氮气与惰性气体可窒息致人死亡。使用此类气体时,要注意防止泄露,可以安装气体泄漏报警器或氧气探测器进行实时监控。要特别注意进入密闭空间进行作业前的检测,严格执行密闭空间作业相关管理规定。

2.3 火灾预防

燃烧在时间或空间上失去控制,就会造成灾害,即为火灾。燃烧必须同时具备可燃物、氧化剂和点火源3个条件。易燃气体、易燃气溶胶、易燃液体、易燃固体、自反应物质或混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物等均可以作为可燃物参与燃烧;而氧化性气体、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物等均是常见的氧化剂。点火源指具有一定能量,能够引起可燃物燃烧的能源,主要有明火、电火花、冲击与摩擦火花等。

根据文献报道和事故案例,化学类实验室发生火灾的常见原因有危险化学品引发火灾,用电设备引发火灾,点火源引发火灾,电路引发火灾等[16]。

2.3.1点火源管理

化学类实验室易燃物及可燃物种类和数量繁多,一旦遇到点火源,容易引发火灾。实验室内常见及容易引起忽略的点火源有:① 加热用火,如酒精灯、煤气喷灯、氢氧焰、冬季取暖设备等;② 电气火花,包括电气设备各类开关、保险丝、电线接头处等,在断开或接通电源时,易产生火花;③ 设备余热,如电吹风、加热枪等使用完毕后,虽关闭电源,但其余热碰到易燃物时,仍可能引发火灾;④ 蚊香、蟑螂熏剂等明火驱蚊驱虫用品;⑤ 固体高温表面,如马弗炉、烘箱、烤箱等外壳;⑥ 机械火花;⑦ 静电火花等。在实验室内,要注意加强对这些点火源的安全管理,避免其引发火灾。

2.3.2危险化学品火灾预防

危险化学品引发的火灾可以分为危化品保存不当引发的火灾和使用不当引发的火灾。在保存及使用过程中,易于自燃的物质,遇水放出易燃气体的物质,氧化性物质和有机过氧化物容易引起着火,需要特别小心。常见的此类物质有黄磷、三乙基铝、钠等,这类化学品应单独存放,且保存在合适的环境中,如黄磷保存在水中,钠密封保存在煤油或石蜡中,并经常检查。

有些化学物质混合后,极易引起着火,对于此类化学反应,在操作时应当特别谨慎,储存时也应隔离。表5列出了部分化学实验室内容易混合起火的反应[13]。

2.3.3设备引发火灾预防

除上述电吹风、加热枪等加热设备使用不当可作为点火源引发火灾外,用电设备超负荷使用、使用环境恶劣或超过其使用寿命时,也容易发生故障,引起着火。

在进行化学反应时,一旦发生飞温,则可能引发火灾甚至爆炸。在使用温度控制类仪器设备(以下简称为温控仪)进行温控化学反应时,要注意:① 根据实验需求和周边环境选用合适型号和规格的温控仪,并从有资质厂家购买。② 试用时应有人全程监控。③ 应安放在洁净环境中且稳固,不得放置在窗口、空调出风口等易淋雨、风吹处,不得放置在临时支撑物上,且应远离易燃及可燃物品;温控仪的周围应当留有足够的维修检查通道且透风。④ 选择合适的供电线路,严禁超负荷用电;接线应稳固;经常检查相关接头、电路等是否有异味或其它异常现象。⑤ 应当根据产品说明书的要求和实际使用情况进行年检,并按规定淘汰。⑥ 根据需求选择合适类型的热电偶。在使用时,应确保热电偶插入加热设备内并跟踪其正常升温;设置温控仪断电保护程序,在热电偶短路或断路时,切断加热电路。⑦ 合理利用温控仪自身安全保护功能。⑧ 对于失控后可能引发严重后果的实验,应采用两台或多台温控仪共同监控,以防个别温控仪出现故障后造成事故;两台或多台温控仪监控同一反应时,应确保只要其中一台监控到异常时,即可切断电源并发出警报。

表5 化学类实验室常见混合易起火反应

使用既具有温控功能,又具有加热功能的温控加热搅拌器时,还应注意:① 注意加热油的选择。不同种类的有机硅油使用温度不同,温控加热搅拌器实验着火,很大一部分原因是有机硅油选用不对,或长时间使用老化造成的。② 水浴时,应经常检查水位是否覆盖加热炉丝,避免干烧。③ 夜间电压不稳,搅拌不均匀,容易引发反应容器晃动甚至破碎。使用磁力搅拌子,容易造成磁子跳动,打碎玻璃容器;或者磁子不转动,起不到搅拌的效果,导致导热不均;此两种情形均可能导致火灾及其它事故。④ 夜间水压不稳,水压突然增大时,易造成冷凝水水管脱落,致使反应容器过热。

2.3.4电路火灾预防

电路超负荷使用或电线老化,也容易引发着火,酿成火灾。应加强对电路的安全管理,严格按照设计负荷使用,并定期进行检查,发现异味后及时进行维修;应采取防漏电、防触电、短路等技术措施及预警措施,以减少发生故障时的损失。

此外,化学实验室的起重伤害事故主要包括公共电梯事故和实验室内起重设备事故等。其中公共电梯引起的起重伤害是所有中高层建筑普遍存在的风险,在此不再详述。实验室内起重伤害的预防要点有:① 要严格按照国家特种设备的管理规定,落实各项管理措施特别是持证上岗要求,定期进行维修保养,并监督维修保养单位的工作质量。② 注意非正常状况下的使用,如台风、暴雨、火灾、漏水、断电等对设备正常运行会造成影响。

3 结 语

运用风险矩阵图,对化学类实验室事故风险做了分析,总结出化学类实验室着重预防爆炸、中毒及窒息和火灾三类高风险科研安全事故,并有针对性地提出了一系列预防对策。提出从爆炸物、易爆炸反应、爆炸性混合气体和气体钢瓶四方面加强爆炸事故的预防;采取措施来加强剧毒品、有毒气体、有毒液体和固体中毒事故和惰性气体窒息事故的预防;提出强化点火源、危险化学品、用电设备和电路四个方面的管理来预防实验室火灾的发生。

参考文献(References):

[1] 冯寿淳. 化学化工实验室安全管理与安全教育[J]. 实验室科学, 2014, 17(3): 196 -198.

[2] 赵国华. 化学实验室火灾、爆炸原因分析及防火防爆措施[J]. 工业安全与防尘,1999(6):1-3.

[3] 李志红. 100起实验室安全事故统计分析及对策研究[J]. 实验技术与管理,2014, 31(4): 210-216.

[4] 贾贤龙.高等学校实验室安全现状分析与对策[J]. 实验室研究与探索,2011, 30(12):193-195.

[5] 秦 锋, 黄 强, 袁久洪. 高校实验室安全事件的原因浅析与管理对策[J]. 实验室研究与探索,2017, 36(3):302-306.

[6] 罗 云,特种设备风险管理[M]. 北京 :中国质检出版社,中国标准出版社, 2013.

[7] 李志华, 吴阿清, 陈 涛, 等. 应用本质安全原理 加强化学类实验室安全预防管理[J]. 实验室研究与探索, 2014, 33(5):283-286.

[8] 刘玉玉. 高校化学实验室安全管理初探[J]. 实验室科学, 2015, 18(4): 203 -205.

[9] 李 颖,徐海燕,王 斓, 等. 浅析有机化学实验室的安全问题及安全管理[J]. 实验室科学, 2015, 18(4): 191-196.

[10] 李广艳. 高校化学实验室的安全管理探索[J]. 实验室研究与探索, 2014, 33(3): 278-282.

[11] 牛焕双,吉 琳,刘 滨. 化学实验室安全管理体系的构建[J]. 实验室科学, 2013, 16(5):180-183.

[12] 王国清,赵 翔. 实验室化学安全手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012.

[13] 黄 凯,张志强,李恩敬. 大学实验室安全基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

[14] 齐 燕. 实验室常用化学试剂的安全管理[J]. 实验室科学, 2015, 18(2): 176-178.

[15] 吴粤燊. 气瓶安全[M]. 北京 :中国劳动社会保障出版社, 2009.

[16] 北京大学化学与分子工程学院实验室安全技术教学组. 化学实验室安全知识教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.