新时代社会主要矛盾的唯物史观解读

宋 剑

(南方医科大学马克思主义学院,广东广州510515)

人民是历史的创造者,是历史发展的主体。“生产关系与生产力、上层建筑与经济基础”的矛盾运动揭示了历史发展的客观规律。历史发展的人民主体与历史发展的客观规律,不仅构成了历史辩证法的双重向度,而且体现了唯物史观的根本观点。以满足“人民日益增长的美好生活需要”作为解决经济社会“不平衡不充分发展”的根据、动力和政治合法性,进而推动和落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,既体现了“以人民为中心”的价值观,又体现了新时代社会主要矛盾发展的历史辩证法。

1 “人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾”是“生产与生活”“社会与人”矛盾在新时代条件下的客观反映,是依据马克思主义基本原理与变化着的中国实际相结合做出的新判断

1.1 马克思、恩格斯创立的唯物史观包含着从“生命”到“生活”再到“生产”的理论逻辑,形成了“人与社会”的基本矛盾和理论框架

马克思、恩格斯将“有生命的个人”作为研究人类历史的出发点,作为“全部人类历史的第一个前提”[1]519,而“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活”,“但是为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西”,“因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身”[1]531。马克思、恩格斯论述唯物史观的理论逻辑遵循了从“生命”到“生活”再到“生产”的顺序与进路,形成了一个有机的逻辑链条和严谨的逻辑结构。马克思、恩格斯将人的生命与生活作为生产的主体依据和价值归宿,体现了历史主体与历史规律的关联逻辑。从生命、生活、生产三者关系看,离开人的生命与生活,生产活动发生的动力和存在的合理性就丧失了根据,就成为无源之水、无本之木;如果生产不以人的生命和生活为目的,而是追求自身的目的,将人的生命和生活作为劳动、消费和追求利润的手段,就会产生“生产与生命、生活”之间价值关系的颠倒,这恰恰是马克思和恩格斯所批判的资本主义生产方式的实质。只讲生产和生产力,不讲生命和生活;只讲社会,不讲人,不符合马克思和恩格斯本人的文本和思想。因此,确立人的“生命”与“生活”在唯物史观中的存在、地位与作用,进而确立“人”在唯物史观中的存在、地位与作用,不仅符合马克思和恩格斯的思想原貌,而且有力回击了非马克思主义对唯物史观是“人学空场”的指责和批判,更重要的是使唯物史观在大的主题框架和理论逻辑上确立了“人与社会”的基本矛盾。

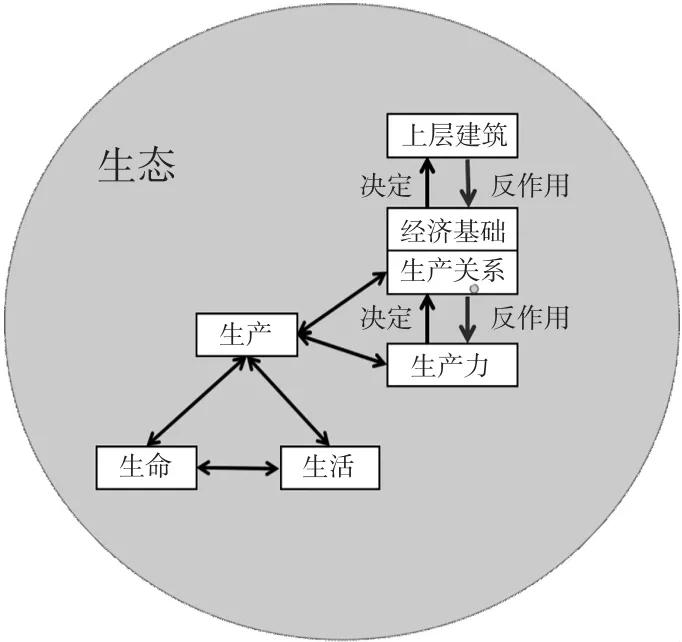

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中,不仅表达了人的生命与生活的物质需要迫使人类必须从事物质生产的思想,而且将国家、法和意识形态等上层建筑的起源置于物质生产之中。“社会结构和国家总是从一定的个人的生活过程中产生的……这些个人是从事活动的,进行物质生产的,因而是在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下活动着的。”[1]524“不是从观念出发来解释实践,而是从物质实践出发来解释各种观念形态”[1]544,“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。人们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等语言中的精神生产也是这样。”[1]524综观之,马克思、恩格斯创立的唯物史观将物质生产作为起决定作用的力量,置放在“人的生活需要”与“社会结构”之间,形成了“生活需要—物质生产—社会结构”的理论逻辑,强调了物质生产、经济活动、生产力对人与社会存在和发展的根本作用。历史发展的人民主体与历史发展的客观规律,构成了历史辩证法相互联系的双重向度,形成了以“生命、生活、生产、生态(自然界)、生产力、生产关系、经济基础、上层建筑”为内容的唯物史观概念体系,其关系结构如图1。

图1 历史唯物主义原理概念图(双箭头表示相互作用)

1.2 中国社会主要矛盾的新变化蕴含着马克思主义基本原理与变化着的中国实际相结合的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑

中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。从“物质文化需要”到“美好生活需要”的转变体现了新时代民生需要的新变化,从“落后的社会生产”到“不平衡不充分的发展”的转变体现了新时代社会发展的新要求。中国社会在发展起来之后,“不平衡不充分的发展”成为制约中国人民过上美好生活的主要因素。从“富起来”到“强起来”,中国社会主要矛盾的新变化蕴含着马克思主义基本原理与变化着的中国实际相结合的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑。

首先,从理论逻辑来看,作出中国社会主要矛盾发生变化的新判断,遵循了唯物史观从“人的需要”出发审视社会结构与社会发展的理论进路和价值取向,体现了“以人民为中心”的价值观。满足人民日益增长的美好生活需要,不仅要进一步提高物质和文化生活的质量,而且还要满足人民在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求,满足人民在政治生活、精神生活、公共生活、自然生活等诸多方面的权利诉求。美好生活不仅意味着生活水平、生活质量的提高,而且意味着获得感、幸福感的提升,达到“美”与“好”的标准和境界。因此,满足人民美好生活的广泛需要,只发展经济是远远不够的,必须贯彻新发展理念,改变以GDP为中心的增长模式,将人民对美好生活的需要作为解决不平衡不充分发展的根据、动力和政治合法性来源,推动“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以人的全面发展推动社会的全面发展。

其次,从历史逻辑来看,新时代社会主要矛盾是“生产与生活”“社会与人”矛盾在新历史方位下的发展。1949年新中国成立以后,中国共产党对我国社会主要矛盾的判断有一个曲折发展的过程:党的八大指出,“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾”[3]548。党的八大确定的社会主要矛盾有两个,既有“工业国”与“农业国”的矛盾,又有“物质文化需求”与“落后的社会生产”的矛盾,前者包含着“发展阶段、发展层次之间”的矛盾,后者包含着“生产与生活”的矛盾。哪一个才是解决的重点和着力点呢?需要做出选择。党的八大二次会议改变了八大关于我国社会主要矛盾的正确判断,认为在社会主义社会建成以前,无产阶级与资产阶级的矛盾、社会主义道路与资本主义道路的矛盾,始终是我国社会的主要矛盾。党的八大二次会议对主要矛盾的改变,使我国解决主要矛盾的重点和着力点从“生产与生活”的矛盾转变为“上层建筑与经济基础”的矛盾,并集中体现在“抓革命,促生产”“以阶级斗争为纲”“打倒经济主义”和批判“猫论”等口号中,强化和夸大了唯物史观矛盾体系中自上而下的“反作用”。1981年,十一届六中全会将我国社会的主要矛盾定位在人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,这一表述将我国社会主要矛盾重新定位在“生产与生活”的矛盾,进而实现了党的工作重心的转移,邓小平将其称为“最根本的拨乱反正”。“多少年来我们吃了一个大亏,社会主义改造基本完成了,还是‘以阶级斗争为纲’,忽视发展生产力。‘文化大革命’更走到了极端。十一届三中全会以来,全党把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,在坚持四项基本原则的基础上,集中力量发展社会生产力。这是最根本的拨乱反正。不彻底纠正‘左’的错误,坚决转移工作重点,就不会有今天的好形势。同样,不认真坚持四项基本原则,就不能保持安定团结的局面,还会把纠‘左’变成‘纠正’社会主义和马列主义,也不会有今天的好形势。”[4]141党的工作重心转移在什么意义上讲是“最根本的”?只有在以“生命、生活、生产、生态(自然界)、生产力、生产关系、经济基础、上层建筑”为内容的唯物史观概念体系中,才能理解我国社会主要矛盾变迁的历史逻辑和“最根本”所在。“人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾”是“人民日益增长的物质文化需求与落后的社会生产之间的矛盾”的历史发展,是运用唯物史观分析变化着的中国实际过程中产生的新判断。

再次,从实践逻辑来看,解决“落后的社会生产”需要紧紧围绕“经济建设”这个中心,推动改革“向中心聚焦”,而解决“不平衡不充分的发展”需要围绕“人、社会与自然界”三者关系“推动系统变革”。我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化,满足人民美好生活任何一方面的需要,都需要协调社会不同领域进行合理供给,需要推进社会系统的综合改革。只有增强改革的系统性、全面性和协调性,才能解决发展的不平衡和不充分的问题,满足人民日益增长的美好生活的广泛需要。因此,新时代社会主要矛盾呈现出系统性、结构性和复杂性的特征。以“房子”问题为例,十九大提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”[2]47。这一论述体现了将房子问题放在“社会与人”“生产与生活”关系框架下的重新定位,明确了房子用于保障人民居住需要的民生属性,对长期以来社会上存在的炒房问题进行纠偏;同时说明了房子问题不是由于我国基建能力落后造成的,而是在生产与生活的关系上发生了偏差,是经济社会不平衡不充分发展造成的。从人和生活的角度看,唯物史观将“住”作为人生活的基本物质需要,但长期以来房子成为突出的民生问题和保障难题。从生产和社会的角度看,房子不仅涉及房地产的产业发展问题,还涉及城乡土地产权、经济安全、收入分配、贫富分化、公平正义、税收问题、财政问题、金融问题、法律问题、腐败问题等诸多领域,可谓“牵一发而动全身”,充分体现了“房子”作为社会问题的系统性、结构性和复杂性。因此,解决“住有所居”,实现美好生活,房子问题必须要解决,但只有纳入经济社会发展的全局与系统中才能实现,在改变经济社会不平衡不充分发展的过程中才能解决。

2 自然生态是人与社会生存发展的基础,是人民美好生活需要的重要内容,是不平衡不充分发展的重大主题

2.1 马克思、恩格斯将“自然界”作为“人与社会”生存发展的客观环境、实践对象和根本依靠,内在地、有机地与人的生命、生活和生产活动联系在一起

人与社会的生存和发展离不开自然界,唯物史观围绕“人、社会与自然界”三者关系形成了独特的自然观。马克思、恩格斯将自然界纳入唯物史观之中,不仅提出自然界(“无机界”)是人类肉体生活和精神生活的对象,是人类直接的生活资料和生命活动的对象与工具,而且提出“人靠自然界生活”“人是自然界的一部分”、自然界“是人的无机的身体”等思想,进而将自然界与人的生命、生活和生产活动内在、直接地统一在一起。首先,自然界是自然科学与艺术活动的对象,是人类的精神食粮。“植物、动物、石头、空气、光等等,一方面作为自然科学的对象,一方面作为艺术的对象,都是人的意识的一部分,是人的精神的无机界,是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮”。其次,自然界是人直接的生活资料,是人生命活动的对象和工具。“在实践上,人的普遍性正表现为这样的普遍性,它把整个自然界——首先作为人的直接的生活资料,其次作为人的生命活动的对象(材料)和工具——变成人的无机的身体。”再次,人靠自然界生活,是自然界的一部分,自然界犹如“人的无机的身体”。“人靠自然界生活。这就是说,自然界是人为了不致死亡而必须与之处于持续不断的交互作用过程的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系,不外是说自然界同自身相联系,因为人是自然界的一部分。”[1]161综上所述,自然界与人的生命存在、生活需要和生产活动内在地、直接地联系在一起,使唯物史观呈现出“人、社会与自然”三者关系的统一。

生产与生活之间的矛盾使自然界与人类历史内在地联系在一起。马克思、恩格斯认为一切旧历史观的弊端在于将自然界与人类历史割裂开,没有将人的生活和工业生产视作自然界与人类历史内在联系的纽带。“现实的生活生产被看成是某种非历史的东西,而历史的东西则被看成是某种脱离日常生活的东西,某种处于世界之外和超乎世界之上的东西。这样,就把人对自然界的关系从历史中排除出去了,因而造成了自然界与历史之间的对立”[1]545,克服这种外在的对立应该从“工业中存在着‘人和自然的统一’”[1]529中寻找。“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动方式或一定的社会阶段联系着的,而这种共同活动方式本身就是‘生产力’;由此可见,人们所达到的生产力的总和决定着社会状况,因而,始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。”[1]532-533综观之,将自然界视为与人的生命、生活和生产活动密切相关、有机联系、不可分割的一个系统和整体,进而将自然界与人类社会历史内在地联系在一起,形成了以“人、社会和自然界”三者关系为主题的唯物史观。

马克思、恩格斯创立的唯物史观强调社会生活、特别是强调生产活动对人与自然界的优先性和决定性,认为只有立足于社会生活、立足于工业生产才能真正理解人自身的存在和自然的价值。站在社会的立场上理解和研究人与自然,体现了马克思从人类主体的能动实践出发进行理论研究的立场、观点与方法,是马克思深入推进政治经济学研究的哲学根基。但是,人与自然界毕竟不能被囊括和消融在社会生活和工业生产的范围和视域之内,人与自然界有社会生活和工业生产无法包含和取代的内容与价值,具有相对独立性和特殊性。在人、社会与自然界三者关系上,从个人出发,还是从社会出发,抑或从自然出发,存在立场、视域和价值观的差异,不能相互取代,当代马克思主义学术研究与理论发展的人学取向和生态学思潮就是有力的证明。因此,唯物史观应为自然界留有一席之地,将“人、社会与自然界”三者关系确立为“三圆交叉”的关系,既有领域和视域的融合,又有领域和视域的分殊,相互联系、相互渗透,但不能相互包含、相互取代。

2.2 将自然生态置于“生产与生活”“社会与人”关系中重新定位,在解决新时代社会主要矛盾中实现“人、社会和自然界”的和谐共存与可持续发展

自然生态与新时代社会主要矛盾密切相关。首先,人民对美好生活的需要包括对优美生态环境的需求,要提供更多优质生态产品满足人民日益增长的优美生态环境的需要;其次,不平衡不充分的发展最终体现在“人、社会和自然界”关系的不平衡、不和谐和不可持续。生态环境问题已经成为实现人民美好生活需要的“民生之患”“民心之痛”,成为不平衡不充分发展的突出短板[5]11。

解决生态文明建设问题,首先要调整自然生态在“生产与生活”“社会与人”关系中的地位与价值。生态既与生活相关,是生活所依赖的自然环境,同时生态又与生产相关,是生产得以展开的自然资源。在“生产与生活”的矛盾中,生态到底是听从生产的需要,为生产服务,还是听从生活的需要,为生活服务,这是一个根本的价值观问题。很多国家工业化走了一条“先污染,后治理”的道路,反映了生产至上或生产主义的价值观念,体现了“生产—生态—生活”的价值链条,即为了生产的发展和财富的增长,不惜以污染生态环境、恶化人类生活环境为代价。但是以牺牲生态和生活环境为代价的发展模式不可持续,生态危机与生态灾难成为人类共同面临的问题。改革开放以来,我国经济社会在高速发展的过程中付出了高昂的生态环境代价。“我们在生态环境方面欠账太多了,如果不从现在起就把这项工作紧紧抓起来,将来付出的代价会更大。”[5]3改变以GDP为中心的发展模式,就必须调整生态在“生产与生活”矛盾中的价值定位,确立“生活—生态—生产”的价值链条,即将人民对优质生态产品和优美生态环境的生活需要作为优先价值,倒逼生态文明建设和经济发展方式的转变。

其次,重新认识和调整“生态与生产”之间的矛盾关系,坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,确立生态文明建设相对于生产活动的优先地位。“生态与生产”之间的关系,最理想的状态是实现二者的和谐,“既要绿水青山,也要金山银山”;当二者存在矛盾和冲突时,就要做出取舍,坚持生态文明的优先地位,“宁要绿水青山,不要金山银山”,绝不以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展[5]21。更重要的是要破除将生态与生产对立起来的观念,要坚持“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的观念[5]23,把生态优势变成经济优势,充分发挥“绿水青山既是自然财富,又是社会财富、经济财富”[5]23的多重价值。总之,认识和处理生态与生产之间的矛盾,要把人民对优质生态产品和优美生态环境的需要作为优先价值,确立生态价值对生产的优先性和主导性。

再次,遵循自然规律,确立人与自然和谐共生的理念;推动生态文明建设,重新调整自然与社会的关系。在人与自然的关系方面,人类应该遵循自然规律,确立“尊重自然、顺应自然、保护自然”[4]50的理念,改变人类凌驾于自然之上的价值观念[5]131。人与自然应该和谐共生[5]32,人与自然是生命共同体[4]50。人类归根结底是自然的一部分[5]131,人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律[4]50。在社会与自然的关系方面,借鉴“重新自然化”[5]67的理念,坚持社会与自然的融合,推动生态文明的各项制度建设。从经济方面看,“要结合推进供给侧结构性改革,加快推动绿色、循环、低碳发展,形成节约资源、保护环境的生产生活方式”[5]34;从政治方面看,要建立起生态文明制度的“四梁八柱”,将生态文明纳入制度化、法治化轨道,同时加强生态建设的国际合作,实现世界的可持续发展;从文化方面看,“要加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识,营造爱护生态环境的良好风气”[5]116。综观之,自然生态问题是人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分发展矛盾的重要内容和具体体现,处在了生产与生活、社会与人矛盾的焦点上。加强生态文明建设首先应该将自然生态置于“生产与生活”“社会与人”矛盾中重新定位,通过价值观念的转换和生态文明制度的建设,实现“人、社会和自然界”的和谐共存与可持续发展。

参考文献:

[1]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[3]薄一波.若干重大决策与事件的回顾:上卷[M].北京:中共中央党校出版社,1991.

[4]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[5]习近平.习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017.