社会工作专业化从何而来?

——基于2014上海大都市社区调查(SUNS)

杨 锃 王 群

一、问题的提出

中国社会工作专业化源自何处?这是一个足以令本土社会工作界产生集体思考的问题。俯瞰西方社会工作发展史,将1869年慈善组织协会(COS)的创设作为起点,社会工作已走过了近150年的发展之路。作为一种“助人的专业(helping profession)”,社会工作是否是一个专业,即弗莱克斯纳之问①亚伯拉罕·弗莱克斯纳:《社会工作是一门专业吗?》,胡杰容、邓锁译,《中国社会工作研究》,2013(1)。,对于英美国家而言,其已不成为紧要问题。不过,在社会服务领域,从权力关系的视角出发,社会工作依靠其专业力量是否能应对所有的社会情景、并立于不败之地,仍是一个值得进行经验性再检验的问题。②Garrow, Eve E. and YeheskelHasenfeld, “When Professional Power Fails: A Power Relations Perspective” , Social Service Review, 2016,90(3) :371-402.对于恢复社会工作教育不到30年的中国而言,则依然是一个极其紧迫而重要的问题。

因此,探讨社会工作的专业化已成为本土社会工作研究的重要组成部分之一。①专业化(professionalization),亦可译为“职业化”,本文对此做统一表述。需要辨析的是,专业化并不等于“专业主义(professionalism)”;而在中国情景中,专业化和职业化是有差异的,通常社会工作界所认为的“专业化”要早于“职业化”是指其专业教育要早于职业制度的建立。概括而言,目前对于社会工作专业化的研究主要有两大研究传统:一是对社会工作专业化的过程和历史加以梳理;二是基于职业系统,开展对社会工作专业化的理论探讨。不过,至今为止对本土社会工作专业化的反思常常被放置在一个后现代主义的范式之中,主要集中在对其专业使命的建构②陈涛:《社会工作专业使命的探讨》,《社会学研究》,2011(6)。,甚至基于打破专业主义与管理主义间冲突的角度讨论本土专业化的模式问题③郭伟和:《后专业化时代的社会工作及其借鉴意义》,《社会学研究》, 2014(5)。,在一定程度上形成了对专业化和去专业化的话语对峙。④⑤殷妙仲:《专业、科学、本土化:中国社会工作十年的三个迷思》,《社会科学》,2011(1)。基于近期的实证研究,社会工作的专业化则主要围绕专业能力展开⑥雷杰、黄婉怡:《实用专业主义:广州市家庭综合服务中心社会工作者“专业能力”的界定及其逻辑》,《社会》,2017(1)。,而对于当下社会工作专业化发展的实际状况如何,尚缺乏具有数据支撑的实证研究。因此,即便是存在一些对社会工作专业化的探讨,也往往仅停留在应然的层面而缺乏必要的数据支持。

事实上自十六届六中全会以来,全国29个省(区、市)出台并深化落实了加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见或专项规划。近年来,本土社会工作队伍数量上确有快速增加。截至2015年底,通过职业水平考试、高校教育和专业培训,全国社会工作专业人才近50万人,已成为发展社会服务、创新社会治理、加强社会建设的重要新兴力量。⑦中国民政部:《2015年民生工作报告》,http://www.mca.gov.cn/article/gk/mzgzbg/,2016-05-09。为激励社会工作专业队伍发展,国家从政策层面,鼓励社会工作专业岗位开发和保障人才激励措施的落实。⑧中国民政部:《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》,http://www.mca.gov.cn/article/gk/wj/201611/20161100002338.shtml,2016-10-14。社会工作队伍通过考试、专业培训迅速增大,仅是专业化发展的一个表象吗?其专业化实际发展状况如何,主要依靠哪些因素促进了社会工作的发展?面对这些问题,社会工作界充满了争论,造成了一系列迷思,长期缠绕在研究者和实务工作者的心头。进入2017年后,一些高校受到多种因素的影响,暂停了已有一定规模的社会工作专业教育。因此,为检验社会工作专业化的来源,尤其在上海等大力发展社会工作的特大城市,是极其紧迫而现实的课题。本文通过检验社会工作专业化水平的一系列核心指标,将对社会工作专业化水平加以实证分析,试图通过此番实证检验,明确指出推进本土社会工作专业化程度的有效路径。

二、以往的社会工作专业化探讨

对社会工作的专业化研究,主要可分为两大脉络。一大脉络来自于对专业化过程模式的探讨。⑨赵康:《专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准——一个社会学角度的分析》,《社会学研究》,2000(5)。基于过程模式,尤其可借用职业社会学的视角,从权力获得的过程考察专业化,如阿伯特在《职业系统》中所揭示的,社会工作一直以来都在模仿临床医学,专业化的发展实际上可以理解为建构起更大范围的“个人问题管辖权”的过程。①安德鲁・阿伯特:《职业系统》,李荣山译,北京:商务印书馆,2016,第437-444页。阿伯特敏锐地注意到,精神医疗社会工作在20世纪20年代的兴起,与瑞奇蒙德追随精神医学的个案方法提升了专业性紧密相关,不过,社会工作的管辖权并不存在独立的知识基础。②当然,阿伯特的职业社会学研究超出了过程模式的范围。阿伯特敏锐注意到了社会工作的志向,因而聚焦于职业团体的共同价值志向,认为社会工作者的见解中包含了价值志向。这一见解开启了此后对专业化研究中,对社会工作专业价值得取向的测量。过程模式的核心主张在于,各种专业(职业)都有其发展规律,经过相应的阶段,首先描述出一个理念性的完全专业化目标,然后以此为对照,探讨其专业发展的阶段。Carr-saunders等人(1931)认为,专业发展有一个从起步开始发展到成熟的过程。③Carr-Saunders, Alexander Morris, and Paul Alexander Wilson:The Professions. California: Frank Cass, 1964.进入20世纪60年代,在社会学领域,通过与其他专业的比较,来确定专业成熟度的做法开始兴起。最具代表性的是威林斯基(Wilensky H. L.)和阿米泰·艾兹奥尼(Amitai Etzioni)。威林斯基把专业化过程划分为4大阶段,认为当时社会工作仍处于专业化发展的途中。④Wilensky HL. The professionalization of everyone? American Journal of sociology. 1964 70(2):137-58.随后艾兹奥尼提出了“半专业化”的概念,认为那些尚未完全获得并确保专业地位,还未充分专业化的新专业,如社会工作、护士等,均处于“半专业化阶段”。⑤Etzioni, Amitai, The Semi-professions and their Organization: Teachers, Nurses, Social Workers. New York:Free Press, 1969.威林斯基之所以提出了专业化发展的过程论,是基于其提出的4个区分专业化发展阶段的依据,即(1)拥有能够开展业务的专业知识;(2)接受专业化的教育课程的训练;(3)加入了专业协会等团体;(4)具有专业伦理纲领。进入20世纪70年代后,摩尔基于前人的研究,更为具体地划分出了从非专业化到完全专业化的6个台阶:一是全职的职业;二是能够给社会公众提供不可或缺的服务;三是具有国家资格,有相关职业团体能够维持并改善服务;四是确立了制度化的高等教育机构能够提供专业知识和技能的训练;五是有成文的伦理纲领;六是能够在职业活动中确保其自律性。⑥Moore, Wilbert Ellis, TheProfessions: Roles and Rules. New York:Russell Sage Foundation, 1970.社会工作专业化发展的过程论至此就确立起来了。

另一脉络是对专业属性(特质)的探讨。通常认为,这一探讨源起于弗莱克斯纳。时任纽约市教育委员会事务局副局长的他,在当年全美社会工作协会(NCSW)的年会上,发表了题为“社会工作是一门专业吗”的演讲。⑦亚伯拉罕·弗莱克斯纳:《社会工作是一门专业吗?》,胡杰容、邓锁译,《中国社会工作研究》,2013(1)。这一演讲所提出的六项衡量标准,即可以学习的性质;具有实践性;具有自我组织化的倾向;体现利他主义;个人担负相关责任;通过教育能够传授的技术。对当时美国已设立、并开始培养社会工作者的专业学校而言,它是具有巨大冲击力的,同时,也极大的刺激了当时的社会福利从业者和研究者。此后,最早应对弗莱克斯纳之问,试图努力达成专业化标准的先驱者当属瑞奇蒙德。⑧Richmond, Mary Ellen., Social Diagnosis. New York: The Free Press, 1965.百年之前,她的《社会诊断》一书从自身收集到的个案案例之中,界定出个案工作方法,并比照医疗服务,尤其是精神医疗服务,试图将这一方法一般化,从社会科学的角度基于社会调查的手法开创“社会诊断”,以专业化导向解决社会问题。此著堪称社会工作专业化职业化道路上的里程碑。⑨社会工作发展史上,1918年美国医疗社会工作协会的成立,1921年美国社会工作者协会的设立,此后1926年美国精神医疗社会工作协会成立,都无不继承了瑞奇蒙德的足迹。开启了此后对社会工作专业化的“属性(attributes)”的长久讨论。①②③④Cohen, Nathan E. ,“A Changing Profession in a Changing World”, Social Work, 1956, 1(4):12-19.在社会工作专业化属性讨论之中,最具影响力的当属格林伍德和米尔松的研究。其中,格林伍德的研究也广为国内学界引用,对本土社会工作领域影响深远,指出了专业化的五大属性,即形成了理论体系、拥有专业权威、有专业伦理、有专业文化、受到社会的广泛认可(Greenwood, 1957)。对专业化要素更为系统的研究,则来自米尔松,通过归纳了7种构成专业化要素:(1)具有理论知识;(2)接受过专业教育和训练;(3)由于教育和训练而获得的技能;(4)有志于公共福利;(5)有组织化的专业团体;(6)具有专业伦理纲领;(7)须通过考试获得职业资格。⑤Millerson, Geoffrey, The Qualifying Associations: A Study on Professionalization, Virginia:Routledge and Kegan Paul, 1964.米尔松随之概括并界定了专业化(也可作译“职业化”):专业化指的是,即获得了职业地位上的主观和客观的承认,在某一专业领域经过专业教育和训练,并获得固定的职务、不属于体力劳动而属于相对地位较高的职业。

上述来自米尔松的研究对我国社会工作专业化状况的调查设计具有重要的启发意义。以此为主要参照,并结合过程论视角中,艾兹奥尼和摩尔所探讨的专业化划分依据中其共同关注的部分,我们可以归纳出决定专业化水平的两大最为重要且共通的特质:一是必须接受过社会工作的专业教育;二是必须通过职业资格考试,获得了职业资格证书。

从国外发达国家的社会工作发展经验来看,专业社会工作教育的出现,正是因为社会组织在满足个人需求的同时,日益感觉到了接受专业教育、学习专业技巧和知识的重要性。⑥朱眉华:《美国社会工作专业硕士项目的经验与启示——以北卡大学教会山分校为例》,《研究生教育研究》,2013(1)。本土化的社会工作研究就社会工作专业教育的重要性已经达成了共识,认为专业不同于纯粹的技能,专业还须以拥有专门知识为基础,其所必须的知识和技能可以通过教育和训练而获得。⑦赵康:《专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准——一个社会学角度的分析》,《社会学研究》, 2000(5)。然而,我国社会工作教育自成立至今发展时间短暂,关于课程设置、专业培养内容以及专业教育实际成效,却令不少学者质疑和担忧。⑧李迎生、韩文瑞、黄建忠:《中国社会工作教育的发展》,《社会科学》,2011(5)。

社会工作教育的实际成果如何?对专业的社会工作教育能否有效促进社会工作专业化发展面临的质疑主要来自两个方面。一种观点认为本土社会工作自20世纪80年代恢复以来,实际发展的时间不长,发展经验不足,尽管社会工作教育规模扩大,但是传统的社会工作教育大多沿袭英美模式,并且重纸上谈兵而轻技能技巧实践,以致学生在实际工作中难以胜任社会工作,从而导致本土社会工作的专业化和职业化水平较低。⑨臧其胜:《标准化案主:社会工作临床技能教育的新策略》,《社会学研究》,2013(2)。更确切说,中国内地恢复社会工作教育后主要受香港地区影响,沿袭了英国模式,因发展时间不长,尚未形成适合本土社工发展的教育的理论体系和实践模式,从而严重制约了本土社会工作的专业自主性。⑩翁雪、郑广怀:《批判、自主与多元——台湾社会工作教育的发展及其对大陆的启示》,《开放时代》,2011(6)。

社会工作专业教育面临的另一方面质疑主要来自于对当前社会工作教育资源不足的考量。社会工作专业教育提高社会工作者的专业技能主要可以通过两个方面,一方面是课程实训,另一方面则是专业实习。由于社会工作目前的社会认可度不高,可供实习的机构并不充分,提供专业督导和评估的更不多见,并且随着人们维权意识的增强,愿意成为从未获得从业资格的社会工作专业学生的实验对象也越来越少。因此缺少实践实习资源的社会工作教育对提高从业者的专业技能收效甚微。①臧其胜:《标准化案主:社会工作临床技能教育的新策略》,《社会学研究》,2013(2)。

同样,我国社会工作职业资格证制度也经受着类似的质疑。一种观点主要围绕本土“行政性社会工作”和“专业性社会工作”之争展开。②王思斌、阮曾媛琪:《和谐社会建设背景下中国社会工作的发展》,《中国社会科学》,2009(5)。无论是基于意识形态还是制度安排,“行政性社会工作”都有其生存空间。尽管职业水平考试制度标志着我国社会工作专业化的发端,但这并不会必然导致“行政性社会工作”转向“专业性社会工作”。换句话说,职业水平考试制度并不会必然带来“专业性社会工作”优于“行政性社会工作”的功能和效率。③张宇莲:《“专业性”社会工作的本土实践反思以灾后重建为例》,《社会》,2009(3)。然而,另一种观点则认为,2008年人事部和民政部联合推出社会工作者职业水平考试,该制度有效促进了其专业化程度。鄢勇兵对9个省市1072位社会工作者进行了问卷调查,通过收集受访者对自己取得职业资格证书前后在社会工作服务理念、服务内容以及服务方法等方面是否产生变化的自我评价,以此作为衡量社会工作者专业能力是否得到提升的标准;同时,调查也包括了受访者对考试制度功能的评价,以此分析社会工作职业水平考试对于社会工作专业人才队伍建设的影响。该项研究表明,社会工作职业水平考试制度促进了社会工作者专业能力的提升,受访的社会工作者对职业水平考试制度的功能给予了正面积极的评价。④鄢勇兵:《职业水平考试对社会工作专业人才队伍建设的影响分析》,《社会工作》,2013(3)。

但是,部分学者对职业水平考试制度能否真正促进社会工作专业化仍持一定程度的怀疑态度。虽然称谓不同,从我国社会工作教育评估的指标体系等一系列文件来看,社会工作专业评估与美国社会工作专业认证在性质上是一致的,但由于我国社会工作专业评估才刚刚起步,在多大程度上能够促进我国社会工作的发展,被认为是不得而知的。⑤柴定红:《社会工作专业认证:美国经验及其在我国应用的反思》,《湖北社会科学》,2014(11)。

综上,通过俯瞰国外社会工作专业化研究的主要脉络,并结合本土的相关研究,在测量其专业化状况及影响因素时,我们最为关注的是受访的社会工作者是否具有上述两方面的属性,即是否接受了社会工作专业教育、是否持有社会工作从业资格证书来进行实证检验。基于此提出相关的研究假设,通过实证分析以试图驱散长期围绕在本土社会工作界的一系列“迷思”,进而明确社会工作专业化的有效途径。

三、研究设计

(一)研究假设

通过上述讨论,我们可以归纳出决定专业化水平的两大最为重要且共通的特质:一是必须接受过社会工作的专业教育;二是必须通过其职业资格考试,获得职业资格证书。因此,在测量社会工作专业化状况及其影响因素时,我们最为关注受访的社会工作者是否具有上述两方面的属性,并以此提出相关的研究假设:

假设1:专业的社会工作教育对社会工作专业化具有促进作用,即社会工作者的专业教育程度越高,社会工作专业化水平越高。

假设2:持有社会工作职业资格证书对社会工作专业化具有促进作用,即社会工作者持有的职业资格证书等级越高,社会工作专业化水平越高。

(二)数据来源

本文所使用的数据来自“上海都市社区调查”(Shanghai Urban Neighborhood Survey, SUNS)。该项目由上海市“高峰高原”计划社会学III类高峰计划资助,由上海大学“数据科学与都市研究中心”(Center for Data and Urban Sciences, CENDUS)负责设计和执行。该调查项目搜集包括社区、家庭、个人在内的多层次的追踪调查数据,包括居村调查和住户调查两个子项目。居村调查包括全市5732居(村)委会中随机抽取的537个社区,于2015年完成。本文主要利用住户调查中社工模块数据,以居(村)内从事养老、助残服务的实务社会工作者和在居(村)从事过社会工作服务的社会组织负责人为调查对象。其中,来自居(村)委会的样本为430个,来自社会组织的样本为91个。在进行回归模型分析时,剔除了各个变量具有缺失值的样本后,最终分析的有效样本数量为503个。

(三)变量选取

(1)因变量

本研究中的因变量是社会工作者的专业化程度。关于专业化程度的实证性研究为数不多,社工专业化水平的操作化更是鲜少提及。①雷杰、黄婉怡:《实用专业主义:广州市家庭综合服务中心社会工作者“专业能力”的界定及其逻辑》,《社会》,2017(1)。但是以专业的知识基础及其智力性活动的特性以及专业的行为守则和伦理规范作为衡量社会工作专业化程度的指标已达成了广泛共识。②③④⑤⑥王思斌:《试论我国社会工作的本土化》,《中国社会导刊》,2007(12)。因此,我们在测量社会工作专业化程度的操作化时,借鉴以往的社会工作专业化研究成果,综合考虑社会工作者在社会工作理论和实务操作两个方面对社会工作者专业性的影响,通过调查社会工作者对社工专业术语及专业方法的认知程度作为衡量社工专业化程度的操作化指标。

为了做出区分,美国有效地利用POS(Professional Opinion Scale)来区分专业社会工作和非专业社会工作;同时也能区分初级社会工作专业学生和专业社会工作人员。根据国际上对社会工作专业的新定义,社会工作的基本原则就是尊重内在价值,尊重权利,崇尚人权和社会公正等。⑦李晓慧译:《社会工作专业的国际新定义》,《中国社会工作研究》,2015(1)。而在日本,关于社会工作专业化测量的标准中,使命感、伦理性、自律性等均已纳入并形成了一套标准体系。⑧南彩子、武田加代子:《学生のソーシャルワーク専門職性到達度とその関連要因の分析》, 《天理大学学報》 ,2005(1)。

因此,在关于社会工作专业价值和专业方法的术语选择上,本研究在参考以往的国际研究经验的基础之上,结合中国本土化的实际情况,形成了测量社会工作专业化程度的量表。量表的内容包括社会工作领域、处理社会工作的方法、专业关系建立的原则等方面。具体来说,调查通过“您认为下列哪些是社会工作的专业术语或专业方法”这一问题,测量包括“个案工作”“小组工作”“人在情境中”“同理”等在内的25个项目的认知情况,其中还有“家庭工作”“戒毒工作”等干扰项,每一项设“是”和“否”两个选择。我们对受访者每一个项目的回答进行打分,答对加一分,答错即为零分,最后将得分总数作为衡量专业化程度的指标。在本研究中,我们把专业化程度总得分数看成是一个连续型变量,得分越高表示专业化程度越高,取值范围在7~23之间。

(2)自变量

本研究中的自变量为社会工作专业教育经历和社会工作职业资格证的持有情况。本研究选取社会工作专业教育经历作为自变量,分别设置了“无专业社会工作教育经历”“社工大专”“社工本科”和“社工专业硕士以及上”四个层次的选项,以此探讨专业社会工作教育经历是否对社会工作的专业化产生影响。此外,我们通过调查受访者“您是否持有社工资格证”来获取社工职业资格证的持有数据。同时,根据有关标准,将答案设置成“没有” “持有国家初级” “持有国家中级”三类。需要注意的是,由于我们的调查在整个上海市展开,上海社会工作资格证的等级与国家等级之间需要进行标准的切换匹配,参考有关文件和标准,并结合相关专家的建议,我们将上海4级助理社会师等同于国家初级,上海3级社会工作师等同于为国家中级。

(3)控制变量

通过以往研究的讨论、结合本土社工专业化的研究,本研究将年龄、性别(女=0,男=1)、户籍(上海户籍=0)、主要工作领域(老年人=0,贫困与就业=1,残疾人救助=2,其他=3)、工作年限以及工作收入作为控制变量。本研究将受访者的年龄划分为“35岁以下”、“35岁至55岁”以及“55岁以上”三个类别,目的在于探究不同年龄段的社会工作者的专业化水平。同样的,受访的社会工作者从事社会工作年限也按照“三年以下”、“三至五年”、“五至十年”以及“十年以上”划分为四类,用以观察社会工作者的专业化水平是否随着工作年限的改变而改变。此外,本研究中受访的社会工作者部分来自于各村(居)委,部分来自于社会组织,因此,本研究将社工来源也纳入考量范围(社会组织=0)。工作收入是连续型变量,单位是万元。

考虑到本研究收集的是上海的数据,我们按照相关文件将本次调查的十七个区(县)划分为中心城区、近郊和远郊,以观察社会工作者的专业化水平是否会随着区域分布的不同而呈现差异。具体来说,我们将黄埔、徐汇、长宁、静安、普陀等八个区归为中心城区(中心城区=0)①本调查于2014年展开,当时闸北和静安两区尚未合并。;闵行、宝山、嘉定和浦东新区划为近郊,远郊则是金山、松江、青浦和崇明。

模型选择

本研究探索的问题是“社会工作专业化从何而来”,主要分析社会工作专业教育经历和社会工作职业资格证的持有这两个变量对社会工作专业化水平的影响。由于因变量社会工作专业化水平为连续变量,而影响因素又是多样的,因此本研究使用多元线性回归模型进行参数估计。模型的基本形式为:

其中,y为本研究的因变量社会工作专业化水平,b0为常数项,x1和 x2分别为本研究中的关键自变量社会工作专业教育经历以及社会工作职业资格证的持有情况;xk表示控制变量(包括年龄、性别、户籍、工作收入、工作年限、主要工作领域以及城区划分等变量);bk为回归系数,表示在控制其他变量的情况下,xk每改变一个单位,社会工作专业化水平变化bk个单位;e代表随机误差。

四、研究发现

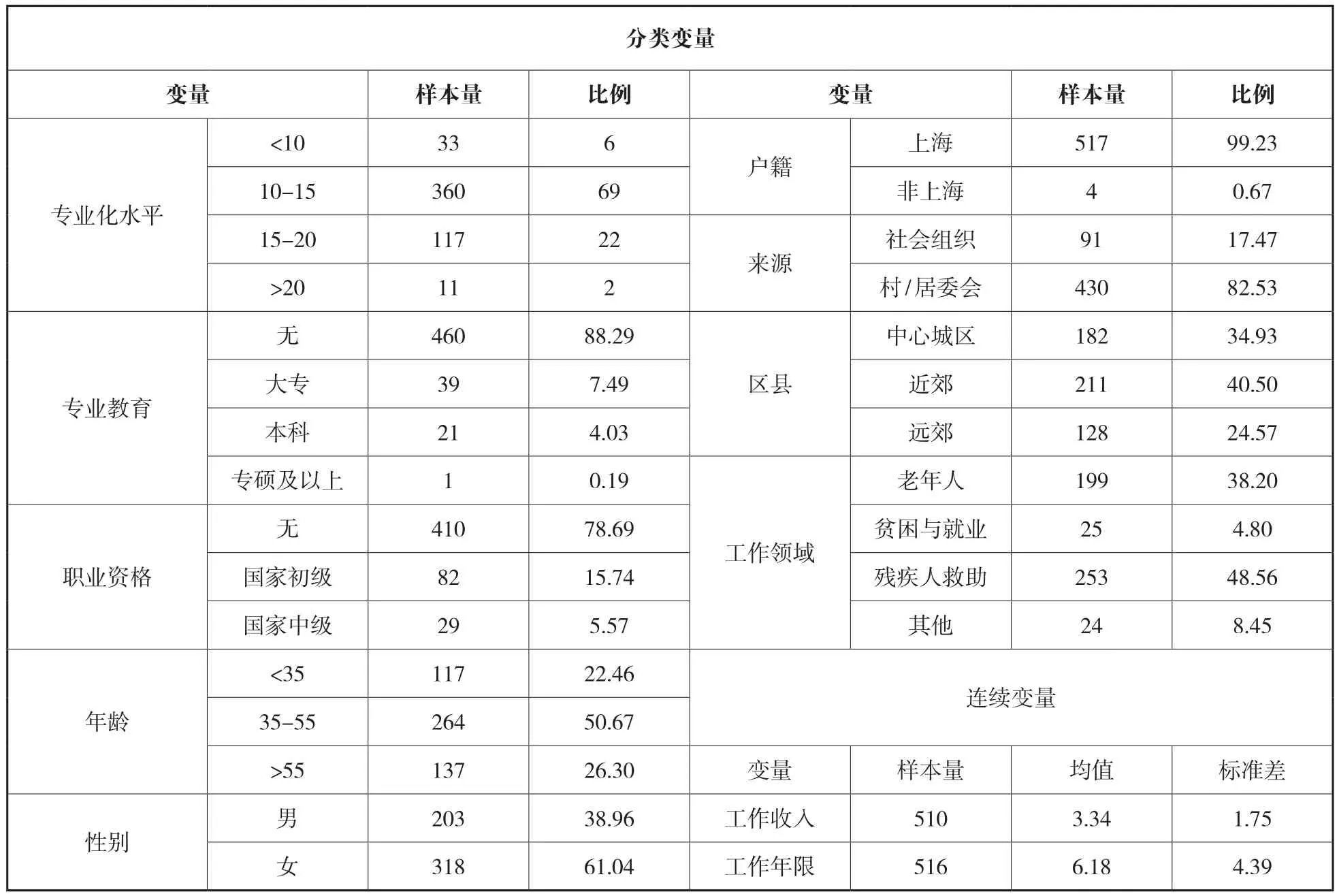

(一)样本描述性统计结果

本文研究的是社会工作专业化水平的影响因素,并且将其操作化为社会工作者对专业量表的认知得分。本研究中,专业量表得分平均分为14分,最高为23分,最低为7分。其中,得分低于10分的占6%,69%的社会工作者得分在10分至15分之间,得分在15至20分之间的比例为22%,而得分超过20分的仅占2%。不难看出,目前社会工作者的专业化水平仍然面临总体水平不高的客观事实。

图1 社会工作专业化水平分布

从本次调查中发现,78.69%的社会工作者是没有社会工作职业资格证书的。持有社会工作国家初级证书(助理社工师)的比例为15.74%,而仅有5.57%的社会工作者持有国家中级证书(社会工作师)。尽管国家自2007年开始实行助理社工师、社会工作师职业水平考试,并且通过考试取得社会工作职业资格的人数也在不断扩大,然而,真正持证上岗的社会工作者并不普遍,这一比例仍有很大的提升空间。

本研究中的另一个核心变量为社会工作专业教育经历。从数据来看,没有接受过专业社会工作教育的社会工作者比例竟然达到了88.29%,而接受了专业教育的社会工作者只有11.71%。其中,7.49%接受的是社会工作大专教育,接受社会工作本科教育的比例为4.03%,而有社会工作专业硕士教育经历的仅有1位。由此不难看出,尽管全国数百家高校已经开展了社会工作本科和专业硕士教育,每年社会工作专业毕业的高校学生更是不断增加,然而,我们看到,接受了专业社会工作教育的毕业生究竟有多少最终走向了社会工作岗位,而实际从事社会工作的社会工作者其专业教育程度都非常低,接近九成的社会工作者没有专业的社会工作教育经历,而像接受过社会工作本科和硕士教育的专业人才更是屈指可数。详见变量描述统计表1。

表1 变量描述统计表

表2主要为专业社工教育经历以及社工职业资格证的持有情况与社会工作专业化程度的描述统计表。由于本量表一共设计了25项,因此量表总分为25分。一般认为,低于总分60%的表明处于较低水平,超过总分80%的则属于较高水平。因此,在进行分数区间划分时,我们按照总分的40%、60%和80%将得分划分为低、较低、较高和高四个区间,分别是10分以下、10至15分、15至20分和20分以上。

数据显示,就专业量表得分低于10分的社会工作者而言,其均未接受专业社会工作教育。随着量表中得分的提高,未接受专业教育的工作者所占比例不断减小,而不管是社会工作大专教育,还是社会工作本科及以上教育所占比例不断增加,换言之,随着专业社会工作教育程度的提高,专业量表得分的高分比例也越来越多,即社会工作者的专业化程度越来越高。

本研究中的另一个关键自变量是专业社工资格证书的持有。类似地,超过90%的专业化水平低的社会工作者是不具备任何社工职业资格证的。而持有国家中级社会工作资格证的社会工作者中得分低于10分的比例为零,并且,随着持有的社会工作职业资格证等级的提高,高分所占比例越高,即受访的社会工作者的专业化程度越高。

除了本研究中的两个关键变量,表2显示了年龄、性别、工作领域等控制变量与专业化水平的分布。具体地,来自社会组织中的社会工作者与来自村居委中的社会工作者的专业化水平并无明显差异。类似的,社会工作者的专业化水平与其性别、户籍以及工作收入、工作领域等的关系不明显。

表2 社工专业化程度的描述统计表

注:括号里为标准差。

(二)专业化程度回归分析结果

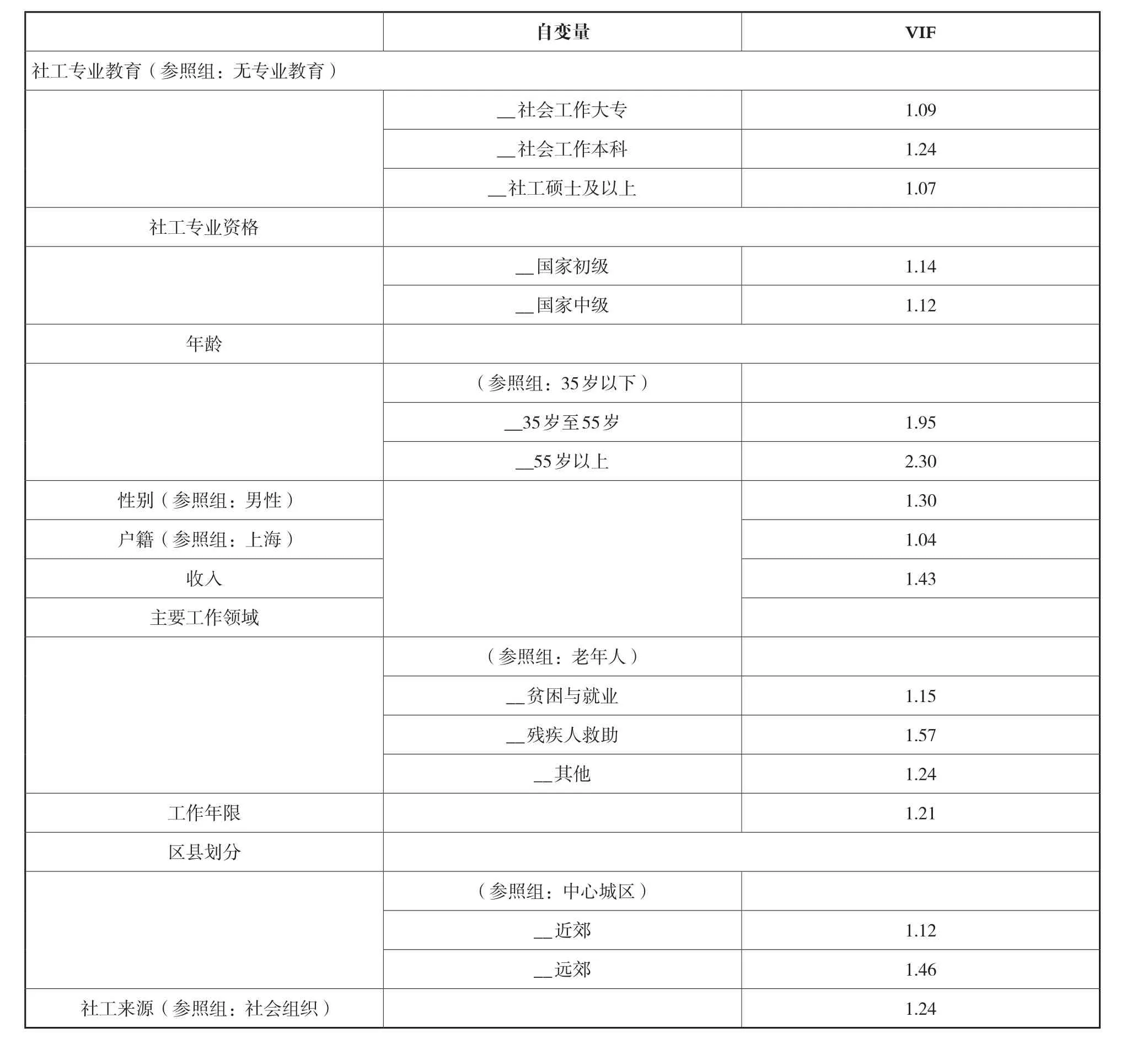

本文主要研究社会工作专业化状况及其影响因素,根据上一小节的描述性分析,研究发现社会工作专业教育与职业资格考试与社会工作专业化水平之间的分布存在一定的规律。因此,在描述性分析的基础上,以社会工作专业教育经历以及社会工作资格证书的持有状况为关键自变量,以社会工作者的专业化水平为因变量。由于专业化程度是由专业术语得分加以表示,因此,本研究中的因变量被看作是一个连续型变量,并且取值分布基本符合正态分布,因此在数据分析中采用OLS回归模型。本研究采用方差膨胀因子(VIF)进行多重共线性检验,如果VIF大于5,表明多重共线性问题严重。本研究数据分析结果显示,变量间VIF值最大为2.3,表明变量间多重共线性不严重,因此,变量均保留。

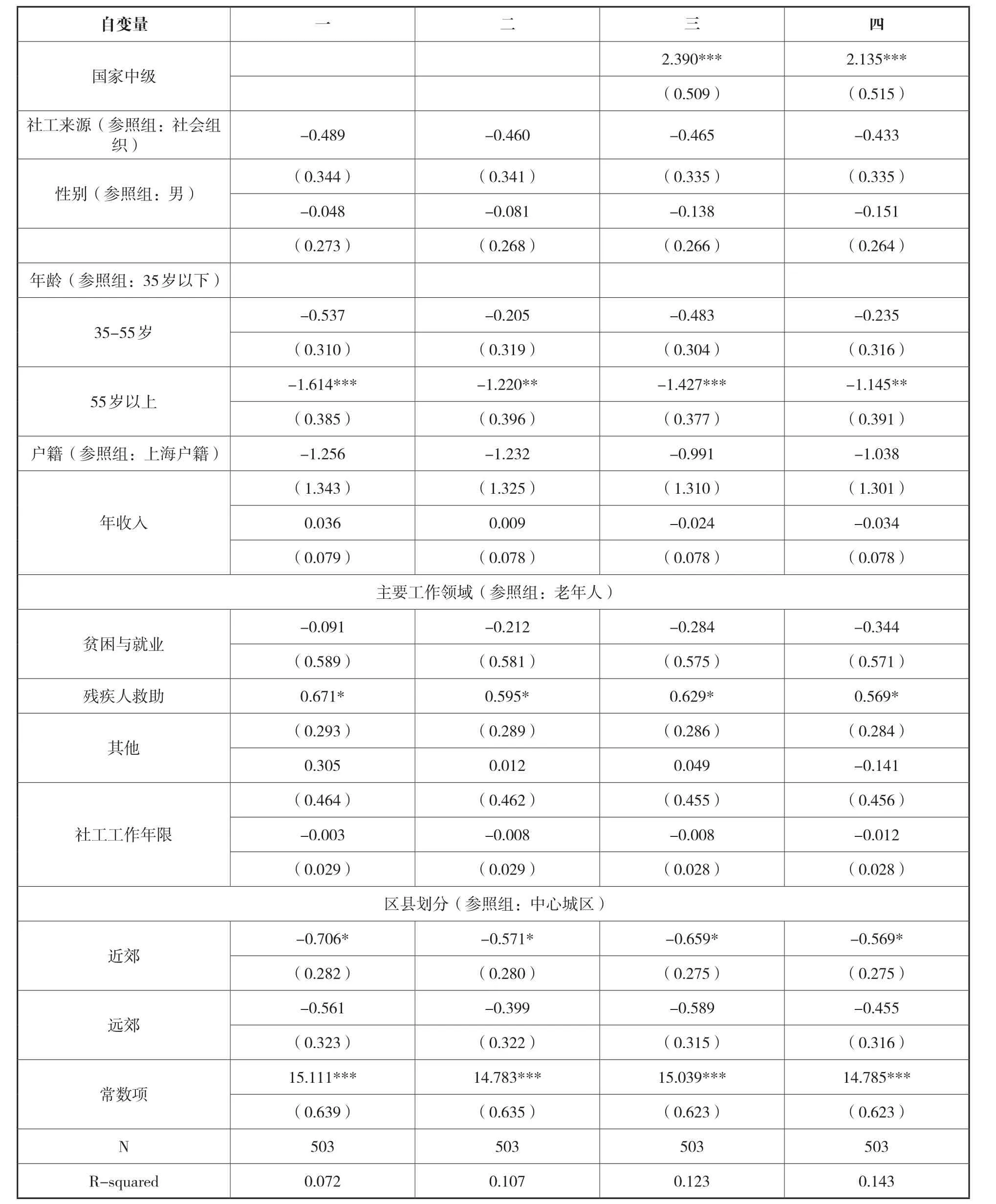

考虑到研究中有两个关键自变量,我们设计了四个模型。具体来说,模型一放入了主要的控制变量,包括性别、年龄、户籍、工作领域和工作收入等。模型二增加了社会工作专业教育经历这个自变量。在模型一的基础上,模型三加入了社会工作职业资格证持有情况的解释变量。最后,模型四放入了社会工作职业资格证持有情况和社会工作专业教育经历两个关键自变量。所有的模型都具有一定的解释力,而且随着变量的增加,解释力也在不断增长。具体见四个模型的R-squared。

表3 专业化程度回归分析

注:1.括号内为标准误。2. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05。

(三)社会工作专业教育经历对社会工作专业化程度的影响

模型一显示,社工来源、性别、户籍、年收入、社工工作年限等变量对社会工作的专业化程度的影响不显著。换句话说,专业化程度并不因为性别差异、户籍差异、收入差异以及工作年限等因素的影响而发生显著变化。但是,社会工作专业化程度受到年龄的显著影响,而这种影响存在一定的复杂性。如表3所示,与年龄在35岁以下的社会工作者相比,年龄大于55岁的社会工作者的专业化水平显著降低(β =-2.319,p <0.01),并且这种显著性在社会工作专业教育经历以及社会工作职业资格证的持有情况这两个关键自变量的加入后一直存在。而对于年龄在35-55岁之间的社会工作者来说,其专业化水平与小于35岁年龄组的社会工作者无显著差异。以老年社会工作为参照,从事残疾人救助领域的社会工作者的专业化水平较高(β =-0.671, p <0.05)。而这种差异仅存在于老年社会工作和残疾人救助领域,在贫困与就业以及其他领域这种影响不显著。此外,我们通过将上海的17个区县进行近郊、远郊和中心城区的划分之后发现,不同地区的社会工作者的专业化水平也存在显著差异。模型结果显示,近郊的社会工作者的专业化水平显著低于中心城区(β =-0.706, p <0.05)。而这种由于区县划分带来的负向作用对于远郊的社会工作者来说并不显著。

模型二是在模型一的基础上放入了社会工作专业教育经历这个关键自变量。模型二的结果显示了社会工作专业教育经历对社会工作专业化水平的显著性作用。然而,在不同的专业教育经历中,这种影响存在一定的差异性。具体来说,模型中社会工作本科教育和硕士教育均在0.01的水平上显著,并且对社会工作专业化水平具有正向的促进作用。而社会工作大专教育对社会工作专业化水平的影响并不显著。即是说对于接受社会工作大专教育与未接受社会工作专业教育的社会工作者来说,二者在专业化水平上没有显著性差异。

但是,与从未接受过专业社会工作教育的社会工作者相比,接受了专业社会工作本科教育和硕士教育及以上的社会工作者的专业化水平显然更高。并且,随着专业社会工作教育程度的提高,这种影响作用越大。具体来说,社会工作本科教育的回归系数为1.849(p <0.01),而对于社会工作硕士及以上学历来说,回归系数明显增大为8.254(p <0.01),由此凸显了社会工作专业硕士及以上的高等教育对推进社会工作专业化进程的重大作用。

在模型四放入了社会工作职业资格证的持有情况这一变量之后,专业社会工作教育对提升社工专业化水平的显著的促进作用依然存在。因此,研究假设1得以验证,即专业的社会工作教育对社会工作专业化具有促进作用,社会工作者的专业教育程度越高,社会工作专业化水平越高。

(四)社会工作职业资格证的持有情况对于社会工作专业化程度的影响

模型三的分析结果显示,以未持有任何社会工作职业资格证为参照类别,初级和中级社会工作职业资格证的持有对社会工作者的专业化程度的影响均具有显著性,并且随着职业资格证书等级的提高这种影响作用越大。具体的,模型三中,社会工作国际初级职业资格证的回归系数为1.007(p <0.01),而国家中级的回归系数增加为2.390(p <0.001)。因此,这某种程度上更凸显了高级别专业证书对于社会工作专业化水平的重要促进作用。

社会工作职业资格证对其专业化水平的积极作用在模型四中同样显著,只是回归系数略有差异。因此,研究假设2得以验证,即持有社会工作职业资格证书对社会工作专业化具有促进作用,社会工作者持有的职业资格证书等级越高,社会工作专业化水平越高。

以上模型的分析结果显示,社会工作专业化水平与诸多因素有关,而本研究中重点关注的社会工作专业教育经历以及专业社会工作资格证书的持有对其专业化水平有显著影响。因此,本研究中的研究假设1和2均得以验证。

五、结论与讨论

概言之,本文基于2014年上海大都市社区调查的社会工作模块的数据,检验得出如下主要结论:本土社会工作者所受专业教育的程度越高,则其专业化水平也越高;社会工作者所持有的职业资格证书等级越高,则其专业化水平也就越高。尽管中国内地社会工作恢复专业教育的时间并不长,开展社会工作职业资格考试的过程则更短,但是,这两方面对于促进社会工作专业化的影响却是极其显著的。①本文也发现年龄对专业化程度具有显著负效应,尤其是55岁以上的年龄段,其背后的原因尚有待进一步研究。因此,本土的社会工作专业教育并非如一些人所臆测的那样缺乏提升专业化的效果;同时,本文也回应了对于社会工作注册考试制度能否提升中国社会工作的专业化、甚至提高专业自信的一系列疑惑。②殷妙仲:《专业、科学、本土化:中国社会工作十年的三个迷思》,《社会科学》, 2011(1)。本研究结论显示,本土社会工作教育及职业资格考试与促进其专业化发展是紧密相关的。

明确上述结论之所以重要,是因为这一貌似常识的研究结论始终未经过实证性的检验,导致了时不时在专业发展中产生各类“迷思”,因此进行这一番实证检验是十分必要的。同时,本文也试图对社会工作专业化发展过程中正在遭遇的现实问题做出一定的回应。2017年5月,社会工作界因南方某著名高校自当年起暂停社会工作本科招生而掀起了一番大讨论。这一讨论涉及的话题与本文的研究主题也是紧密相关的。社会工作专业化首先源自专业教育。如果其专业化,被误以为并不能从其专业教育中获得,则该高校暂停招收社会工作本科生,似乎反成了明智之举。事实上,社会工作的理论界和实务界都存在类似的声音,认为社会工作本科教育投入大,但依然难以改变毕业生专业认同度不高、就业对口率低迷的问题。因此,在追求教学成果量化考核指标的背景下,学校管理方就可决定停办其本科专业的教育。

然而,殊不知停办本科专业教育如被各地高校效仿而形成一定的态势,对社会工作专业化发展是极为不利的。社会工作的专业性恰恰主要来自于专业教育,而非仅仅依靠实务推动。已有相关研究显示,在当前的社会工作岗位招聘中,明确列出须拥有社会工作职业资格证书作为应聘条件的所占比例低于5%,可见要在实务领域保障专业性是十分艰难的。③安秋玲、吴世友:《我国社会工作专业化的发展:基于就业招聘信息的分析》,《中国社会工作研究》,2015(1)。如果缩小具有专业性的社会工作毕业生的供给,则将导致舍弃专业性的社会工作发展事态进一步加剧。

当然,本研究采取list-wisedeletion处理缺失值存在一定的局限性,研究方法有待进一步改进。而且由于本文的研究样本仅仅来自上海,其社会工作发展有一定的地区特性,其研究结论未见得可以完全推广到全国的其他区域。笔者仅希望通过这一研究,能够澄清围绕社会工作专业教育、职业水平考试制度及其专业化发展方面存在的一系列迷思。笔者也并非完全肯定目前社会工作专业教育的现状,其专业教育确实存在模式单一、对本土经验尚缺乏足够关注等诸多问题①李迎生、韩文瑞、黄建忠:《中国社会工作教育的发展》,《社会科学》,2011(5)。,但专业教育所发挥的功能却是不容否定的,因此建议理性认识促进专业化发展的社会工作专业教育以及其考试制度。社会工作如何更快、更好地迈向专业化发展之路,如何使其专业教育、实务领域的考试制度形成一个良性的循环,促使社会工作的发展能够走向追求其专业自主性的道路,仍可以说是当前社会工作界所必须直面的紧要课题。

附表 多重共线性检验结果

Abstract: This paper discusses the origin of the professionalization of social work. The recovery time of professional education of social work in China is short and the establishment of the examination system is even shorter, so the social work educators and practical community has not reached a general consensus with the path of professional construction for social work. Based on the data of social workers collected by Shanghai Urban Neighborhood Survey in 2014, and through an empirical analysis, this paper analyzes the professional level of social workers , and verifies that the professional development of social work mainly comes from its professional education, as well as its professional level of examination system, and reaches the following conclusions: the higher the level of professional education received by social workers, the higher the level of professionalization;At the same time, holding the social work occupational qualification certificate has a significant role in promoting professionalization. Therefore, this paper responds to a series of myths about the development of social work professionalization.

Keywords: social work, professionalization, social work education, professional certificate