“犯罪-忏悔-救赎”模式

——莫里亚克作品的结构主义解读

刘 娟, 马粉英(西北师范大学 文学院, 甘肃 兰州 730070)

弗朗索瓦·莫里亚克(1885—1987)。是20世纪法国现实主义作家,1952年获得诺贝尔文学奖。其作品关注罪恶题材,力求通过对人性的探索,找出一条通往光明的康庄大道。他让笔下的人物均得到悔改以求宽恕的机会,作品整体呈现出“犯罪-忏悔-救赎”的叙事模式。目前国内外对莫里亚克作品的研究,很少有研究者对其作品的叙事模式进行系统的阐释,笔者运用结构主义批评理论,从二元对立、功能与序列、行动元理论三个方面来揭示莫里亚克作品的叙事模式,以及他独特的宗教观。

一、 罪恶与神恩并存的二元对立模式

“二元对立”是指“结构主义批评注重相对立的分析方法,把研究对象分为一些结构成分,并从中找出对立的、有联系的、排列的、转换的关系认识对象的复合结构。”[1]102“基督教认为,人犯下原罪导致情感与理智的分歧,据此,西方文化建构起被人们广泛接受的人性二元对立理论。”[2]笔者试从莫里亚克作品中的人物塑造来探析这种对立体现。作为一名信仰天主教的作家,莫里亚克认为自己不能以田园诗的方式去诉说历史,要正视人类的罪恶性和神秘性。他的作品有着浓厚的基督教思想,聚焦人性的不完美,将人类生活中所有的丑陋与罪恶赤裸裸地呈现给读者。同时,传递着神性之光对罪恶灵魂的召唤,以及他们对神恩的渴求与向往。

1. 充满罪恶的人

莫里亚克关注罪恶题材,他甚至将笔下的人物称为有罪的人。例如:《给麻风病人的吻》中对丈夫感情吝啬,未尽到妻子责任,甚至迷恋上丈夫医生的诺埃米;《蛇结》中对妻儿非常吝啬,基本上没尽到作丈夫和父亲的责任,甚至试图剥夺孩子们继承权的路易;《爱的荒漠》中人人唾弃的玛利娅·克罗丝,还有因强取不得而对玛利娅怀恨在心,发誓报复的雷蒙,以及将雷蒙视为眼中钉的姐姐和姐夫;《苔蕾丝·德斯盖鲁》中为了摆脱婚后的沉闷生活,偷改药方,企图让丈夫慢性中毒的苔蕾丝·德斯盖鲁,还有那个无法原谅妻子,但为了家族名誉与妻子上演恩爱戏码的贝尔纳·德斯盖鲁。莫里亚克诠释苔蕾丝·德斯盖鲁这个人物时说:“很多人会惊奇我能想象出这样一个比我所有的人物更令人憎恶的女人。难道我就不会讲讲襟怀坦白的正人君子?‘襟怀坦白’的人是没有故事的,而我知道的,是与卑贱肉体混淆在一起的,隐秘的心灵故事。”[3]当然,他之所以将男女主人公放置于罪恶与神恩的漩涡中,是有着深刻根源的:①基督教的原罪教义对莫里亚克影响深远,“人类由悖逆(堕落)而至失乐园,而至人间的灾祸和乱象,而至精神的沉沦无望(堕落的后果),而至由信仰而获得新生(拯救)。这是基督教的重大教义,也构成了基督教神学的基本框架。”[4]393②莫里亚克在一个具有浓厚宗教氛围的家庭中长大,他的母亲和外祖父都是虔诚的天主教徒,母亲的言传身教给他幼小的心灵留下了深深的天主教印记。少年时,他在玛利亚教派学校上学,所接受的教育也离不开宗教思想的熏陶。③莫里亚克是一个追求真实性的小说家,所以重视对人性的挖掘,剖析人类灵魂深处的丑恶是他无可推卸的责任。他说:既然罪恶深植人心,那么我们就要面对这一现实。

2. 神恩在心

《蛇结》中路易的小女儿玛丽是天使的化身,她连别人踩死一只小虫子都于心不忍。文中写到:她最大的乐趣就是把青苔铺在树洞里,然后在上面摆一尊圣像,无比虔诚。不仅如此,她对仆人、佃农、穷人也是发自内心的热忱。路易的小外甥吕克是一个天真无邪、无忧无虑的孩子,他钓鱼时,可以几个钟头一动不动,仿佛化作了一株柳树,用路易的话说,他已经与大自然融为一体了。《爱的荒漠》中少年雷蒙对家人极为冷淡,但是当看到姐姐的孩子时,他总是要把他抱起来举过头顶,让他们柔软的身体绕着自己转圈。雷蒙的妈妈库雷热太太庸俗狭隘,与丈夫毫无共同语言,但是内心深处依然会燃起对爱的渴望。《苔蕾丝·德斯盖鲁》中波尔纳也曾闪过想深入了解妻子,原谅妻子的念头。

莫里亚克自己也说过,他并不想表现一个充满罪恶,毫无希望的世界,他不美化人生,但不代表他不关注罪人身上的纯洁与明净。他认为,一个人的内心无论多么灰暗,心底总会存一丝神恩之光,只是或多或少而已。

3. 从罪恶走向神恩

身为宗教徒,莫里亚克认为对神恩的追求是必要的,也是可能的。罪恶没有剥夺人追求神恩的权利,相反它是人通往神恩的必经之路。人在世间遭受痛苦是上帝对人悖逆的判罚,上帝也施了天恩,人最终可以通过信仰而获救[4]396。换句话说,天主存在的意义,就是为了解救那些被困在罪恶泥潭中的人。

《给麻风病人的吻》中的诺埃米在丈夫即将死去的那一刻,认识到是自己的自私吝啬伤害了丈夫的感情。在丈夫面前,她感觉自己是一个愚昧无知、肉欲泛滥的人。因为对丈夫心怀愧疚,她克制住自己的情欲烈火,拒绝了医生的追求,最终戴起黑面纱,孤独地守寡度日。《蛇结》中的路易在妻子离开人世以后幡然悔悟,痛苦不已,把自己的财产分给儿女,还陪伴外孙女渡过难关,得到了外孙女的理解,并在临死前获得了爱和信仰,让自己罪恶的灵魂得到了救赎。《爱的荒漠》中雷蒙在17年后与玛利娅·克罗丝重逢,发现自己并不想报复她了,原来他心里还爱着玛利娅。于是他帮助玛利娅把她醉倒的丈夫送回旅馆,并且叫来了刚好在巴黎开会的父亲为玛利娅的丈夫开了药方,最后父子二人一道离去。此时此刻,不管是对玛利娅还是对父亲,雷蒙的内心都得到了释怀,最后目送父亲乘车远去,百感交集。《苔蕾丝·德斯盖鲁》中女主人公也认识到了自己的罪过,接受了痛苦的惩罚,在《黑夜的终止》中得以释怀,找到了永久的归宿。

二、 功能和序列:“犯罪-忏悔-救赎”

俄国形式主义学者、结构主义先驱普罗普在研究俄国民间故事时发现了它的两重性:“它令人惊奇地形式纷繁、形象生动;同时,它也出人意料地始终如一、重复发生。”[1]107针对这一现象,普罗普创造了“功能”一词,“功能指的是从其对于行动过程意义角度定义的角色行为”。“例如,‘龙劫走了国王的女儿’,就可以抽象为‘X劫走了Y的女儿Z’。”XYZ角色可以任意变化,但动作都是相同的,这种动作就叫作功能。

结构主义人类学家列维-斯特劳斯在进行神话文本的结构分析时提出了“序列”这个概念,开创了神话“深层结构”的解读方法。他认为序列是神话的表面内容,即按照时间顺序发展的事件。他主张“对各类文本的结构分析不仅要‘在混乱中建立起某种秩序’,而且可以发掘结构深层的‘基本逻辑秩序’。”[5]把神话故事分解成富有意义的“大构成单位”或称神话素,然后把它们按历时性组合、共时性聚合的原则加以排列和比较,以便找出共同的关系集束。

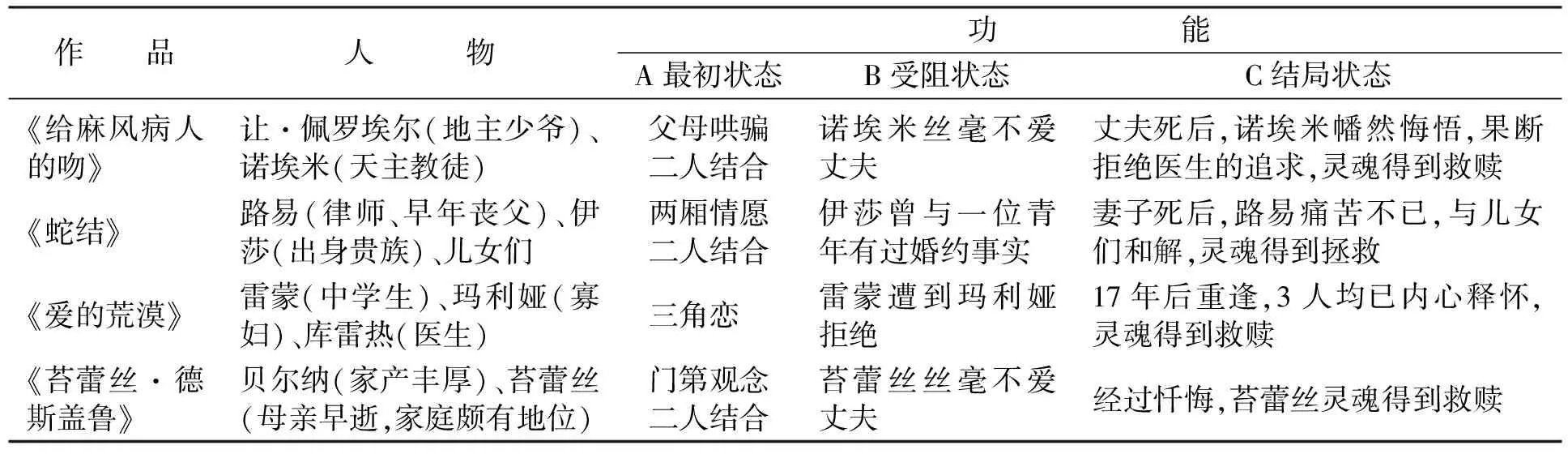

根据本文第一部分,已经熟悉了这4部作品的故事内容,莫里亚克这几部小说都是为犯了罪的主人公找到一条宗教救赎之路,因为内容均为同一题材,所以创作格局难免相似。下面笔者将运用结构主义批评关于功能和序列的理论来分析这几部作品,根据4部作品的情节内容,可以列出以下简表。

表1 小说人物与功能状态

表1中,纵向按“共时性聚合原则”,不管作品创作的年代,而是从莫里亚克作品这一系统间的各要素及要素间的关系,静态的状态列举了4部作品,“犯罪-忏悔-救赎”模式的代表,功能项。横向由“A最初状态+B受阻状态+C结局状态”构成了历时性序列,即从一种状态过渡到另一种状态的演化过程。从功能C中可以看到,4部作品均是在经历了一系列纷杂与混乱之后得到了一个灵魂救赎的结局。而功能B受阻状态中,都跟“爱”有关,无论是《给麻风病人的吻》与《苔蕾丝·德斯盖鲁》中的夫妻之爱,还是《爱的荒漠》中的父子之情,以及《蛇结》中家族成员的亲情关系。经过分析发现,这些受阻状态存在着某些共性,它们的出现使人物受尽了爱的煎熬,陷在爱的沼泽中无法自拔,“爱”为文本发展推波助澜。它们的出现符合情理,也十分必要,是推动情节发展的必要条件。

在上述4部作品中,不论是经由父母哄骗导致二人结合的诺埃米与佩罗埃尔,还是因门第观念结合的苔蕾丝与贝尔纳,或者起初两厢情愿但最终也逃不脱这一魔咒的路易与妻子伊莎,以及由库雷热、雷蒙父子与玛利娅三人上演的三角恋,这些人物不是有着焦灼饥渴的情感需求,就是呈现麻木混沌的精神状态。他们不会爱自己,更不会爱他人,当然也没法做到被爱,“爱”在他们的生命中变成了一种奢侈品。除此之外,4部作品中有两个主人公均发生了父母早逝对人物发展的影响。当然这跟莫里亚克本人的性格、经历都是有一定关系的。莫里亚克早年丧父,兄妹五人跟随母亲生活在外祖父家里;他是一个天生具有忧郁气质,对事物容易多愁善感的孩子;他认为家庭对他强加的宗教教育使他养成了这种谨小慎微的性格;他说过自己曾可怜巴巴,瘦骨嶙峋,时时刻刻充满恐怖感。这种缺乏安全感的强烈认知是天生具有的,也与家庭环境有一定的关系。比如《爱的荒漠》中路易的儿孙们争夺家产的故事原型就源自于当年莫里亚克的外祖母去世后,亲人们处心积虑争夺家产的经历,这种冷漠的亲情关系对莫里亚克的一生都触动非常大。

三、 行动元:类型化人物

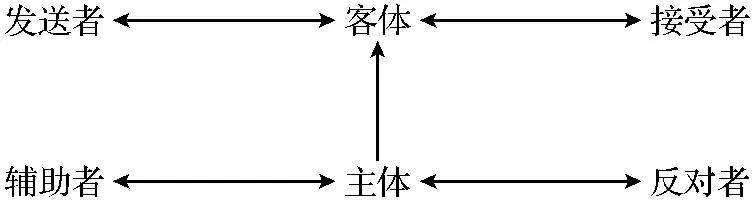

在结构主义叙事学中,叙事文本中的人物虽然千变万化,但在结构上有其功能性:一个“行动元”角色可由其“行动区域”来定义,该定义由所有赋予该人物的“功能簇”组成。例如,“犯罪者”就是侦破类小说中一个身份重要的“行动元”角色[6]。格雷马斯根据行动元之间的接合原理,提出6种“角色”,即主体、客体、发送者、接受者、辅助者、反对者。这6个角色也代表着一定的“语法”与“主题”关系。为了更好地突出行动元之间的共时关系,格雷马斯摒弃了孤立的语义分析,运用结构主义思维,设计出了一个“行动元”模型。

图1行动元模型

“‘角色’是抽象的观点,他们代表的是多种特定关系的‘人物’或单位的‘角’,一个角色可以由不同的人物扮演,也可以由非人类的因素如‘历史、世界、物质力量’来代表。同时,一个人物也可以扮演两三个‘角色。’”[7]在文本中,“主体和客体”是不会孤立存在的,二者接合关联。“发送者和接受者”这对行动元关系到客体存在的方式及最终归宿,如果缺少发送者和接受者,客体就成了无源之水,无本之木。当然“辅助者和反对者”这一对辅助元对于叙事文本也具有重要作用。格雷马斯认为辅助者“有助于欲望的实现”“促成交流”,反之,反对者的功能在于“制造障碍”“妨碍交流。”

按照人物特点和品行,可以将莫里亚克笔下这4部作品中的人物分为4种类型:①在情欲中灼烧的男女;②家境颇丰,长相平庸或感情贫乏的配偶;③贪图钱财、表里不一的父母;④男女主人公结合的阻碍者。这些类型化人物在格雷马斯的行动元理论中扮演着不同的角色,下面逐一分析。

1. 在情欲中灼烧的男女

《给麻风病人的吻》中嫁入豪门的诺埃米饱尝精神的折磨,苦闷而无望,但没有勇气拒绝这门婚姻。作为天主教徒,她只能向上帝倾诉,虽然丝毫不爱丈夫,但又不得不尽妻子的义务。《蛇结》中路易在得知妻子婚前与一位青年有过婚约的事实后,一直怀恨在心,不愿再承担作为丈夫的责任,并且试图剥夺孩子们的继承权,终日与妻儿斗智斗勇,身心受到极大摧残。《爱的荒漠》中雷蒙与父亲库雷热医生均炽热地迷恋着丈夫死去后做了别人姘头的玛利娅,雷蒙强取不得,遭到玛利娅拒绝后,扬言报复,整日放荡不羁,残害无数女性。《苔蕾丝·德斯盖鲁》中的苔蕾丝是一个思想深沉、性格内向的姑娘,虽不漂亮,但富有魅力,面对长相平庸,感情贫乏的男人,心中滋长了反叛情绪。

2. 家境颇丰,长相平庸或感情贫乏的配偶

佩罗埃尔是一位奇丑无比又身患残疾的地主少爷。伊莎出身贵族,曾与一位青年有过婚约,只因深爱丈夫,才向丈夫坦白,结果招致丈夫怨恨。库雷热医生的妻子关心的全都是婆婆妈妈的琐事,与丈夫毫无共同语言。贝尔纳与苔蕾丝门当户对,一切思想都是从家族利益出发,感情世界及其贫乏。

3. 贪图钱财、表里不一的父母

《给麻风病人的吻》中健康活泼的少女诺埃米在父母的哄骗之下嫁给了地主少爷佩罗埃尔,因为在他们看来,佩罗埃尔家族是任何人都无法拒绝的婚姻缔结者。苔蕾丝的母亲早逝,父亲整日忙于事务,根据门第观念将苔蕾丝嫁给了贝尔纳。在苔蕾丝偷改药方,企图让贝尔纳慢性中毒,被医生识破后,苔蕾丝的父亲为了家庭,以及自己的事业贿赂律师,使之免于诉讼。父母及门当户对的观念是促成男女主人公婚姻悲剧的推动者,也就是帮手。

4. 男女主人公结合的阻碍者

佩罗埃尔为了成全妻子,免除妻子的痛苦,故意染上肺病。在佩罗埃尔得了肺病的过程中,诺埃米迷恋上了为丈夫诊病的医生,这位医生也展开了猛烈的攻势追求诺埃米。伊莎在婚前与一位男青年有婚约,这让路易大为震惊,并确定妻子并不爱他,嫁给他只是贪图他的钱财而已。《苔蕾丝·德斯盖鲁》中找到了真爱的安娜,使苔蕾丝更加认识到自己的不幸并想要彻底改变。在这里,医生、男青年及安娜均扮演了男女主人公结合的反对者,也就是对头。

当然,人物在“行动元”模式中的角色不是固定的,有时候原本在文本中起促成作用的推动者后来又起了阻碍作用。比如,父母撮合、门当户对、世俗偏见等促成了男女关系的谛合,可他们却又偏偏成了导致男女主人公陷入爱的情欲中无法自拔的罪魁祸首。使得原本无辜的男女沉浸在罪恶的深渊中不能自拔。

通过以上分析,可以从3方面来概括这4部小说的主要内容:

(1) 男女主人公出现爱的焦灼,不满于现有的爱情与亲情关系,所以心中滋长罪恶的种子。

(2) 男女主人公在亲人去世或者多年以后幡然悔悟,开始为自己所犯的错误忏悔赎罪。

(3) 男女主人公由罪恶走向神恩,灵魂得到救赎,找到永久的归宿。

笔者借助结构主义理论,选取莫里亚克最有代表性的4部小说予以解读,揭示了莫里亚克作品中“犯罪-忏悔-救赎”的叙事模式,由此也可以透视莫利亚克独特的宗教观。他用类型化的人物来阐释“犯罪-忏悔-救赎”的叙事模式,对罪恶的灵魂均给予了悔改以求宽恕的机会。因为对于莫里亚克来说,“基督教最大的益处之一就是给人类的痛苦带来了一种意义”(《羔羊》)。他用伟大的爱去包容一切罪恶,这是宗教主义情怀的一种体现,很多国外学者不仅以一位小说家的身份去界定他,更愿意以一位道德家的身份去考量他。认为他用爱的情怀去审视一切,是对当时世界的一份独特的精神贡献。当然,莫里亚克并非不愿放弃基督教教会,他真正不想放弃的是基督教的信仰。在他看来,现代基督教会中充斥着“伪善之人”,徒知教条,并不是真正的基督之爱。法国教会在“德雷福斯事件”上的反应,使得莫里亚克看清了许多基督教教徒其实缺乏正义感,他们只是人云亦云的附和着,而教会人士暴露出来的贪婪与欲望,更让莫里亚克异常震惊。所以基督教的这种善恶之分,赋予了莫里亚克作品一种浪漫主义色调,在他的作品中以人物性格二元对立的方式体现出来。

参考文献:

[1] 赵炎秋. 文学批评实践教程[M]. 长沙:中南大学出版社, 2007.

[2] 刘瑞敏. 《红字》中主人公海斯特·白兰的苦难与 “救赎”[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2016,18(1):93-96.

[3] 弗朗索瓦·莫里亚克. 莫里亚克精品集[M]. 桂裕芳,鲍叶宁,周国强,等译. 上海:上海文艺出版社, 2013:3.

[4] 刘瑞敏. 弥尔顿的宗教信念:兼评《失乐园》[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2015,17(3).

[5] 列维-斯特劳斯. 结构人类学[M]. 张祖建,译. 北京:中国人民大学出版社, 2006:644.

[6] 李广仓. 结构主义文学批评方法研究[M]. 长沙:湖南大学出版社, 2005:201.

[7] 蒋琼. 绅士淑女们的象牙小品:简·奥斯汀作品的结构主义解读[D]. 长沙:湖南师范大学, 2010.