精神分裂症、双相障碍和单相抑郁障碍患者自知力比较

贺丽花,张 杰,林晓鸣,马亚荣,孙 彬,何红波

(广州医科大学附属脑科医院,广州市惠爱医院,广东 广州 510370 *

精神分裂症、双相情感障碍及抑郁障碍的疾病分类是目前有争议的研究热点,各诊断手册也在不断更新。在《精神障碍诊断与统计手册(第4版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition,DSM-IV)和《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)中,双相情感障碍与抑郁障碍同归类于情感障碍;而2013年更新的《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition,DSM-5)正式提出疾病谱系障碍的概念,将双相情感障碍与抑郁障碍进行了独立分类;美国精神病学会出版的关于DSM-5的官方教科书提出“双相情感障碍的生物学特征和临床特征介于精神分裂症与抑郁障碍之间”[1]。自知力也是精神障碍临床特征的一个方面,自知力缺损是重性精神障碍的常见症状。对自知力进行评估在精神疾病的临床诊断、疗效评价、治疗依从性及预后判断等方面都具有重要意义。

自知力是指患者对其本身精神病状态的认识能力,即能否察觉或辨识自己有病、精神状态是否正常,能否正确分析和判断,并指出自己既往和现在的表现与体验哪些是属于病态[2]。既往研究[3-9]表明,不同精神障碍的患者存在不同程度的自知力缺损,精神分裂症患者的自知力缺损较情感障碍患者更严重,但暂无研究对自知力与精神分裂症、双相躁狂、双相抑郁、单相抑郁诊断之间的关系进行比较分析。在疾病谱系变化的基础上,自知力是否也存在相关谱系变化?本研究通过对广州市惠爱医院395例住院精神障碍患者的自知力进行比较,探讨精神分裂症、双相躁狂、双相抑郁和单相抑郁患者自知力的可能影响因素。

1 对象与方法

1.1 对象

连续入组2012年6月-2013年10月在广州市惠爱医院精神科住院的精神分裂症、双相躁狂、双相抑郁、单相抑郁患者。入组标准:①符合ICD-10精神分裂症、双相躁狂、双相抑郁、单相抑郁诊断标准;②能理解并配合完成本研究要求的量表。排除标准:①合并精神发育迟滞;②合并严重的躯体或脑器质性疾病;③合并精神活性物质滥用或依赖;④有显著的认知功能损害。符合入组排除标准共395例,患者或家属均对本研究知情同意并签署知情同意书。本研究获得广州市惠爱医院伦理委员会批准。

1.2 评估工具

采用自制问卷收集患者年龄、性别、婚姻状况、工作情况、受教育年限、首次出现精神病性症状到首次治疗的时间(duration of untreated psychosis,DUP)、发病年龄、病程、住院天数。

采用自知力与治疗态度问卷(Insight and Treatment Attitude Questionnaire,ITAQ)[10]评定自知力。ITAQ共11个条目,采用3级评分:0分=无自知力,1分=存在部分自知力,2分=自知力完整,总评分22分。该量表根据自知力的4个维度归类为4项因子:因子1为对疾病的认识(第1、3条目),因子2为对住院的认识(第2、4条目),因子3为对服药治疗的认识(第5、6条目),因子4为对疾病复发及求助方式的认识(第7~11条目)。4个因子的满分分别为4、4、4、10分。评分越高表明自知力越好。

采用症状自评量表(Symptom Checklist 90,SCL-90)中的抑郁、焦虑、精神病性因子进行症状严重程度评定。SCL-90由90个条目组成,包括10项因子:躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性、其他。该量表评分分为5级:1分=无症状,2分=轻度症状,3分=中度症状,4分=相当重的症状,5分=严重症状。评分越高表明症状越严重。

1.3 评定方法

所有入组患者在入院1周内、出院前 1周进行自知力及抑郁、焦虑、精神病性症状的评定。ITAQ 的评定由工作5年以上的精神科医师完成,研究开始前经过量表一致性培训,ITAQ评估组内相关系数为 0.91。量表评定均在安静、无打扰的环境下进行,由施测者统一宣读指导语。患者在进行SCL-90评定的过程中若有不理解之处,可由专业人员进行中性释疑。

1.4 统计方法

采用 SPSS 23.0进行统计分析。人口学资料中,符合正态分布的计量资料组间比较采用单因素方差分析,不满足正态分布的计量资料的组间比较采用秩和检验;计数资料的组间比较采用χ2检验;采用协方差分析比较四组患者的症状严重程度、总体自知力水平及自知力4项因子水平;最后以ITAQ总评分的变化值为因变量,以人口学资料、SCL-90的三项因子评分、入院ITAQ评分以及诊断(哑变量的设置以分裂症作为对照组)为自变量,进行多重逐步线性回归分析。均为双侧检验,检验水准α=0.05。

2 结 果

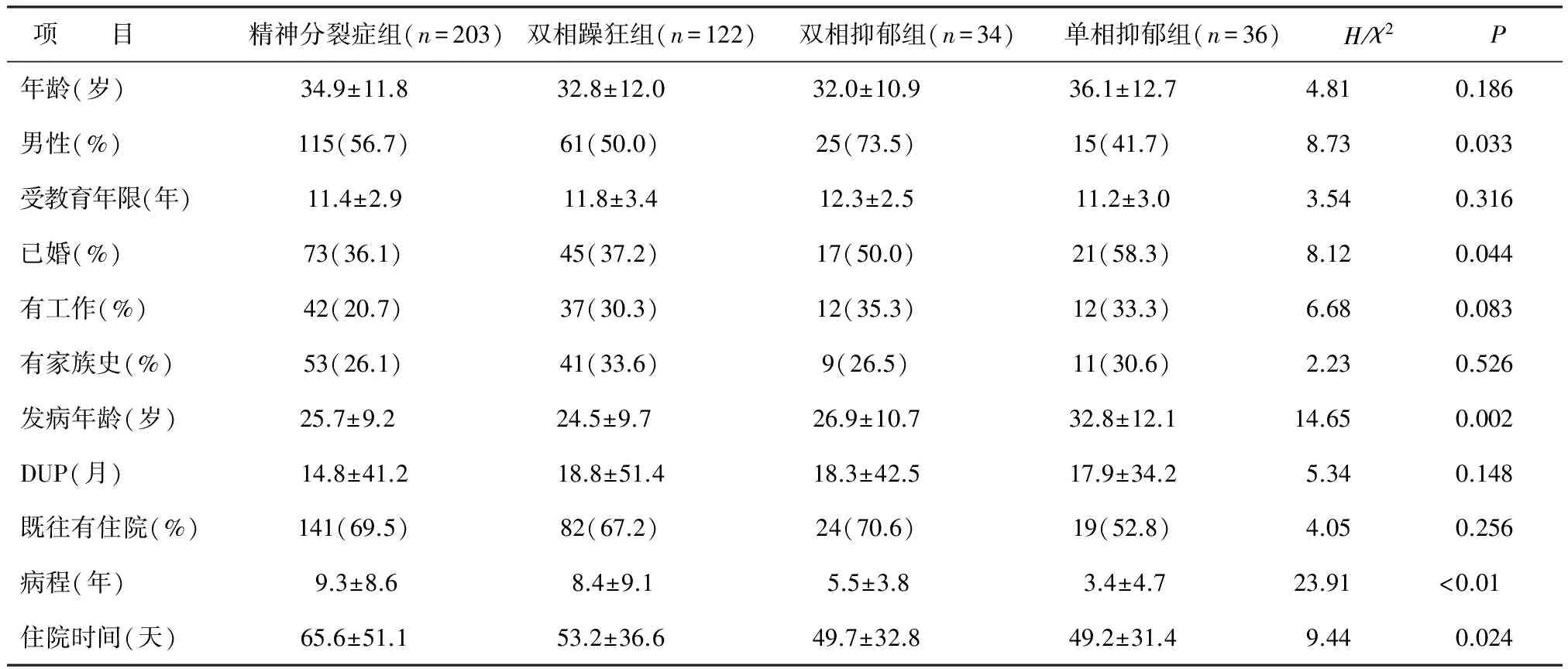

2.1 四组一般资料比较

将395例患者依据诊断分为四组:精神分裂症组203例(51.4%)、双相躁狂组122例(30.9%)、双相抑郁组34例(8.6%)、单相抑郁组36例(9.1%)。四组患者的性别、婚姻状况、发病年龄、病程、住院时间比较差异均有统计学意义(P<0.05或0.01)。见表1。

表1 四组一般资料比较

注:DUP,首次出现精神病性症状到首次治疗的时间

2.2 四组SCL-90抑郁、焦虑和精神病性因子评分比较

入院时,单相抑郁组、双相抑郁组的焦虑、抑郁因子评分均高于双相躁狂组和精神分裂症组(P<0.05),双相躁狂组的精神病性症状因子评分低于精神分裂症组、双相抑郁组、单相抑郁组(P<0.05)。出院时,四组患者焦虑、抑郁、精神病性症状因子评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 四组SCL-90三项因子评分比较分)

注:SCL-90,症状自评量表

2.3 四组ITAQ评分比较

在入院时,双相抑郁组和单相抑郁组ITAQ总评分及4个维度的自知力评分均高于精神分裂症组和双相躁狂组(P均<0.01),且精神分裂症组与躁狂组自知力水平相近,双相抑郁组和单相抑郁组相近。出院时,除了对服药认识评分差异无统计学意义外(P>0.05),双相躁狂、双相抑郁、单相抑郁患者的ITAQ总评分、对疾病认识、对住院认识、对疾病复发及求助认识因子评分均高于精神分裂症组(P均<0.05)。见表3。

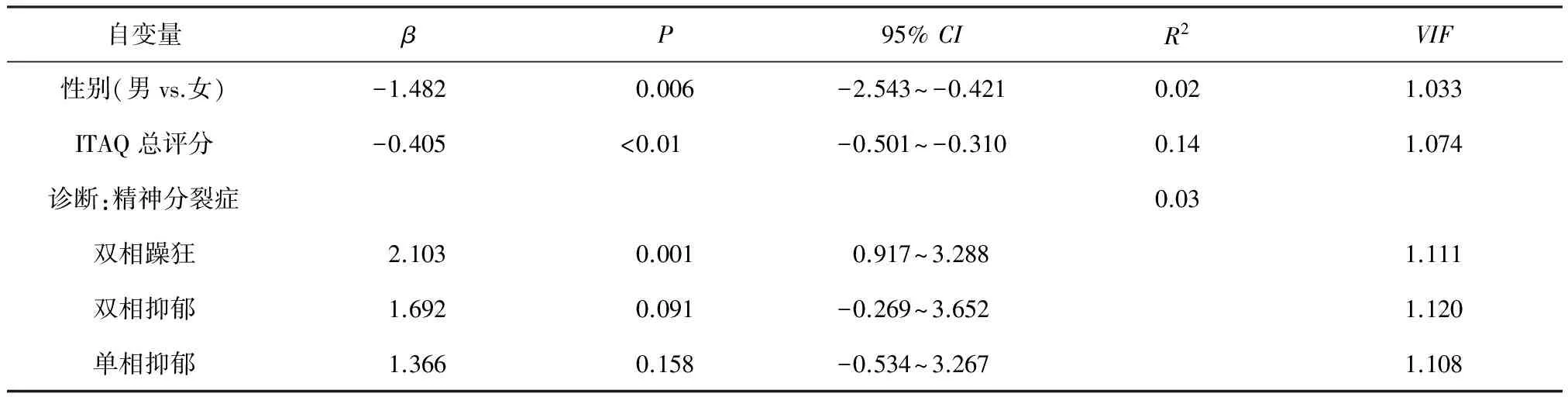

2.4 自知力的影响因素分析

多元逐步线性回归分析结果显示,模型的F=18.804,P<0.01,R2=0.195,入院自知力水平(β=-0.405,P<0.01)、诊断(双相躁狂:β=2.103,P=0.001)、性别(β=-1.482,P=0.006)进入了回归方程。见表4。

表3 四组ITAQ评分比较分)

注:ITAQ,自知力与治疗态度问卷;F1、P1,四组入院1周内比较;F2、P2,四组出院前1周比较

表4 自知力影响因素的多元逐步线性回归分析

注:ITAQ,自知力与治疗态度问卷

3 讨 论

自知力与其他多个临床特征同疾病一样存在谱系变化规律。自知力作为精神科最常见的精神症状之一,已经引起国内外学者的广泛关注。本研究显示,急性期双相躁狂患者的自知力与精神分裂症患者相当,双相抑郁患者的自知力和单相抑郁患者相当。在疾病谱系变化的同时,自知力也存在谱系变化,精神分裂症患者自知力较差,双相情感障碍患者居中,抑郁障碍患者较好。除此之外,精神分裂症、双相躁狂、双相抑郁、单相抑郁患者的发病年龄、病程、住院时间也存在着谱系变化的规律:精神分裂症患者发病年龄较早,病程、住院时间较长,其次为双相情感障碍患者,抑郁障碍患者发病年龄较晚,病程、住院时间较短,与目前国内外诸多关于“精神分裂症、双相情感障碍、抑郁障碍均存在自知力缺损,且精神分裂症和躁狂发作患者的自知力缺损较抑郁障碍患者更严重”的研究结论一致[3-9]。进一步提示了自知力在临床疾病诊断、治疗和预后判断等方面的重要性。本研究中,治疗后精神分裂症患者自知力的恢复较双相情感障碍和抑郁障碍患者差。

除了自知力总体水平的特点,本研究也显示,急性期不同精神障碍患者的自知力4个维度也存在相同谱系变化的规律。随着精神分裂症-双相情感障碍-抑郁障碍疾病谱系的变化,患者对疾病、住院、服药治疗、疾病复发及求助方式的认识均逐渐提高;而出院时四组患者自知力4个维度的差异各有不同,其中情感障碍患者对疾病、住院、疾病复发及求助方式的认识均优于精神分裂症患者,在服药认识方面,四组患者比较差异无统计学意义。这可能与住院期间医护人员反复进行服药必要性的健康教育有关系。

本研究的多元逐步线性回归分析结果显示,抑郁、焦虑、精神病性症状的严重程度与自知力变化无明显相关性。推测自知力可能是独立于抑郁、焦虑、精神病性症状之外的临床特征。目前关于自知力影响因素的研究结果不一致,有研究表明自知力水平与症状严重程度有关[4-9,11-17],然而也有研究表明两者无关[18]。关于自知力与疾病症状的关系有待进一步研究。此外,纳入回归方程的影响因素的R2均较小,表明许多本研究尚未包括的因素也对自知力产生影响。

综上所述,自知力水平与疾病显著相关,并且与疾病有着相似的谱系变化规律。急性期,抑郁障碍、双相情感障碍、精神分裂症患者的自知力缺损程度随着疾病谱系的变化逐渐加重,双相情感障碍患者的自知力水平介于抑郁障碍和精神分裂症之间。本研究局限性在于未深入探索住院期间不同的心理治疗和健康教育方式对自知力变化的影响,有待在今后的研究中加以改进。

参考文献

[1] Robert E. Hales MD. The American Psychiatric Publishing textbook of psychiatry[M]. American Psychiatric Publishing, 2014: 312.

[2] 沈渔邨. 精神病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 166.

[3] 李功迎, 李凌江, 马洪霞, 等. 不同种类精神障碍者自知力的比较[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2004, 30(4): 304-306.

[4] Weiler MA, Fleisher MH, McArthur-Campbell D. Insight and symptom change in schizophrenia and other disorders[J]. Schizophr Res, 2000, 45(1-2): 29-36.

[5] 梁莉, 宁玉萍, 何红波. 躁狂发作患者自知力水平及相关因素分析[J]. 广东医学, 2015, 36(11): 1730-1732.

[6] 翟金国. 抑郁症患者自知力相关因素分析[J]. 临床精神医学杂志, 2001, 11(1): 22-24.

[7] 李功迎, 李凌江, 马洪霞, 等. 情感性精神障碍的自知力及其影响因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2004, 18(8): 576-579.

[8] Látalová K. Insight in bipolar disorder[J]. Psychiatr Q, 2012, 83(3): 293-310.

[9] da Silva RD, Mograbi DC, Silveira LAS, et al. Insight across the different mood states of bipolar disorder[J]. Psychiatr Q, 2015, 86(3): 395-405.

[10] 平红姣, 陈立敏,张培芳. 精神病恢复期患者自知力及治疗态度的调查[J]. 解放军护理杂志, 2007, 24(2): 38-39.

[11] 张杰, 王治华, 周燕玲, 等. 首发及慢性精神分裂症患者自知力影响因素分析[J]. 临床精神医学杂志, 2017, 27(1): 35-37.

[12] 周燕玲, 张杰, 黄伟杰, 等. 精神分裂症患者住院天数对自知力的影响[J]. 四川精神卫生, 2015, 28(4): 291-294.

[13] Schennach R, Meyer S, Seemüller F, et al. Insight in schizophrenia-course and predictors during the acute treatment phase of patients suffering from a schizophrenia spectrum disorder[J]. Eur Psychiatry, 2012, 27(8): 625-633.

[14] Xavier RM, Pan W, Dungan JR, et al. Unraveling interrelationships among psychopathology symptoms, cognitive domains and insight dimensions in chronic schizophrenia[J]. Schizophr Res, 2017, 193: 83-90.

[15] Zhou Y, Rosenheck R, Mohamed S, et al. Insight in inpatients with schizophrenia: relationship to symptoms and neuropsychological functioning[J]. Schizophr Res, 2015, 161(2-3): 376-381.

[16] Zhang J, Rosenheck R, Mohamed S, et al. Association of symptom severity, insight and increased pharmacologic side effects in acutely hospitalized patients with schizophrenia[J]. Compr Psychiatry, 2014, 55(8): 1914-1919.

[17] Mingrone C, Rocca P, Castagna F, et al. Insight in stable schizophrenia: relations with psychopathology and cognition[J]. Compr Psychiatry, 2013, 54(5): 484-492.

[18] Wiffen BD, Rabinowitz J, Lex A, et al. Correlates, change and state or trait properties of insight in schizophrenia[J]. Schizophr Res, 2010, 122(1-3): 94-103.