东北县域经济发展的主导因素及其空间差异性

佟玉权 韩晓菲 刁祥飞

(大连海事大学,辽宁 大连 116026)

引言

县域经济中所指的“县域”是以县镇为中心,以交通通讯网络为纽带,通过连接乡镇、村落等农村腹地形成的,门类齐全、种类众多、功能相对完备的一种经济单位。县域经济是我国经济社会发展中具有综合性和区域性的基础单元,也是协调城乡关系的重要环节和纽带[1]。

县域经济研究具有鲜明的中国特色。在中央“一号文件”连续聚焦“三农”和加快推进城乡一体化背景下,得到国内专家学者关注,并积累了丰硕研究成果。从研究空间范畴及其内容选择看,相关成果主要包括全国范围内县域经济研究、省域及市域范围内县域经济研究及县域经济个案研究。全国和省级行政区域范畴上的研究以县域经济综合评价[2-3]、时空演化[4-6]、影响因素及其动力机制[7-8]等领域分析为主。在市级以下行政区范围内,多以个案分析为主,即对某一地区实证分析,并具体探讨县域经济的发展条件、模式、现状及问题,阐释提升县域经济发展水平的具体对策建议[9-10]。特别是县域经济发展中的城镇化与城乡统筹[11-13]、产业结构调整与升级[14-15]、发展县域特色经济[16-17]、市场导向及外向型经济[18]、少数民族等欠发达地区县域经济研究[19-20]等领域,研究内容相对集中。就研究方法而言,上述县域经济综合评价、类型划分、历史演化及空间分异、因素探索等以定量方法见长,主要包括因子分析、聚类分析、系统回归分析、变异系数、基尼系数、模糊综合评判、空间自相关等管理统计及地理信息系统方法。

总体上看,国内在县域经济研究内容上,仍缺少跨省级行政区范围研究,研究方法使用较为单一,缺少多种研究方法整合与优化。东北地区是一个相对完整的地理单元,也是我国重要商品粮基地,其县域经济协调发展在东北区域振兴中具有重要地位。从“中国知网”近10年核心期刊文献检索看,东北地区县域经济结构特征、主导因素及其空间分异问题尚未得到有效关注。进一步推进“一带一路”建设和实施新一轮东北老工业基地振兴战略给东北县域经济发展带来难得机遇。本文以东北三省和内蒙古自治区东部三市一盟为研究对象,将统计分析方法与ArcGIS、GeoDa等地理空间分析手段结合,探索县域经济主导因素空间分异问题,旨在为东北地区县域经济整体协调发展提供理论支持,为学术界相关研究提供方法借鉴。

一、数据来源与研究方法

本研究以社会科学统计软件包SPSSv21.0和空间分析软件ArcGIS、GeoDa为技术平台,选取2016年东北地区各县(市)及区域中心城市、主要道路交通等地图信息,数字化处理后,将区域中心城市及186个县域分析单位的经济和社会发展统计数据作为属性信息链接,建立“东北地区县域经济地理信息系统”。用于属性链接的东北地区农村经济和社会发展数据主要来源于《中国县域统计年鉴2016(县市卷)》和《中国农村统计年鉴2016》,其中4处缺失数据处理采用线性插值法替换。

主要研究方法包括在文献分析及评价指标优选基础上,利用SPSS统计软件包因子分析研究东北地区县域经济发展主导因素,通过多元线性回归分析探讨县域经济主导因素对各县域单位经济发展规模与水平的解释力。借助GeoDa空间自相关分析软件,辅助ArcGIS的空间分析和可视化手段,展开东北地区县域经济主导因素的全局空间自相关和局部空间自相关分析,分别得出Moran’s I指数、Moran散点图和LISA地图等,以揭示县域经济主导因素空间差异性及其规律。

二、东北地区县域经济发展主导因素分析

(一)县域经济发展的综合因子提取

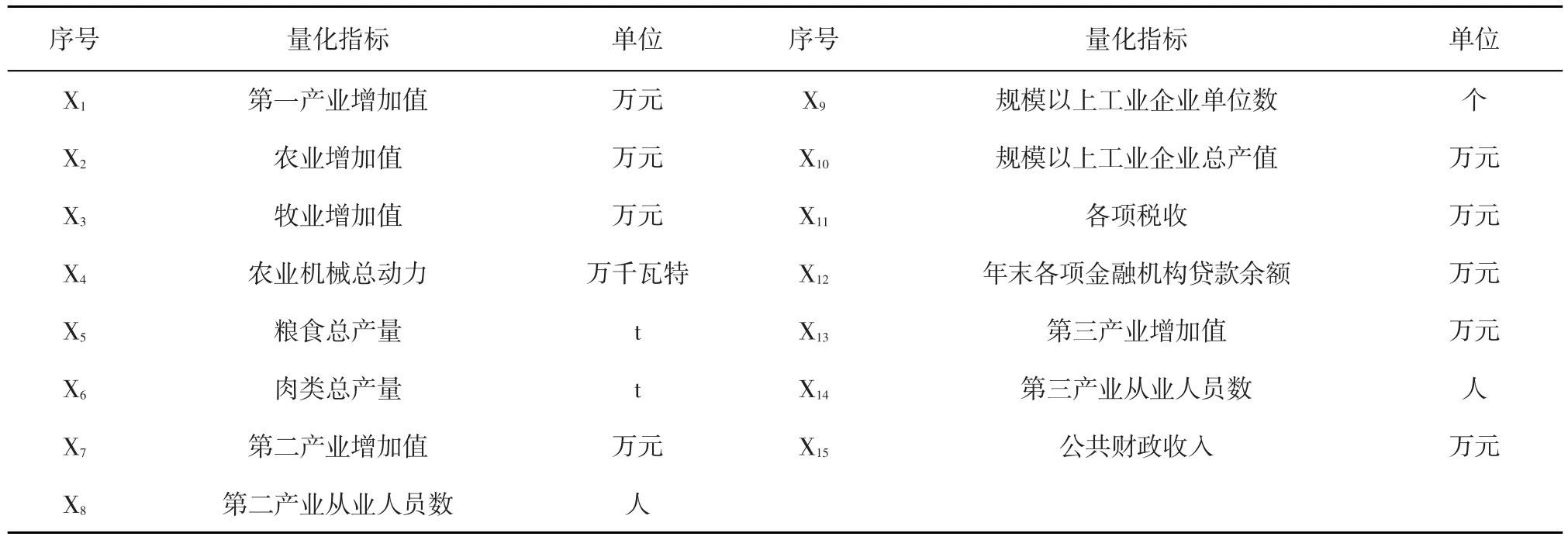

县域经济发展受制于多种复杂因素作用。一般来说,县域经济发展差异性集中表现在经济发展水平和产业结构上。研究表明,国内生产总值(GDP)可反映区域经济发展状态,可代表县域单位经济发展整体水平。产业结构涉及内容比较宽泛,考虑第一二三产业的综合影响,并从数据可获得性出发,首先选取15个能够反映农村社会经济发展规模和结构性特征指标(见表1),利用SPSS因子分析方法探索县域经济综合因素作用及其差异情况。以此为基础,探究综合因素对整体县域经济发展水平的影响。

表1 东北地区县域经济评价指标选取

利用SPSS做因子分析,以特征根大于1为标准提取公共因子,采用方差最大法因子旋转,使公共因子的负载能够向正负1或0接近,便于解释公共因子实际涵义。因子分析KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验值为0.860。巴特利特(Bartlett)球形检验的统计量为3 138.35(自由度105),显著水平超过0.001,拒绝零假设。选取特征根大于1的两个主成分后,可以累积解释原始数据大部分信息量(73.79%)。从研究县域经济产业结构性状况及空间差异目的看,该信息损耗的误差可以接受。

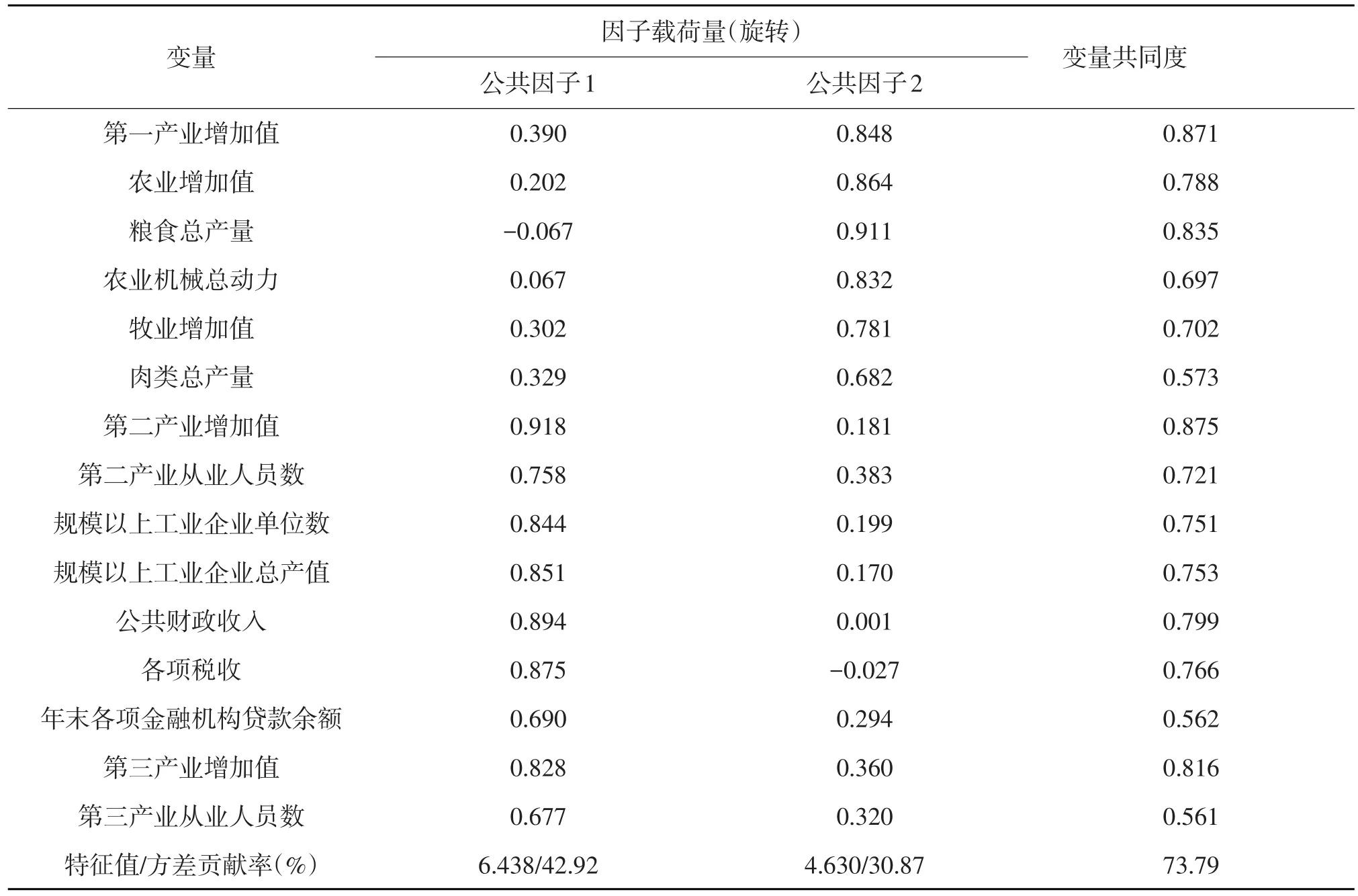

如表2所示,所有变量提取的公共因子方差均超过50%,有11个变量提取的方差超过70%,公共因子对变量信息解释有效。从公共因子负荷矩阵得知,第一公因子在第二、三产业增加值、第二、三产业从业人员数、各项税收、规模以上工业企业单位数及产值、年末金融机构各项贷款余额、公共财政收入等9个变量上的载荷较大,可看作工业与服务业经济综合因子;第二公因子在第一产业增加值、农业增加值、牧业增加值、粮食总产量、肉类总产量、农业机械总动力6个变量上载荷最大,可看作农业经济综合因子。两个公共因子涵义清晰,且对15个变量解释不存在交叉载荷,信息相对独立,因子分析效果比较理想。

表2 公共因子及方差贡献

(二)县域经济主导因素的解释力

选取国内生产总值作为县域经济规模与水平的衡量指标,将数据标准化后作为因变量,利用分层多元线性回归分析,先后输入工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子,探讨县域经济主导因素对县域经济发展规模与水平解释力。模型分析结果见表3,两个综合因子进入模型后,R方达到0.945,可见主导因素对县域经济整体规模与水平的解释力很高。工业与服务业经济综合因子解释力5.1倍于农业经济综合因子,且两个回归模型及其系数的显著性水平很高。由此可见,县域经济发展规模与水平主要受制于工业产业、服务业等因素影响。县域经济发展需要在农牧业经济基础上,探讨产业结构调整、转型升级的新发展思路。

三、县域经济主导因素空间分布差异

(一)县域经济主导因素的空间自相关特征

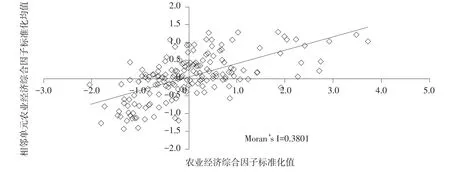

为深刻揭示东北地区县域经济主导因素空间分布状况,利用GeoDa软件作县域经济综合因子空间自相关分析。本研究从全局空间自相关和局部空间自相关两个不同层面解读具有不同产业结构类型的县(市)单位空间格局。首先,根据县域单位空间特征,创建一个基于距离空间权重文件,按系统检测出默认值将门槛距离设置为171 km,得到一个包含空间权重信息的GWT文件。然后,从GeoDa菜单选择Space>Univariate Moran,作全局空间自相关分析。利用GeoDa测度全局自相关的主要指标Moran’s I指数及其散点图特征。东北地区县域经济主导因素空间全局自相关分析结果如图1、2所示。

表3 县域经济主导因素的解释力模型

图1 工业与服务业综合因子空间分布的Moran散点图

图2 农业经济综合因子空间分布的Moran散点图

由图1、2可见,Moran’s I统计量均超过0.3,反映东北地区各县域单位工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子在空间上存在一定程度正相关性,受经济发展条件空间上相互作用影响,高值与高值之间、低值与低值之间倾向于相互集聚,且绝大多数县(市)落在位于平均值一个标准差范围内。相比较,工业与服务业经济综合因子Moran’s I统计量在一个标准差内集聚程度更高,反映工业与服务业经济空间上集聚特点与趋势。在偏离一个标准差的所谓离群值中,多数为高集聚的县域单位,经刷光散点图,将这些县(市)可视化表达后发现,其集中分布在东北地区南部,位于沈阳-大连沿铁路及高速公路沿线,大城市集聚、工业化水平相对较高,中心城市及其道路交通网络对县域经济产业结构的拉动与提升扮演关键角色。

农业经济综合因子Moran’s I统计量尽管略高于工业与服务业经济综合因子,但大多数县(市)落在位于平均值1.5个标准差范围内,分布较为离散。一方面说明农业综合因子同样存在高值与高值集聚、低值与低值集聚趋势,另一方面反映农业产业经济发展差距在更广阔空间上存在,水热、土壤等耕作条件起到基础性作用。

(二)县域经济主导因素的空间差异性

为反映县域经济主导因素在东北地区空间分布特点,利用ArcGIS克里金(Kriging)普通插值方法得出工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子空间走势图。再利用GIS的3D分析功能,以辽宁大连-黑龙江逊克一线绘制工业与服务业经济综合因子标准化值剖面,以内蒙古新巴尔虎右旗-吉林珲春一线绘制农业综合因子标准化值剖面。同时,利用GeoDa的局部空间自相关分析功能,特别是LISA方法探索县域经济主导因素空间格局。利用GeoDa软件作LISA分析,增加序列数量到9999,选择significance filter>0.05,经多次运行,直到结果稳定,分别产生工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子局部空间关联的LISA地图,分析结果如图3、图4所示。

图3 工业与服务业经济综合因子的LISA集聚地图

图4 农业经济综合因子的LISA集聚地图

总体上看,工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子空间集聚形式以高-高集聚、低-低集聚和其他类型为主,缺少低-高集聚和高-低集聚。分布格局亦十分明显,工业与服务业经济综合因子的高-高集聚单位主要位于辽宁省境内,特别是辽宁省中南部分布最为集中。低-低集聚单位大片分布在黑龙江省西部、北部和东北部地区,属于东北地区县域经济工业化发展水平最为薄弱的区域。剖面分析结果显示,工业与服务业经济综合因子标准化值整体上形成由南部辽宁向北部的黑龙江曾梯度逐级下降趋势。而农业经济综合因子分布空间高地位于整个东北地区中部,以吉林省农安-榆树一线为核心,包括吉林中部和黑龙江中西部松嫩平原的大片地区,这里不仅拥有广阔的平原、肥沃的黑土地和良好的农业产业发展基础,而且人口众多、靠近中心城市、交通便捷,农业规模化、产业化、商业化程度高成为主要特点。以此为中心,农业经济发展规模与水平向周边呈递减趋势。农业经济发展低地位于东北地区东西两侧,东部为长白山山地及其余脉、西部为相对干旱的内蒙古高原和起伏的大兴安岭山地,特别是大兴安岭地区成为农牧业经济发展凹地。这些县(市)不仅工业化发展滞后,农业产业化水平也不高,严重影响东北地区县域经济整体水平提升。

四、研究结论与对策建议

借助SPSS管理统计软件包、ArcGIS和GeoDa空间分析方法,系统研究东北地区县域经济发展主导因素及其空间分异特点,得出结论:工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子构成东北地区县域经济发展的主导因素,且比照农业经济综合因子,工业与服务业经济综合因子对县域经济发展规模与水平具有更大解释力;工业与服务业经济综合因子、农业经济综合因子二者均表现出明显的空间差异性特征,并存在一定程度自相关性。受区位、人口、交通、产业发展历史等条件的综合影响,工业与服务业经济综合因子形成由南向北,从中部到东西两端高值到低值的明显过渡。农业经济综合因子则受控于农业产业发展的自然等基础条件,极化程度不如工业与服务业经济综合因子,但仍呈现以吉林中部和黑龙江西南部为中心,向周边地区递减态势。县域经济发展主导因素的空间分异研究是科学做好县域经济规划,促进区域经济整体协调发展的基础性工作。2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》强调“三农”问题作为全党工作的重中之重,提出农村农业优先发展战略,县域经济迎来难得的历史新机遇。通过上述分析,提出以下几点建议:

1.发挥中心城市的辐射带动作用,以工业经济为主导推动县域经济发展。从对东北地区186个县(市)的统计上看,对地区生产总值的解释力,工业与服务业经济综合因子5倍于农业经济综合因子;而对人均GDP的解释力,工业与服务业经济综合因子是农业经济综合因子的2.14倍。东北地区哈尔滨、长春、沈阳、大连四个区域性中心城市通过交通网络形成的辐射带动效应十分明显。如长春1小时经济圈内,农安、公主岭、德惠、九台等县(市),不仅拥有较为发达的农业产业规模,同时依靠独特的区位优势和便捷的交通,承接长春汽车、轨道客车等产业,形成较为发达的县域工业,使之成为东北地区以工业为引领推动县域经济整体水平提高的突出代表。东北地区其他地级市,除辽宁省部分城市、吉林省吉林市和黑龙江省齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江等城市外,多数城市对县域经济的辐射带动作用十分有限。整体上看,东北大部分地区“以工补农”“以城带乡”的整体格局尚未形成。加强县域产业集聚区建设,促进原中心城市工业项目及企业向县域重点工业园区集中,按照发展战略性新兴产业和优势互补原则改造提升县域传统产业,打造一批有强劲竞争力的县域工业产业集群,是东北地区县域经济发展的重要任务。

2.积极发展县域服务业经济,使之成为农村现代化发展的重要引擎。服务业比重不断提高是区域经济发展的历史趋势和必然要求,事实证明,现代服务业是拉动县域经济增长的稳定器,是县域产业经济集聚的重要支撑平台。但从统计分析结果看,东北地区各县(市)尚未形成以服务业及商品贸易为主导或突出特色的县域单位,有限的服务业规模往往与工业产业形成“二位一体”结构,尚未产生重大影响。20世纪90年代以来,东北地区较为重视城市及其老工业区改造与振兴,缺少对县域经济的引导和鼓励,小微企业、民营资本和服务型经济类型没有得到有效发展,同东南沿海等县域经济发达省份差距很大。数据显示,东北地区全部186个县(市)第三产业增加值的平均值为59.72亿元,而同期浙江省这一数值为191.67亿元,是东北地区的3.21倍。中国社会科学院发布的2017年全国县域经济竞争力百强县中,浙江省占21席,而整个东北地区仅有2席且均在辽宁省。东北地区各省市有关方面不仅对服务业认识不到位,农村服务业相关配套设施落后,存在服务业内部结构不合理等问题。因此,通过鼓励措施和优惠政策促进第三产业加快发展,是提升东北地区县域经济发展水平的必然要求。

3.科学认识县域经济的独特性,提升特色农业建设水平。县域经济与城市经济不同,依托特有的农业资源条件,开发特色农业产品,是县域经济获得持久竞争力的根本保证。东北地区地域广阔,农业资源十分丰富,多数农业主导型或综合型较发达地区均以一两种特色农业项目的规模化、产业化发展而著称。像辽宁桓仁满族自治县冰葡萄、岫岩满族自治县食用菌、东港市草莓、西丰县鹿业、新民市西瓜、盘山县河蟹、庄河市蓝莓、长海县海参、黑山县蛋鸡等作为“一县一业”的示范单位已在国内外产生较好影响[21]。但总体上看,东北地区特色农业发展尚处于资源导向、产品初加工阶段,许多特色农业项目产业链短、科技含量低、效益不高,发展空间仍然很大。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确提出,“大力发展文化、科技、旅游、生态等乡村特色产业,振兴传统工艺”,并“鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式,深入实施电子商务进农村综合示范”。同时,“实施特色优势农产品出口提升行动,扩大高附加值农产品出口”。以品牌为引领走出去,面向国际国内两大市场,发展具有明显优势的特色农业,充分利用大数据及互联网技术手段,努力创建连锁加盟、网上商城、“O2O”等全新商业模式,促进东北地区县域经济更好更快发展。

参考文献:

[1]厉以宁.区域发展新思路[M].北京:经济日报出版社,2000.

[2]郭庆海.吉林省县域经济发展的特点及路径[J].经济纵横,2013(8).

[3]马明,高宇璇.县域经济自我发展能力评价指标体系构建——以山西省为例[J].经济问题,2016(3).

[4]方叶林,黄震方,涂玮,等.基于地统计分析的安徽县域经济空间差异研究[J].经济地理,2013(2).

[5]郭华,蔡建明.河南省县域经济空间演化格局及机制分析[J].中国人口资源与环境,2010(11).

[6]张荣天,陆建飞.江苏县域经济发展差异及空间关联格局分析[J].南京师大学报(自然科学版),2016(4).

[7]汪雪,葛幼松.山西省县域经济空间格局及驱动机制分析[J].地域研究与开发,2018(1).

[8]纪小美,付业勤,陶卓民,等.福建省县域经济差异的时空动态与变迁机制[J].经济地理,2016(2).

[9]李志红.提升唐山市县域经济综合竞争力[J].宏观经济管理,2014(8).

[10]杜丽群.产业集群与县域经济发展——来自江苏宿迁的实地考察[J].农村经济,2016(3).

[11]卢盛峰,陈思霞,张东杰.政府推动型城市化促进了县域经济发展吗[J].统计研究,2017(5).

[12]陈新风.资源型县域经济发展与城镇化关系研究[J].经济问题,2014(7).

[13]王婷,缪小林,高跃光.云南县域经济跨越式发展下的城镇化时空效应分析[J].学术探索,2015(11).

[14]郭秀权.宁夏县域经济向现代产业转型的路径选择[J].宁夏社会科学,2013(5).

[15]陈利,朱喜钢,李小虎.基于产业结构视角的云南省县域经济差异研究[J].地理科学,2016(3).

[16]任海军,马卫民.特色产业投资对西部县域经济发展的作用机理研究[J].内蒙古社会科学(汉文版),2010(5).

[17]熊丹,许小君.四川民族地区“旅游兴县”特色县域经济研究——以平武县为例[J].贵州民族研究,2016(7).

[18]周金堂.论经济发展方式的转变与县域经济发展的新途径[J].江西社会科学,2010(9).

[19]黄健英.边境少数民族县域经济发展模式研究[J].黑龙江民族丛刊,2010(4).

[20]石鹏娟,冉永春.西部少数民族地区县域经济协调发展研究——以青海省为例[J].贵州民族研究,2014(5).

[21]葛立群.辽宁县域经济发展中的产业问题研究[J].农业经济,2014(1).