子宫附件病变的MSCT表现

方卫华

(南方医科大学顺德医院附属杏坛医院放射科,广东 佛山 528325)

子宫附件病变种类繁多,组织成分复杂,与周围器官关系密切。MSCT是诊断子宫附件病变有效的检查手段。本文收集45例经病理或临床证实的子宫附件病变患者的CT、病理学及临床资料,探讨MSCT对子宫附件病变的诊断价值,以提高对该病的诊断能力。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年1月至2017年8月我院经病理或临床证实的子宫附件病变患者45例,年龄19~81岁,平均46岁。其中手术25例,余20例经临床证实。

1.2 仪器与方法 10例因急诊手术仅行CT平扫,35例行CT平扫加增强扫描。采用Philips 16层螺旋CT 扫描仪,扫描参数:120 kV,250 mAs,层厚 5mm,层距5mm。扫描范围自闭孔下缘至髂嵴连线水平,肿块巨大时超过髂嵴连线20~40mm。患者取仰卧位,先行平扫,后经肘静脉团注对比剂碘佛醇(320mgI/mL)100 mL,流率 3.0 mL/s,注射 28、60~70 s行双期动态扫描。

2 结果

45例中,卵巢囊腺瘤13例,右侧5例,左侧7例,双侧1例;瘤体大小4.5cm×3.1cm×5.0cm~19.0cm×18.0cm×17.0cm,平均直径8.2cm;增强扫描囊壁及分隔轻中度强化。13例中浆液性囊腺瘤7例,5例单囊,2例多房分隔囊性肿块,1例合并蒂扭转,可见典型双肿块影,1例合并囊内出血,囊内可见大小3.5cm×3.1cm×5.0cm出血灶(图1);黏液性囊腺瘤6例,1例单囊,5例为多房分隔囊性肿块。

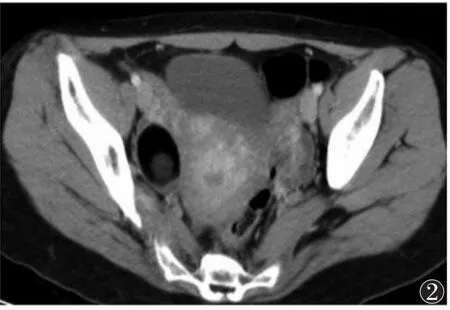

畸胎瘤8例均为囊实混合型肿块,左侧5例,右侧3例;大小4.6cm×3.4cm×4.0cm~10.3cm×7.4cm×11.5cm,平均直径7.5cm;内均存在脂肪密度影,4例合并头发及牙齿影,2例仅合并头发影,1例仅合并牙齿影,4例可见附壁结节;增强扫描囊壁及附壁结节均未见明显强化(图2);1例合并蒂扭转,亦可见典型的双肿块影。

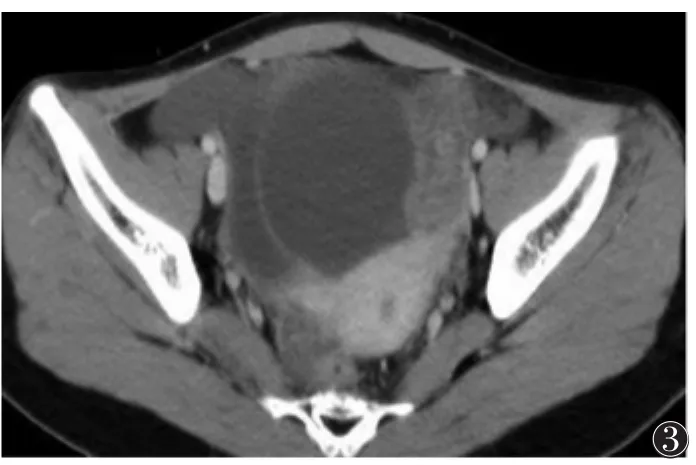

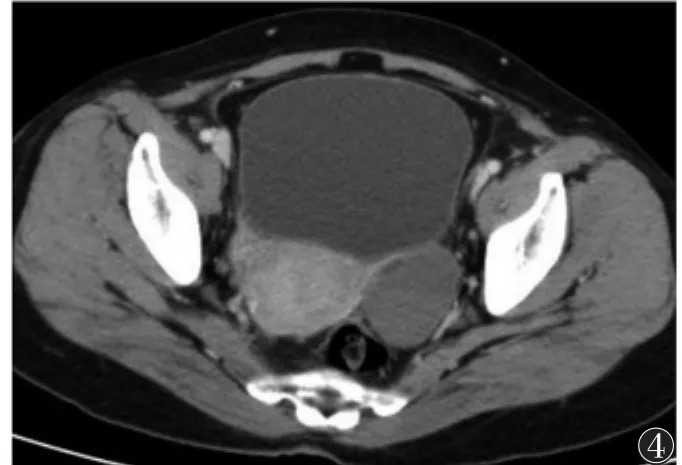

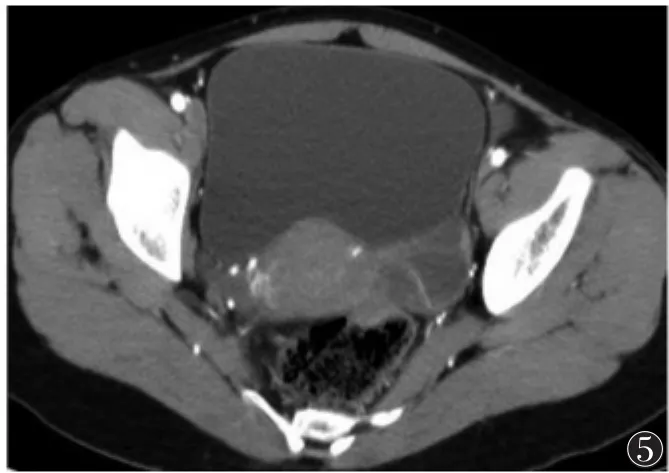

28例卵巢囊肿,右侧16例,左侧11例,双侧1例,大小3.8cm×3.3cm×3.5cm~10cm×8.1cm×7.8cm。28例中20例单纯性囊肿,表现为卵巢区圆形或卵圆形单囊囊性肿块,12例壁薄光滑,1例囊壁合并钙化,增强扫描未见明显强化,1例合并蒂扭转,囊肿大小9.2cm×7.8cm×8.7cm,囊壁增厚,最厚处达10mm,增强扫描囊壁轻度强化,瘤蒂增粗,位于囊肿外侧,与囊肿相连,呈5.1cm×2.9cm×4.6cm绳索状假肿块影,增强扫描呈不均匀轻度强化(图3);巧克力囊肿6例,囊内密度稍高,CT值34~35 HU,5例表现为多个囊性肿块,1例为单囊囊性肿块(图4),2例囊壁及分隔呈轻中度强化,4例囊壁及分隔不强化;黄体囊肿2例,均位于左侧附件区,平均直径4.0cm,表现为多房分隔囊性肿块,分隔及囊壁明显强化,1例合并出血,囊内不均匀密度增高,CT值13~26 HU(图5)。

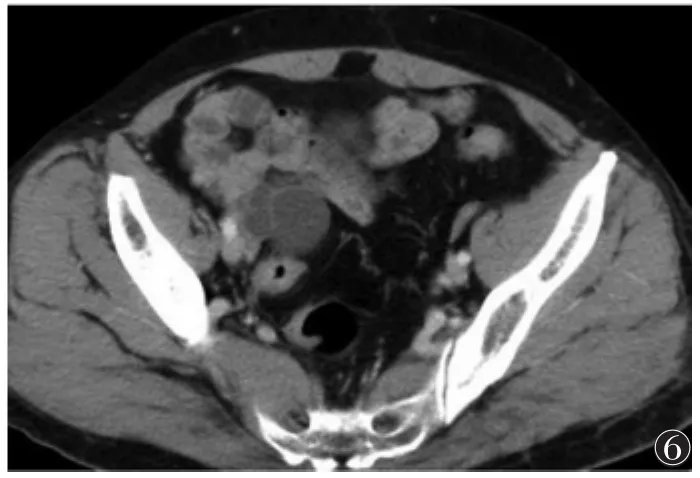

慢性炎症4例,右侧2例,双侧2例,平均直径9.0cm。4例表现为多房分隔囊状影,与周围组织分界不清,3例分隔及囊壁明显强化,1例右侧输卵管积水,伞端闭锁呈盲端,与相邻肠管、大网膜粘连,增强扫描囊壁及分隔未见明显强化(图6)。

图1 女,31岁,右侧卵巢浆液性囊腺瘤,单囊囊性肿块内合并出血,出血灶CT值50~52 HU,囊壁轻度强化,术前误诊为巧克力囊肿

图2 女,26岁,右侧卵巢成熟型畸胎瘤,囊壁及附壁结节均未见明显强化

图3 女,19岁,左侧卵巢囊肿蒂扭转,左侧附件区巨大囊性肿块,囊壁增厚,最厚处达10mm,增强扫描囊壁轻度强化,瘤蒂增粗、扭曲,位于囊肿外侧,呈假肿块影改变

图4 女,45岁,左侧卵巢巧克力囊肿,单囊囊性肿块,囊壁未见明显强化,囊内密度稍高,CT值34~35 HU

图5 女,35岁,左侧卵巢黄体囊肿并出血,囊壁及分隔明显强化,内合并密度增高出血灶

图6 女,48岁,右侧输卵管慢性炎症、积水,手术右侧输卵管伞端闭锁呈盲端,与相邻肠管、大网膜粘连,囊壁及分隔未见明显强化

3 讨论

卵巢囊腺瘤为子宫附件较常见的良性肿瘤,由于腺瘤中的腺体分泌物淤积,腺腔逐渐扩大并互相融合。多见于中青年妇女,以浆液性多见,多为单侧,双侧少见。典型的浆液性囊腺瘤壁薄而规则,部分伴乳头状突起,单囊多见,亦可见多囊者或单发大囊周边多发小囊表现,囊内充满富含蛋白质的清亮浆液;黏液性囊腺瘤常为多房,囊壁及分隔较薄而规则,很少伴乳头状突起,囊液呈胶冻样,含黏蛋白或黏多糖。增强扫描囊腺瘤的实性成分即囊壁及分隔呈轻中度强化[1-3]。本组13例囊腺瘤,囊壁及分隔轻中度强化。1例浆液性囊腺瘤合并蒂扭转,呈巨大囊性肿块;1例浆液性囊腺瘤由于囊内出血,误诊为巧克力囊肿。

卵巢畸胎瘤是一种常见的卵巢生殖细胞肿瘤,由生殖细胞异常增生所致,与胚胎无关,是来自卵巢的一类比较原始的生殖细胞肿瘤,好发于20~40岁的育龄女性。由于生殖细胞中含有人体3个胚层的组织成分,因此,卵巢成熟畸胎瘤常表现为囊实混合性肿块,内含脂肪、毛发、钙化、牙齿及附壁结节;增强扫描囊壁或附壁结节呈轻度强化或不强化[4-5]。本组8例均为囊实混合型肿块,增强扫描囊壁及附壁结节未见明显强化。1例合并蒂扭转,因表现为典型的双肿块影,术前明确诊断。

卵巢囊肿是女性生殖系统中常见的良性病变,分为单纯性囊肿、卵泡囊肿、黄体囊肿、黄素囊肿及巧克力囊肿等,好发于育龄妇女。单纯性囊肿较多见,好发于30~40岁女性,多表现为边界清楚、形态规则的囊性肿块,密度接近于水,壁薄光滑、无分隔及实性成分,但部分不典型囊肿也会出现局部增厚及间隔,易误诊为囊腺瘤[6-7]。本组28例中18例壁薄光滑,1例囊壁合并钙化,增强扫描未见明显强化,1例合并蒂扭转,囊肿大小9.2cm×7.8cm×8.7cm,囊壁增厚,最厚处达10mm,增强扫描囊壁轻度强化。卵巢巧克力囊肿又名卵巢子宫内膜异位囊肿,是25~45岁育龄妇女最常见的疾病之一,因囊肿内反复出血,囊肿破裂、修复,与周围组织粘连而呈边界不清的囊性肿块,多房常见,壁及分隔较厚,各房因出血时期不同密度不同,结合临床继发性、周期性、进行性痛经病史多能明确诊断。本组巧克力囊肿6例,囊内密度稍高,CT值34~35 HU,2例囊壁及分隔呈轻中度强化,4例囊壁及分隔不强化。卵巢黄体在排卵后形成,正常成熟黄体为直径2~3cm的囊性结构。若黄体在排卵后不萎缩、持续存在或腔内积液增多,其体积增大至3cm以上,甚至可达10cm,则称黄体囊肿[8]。黄体囊肿合并出血类似于巧克力囊肿,但增强扫描囊壁明显强化。病理学检查显示黄体囊肿囊壁由黄素化的颗粒细胞和卵泡膜细胞组成,排卵后2~4 d囊肿壁黄体化伴随新生血管形成,因此,CT增强扫描囊肿壁明显强化。Borders等[9]认为囊壁较厚呈锯齿状且有强化是黄体囊肿的特征性表现。本组黄体囊肿2例,囊壁光滑,未见明显锯齿状改变,分隔及囊壁明显强化,1例合并出血,囊内不均匀密度增加,CT值13~26 HU。

子宫附件炎属于盆腔炎症的范畴,是盆腔内生殖器官炎症,以输卵管炎最常见[10]。子宫附件炎最初病理改变是病原体经淋巴道、血道、内生殖器黏膜或直接蔓延至盆腔,到达输卵管,引起输卵管炎性改变,进而累及卵巢及生殖器周围结缔组织,形成卵巢周围炎、输卵管卵巢炎、输卵管卵巢脓肿等。子宫附件慢性炎症是在子宫附件炎屡次发作的基础上形成的,CT表现形式多样,常表现为子宫附件区多房或单房囊状包块,囊壁较薄,囊液密度不均,与周围组织粘连、分界不清,增强扫描囊壁及分隔明显强化。本组5例子宫附件慢性炎症表现为多房分隔囊状影,与周围组织分界不清,4例分隔及囊壁明显强化,1例右侧输卵管积水,伞端闭锁呈盲端,与相邻肠管、大网膜粘连,增强扫描囊壁及分隔未见明显强化。

总之,MSCT扫描速度快、覆盖面积大、获得的图像丰富,可在一次屏气下不间断连续扫描,能有效保证子宫附件检查的连续性与精确性,清楚显示子宫附件病变的内部特征及其与周围组织结构的关系,避免漏误诊,为临床诊疗提供更丰富准确的依据,但仍有部分不典型患者需根据临床病理确诊。