MSCTA对孤立性肠系膜上动脉夹层的诊断价值

郑春红,李华灿,唐劲松

(福建中医药大学附属第二人民医院影像科,福建 福州 350003)

孤立性肠系膜上动脉夹层(superior mesenteric artery dissection,SMAD)是指不合并胸腹主动脉夹层、单独发生于肠系膜上动脉的一种少见自发性血管病变,其发病较隐匿,发病率较低,仅占内脏动脉瘤的5.5%,无特异性临床症状,诊断困难[1]。随着CT的广泛应用,尤其是在急腹症中的应用,SMAD的检出率逐渐上升。本文回顾性分析8例SMAD的MSCTA表现,以指导其临床治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2008年10月至2015年11月经手术证实的SMAD患者8例,其中男6例,女2例;年龄48~70岁,平均46.6岁。4例临床表现为不同程度腹痛,其中1例伴呕吐,2例因高血压疾病检查发现,2例无明显临床症状体检发现。

1.2 仪器与方法 5例采用东芝Aquilion 64排螺旋 CT,3例采用 Siemens Somatom 128排螺旋 CT,所有患者均行平扫和动态增强扫描。扫描范围从膈顶至耻骨联合。扫描参数:120kV,220mA,对比剂为碘海醇(350 mgI/mL),剂量 60~100 mL,注射流率3.0~3.5 mL/s。设置腹主动脉为触发点,于25~30 s行动脉期扫描。

1.3 图像分析 由2名经验丰富的副主任医师采用MPR、CPR、MIP、VR进行图像后处理,以最佳角度观察病变的位置、真假双腔、破口、夹层长度及真假腔大小。

2 结果

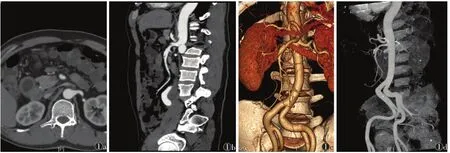

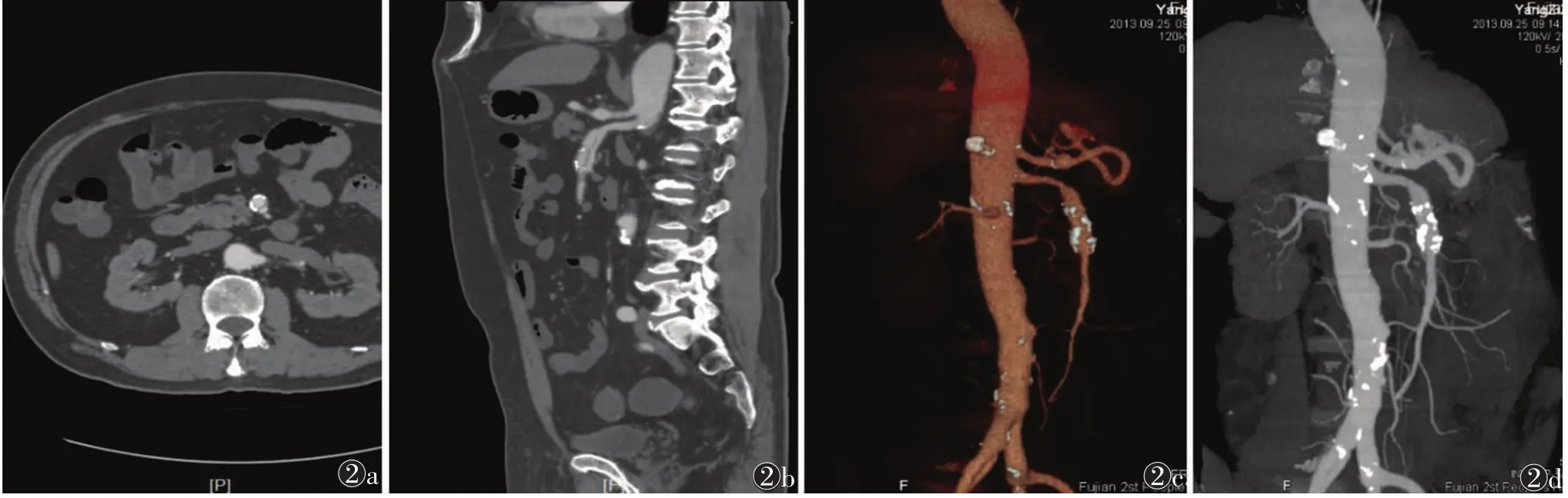

8例均可显示夹层的真假腔(图1a,2a)、内膜片及破口,真腔形态较细小,明显受压,部分几乎闭塞,边缘显示光滑,假腔形态较大,真假腔之间可见线样撕裂的内膜影。其中2例假腔呈瘤样扩张,边缘可见壁钙化影(图1,2),8例假腔内均未见明显充盈缺损影。

MIP、MPR、VR均可清晰显示夹层的真假腔位置、大小,破裂口均位于肠系膜上动脉近心端,距离肠系膜起始端10~35mm,平均25mm,夹层动脉瘤长度12~42mm,平均30mm;VR对腔内情况显示不够清晰,而MIP及MPR显示较清晰,MIP对2例壁钙化患者肠系膜上动脉显示范围较MPR大。

3 讨论

肠系膜上动脉是腹主动脉的重要分支,其自身病变均可引起相应的临床症状。SMAD虽与肠管缺血坏死及动脉破裂具有一定相关性,但临床与血管改变过程仍无法确定[2-4]。各种因素均可导致自发性SMAD,包括先天性组织连接紊乱、肌纤维发育不良、囊性中层坏死、外伤高血压[5-6]。但目前SMAD的自然过程仍无法确切肯定。据报道[7]高血压和吸烟被认为是其相关病因学。文献[8]报道SMAD大部分破口位于距肠系膜上动脉开口1.5~3.0cm处,且有无症状患者间该距离有一定差异。本组8例破裂口距离肠系膜起始端平均25mm,与Solis等[9-10]报道符合。Solis等[9]认为该位置是肠系膜上动脉由固定段转换为活动段的部位,且刚好位于胰腺下缘,内膜易受到血流剪切力的冲击,血流流动状态和血压变化率改变,使得血管壁受到应力冲击和剪切力损伤,因而形成SMAD。本组SMAD长度12~42mm,平均30mm,与文献报道[8]基本相符,临床上具有临床症状者比无明显临床症状者长,且差异较明显。本组2例无症状者夹层长度分别为12、16mm,与文献基本相符,但因例数较少,无法进行统计学分析。

以往对肠系膜上动脉夹层的诊断主要依靠DSA,但报道例数较少。DSA检查为有创检查,操作复杂,且无法显示血管壁及腔外情况。随着MSCT快速扫描和精确诊断,近年来,MSCTA评价SMAD的范围和位置可与血管造影相媲美,成为SMAD的首选检查方法[13-14]。SMAD直接征象为动脉期线样低密度的内膜撕裂影、真腔和假腔影,假腔内可伴或不伴充盈缺损;部分患者假腔可呈瘤样扩张。本组8例MSCTA均可清楚显示其真腔、假腔及内膜撕裂影,假腔内均未见充盈缺损形成,可能与例数较少有关;2例假腔呈瘤样扩张。肠系膜上动脉间接征象为管腔增粗、管壁周围渗出影及夹层继发的肠壁缺血现象。

图1 男,55岁,临床无明显症状,MSCTA发现肠系膜上动脉夹层,管壁见斑点钙化 图1a CT平扫横断面可见夹层的双腔 图1b MPR可见撕裂内膜片及夹层范围,假腔呈不规则瘤样扩张 图1c,1d VR及MIP可直观立体显示夹层

图2 男,70岁,腹痛入院。MSCTA发现肠系膜上动脉夹层,管壁明显钙化 图2a CT平扫横断面可直接显示双腔影 图2b MPR可直观显示夹层双腔、范围及撕裂内膜片 图2c,2d VR及MIP对管壁的显示不如CPR清晰

SMAD依靠CT横断面基本可确诊,而临床除明确诊断外,还需明确手术或保守治疗的相关因素,如破口位置、有无血栓形成、SMAD的长度,以及到肠系膜上动脉开口的距离。MSCTA各种后处理技术是对轴位图像的重要补充。通常VR血管三维图像直观且立体感较强,除能整体观察显示SMAD外,对其近端、远端血管及邻近周围血管显示更清晰,为临床医师提供了直观影像,方便指导临床手术,但对真假腔内是否伴血栓及破口等无法明确显示,对钙化明显者,因弥漫的管壁钙化易遮掩夹层的内膜片及夹层动脉瘤的瘤腔范围也无法准确显示。CPR则可清晰显示破口位置、真假腔范围、撕裂的内膜片形态、腔内是否伴血栓、夹层长度及肠系膜上动脉分支否受累等,可为临床提供准确数据,尤其是对保守治疗患者提供治疗依据,但CPR为二维图像,不够立体直观,需多组数据才能得以多方位显示。MIP可清晰显示SMAD形态、内膜撕裂口及管壁是否伴钙化等。因此临床将VR、MIP和CPR多种后处理技术联合应用,可更准确直观显示肠系膜上动脉夹层。

综上所述,MSCTA及其后处理图像能从多角度、多方位观察SMAD病变,可为临床手术提供直观且精准的影像学数据,尤其是保守治疗提供治疗效果评估及复查的数据参考。