中国产业国际竞争力再估算

——基于比较优势与竞争优势的实证分析

一、引言与文献综述

21世纪以来,世界经济飞速发展,全球贸易格局发生了巨大变化,中国已经成为世界第二大经济体。作为全球第一大货物贸易国,2017年中国货物进出口总额277923亿元,比上年增长14.2%,全年货物贸易顺差28718亿元,其中对美国的货物贸易顺差为18673亿元。服务贸易方面,2017年中国服务进出口总额46991亿元,同比增长6.8%,服务贸易逆差16177亿元。①随着中国对外贸易的快速发展,针对我国的贸易摩擦逐步增加。2018年,中美贸易争端升级,表面原因是双边贸易失衡,实质是美国希望借助贸易壁垒阻碍中国高端制造业发展。为应对贸易摩擦,我们需及时调整贸易发展战略。与此同时,加快产业结构调整,不断增强产业国际竞争力就显得尤为紧迫与重要,这既是适应我国比较优势转换进而缓解贸易摩擦的客观要求,也是推动我国经济高质量发展的必然选择。本文将对我国制造业和服务业的国际竞争力进行估算与分析,并提出促进我国产业国际竞争力提升的政策建议,以期为政府优化产业结构和企业制定科学发展战略提供参考。

关于产业国际竞争力的衡量,国内外学者已从不同角度展开研究。Porter的“钻石模型”明确了一国产业国际竞争力取决于其国内经济环境。[1]Rugman和D’Cruz的“双钻石模型”[2]与Moon等的“一般化双钻石模型”[3]是对“钻石模型”的完善与补充,包含“国内钻石”与“国际钻石”两部分。Siggel在产业国际竞争力衡量体系中引入比较优势理论[4],Schott等则测算比较了中美两国以及其他相关国家和地区的产业国际竞争力[5]。国内学者周星和付英构建了衡量总体产业国际竞争力的评价体系,包括产业素质、产业结构现状及发展趋势、产业发展的环境制度因素、产业国际化程度和能力四个方面的指标。[6]金碚等[7]、李钢和刘吉超等[8]认为,应从比较优势与竞争优势两方面研究产业国际竞争力。刘林青和谭畅指出,产业国际竞争力的结构观理论是更为成熟的理论,该理论侧重研究出口对经济增长以及出口结构转型的影响。[9]刘艳等对1995—2012年制造业10类技术产品的国际竞争力进行了综合评价。[10]戴翔和李洲利用全球价值链分工地位指数,评估了我国制造业的国际竞争力。[11]

综上,国内外学者相关研究成果较多,但同时衡量制造业和服务业国际竞争力的文献有待丰富。本文将从货物贸易和服务贸易双视角出发,建立基于比较优势与竞争优势的产业国际竞争力评价体系,考察2000年以来中国制造业和服务业的发展趋势,分析中国在国际贸易中的竞争力优势。

二、中国制造业和服务业的国际竞争力指数分析

本文采用金碚等的研究方法[7],运用货物贸易和服务贸易数据,在重新估算我国制造业和服务业比较优势指数与竞争优势指数②的基础上,综合评价我国产业国际竞争力。数据来源于UNCTAD,货物贸易选取2000—2016年数据,按照SITC/Rev.3分类,根据Lall的分析方法[12],将货物商品分为初级产品(PP)、资源型制成品(RB1,RB2)、低科技含量制成品(LT1,LT2)、中科技含量制成品(MT1,MT2,MT3)、高科技含量制成品(HT1,HT2)及未分类商品,着重分析除未分类商品外的十类商品③;服务贸易选取2005—2016年数据,根据《国际服务贸易统计手册2010(MSITS2010)》分类标准,将服务贸易分为货物相关服务、运输、旅行与其他服务四大类④。

(一)国际市场占有率⑤

1.货物贸易。自2000年以来,除初级产品(PP)外,我国其他各类产品的国际市场占有率均稳步上升(见表1)。2016年,纺织服装产品(LT1)世界市场份额最高,电子电力产品(HT1)国际市场占有率位居第二且增速最快,其他低技术产品(LT2)的国际市场占有率位居第三。在中科技含量制成品中,中技术加工产品(MT2)与工程机械产品(MT3)上升速度较快,2016年国际市场占有率较2000年分别增长了6.36%与12.02%。其余类别产品国际市场占有率相对较小(低于10%),上涨幅度缓慢。

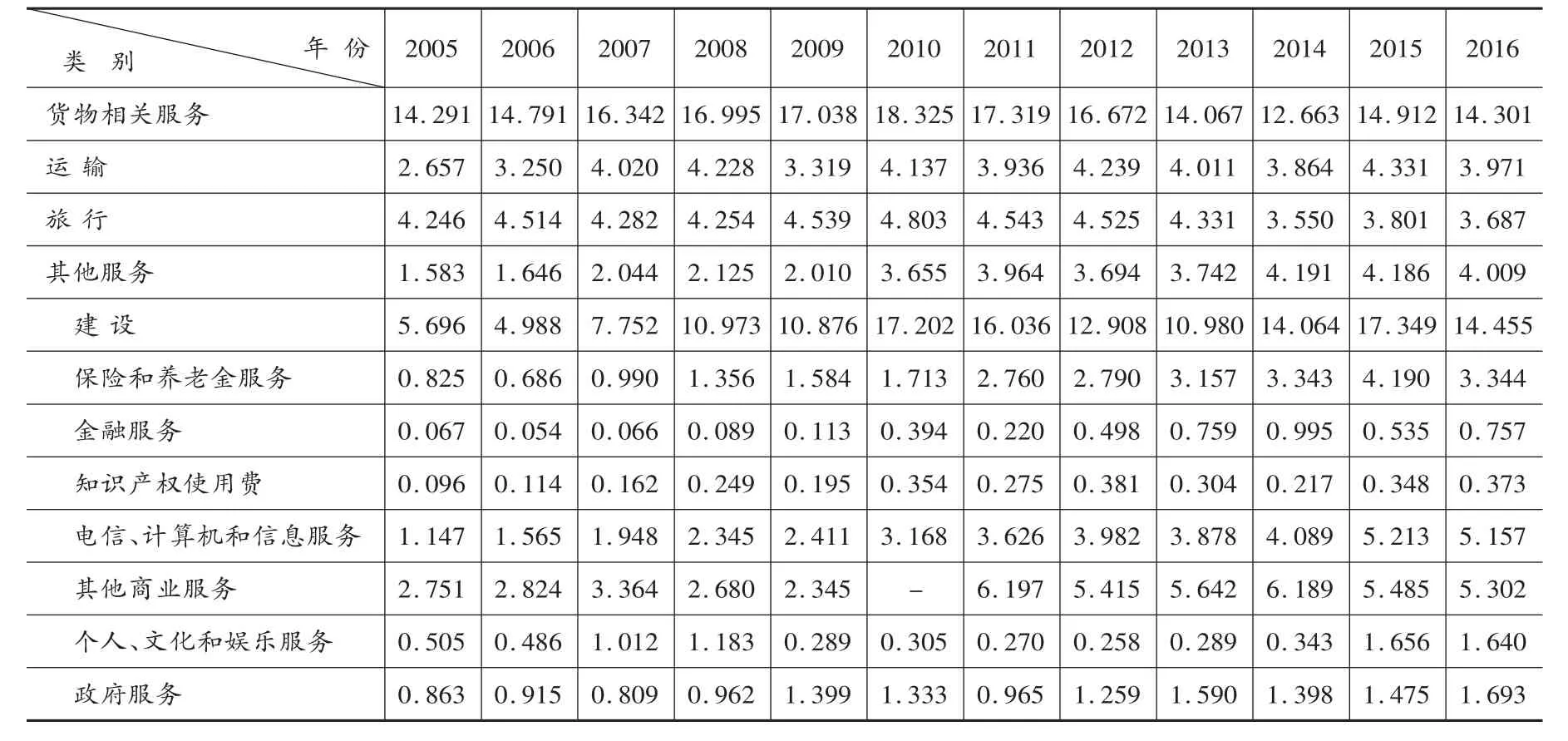

2.服务贸易。我国服务贸易的国际市场占有率呈上升趋势,但所占比重都不高。如表2所示,2016年,我国货物相关服务以及建设服务的国际市场占有率较高,其中货物相关服务的国际市场占有率自2005年以来均保持在14%以上,建设服务国际市场占有率增速较快。传统服务业中的运输与旅行服务,国际市场占有率均在5%以下,运输服务的国际市场占有率逐年上升,而旅行服务的占有率有所下降。在新型服务业中,电信、计算机和信息服务的国际市场占有率扩张较快,其他商业服务的表现也较为突出,2016年其国际市场占有率均超过5%。其余各项服务业国际市场占有率很低,均在5%以下。

表1 中国各类货物贸易国际市场占有率 (单位:%)

表2 中国各类服务贸易国际市场占有率(单位:%)

(二)贸易竞争优势指数⑥

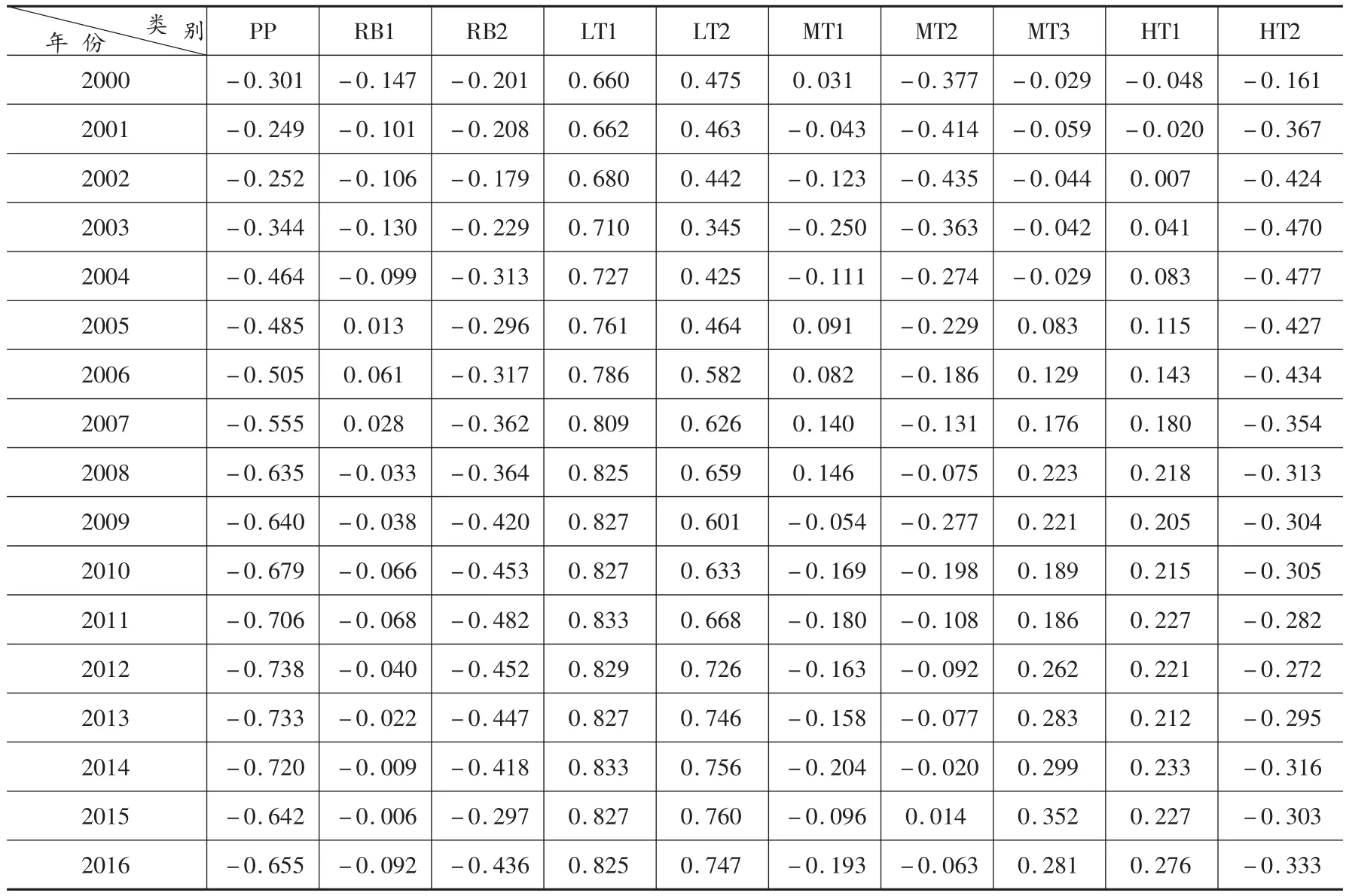

1.货物贸易。根据表3,我国初级产品(PP)的贸易竞争优势指数小于0,最小值为-0.738。农业加工品(RB1)的贸易竞争优势指数接近0,且大多数年份为负值。2016年,其他资源型产品(RB2)的贸易竞争优势指数为-0.436,存在贸易逆差。低科技含量制成品(LT)的贸易竞争优势指数始终保持较高水平,说明这类产品具有较强的国际竞争力。MT1与MT2类中科技含量制成品的贸易竞争优势指数在0附近波动,其国际竞争力较弱。工程机械产品(MT3)与电子电力产品(HT1)的贸易竞争优势指数逐渐由负转为正,开始具有一定竞争优势。2000年以来,其他高技术产品(HT2)的贸易竞争优势指数皆为负值,说明此类产品长期依赖进口。

表3 中国各类货物贸易竞争优势指数

2.服务贸易。根据表4,2005—2016年,我国货物相关服务的贸易竞争优势指数接近于1,具有很强的国际竞争力优势,但优势略有下降。运输服务的贸易竞争优势指数保持负值,进口需求相对较大。旅行服务的贸易竞争优势指数自2008年起由正转负,2016年达到-0.709,其竞争优势逐渐丧失。建设服务以及电信、计算机和信息服务的贸易竞争优势指数稳定为正,保持着一定的国际竞争力。其他商业服务的贸易竞争优势指数自2011年起由负转正,竞争力优势开始显现。个人、文化和娱乐服务,保险金与养老服务以及知识产权使用费的贸易竞争优势指数均为负值,其中知识产权使用费的贸易竞争优势指数接近-1,严重依赖进口。

(三)相对出口优势指数⑦

1.货物贸易。从表5看,2000—2016年,我国初级产品(PP)与资源型制成品(RB1和RB2)的相对出口优势指数均小于0.8,说明其国际竞争力较弱。纺织服装产品(LT1)依旧是我国最具有竞争力的产品,其相对出口优势指数大于2.5。LT2类低科技含量制成品相对出口优势指数在1.607~2.026之间波动,保持很强的竞争力。中科技含量制成品中,工程机械产品(MT3)竞争力较强,2016年其相对出口优势指数为1.166,其他两类中科技含量制成品(MT1和MT2)的竞争力较弱。电子电力产品(HT1)竞争力增长幅度最大,相对出口优势指数从2000年的1.128上升至2016年的1.988。这与前文分析相符,说明我国在保持低科技含量制成品竞争优势的同时,中高科技含量制品的竞争力优势有所上升。

表4 中国各类服务贸易竞争优势指数

表5 中国各类货物贸易相对出口优势指数

2.服务贸易。由表6可知,货物相关服务的相对出口优势指数保持在2.5以上,保持着极强的竞争力。传统服务业中运输与旅行的相对出口优势指数均保持在0.8以上,具有较强的国际竞争力。建设服务的相对出口优势指数自2008年起提高至2.5以上,竞争力优势从较强变为极强。电信、计算机和信息服务的相对出口优势指数一直保持着上升趋势,具有较强的竞争力。其他商业服务也具有较强的竞争力,2016年相对出口优势指数为1.241。其余各类服务的相对出口优势指数均小于0.8,但未来发展潜力可观。

表6 中国各类服务贸易相对出口优势指数

三、中国产业国际竞争力综合分析

上文从单一指标角度分析了我国制造业和服务业的国际竞争力,而要综合客观地评价产业国际竞争力,应结合三个指标做出合理分析。

表7 中国各类货物贸易国际竞争力综合分析

根据表7可知,货物贸易方面,我国低科技含量制成品(LT1和LT2)在国际市场上占有率很高,贸易竞争优势指数大于零,竞争优势很强,是我国货物贸易出口竞争力优势的主要来源。但是,低科技含量制成品的相对出口优势指数呈现下降趋势,国际竞争力优势减少。除了低科技含量制成品外,工程机械产品(MT3)与电子电力产品(HT1)的国际市场占有率也较高,贸易竞争优势指数大于零,相对出口优势指数分别在(0.8,1.25)和(1.25,2.5)之间,竞争优势突出。我国初级产品(PP)、资源型制成品(RB1和RB2)、汽车工业产品(MT1)、中技术加工产品(MT2)和其他高技术产品(HT2)的竞争力优势较弱。

表8 中国各类服务贸易国际竞争力综合分析

从表8可以看出,服务贸易方面,我国最具竞争力的类别为货物相关服务。运输与旅行服务贸易竞争优势指数小于零,但是相对出口优势指数均在(0.8,1.25)之间,具有较强的竞争力优势。货物相关服务、运输与旅行服务依旧是我国服务业竞争力优势的重要来源,这与全球服务贸易出口的整体结构变化趋势相反,表明我国服务出口仍以劳动密集型、资源密集型为主,但是这三类服务业的优势正在减弱。现代服务业中建设服务在贸易中的竞争优势极强。电信、计算机和信息服务以及其他商业服务发展较为迅速,国际市场占有率虽然依旧较低,但是贸易竞争优势指数为正值,且相对出口优势指数逐渐上升,由竞争力弱势转为具有较强的竞争力优势。我国其他服务贸易出口不具有竞争优势。其中,知识产权使用费的贸易竞争优势指数接近于-1,表明我国在自主创新方面还亟待提高。

四、总结与建议

自加入世界贸易组织以来,我国积极参与国际分工,促进了制造业的繁荣发展,但产业国际竞争力主要来源于低技术含量制造业,而中高端制造业的贡献有限。我国服务业虽然发展较快,但整体竞争力水平不高,传统服务业仍是我国服务贸易出口的主要来源。因此,我国必须加快发展中高端制造业和现代服务业。2018年以来,中美贸易摩擦不断,从美国征税商品清单来看,我国受影响最大的商品类别是中高端制成品,贸易争端的矛头直指“中国制造2025”计划,这也从侧面反映了我国产业转型升级的必要性与紧迫性。党的十九大报告指出,要“支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”。以此为指导,结合我国国情,本文对于如何在新的国际环境下增强我国产业国际竞争力提出以下建议。

(一)货物贸易

第一,提高出口产品质量,通过品牌化战略提升竞争力。我国货物贸易的出口竞争优势集中在劳动与资源密集型产品,但是随着其他发展中国家崛起及我国劳动力价格上升,这类产品的竞争力优势逐渐下降。因此,应努力提高货物出口产品质量。实施品牌化战略,注重产品质量安全和标准化建设,将“中国制造”转变为“中国创造”。

第二,继续提升制成品的国际竞争力,推动产业结构升级。应加快建设制造强国,大力发展中高端制造业,支持传统产业优化升级。值得注意的是,优化产业结构应遵循经济发展规律,在资本与技术密集型产业发展成熟至一定阶段后再推进产业结构升级,同时也要注重产业内部的升级调整,推动产业价值链从低端走向高端。

第三,大力发展跨境电商,开拓跨境贸易新渠道。外贸已经成为我国开放型经济体系的重要组成部分,要“拓展对外贸易,培育贸易新业态新模式,推进贸易强国建设”。跨境电商作为贸易新业态、新模式,在建设贸易强国过程中具有重要意义。应充分利用互联网、物联网技术,整合利用上下游优势资源,大力发展跨境电商,克服传统货物贸易融资难、销售渠道不畅、信息不充分等问题,更好地发展货物贸易。

(二)服务贸易

第一,完善政策法规,强化服务贸易宏观调控。要充分发挥政府作用,建立健全服务贸易法律法规体系,强化对服务贸易发展的顶层设计和宏观调控。同时,为服务贸易企业提供政策性支持与鼓励,提高我国服务贸易的规模和质量。

第二,加大服务业人才培养力度,提升从业人员整体教育水平。人才资源是促进服务业发展中最为活跃的因素,应加大对基础教育的投入,构建与完善人才培养机制,积极引进海外高级服务人员,不断为服务贸易的发展输送新鲜血液。

第三,完善服务业企业经营体制,积极参与服务贸易实践。作为最直接的贸易实践者,企业应积极开拓新市场空间及新服务项目,改变服务业业务单一、执业范围狭窄、市场拓展能力薄弱的状况。在重视服务质量的同时,树立本国服务业品牌意识,更好地提升服务业国际竞争力。

注释:

①资料来源:中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报。

②本文选取相对出口优势指数作为比较优势指数,国际市场占有率和贸易竞争优势指数作为竞争优势指数。

③PP:初级产品;RB1:农业加工品;RB2:其他资源型产品;LT1:纺织服装产品;LT2:其他低技术产品;MT1:汽车工业产品;MT2:中技术加工产品;MT3:工程机械产品;HT1:电子电力产品;HT2:其他高技术产品。

④货物相关服务包括加工服务以及维护和修理服务;其他服务分为建设,保险和养老金服务,金融服务,知识产权使用费,电信、计算机和信息服务,其他商业服务,个人、文化和娱乐服务,政府服务8类。

⑤国际市场占有率的计算公式为:Aij=Xij/Xwj,Xij表示i国(地区)j产业或产品的出口总额,Xwj表示世界市场j产业或产品的出口总额。Aij数值越高,表明该产业的国际竞争力越强。

⑥贸易竞争优势指数的计算公式为,其中,Xij和Mij分别代表i国(地区)j商品的出口和进口总额。该指标值域为[-1,1],该值越大,表明产业竞争力越强。若TC=-1,则说明该国(地区)第j种产品只有进口而没有出口;若TC=1,则说明该国(地区)第j种产品只有出口没有进口。转引自:赵东麟、桑百川《入世十五年中国产业国际竞争力变动趋势分析》(《国际经贸探索》2016第11期)。

⑦相对出口优势指数的计算公式为,其中Xij和Xwi分别表示i国(地区)和世界j类商品的出口额,Xi和Xw分别表示i国(地区)和世界全部商品出口总额。若RCA∈(2.5,+∞),表明贸易竞争力极强;若RCA∈(1.25,2.5),表明贸易竞争力很强;若RCA∈(0.8,1.25),表明贸易竞争力较强;若RCA∈(0,0.8),表明贸易竞争力较弱。转引自:李钢、刘吉超《入世十年中国产业国际竞争力的实证分析》(《财贸经济》2012第8期)。

[参考文献]

[1]Porter,M.E.The Competitive Advantage of Nations.New York:The Free Press,1990.

[2]Rugman,A.M.and J.R.D’Cruz.The“Double Diamond”Model of International Competitiveness:the Canadian Experience.Management International Review,1993,(33).

[3]Moon,H.C.,A.M.Rugman and A.Verbeke.A Generalized Double Diamond Approach to the Global Competitiveness of Korea and Singapore.International Business Review,1998,(2).

[4]Siggel,E.International Competitiveness and Comparative Advantage:a Survey and a Proposal for Measurement.JournalofIndustryCompetition&Trade,2006,(2).

[5]Schott,P.K.,C.Fuest and K.O’Rourke.The Relative Sophistication of Chinese Exports.Economic Policy,2008,(53).

[6]周星,付英.产业国际竞争力评价指标体系探究[J].科研管理,2000,(3).

[7]金碚,李钢,陈志.加入WTO以来中国制造业国际竞争力的实证分析[J].中国工业经济,2006,(10).

[8]李钢,刘吉超.入世十年中国产业国际竞争力的实证分析[J].财贸经济,2012,(8).

[9]刘林青,谭畅.产业国际竞争力的结构观——一个正在涌现的研究域[J].经济评论,2014,(3).

[10]刘艳,王诏怡,黄苹.中国出口商品的技术结构与贸易竞争力研究——对1995—2012年10类商品MS、RCA、TC和IIT的综合评价[J].西部论坛,2015,(1).

[11]戴翔,李洲.全球价值链下中国制造业国际竞争力再评估——基于Koopman分工地位指数的研究[J].上海经济研究,2017,(8).

[12]Lall,Sanjaya.The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,1985-98.Oxford Development Studies,2000,(3).