我国高校创新创业文化建设研究现状及启示

郑君山

(浙江工贸职业技术学院创业学院,浙江温州325000)

《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)指出:“深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。”创新创业教育改革已经成为我国高校当前面临的紧迫任务,也是时代赋予高校不可推卸的历史责任。在创新创业教育改革实施过程中,创新创业文化一方面是创新创业教育改革成功与否的重要标志;另一方面,高校主动积极挖掘、构建具有鲜明特色的创新创业文化,也对创新创业教育改革具有重要促进作用。

一、创新创业文化成为我国当前高校校园文化建设的核心内容

建设什么样的校园文化,既有时代的要求,也有教育自身的要求。在“大众创业,万众创新”的时代里,全社会都在营造创新创业的良好氛围,创新创业已经成为我们这个时代最富有感染力的主旋律。高校肩负着社会服务、文化传承的重要职能,自然不能置身事外。从高校自身来看,深化创新创业教育改革,也必须加强创新创业文化建设,营造氛围、培养创业意识和创新精神。文化是一种润滑剂,具有激励、导向、凝聚、协调等功能,具有润物细无声的特殊效果。在高校开展创新创业教育,如果不重视创新创业文化,那么这种教育就是单调乏味的。从高校核心功能来看,培养创新创业人才,服务国家创新驱动发展战略,也要充分发挥文化软实力的作用。创新创业人才的培养,急需创新创业的文化土壤和生态系统,这就需要在高校植根新时代创业精神,营造公平、减政、诚信的环境,不断完善创新创业制度和规范。因此,高校校园文化建设,必须围绕创新创业文化这个核心来进行。

二、高校创新创业文化建设研究的现状

从文献上看,根据知网检索结果,从2003年到2017年6月,以“创新创业”标题精确检索有37篇文章,其中29篇是2014年以后发表的;其中核心期刊8篇,全部为2014年以后发表。从时间上看,这是与李克强总理提出“大众创业、万众创新”的口号及国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)文件时间大致吻合的。可以说,对创新创业文化建设研究是随着创新创业教育改革的大潮一起兴起的。从这些研究来看,主要集中在概念的研究、硅谷文化的研究、存在问题的研究以及对策的研究。

(一)创新创业文化的概念

关于文化的概念,一是英国人类学家E.B.泰勒的观点:“据人种志学的观点来看,文化或文明是一个复杂的整体,它包括知识、信仰、艺术、伦理道德、法律、风俗和作为一个社会成员的人通过学习而获得的任何其它能力和习惯。”[1]二是美国文化人类学家克罗伯和科拉克洪的观点,他们认为文化存在于各种内隐的和外显的模式之中,借助符号的运用得以学习与传播,并构成人类群体的特殊成就,这些成就包括他们制造物品的各种具体式样,文化的基本要素是传统(通过历史衍生和由选择得到的)思想观念和价值,其中尤以价值观最为重要。三是《辞海》的定义“广义上,文化指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义上来说,文化指社会意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。”

第一种定义侧重于人种志学,第二种定义注意到了文化的符号性,第三种定义强调文化的意识形态性,这些定义规定和启示了创新创业文化建设研究的范围和角度。创新创业文化最初由熊彼特提出,创新创业文化是个人价值观念、管理技能、经验和行为的组合体,主要包括观念文化、制度文化和环境文化三个方面,具有激励、导向、凝聚和协调四个功能。[2]很多研究者就是以这个定义为基础对创新创业文化展开研究的,从观念文化、制度文化、环境文化三个层面及激励、导向、凝聚和协调四个功能对创新创业文化进行探讨。

(二)对于硅谷文化的研究

硅谷(Silicon Valley),位于美国加利福尼亚州北部、旧金山湾区南部,是高科技事业云集的美国加州圣塔克拉拉谷(Santa Clara Valley)的别称。硅谷是高科技技术创新和发展的开创者,该地区的风险投资占全美风险投资总额的三分之一 。很多学者对硅谷成功的案例进行过系统的思考,其中比较一致的意见是硅谷之所以成功和不可复制,是因为它独特的创新创业文化。钟坚较早对硅谷文化进行了系统研究,他指出硅谷文化有这样几个特征与内涵:一是科技与人文精神的融合;二是崇尚创新创造;三是鼓励冒险、宽容失败;四是崇尚竞争、平等开放;五是团队精神,讲究合作;六是尊重人的价值。[3]最近国务院发展研究中心田杰棠总结硅谷文化的几个内涵:一是崇尚近乎疯狂的“个人英雄主义”;二是挑战权威的叛逆精神;三是对失败的包容,甚至是推崇;四是开放、充满好奇心的社会心态;五是多元化而且积极互动的文化氛围。[4]对于硅谷文化内涵的认识比较一致。硅谷是世界上创新创业文化氛围最为浓厚的地方。对硅谷文化内涵的研究可以为我们高校创新创业文化培育提供很多有益的启示,创新创业文化建设的目标可以说就是“硅谷文化”。

(三)高校创新创业文化建设路径研究

几乎所有对高校创新创业文化建设路径的研究都是基于创新创业文化定义规定的三个或四个方面的内容进行的,即观念文化、制度文化、环境文化和行为文化。

首先是创新创业观念文化建设。主要解决的问题是培育大学生的创业意识、创业精神及创新创业的人生观及价值观。对于创新创业观念文化建设来说,关键是营造氛围。主要做法:一是加强宣传。通过网站、广播、微信平台、标语、宣传橱窗、电子显示屏等大力宣传创新创业文化。二是各式各样的企业家讲座或专题讲座。三是典型人物(包括在校生和校友)的挖掘及宣传。通过这些做法营造人人崇尚创新创业的良好氛围。

创新创业文化观念涉及对创业的理解,关于创业,华坚等认为有狭义与广义两个角度的区分,从狭义来说,创业也就是人们常说的‘创办企业’;从广义来说,创业也指从业者在各自不同的工作岗位上,发挥主观能动性,不断实现事业的新起点和新成就的行为,也就是人们常说的‘开创事业’。”[5]对创业广义理解又可以把创新创业教育与人生观结合在一起。创业是人生的本来要求,“创业文化就是人的超越性本质的表现形式。”[6]郭雷振也认为:“创业活动作为人的主观能动性与客观规律性高度统一的高级社会实践活动,是个体解放自我发展潜力的一种自主性选择和安排,萌发创业意识、制订创业计划、实施创业行为、提升创业能力是个体自我独立意识觉醒、彰显自身独特的社会价值、释放自我创造的社会本能、实现自身存在意义的重要表征。”[7]于是,创新创业可以与人生观教育结合在一起,创新创业是人生的本来要求。

其次是创新创业物质文化建设。物质文化是为了让学生在不经意间、潜移默化感受到创新创业的氛围。如校园建筑风格、自然人文环境、展览室、校史馆、校训、标语、雕塑、绘画、各式涂鸦等,都是创新创业物质文化建设的重要内容。美国文化人类学家克罗伯和科拉克洪对于文化的定义,提到文化是借助于符号得以传播的。这是文化一个很显著的特征。创新创业文化建设,为什么要注重校园环境的打造,其原因也在此。校园建筑、雕塑、校训、横幅、宣传栏、广播、图书馆、校史馆等都具有符号性,这种符号是可以无声无息传递某种信息的。如有特色的建筑风格、有创意的雕塑、让人印象深刻的校训、内容丰富的宣传栏、图书馆等都可以传递出创新创业的丰富信息,使人在无形之中感受到一种积极向上的精神、一种振奋的力量。创新创业校园环境主要通过充分刺激人的视觉来传递积极向上的人生观、价值观和创业精神,也可以称之为视觉文化。

第三是创新创业行为文化。行为文化是让学生直接参与到创新创业活动之中。首先是各类创业大赛、创客大赛,使学生直接参与创新创业活动之中。其次各类校园文化活动也是创新创业行为文化建设的重要内容。华坚等把校园文化活动分为4种类型:主题教育活动、科技创新活动、文体竞赛活动、公益服务活动。主题教育活动包括征文比赛、摄影比赛、绘画比赛、书法比赛等;科技创新活动包括创意制作活动、科技创新类比赛等;文体竞赛包括文艺晚会、歌唱比赛、主持人大赛、运动会、足球比赛、篮球比赛等体育类及其他益智类活动如棋牌、旅游、轮滑等。内容丰富是对创新创业校园文化活动的基本要求,这是由人发展的全面性丰富性决定的。在这里,特别不能狭隘地认为创新创业行为文化建设的重点是跟创新创业直接相关的活动。举例来说,体育比赛中何尝不崇尚合作、拼搏、冒险、宽容、失败的精神呢?这不同样是创新创业文化的核心内涵吗?

第四是创新创业制度文化建设。创新创业制度是为了激励、导向创新创业行为的。因此,这里的制度建设主要是指激励性的制度、扶持性的制度。比如学分奖励、经济奖励、实训室开放制度、资金支持、场地支持等等。制度化建设,有利于营造公平公正的环境。创新创业文化建设,如果相关制度不健全、不完善,那是不可持续发展的。

从这四个方面去探讨创新创业文化建设路径,其优点是避免了内容上的缺失,对问题的探讨比较全面,但其缺点是无法为创新创业文化建设提供比较深刻或有创新性的视角。当然,除了以上研究,也有对创新创业文化建设存在问题的一些总结,如认识不到位,制度不完善等。根据吴廷强[8]、张新[9]等人的研究,在创新创业文化建设上也存在东西部高校的差异,如西部高校普遍存在着领导创新创业理念落后、普遍缺乏良好的环境和氛围等问题,相比较而言,东部沿海高校就较少存在这方面的问题。

案例研究:以浙江工贸职业技术学院为例

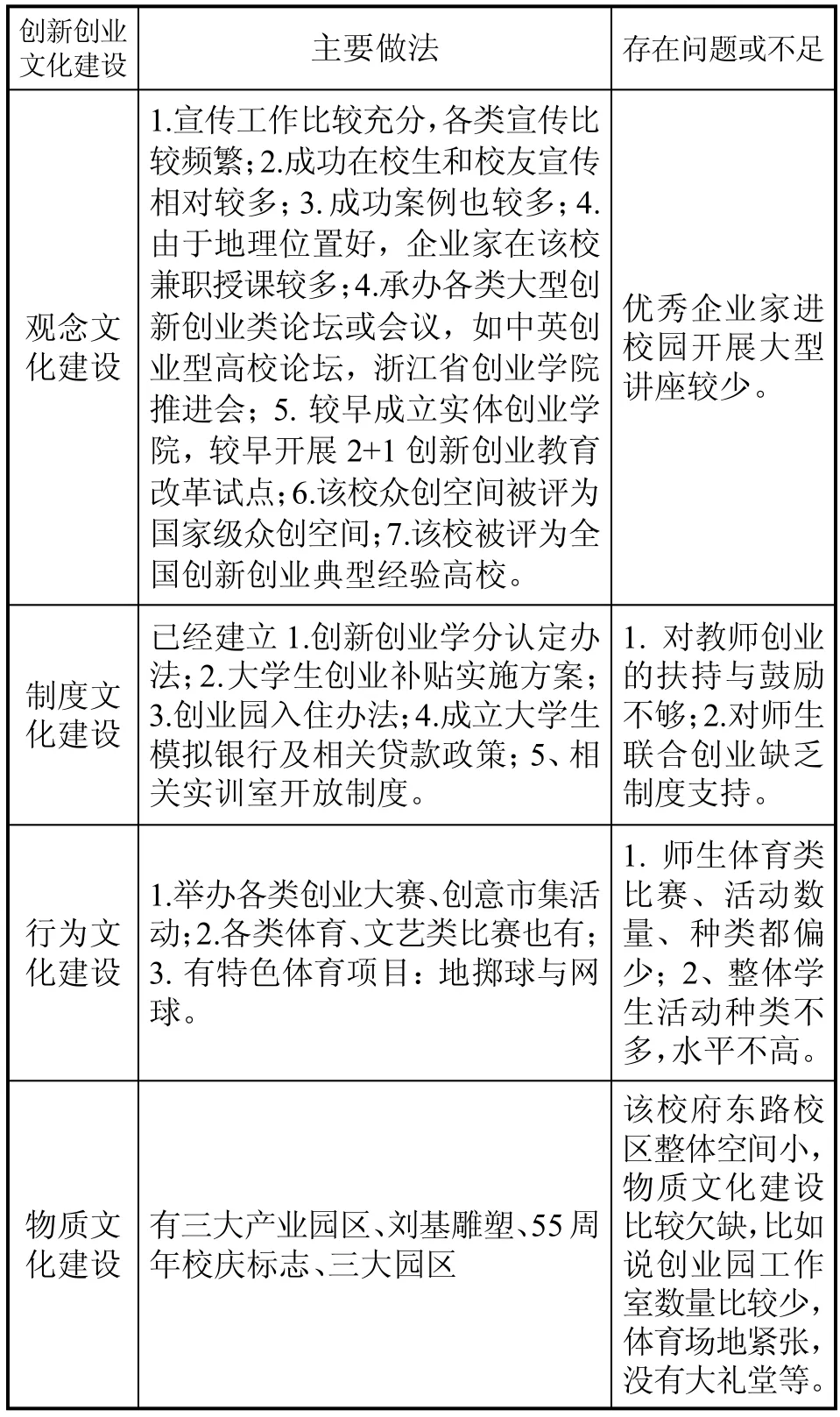

选择浙江工贸学院基于以下理由:1.该校在2016年、2017年连续被教育部评为全国创新创业典型经验高校,创新创业教育与创新创业文化建设获得业界高度认可。2.本文作者熟悉该校创新创业教育历史与现状。该校的主要做法和存在问题见下表1:

表1 浙江工贸学院创新创业教育情况

总体来看,该校在创新创业文化建设各个层面都有很好的举措,形成了比较完善的体系,创新创业文化氛围浓厚。主要有以下几个原因:

1.该校地处温州市中心,地理位置优越。温州是中国民营经济发源地,创业氛围浓厚。地处市中心,也有利于对接企业资源,有利于学生创业实践或企业兼职。

2.该校具有特殊的办学历史。浙江工贸职业技术学院经历了厂办校、校办厂的特殊历史。从温州冶金厂的一个附属学校变成一个高等职业技术学院,校企一体,学校文化具有浓厚的企业属性。

3.该校较早建立浙江创意园、温州知识产权服务园、国际服务外包示范园三个比较专业化的产业园区,为校企合作联合育人打下的坚实基础,成为该校创新创业无法复制的优势。

4.该校领导班子具有前瞻性的眼光。该校十分重视创业教育,早在2010年就成立了实体性的创业学院;2010年之前就成立了创业研究所和大学生科技创业园。创新创业文化建设起步很早,积淀深厚。

5.举办或承办各种规格较高的论坛、会议或活动,如中英创业型高校论坛、全国高职院校校长联席会创新创业分论坛、中美创客大赛(温州赛区)、两岸设计工作坊等,营造了学院浓厚的创新创业文化氛围。

6.与地方合作紧密。如与鹿城区结成战略合作关系,与温州市联合办学,成立温州知识产权学院、温州文化创意学院、温州现代物流学院、温州时尚研究院等教学科研机构。

最后,该校办学本身有很多不利条件,如办学空间不足、师资缺乏、国有企业改制历史遗留问题比较多等等,学校发展过程本身就充满着创新创业的精神,体现了敢于冒险、崇尚合作、开放办学的精神。

四、启示

创新创业文化应该怎么建设或培育?从内容上分析,当然应该从物质文化、观念文化、行为文化、制度文化四个方面着手,补足短板,做出特色;从基础上讲,完成的创新创业教育课程体系是必要条件。但是,结合创新创业文化建设研究的国内外成果、案例经验及个人体会,创新创业文化建设从不同思考角度具有不同建设的策略和内容。

首先,从哲学上看,创新创业文化建设应该与人生观教育结合起来。创新创业行为,不仅仅是指创办企业,更广泛的含义,是指开创事业。人的创造性、创业行为,是人本质的表现,是人的本然状态。人要实现自我价值,人的本质力量要对象化,创新创业是最具本质性的表现。一个有意义的人生必然是创新创业的一生。人生就是一个不断寻求在各方面突破、扩大事业边界的创新创业行为过程。因此,创新创业文化建设必须与这样的人生观教育结合起来,使创新创业成为人的理性认知和行为自觉。

第二,从根源上看,创新创业文化建设应该在校史中寻找或构建文化经脉。高校创新创业文化建设要形成特色,要形成一种历史感、厚重感与使命感,就需要在学校发展的历史过程中去梳理、挖掘、构建、提炼创新创业文化基因,这样的文化基因最具说服力和感召力。

第三,从现实土壤角度,创新创业文化建设应该与区域经济社会紧密结合。创新创业文化建设,要有开放的心态,要关注区域经济社会发展的需求。各种创新创业大赛、创新创业活动要紧密结合区域经济社会发展的方向与需求,这样才能获得政府资源、企业资源。创新创业文化也要与区域文化紧密结合,特别是对非物质文化遗传的继承与发展,高校既有条件也有能力更有责任。

第四,从内在精神角度,创新创业文化建设应该与体育文化建设水乳交融。创新创业文化的内涵,通过对硅谷文化的研究,大致有以下几点:挑战权威,鼓励冒险、包容失败,崇尚竞争,讲究合作,尊重人的价值。体育运动的精神不也是这些吗?不停挑战极限,与挑战权威的精神是内在契合的;各种高难度高负荷的比赛,不也是鼓励冒险?对失败者的尊重,团队精神,冠军荣誉等等,创新创业文化的内在精神,可以说与体育运动的精神是高度契合的。因此创新创业文化建设与体育文化建设在培养这些内在品质的目标上是殊途同归的。高校创新创业文化建设要高度重视体育运动。

第五,从激发活力角度,创新创业文化建设应该注重活动组织。组织活动是营造氛围、激发活力的最有效的途径。对于创新创业校园文化建设来说,活动一是要内容丰富,内容丰富是对创新创业校园文化活动的基本要求,这是由人发展的全面性丰富性决定的;二是组织有力,活动能否营造良好文化氛围,取得良好效果,关键看组织是否有力;三是要形成品牌、特色;四是要融入社会,这其实是要求人才培养不能脱离社会需求,如相关行业的竞赛要请企业参与,要请求相关社会组织的支持,要聘请社会知名专家,活动要获得相关行业的指导和认可。

参考文献:

[1]高振发.常州高职园区创新创业文化的构建研究[J].职教论坛,2016,(26):43-47.

[2]陈向军,陈金波.创新创业文化及其发展[J].宏观经济管理,2015,(9):75-77.

[3]钟坚.“硅谷”与“硅谷文化”[J].特区经济,2000,(5):31-34.

[4]田杰棠.以硅谷为代表的美国式创新文化[N].中国经济时报,2016-06-30(A05).

[5]华坚,赵癸萍,强伟纲.高职院校培育创新创业文化路径的研究[J].中国职业技术教育,2017,(2):92-96.

[6]张洪伟,王晶.创业文化本质论[J].广西社会科学,2013,(10):155-160.

[7]郭雷振.试论现代大学创业文化的兴起、特质与价值[J].黑龙江高教研究,2016,(12):90-93.

[8]吴廷强,罗德莲.西部地方应用型高校创新创业教育改革探索[J].遵义师范学院学报,2016,(2):95-99.

[9]张新,杜国娟.西部地方本科院校创新创业应用型人才培养的有效路径探析[J].遵义师范学院学报,2014,(6):81-85.